-

亚热带生态所 | 水生植物竞争机制取得新进展

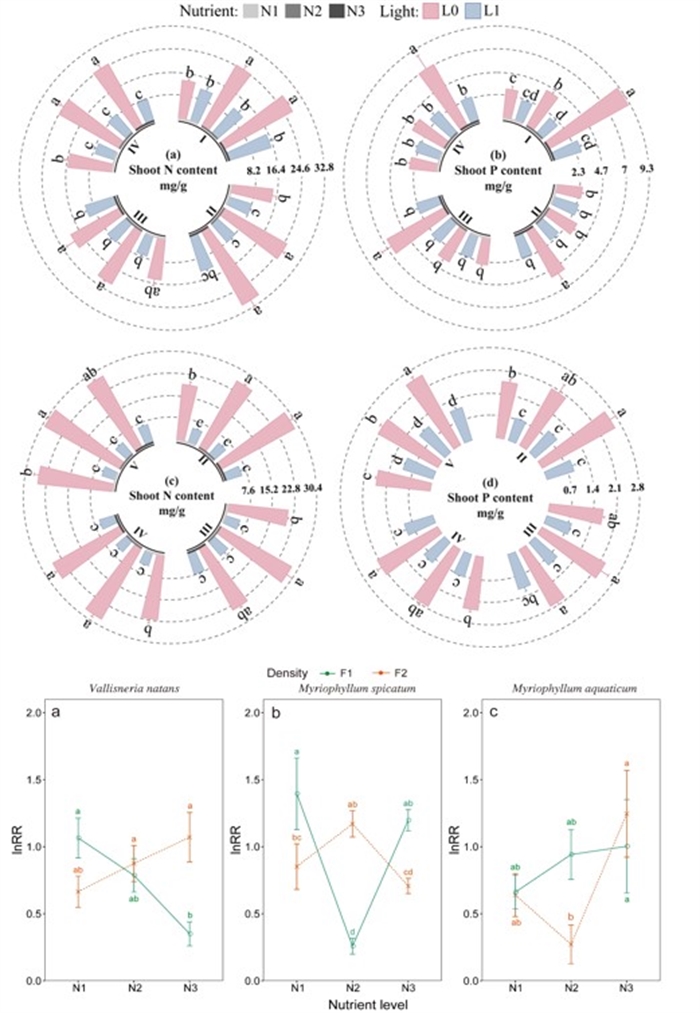

水生植物群落的构建与稳定是浅水富营养化生态系统修复的关键,但其内在竞争机制,特别是不同类型(浮叶与沉水)及不同物种沉水植物间的竞争动态,尚缺乏系统理解。明确光照、营养等关键环境因子如何与植物功能性状(生长型)交互作用并决定竞争结局,对制定科学的植被恢复方案至关重要。水生植物群落的构建与稳定是浅水富营养化生态系统修复的关键,但其内在竞争机制,特别是不同类型(浮叶与沉水)及不同物种沉水植物间的竞争动态,尚缺乏系统理解。明确光照、营养等关键环境因子如何与植物功能性状(生长型)交互作用并决定竞争结局,对制定科学的植被恢复方案至关重要。针对这一科学问题,中国科学院亚热带农业生态研究所李峰研究员团队近期通过两项控制实验,系统揭示了富营养化条件下水生植物的竞争机制。第一项研究聚焦于浮叶植物与不同生长型沉水植物之间的竞争。研究团队以浮叶植物荇菜和三种典型沉水植物(底栖型苦草、直立型粉绿狐尾藻、冠层型穗花狐尾藻)为材料,在桶式中尺度系统中设置了3个荇菜密度水平(0、9、18株/m²)与3个营养水平的全因子实验。第二项研究则深入探讨了沉水植物物种之间的竞争动态,选取生态策略迥异的苦草和粉绿狐尾藻,构建了涵盖3个营养水平、2个光照水平以及5种不同种植比例的替代系列实验。研究取得了系列重要发现:1)在浮叶-沉水植物系统中,浮叶植物的竞争抑制效应具有密度依赖性和物种选择性。中等与高密度荇菜显著降低了所有沉水植物的总生物量和叶绿素含量,但对苦草(底栖型)和穗花狐尾藻(冠层型)形态的负面影响远大于对粉绿狐尾藻(直立型)。值得注意的是,营养水平升高虽能缓解中等密度浮叶植物带来的竞争压力,但同时更增强了粉绿狐尾藻和穗花狐尾藻的竞争优势,预示着在富营养化进程中,浮叶植物的优势将强化,而沉水植物群落结构将向少数耐受物种(如直立型)演变;2)在沉水植物物种间竞争中,营养与光照的交互作用是决定竞争胜负的关键。粉绿狐尾藻在高光、高营养条件下凭借快速生物量积累占据绝对优势;而苦草则采取保守策略,在低光、低营养环境下更能维持生存。其形态可塑性迥异:苦草通过“伸长避荫”应对遮荫,根系稳定;粉绿狐尾藻则始终保持较高株高,且根系对光、营养变化响应更灵活。竞争指数分析证实,两者竞争优势随环境梯度发生动态转换。这两项研究共同表明,水生植物的竞争结局并非固定,而是由环境因子(营养、光照、浮叶植物盖度)与植物自身功能性状(生长型、资源分配策略、形态可塑性)共同塑造的。该系列研究为富营养化湖泊的植被精准恢复与稳态转化提供了重要的理论依据和实践指导。上述结果以Competitive Outcomes Between Floating-Leaved and Submerged Plants Under Eutrophication Depend on Growth Form和Nutrient and Light Interactions Shape Competitive Dynamics Between Two Co-Occurring Submerged Macrophytes为题近期均分别发表在Freshwater Biology上,研究得到国家自然科学联合基金和湖南省重点研发计划项目等资助。论文链接:1 2不同处理下植物养分含量和相对竞争指数变化

2026-02-04

-

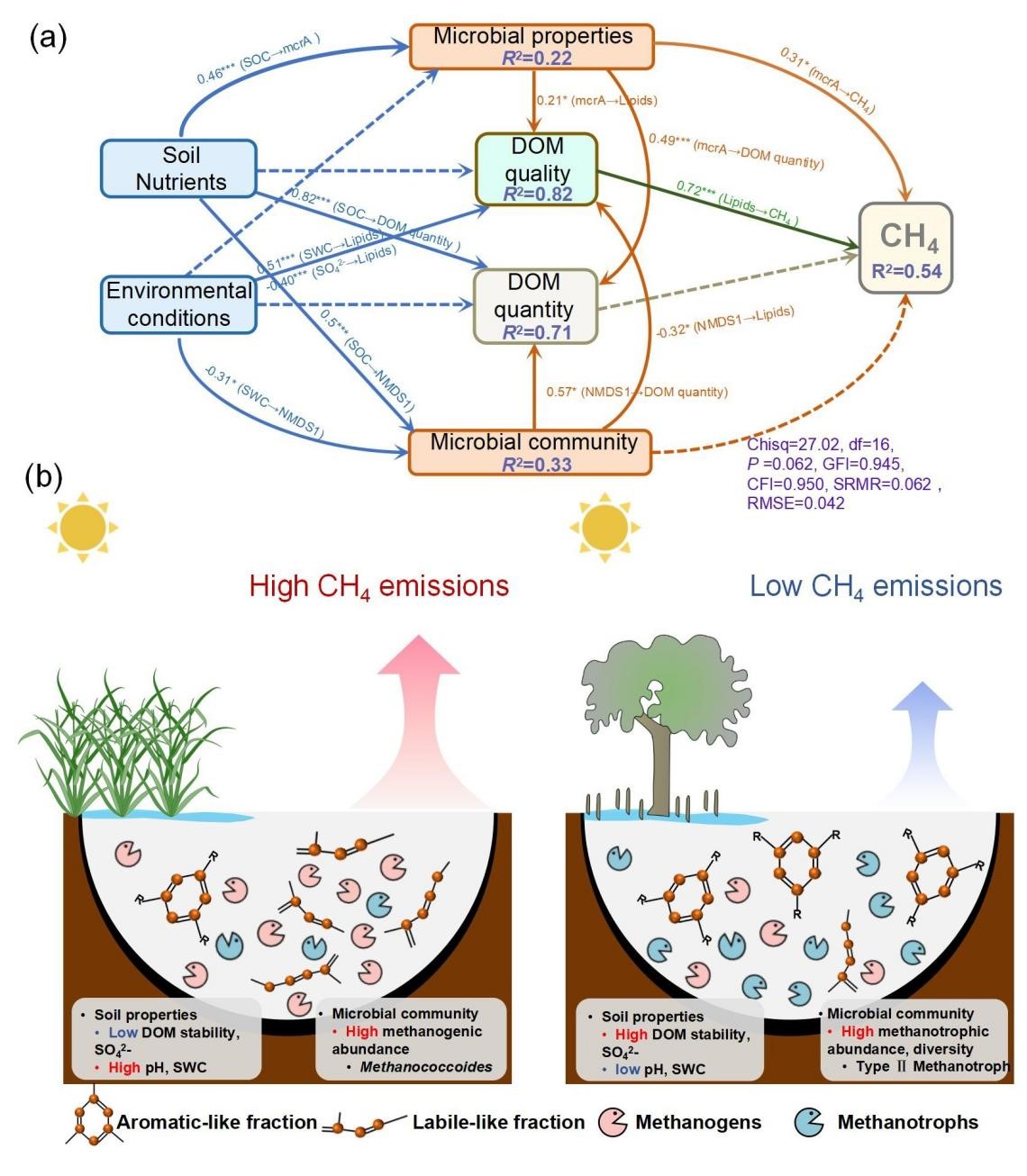

华南植物园揭示互花米草入侵削弱滨海湿地固碳功能的微生物机制

互花米草(Spartina alterniflora)是近几十年来在我国滨海湿地迅速扩张的重要外来入侵植物,其较快的生长速率和有机质输入会深刻影响湿地土壤碳循环过程。然而,互花米草入侵是否会改变滨海湿地的甲烷排放以及其背后的微生物生态机制,仍存在认识不足。科研团队研究基于珠海淇澳红树林自然保护区,从光滩、互花米草入侵区与原生红树林区开展了一年期原位连续监测,并结合土壤理化性质、溶解性有机质分子组成(DOM)特征以及产甲烷菌与甲烷氧化菌群落结构分析,系统揭示了互花米草入侵对土壤甲烷排放的影响机制。结果表明,与红树林土壤相比,互花米草入侵使土壤甲烷排放量显著升高,其年平均甲烷排放速率约为红树林生态系统的 8.7 倍。进一步分析显示,互花米草入侵导致土壤中可降解有机质组分(如脂类和蛋白/脂肪族类物质)显著增加,而土壤硫酸盐、土壤有机碳和总氮含量下降。这些变化不仅降低了DOM的分子稳定性,还为产甲烷菌提供了更多可利用底物,从而增强甲烷生成过程。微生物群落分析发现,互花米草入侵土壤中产甲烷菌的丰度上升,尤其是能够利用可降解有机基质的 Methanococcoides 相对丰度增加;另一方面,甲烷氧化菌的丰度和多样性下降,尤其是具有高甲烷亲和能力的Ⅱ型甲烷氧化菌显著减少。这种“产甲烷增强”与“甲烷氧化削弱”的协同作用,最终加剧了土壤甲烷的排放,进而削弱了滨海湿地的碳汇功能。相关研究以“Spartina alterniflora invasion enhances soil methane emissions in coastal wetlands by increasing labile organic matter and restructuring methane-cycling microbial communities”为题近期发表在国际学术期刊Journal of Plant Ecology (《植物生态学报》)(IF5=3.9)上。中国科学院华南植物园小良站覃国铭博士为第一作者,王法明研究员为通讯作者。该研究得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、中国科学院青年科学家基础研究项目、广东省基础与应用基础研究基金、南方海洋科学与工程广东实验室(珠海)等项目资助。图. 互花米草入侵驱动红树林土壤甲烷排放的机制示意图

2026-02-03

-

华南植物园对热带珊瑚岛氮肥形态调控土壤养分与植被恢复研究取得重要进展

热带珊瑚岛土壤呈强碱性、保肥力弱且氮素严重匮乏。传统植被恢复常依赖增加施肥量,极易导致氮素流失及环境风险。为此,中国科学院华南植物园小良站团队利用15N同位素示踪技术,以珊瑚砂为基质,选取细叶榕(Ficus microcarpa)和大叶榄仁(Terminalia catappa)两种热带珊瑚岛适生物种,系统评估了铵态氮、硝态氮和酰胺态氮三种形态对植物生长及土壤养分固持的影响。图1. 不同氮肥形态下细叶榕和大叶榄仁各器官的生长及养分响应研究发现,氮肥形态是决定养分利用效率的关键。据此,团队提出应修正“以施肥量为中心”的传统思路,转向“以氮肥形态优化为核心”。建议在珊瑚岛植被恢复中(特别是在干季),采用以硝态氮为主的肥料,并结合有机改良与控释技术。该策略在提升植物生产力的同时,能显著降低氮素流失风险,为脆弱珊瑚岛生态系统的可持续管理提供了关键科技支撑。图2. 氮肥形态调控珊瑚岛土壤养分与植物吸收的机理示意图相关成果以 “Nitrogen form governs nutrient retention and plant uptake in coral island soils: Evidence from a 15N-tracing experiment” 为题发表于 Journal of Plant Ecology。中国科学院华南植物园博士研究生陈涵为第一作者,王法明研究员为通讯作者。该研究得到国家重点研发计划项目的资助。

2026-02-03

-

华南植物园揭示被子植物种子扩散方式的演化历史与全球分布格局

种子扩散指的是种子离开植株母体并传播到新栖息地的过程。对无法自由移动的植物而言,种子扩散是其实现空间扩张、应对气候变化并追踪适宜栖息地的重要途径。被子植物在长期演化过程中发展出了多样的果实和种子形态,形成了不同的种子扩散方式,如动物扩散(Zoochory)、风力扩散(Anemochory)、水力扩散(Hydrochory)和自体扩散(Autochory)等。这些扩散方式在传播距离、生境偏好以及与其他生物的相互作用方面均存在显著差异,反映了被子植物对不同生态条件的适应策略,并深刻影响了其多样化过程与当前地理分布格局。然而,被子植物的种子扩散方式在演化历史中经历了怎样的起源与转变?其在全球尺度上的分布特征如何?驱动这些时空格局形成的主要环境因素是什么?不同扩散方式对被子植物的物种分化又产生了怎样的影响?这些问题仍然有待系统解答。中国科学院华南植物园葛学军研究团队整合了全球约3.5万种被子植物的种子扩散方式、系统发育关系与地理分布坐标数据,系统探讨了被子植物种子扩散方式的历史演化动态、全球分布格局及其环境驱动因素,同时评估了种子扩散方式对被子植物多样化速率的影响。从时间动态来看,在晚白垩世早期(约 105–80 Ma),动物扩散谱系的比例显著上升,而自始新世以来其相对比例则有所下降。与此同时,从非生物扩散方式(风力扩散、水力扩散与自体扩散)向生物扩散方式(动物扩散)的转变速率在 105 Ma 后总体呈上升趋势,并与古气候变化表现出显著但动态的相关关系:在 105–90 Ma 期间,随着全球平均气温升高,该转变速率与古气温呈正相关;而在此之后,随着全球气温逐步下降,其相关关系转为负相关。研究并未发现种子扩散方式对被子植物整体的多样化速率的显著影响。在空间分布上,种子扩散方式呈现明显的纬度梯度格局:动物扩散在低纬度地区更为常见,其比例随纬度升高逐渐降低;相反,自体扩散的比例随纬度升高显著增加。这一纬度梯度主要受年均温和年降水的共同驱动。此外,动物扩散和风力扩散的比例与末次盛冰期以来的温度变化呈显著正相关,表明长距离扩散方式在经历较强气候波动的地区可能更具优势。研究结果表明,被子植物的祖先扩散方式主要为动物扩散或自体扩散。在扩散方式的演化转变过程中,不同扩散方式之间的转变速率存在显著差异,其中以水力扩散向其他扩散方式的转变速率最高。该项研究系统揭示了被子植物扩散方式的长期演化动态及其全球地理分布,突出了温度变化在塑造种子扩散方式时空格局中的关键作用,不仅为理解被子植物多样性格局及其形成机制提供了新的视角,也为预测植物在未来气候变化情景下的分布响应提供了重要的科学基础。相关研究结果以“Evolutionary history and the global distribution of seed dispersal modes in angiosperms”为题近日发表在国际学术期刊New Phytologist上。中国科学院华南植物园博士后金陆为论文第一作者兼通讯作者,葛学军研究员为共同通讯作者。中国科学院华南植物园颜海飞研究员、已毕业硕士研究生李敏,北京大学王志恒教授、澳大利亚悉尼皇家植物园Hervé Sauquet研究员、荷兰自然史生物多样性中心Renske E. Onstein教授、瑞士苏黎世大学博士研究生Dieder de Frens与德国生物多样性综合研究中心(iDiv)博士后John T. Clarke为论文重要合作作者。研究得到了国家科技基础资源调查专项和广东省基础与应用基础研究旗舰项目的资助。图1. 被子植物多样的果实和种子形态 (江国彬 摄)图2. 被子植物不同种子扩散方式之间的演化转变速率图3. 非生物扩散方式向生物扩散方式演化转变的历史动态及其与古温度的关系图4. 被子植物种子扩散方式的全球分布格局图5. 历史与当代环境条件对种子扩散方式分布格局的影响

2026-02-03

-

中国科学院广州地球化学研究所成功研制首台国产纳米晶体结构快速解析仪

原子是构成物质世界的基本单元,其排列方式和相互作用决定了物质的性质。随着人类对深空深地等未知世界和纳米功能材料等应用领域的探索,解析亚微米至纳米尺度物质的晶体结构已成为科学认知与高新技术发展的重要需求。然而,传统单晶X射线衍射技术难以突破纳米尺度晶体的解析瓶颈,而依赖国外仪器与软件则伴随着高昂成本(数倍于国产设备)、操作复杂与算法受限等多重壁垒,导致我国深地资源研究等战略领域长期受制于人。面对这一挑战,唯有科技自立自强,开发国产化设备与技术方可解困。近日,中国科学院广州地球化学研究所科研团队在纳米晶体结构解析技术与仪器研制方面取得重大突破:团队实现场发射电子枪及高压电源等核心部件的国产化,攻克高精度控制等核心技术,成功研制出首台国产“纳米晶体结构快速解析仪”。该仪器搭载团队自主开发的“连续倾转三维电子衍射采集与处理系统”,实现了从硬件到软件的全流程自主可控。仪器具备对纳米级晶体与矿物进行物相识别与结构测定的高通量快速分析能力,整体技术水平已与国际同类最新设备持平。该技术已成功应用于新矿物和深地矿物结构解析中:团队利用该技术成功解析“王焰钯矿”(IMA 2024-008a)、“氧铅烧绿石”(IMA 2024-026)两种新矿物,并获得国际矿物学会批准命名;同样利用该技术证实了早期地球深部水可赋存于布里奇曼石晶格中,相关成果发表于国际顶级学术期刊《科学》(Science)。该仪器的成功研制,标志着我国在纳米晶体结构分析这一高端科学仪器领域实现了从长期依赖进口到自主可控的根本性跨越,将显著增强我国在材料科学、化学、地球与行星科学等基础研究领域的原始创新能力。基于对轻元素敏感样品检测的优势,该技术及仪器在黏土矿物结构精修、陨石及深空探测微量样品分析、纳米功能材料高通量筛选,以及生物医药、结构化学等领域均展现出广阔应用前景。本研究获得中国科学院基础与交叉前沿科研先导专项(B类先导专项)的资助。研制仪器主机外观图研制团队部分成员合影

2026-01-14

-

中国科学院广州地球化学研究所行星科学前沿研究中心正式揭牌暨国产首台纳米晶体结构快速解析仪成功发布

2026年1月14日,中国科学院广州地球化学研究所举行行星科学前沿研究中心(以下简称“中心”)揭牌仪式暨国产首台纳米晶体结构快速解析仪新闻发布会。中心学委会主任徐义刚院士,副主任侯增谦院士、赵国春院士,探月与航天工程中心天问三号任务总设计师刘继忠、中国地质大学(武汉)肖龙教授、中国科学院地球化学研究所刘建忠研究员、香港大学李一良教授、南京大学惠鹤九教授、中国科学技术大学秦礼萍教授、中国科学院国家空间科学中心刘洋研究员、中山大学肖智勇教授等学术委员参会指导。深空探测实验室深科院副院长胡震宇,广州地化所所长王强、党委书记张海祥等出席会议。来自相关领域的特邀专家、企业代表、媒体记者及中心成员共60余人参加活动。会议由广州地化所副所长朱建喜主持。会议现场照片王强所长在致辞中向与会嘉宾表示欢迎与感谢。他指出,行星科学前沿研究中心的成立,是研究所面向国家深空探测战略需求、优化学科布局的关键举措。中心将聚焦行星物质组成与宜居性演化等前沿方向,为我国后续深空探测任务提供科学支撑,并推动关键仪器设备的自主研制与创新。会议举行了首届学术委员会委员聘任仪式,王强所长为到场委员颁发聘书。学术委员会主任徐义刚院士表示,委员会将积极为中心发展提供战略指导与学术支持。中心负责人林莽主任汇报了中心的建设规划与发展目标。与会专家在听取汇报后进行了深入交流,一致认为该中心的成立“恰逢其时”,既顺应科技发展的趋势,也符合国家深空探测等重大战略需求。赵国春院士与侯增谦院士强调,深空科研探索任务十分重要且时间紧迫。刘继忠总师表示,广州地化所科研基础扎实、实验系统完备,中心的成立将为我国深空事业发展提供重要的科学与技术支撑。徐义刚院士希望将中心建设成为国际一流的深空探测研究平台。专家代表们讨论认为,要进一步加强学科交叉与结合,革新行星科学研究范式,推动学科的跨越式发展。随后,徐义刚院士、侯增谦院士、赵国春院士、刘继忠总设计师、王强所长、林莽主任共同为中心揭牌。王强所长、刘继忠总师、徐义刚院士、侯增谦院士、赵国春院士、林莽主任(从左至右)共同为行星科学前沿研究中心揭牌揭牌仪式后,会议正式发布了由朱建喜、鲜海洋研究员团队在纳米晶体结构快速解析技术与仪器研制方面取得的重大突破。团队攻克了三维电子衍射技术测定微纳米晶体样品漂移(<500 nm)的难题,实现了120 kV场发射电子枪及高压电源等核心部件国产化,成功研制出国产首台纳米晶体结构快速解析仪。该仪器搭载自主开发的“连续倾转三维电子衍射采集与处理系统”,具备对纳米级晶体与矿物进行高通量快速物相识别与结构测定的能力,整体性能达到国际同类设备先进水平。鲜海洋研究员汇报研制成果项目负责人鲜海洋研究员汇报了该技术的研发背景、应用价值及发展前景,重点介绍了其在“王焰钯矿”“氧铅烧绿石”等新矿物及深地矿物结构解析中的成功应用。与会专家围绕仪器的技术特点、应用前景及后续发展进行了深入交流。新华社、人民日报、光明日报、中国日报、科技日报、中国科学报等中央和地方主要媒体等参会报道。会后,与会专家和媒体代表实地参观了纳米晶体结构快速解析仪实验室。

2026-01-15

-

南极绕极流过去百万年的演变特征及驱动机制

近日,中国科学院深海科学与工程研究所的吴淑壮研究员团队联合国际多名科学家以一篇研究论文(Research Article)及一篇研究简报(Research Briefing)在《Nature Geoscience》发表了突破性的研究成果。 近日,中国科学院深海科学与工程研究所的吴淑壮研究员团队联合国际多名科学家以一篇研究论文(Research Article)及一篇研究简报(Research Briefing)在《Nature Geoscience》发表了突破性的研究成果。该研究揭示,南极绕极流(ACC)强度在轨道时间尺度上存在显著的纬向不对称特征及其驱动机制,这一发现重塑人们对南极绕极流演变与南极冰盖动态变化、全球大洋环流及碳循环相互作用的传统认知,为理解地球过去和未来的气候变化提供了全新视角。 南极绕极流作为地球最大的洋流系统,在全球海洋物理、化学和生物特性的跨洋盆交换中扮演着关键角色,不仅对全球大洋环流和气候有着调控作用,还与南极冰盖的演变密切相关。然而,在过去历史时期中,南极绕极流的时空演化一直未能得到清晰的阐释。传统的研究大多都基于其在南大洋跨洋盆间的变化是一致的假设,但现有沉积记录却呈现出复杂的演化过程——部分站点沉积记录显示冰期时洋流速度更强,而另一些站点沉积记录则表明其更弱或变化甚微。针对“在过去气候周期中南极绕极流强度是统一变化,还是存在差异变化” 这一关键科学问题,研究团队开展了系统性深入研究。研究团队首先利用南印度洋六根海洋沉积岩芯(横跨所有主要南大洋锋面)中可分选粉砂组分平均粒径作为近底流速的指标,重建了南极绕极流强度的时空演变。结果表明,在南大洋印度洋扇区,跨亚南极区(SAZ)、极锋区(PFZ)与南极区(AZ)的南极绕极流在轨道尺度上的变化具有一致性:冰期时其流速显著增强,而间冰期较弱(图1)。图1.南极绕极流在南印度洋扇区的时空演变在此基础上,研究团队通过整合南大洋印度洋、大西洋和太平洋扇区已有的古洋流重建数据,揭示了过去一百万年来南极绕极流的演变存在轨道尺度上反相位变化:冰期和低倾角时期,印度洋扇区的南极绕极流增强,南太平洋扇区则减弱;而在间冰期和高倾角时期,二者的变化趋势完全相反(图2)。结合沉积记录与气候模型模拟分析,研究团队进一步解析了这一纬向不对称变化的驱动机制,发现南极绕极流的时空演变可能受南半球西风带的强度与位置、南大洋海冰覆盖范围、经向密度梯度及洋流辐合等多因素协同调控(图3)。图2. 过去一百万年以来南极绕极流的演化规律图3.轨道尺度上南极绕极流演变的驱动机制这一研究成果具有深远的科学价值和现实意义。在南极冰盖稳定性研究方面,间冰期印度洋和大西洋扇区的南极绕极流减弱,会减少了暖性绕极深层水向东南极的南向输送,有利于东南极冰盖的稳定发育;而同期南太平洋扇区的南极绕极流增强,则可能增加向西南极的热输送,促使绕极深层水侵入罗斯海和阿蒙森海,进而可能导致西南极冰盖退缩甚至崩解。在碳循环方面,冰期太平洋扇区的南极绕极流减弱,跨洋盆交换受限,抑制了水团的混合和上升流强度,促进了海洋内部对二氧化碳的封存;间冰期时该扇区洋流增强,跨洋盆交换加剧,则有利于封存的碳释放到大气中,导致大气二氧化碳升高。这一机制也为未来气候预测提供了重要的科学依据:尽管现代气候的边界条件与更新世存在差异,但未来南极绕极流的增强可能会提高跨洋盆交换,进而降低南大洋对人为排放二氧化碳的碳汇效率。《Nature Geoscience》编辑James Super与英国南极调查局张旭高级研究员对该研究给予高度评价:“这项研究,揭示了地球现存规模最大的洋流系统对气候变化的复杂响应机制。研究阐明海冰覆盖范围和大气环流模式等当下正发生快速变化的因素,其相互作用如何影响南极绕极流的位置与强度,为该领域开辟了重要的研究方向。”在此感谢合作者的贡献与支持,该研究得到德国科学基金会、瑞士自然科学基金、中国科学院率先行动“BR”青年项目和国家自然科学基金的联合资助。论文引用信息:Wu, S et al. Zonally asymmetric changes in the Antarctic Circumpolar Current strength over the past million years. Nature Geoscience (2026). https://www.nature.com/articles/s41561-025-01901-2.Wu, S. Anti-phased changes in Antarctic Circumpolar Current strength over orbital timescales. Nature Geoscience (2026). https://doi.org/10.1038/s41561-025-01902-1.<!--!doctype-->

2026-01-30

-

华南植物园揭示有机酸驱动珊瑚砂风化的化学机制

珊瑚砂作为热带珊瑚岛的核心基质,虽富含钙、镁元素,却匮乏氮、磷等关键养分,加之高盐碱的固有特性,极大制约了植物定植与土壤发育进程。过往研究显示,物理破碎(如机械碾磨)是加速珊瑚砂风化的可行途径;而本研究通过室内淋溶实验揭示,植物与微生物分泌的低分子有机酸才是驱动珊瑚砂养分释放的核心动力。研究团队构建了多因子实验体系,系统对比了柠檬酸、草酸、苹果酸、乙酸四种常见有机酸,在不同浓度梯度与三种珊瑚砂粒径条件下的风化效能。结果表明:1. 有机酸的种类与浓度是决定风化效率的核心因素——其中柠檬酸表现最为优异,不仅在促进钙、镁、磷释放方面能力最强,还导致了最高的珊瑚砂质量损失;且风化速率与有机酸浓度间呈现典型的米氏动力学关系。2. 物理破碎的作用相对有限:实验中珊瑚砂粒径对风化速率的影响微乎其微,即便在较高有机酸浓度条件下,细颗粒也未展现出显著优势。这意味着,在强烈化学溶解作用主导下,物理表面积的贡献被大幅弱化。3. 作用机制清晰明确:通过进一步的结构方程模型分析验证,有机酸主要通过降低溶液pH值与提供羧基配位两条途径促进珊瑚砂溶解,其中羧基摩尔浓度是关键驱动因子。该研究不仅深化了对珊瑚砂风化机制的科学认知,更为珊瑚岛生态修复中的植物选育与土壤管理提供了重要理论支撑。具体而言,优先选用能分泌柠檬酸等高效有机酸的植物种类,或通过施用富含有机酸的改良制剂,可显著提升珊瑚砂中养分的有效性,进而加速植被定植与生态系统恢复进程。研究同时指出,未来需进一步开展野外模拟实验,综合考量多种有机酸与酶的协同效应,并探索植物组合种植与有机改良制剂施用的综合管理策略,从而推动珊瑚岛脆弱生态系统的可持续恢复。相关研究成果题为“Low molecular weight organic acids dominate coral sand weathering over physical fragmentation”,发表在土壤学经典期刊Plant and Soil(《植物与土壤》)上。中国科学院华南植物园硕士生任清清、博士生谭江昊为论文第一作者,侯恩庆研究员为通讯作者,任海研究员、闫俊华研究员和王法明研究员等参与了该研究工作。研究得到国家重点研发计划和国家自然科学基金等项目的支持。文章链接:https://doi.org/10.1007/s11104-025-08266-w图1. 珊瑚砂风化速率与有机酸浓度之间关系的米氏方程拟合。(a)、(b)、(c)和(d)分别表示Ca、Mg、P以及珊瑚砂质量损失的释放速率。在每个子图中,有机酸的关系均通过米氏方程公式进行拟合,即V = Vmax·S / (Km + S),其中V表示释放速率,S表示有机酸浓度(0.5、1.25、2.5和12.5 mmol kg⁻¹,0.0 mmol kg⁻¹表示去离子水)。考虑到初始阶段可能出现“浓度膨胀”,前两天淋出的元素未纳入方程拟合。质量损失速率则计算为每日平均淋溶损失。图2. 有机酸和粒径对珊瑚砂风化影响的结构方程模型分析。(a)拟合模型及(b)由其总结的驱动因素效应。珊瑚砂风化的驱动因素包括有机酸类型(Type)、浓度(Concentration)、羧基摩尔浓度(N of -COOH)以及溶液初始pH(都用绿色表示),珊瑚砂粒径(橙色表示)。淋溶特性(灰色表示)通过对淋溶液中的Ca、Mg和P浓度以及珊瑚砂质量损失进行主成分分析后取第一主成分表示。羧基摩尔浓度的计算方法为将有机酸分子的羧基数(乙酸、苹果酸、草酸和柠檬酸分别为1、2、2和3)乘以其用于淋溶实验的溶液浓度所得。灰色虚线表示不显著的路径,橙色和蓝色箭头分别表示显著的正向和负向路径。箭头的粗细与路径系数成正比。从Type指出的箭头没有符号,因为Type是一个类别变量。

2026-01-29

-

华南植物揭示碳利用效率主导红树林修复过程微生物源有机碳的积累

“蓝碳”恢复对增强滨海湿地土壤有机碳的封存具有巨大潜力,但微生物介导的土壤有机碳分解过程为此引入了极大的不确定性。微生物碳利用效率是调控土壤有机碳周转的关键微生物特性,但红树林恢复如何影响碳利用效率尚不清楚。科研团队以淇澳岛的典型恢复红树林湿地为研究对象,探究了红树林恢复对微生物碳利用效率的影响,并进一步分析其与微生物残体碳含量的关联。研究结果表明,红树林恢复使微生物碳利用效率提升了37.84%–56.76%,这主要归因于有机碳质量的提高以及微生物群落结构从以快速生长的r-策略者向以慢速生长的K-策略者的转变。碳利用效率与微生物残体碳含量呈正相关,分别解释了真菌和细菌残体碳73%和69%的变异。这些发现表明,红树林恢复不仅通过增加植物来源的碳输入,还通过提高微生物碳利用效率和促进微生物残体碳积累来增强土壤有机碳固存。尽管细菌残体碳的增幅更高,但真菌残体是新增微生物源碳库的主导部分,凸显了真菌群落在稳定土壤有机碳形成中的关键作用。本研究揭示了微生物过程在红树林恢复期间促进土壤有机碳累积的重要性,强调在滨海湿地恢复策略中纳入微生物过程,对于最大化碳固持效益具有重要意义。相关研究成果以“Microbial carbon use efficiency governs the accumulation of microbial-derived carbon in restored mangroves”为题发表在生态学经典期刊Journal of Plant Ecology(《植物生态学报》)。中国科学院华南植物园生态中心博士后黄幸运为论文第一作者,王法明研究员为论文通讯作者。该研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、“一带一路”国家与国际科学组织联盟等项目的资助。论文链接:https://doi.org/10.1093/jpe/rtaf230图. 蓝碳恢复过程中微生物碳利用效率的变化及其对微生物残体的影响

2026-01-29

-

深圳先进院 | 仿酶催化剂“接力”实现高效绿氨合成(Angewandte Chemie)

1月28日,中国科学院深圳先进技术研究院碳中和所低维能源材料研究中心杨新春副研究员团队,与北京理工大学孙建科教授团队、湖南大学杨建校教授团队合作,在Angewandte Chemie International Edition在线发表题为"Enzyme-Mimicking Metal Phosphide Tandem Catalytic Centers for Efficient Electrochemical Nitrate-to-Ammonia Conversion and Zinc–Nitrate Battery"的研究论文,提出一种基于金属团簇-金属磷化物纳米粒子构建双活性位点的仿酶催化策略,通过精准调控双活性位点间的临近效应,利用中间体溢流实现“接力催化”,有效解决了多步反应中的动力学失配问题,从而在大电流条件下实现了高效的绿氨合成。该工作为实现高效、可持续的绿氨合成提供了新思路,并为锌-硝酸盐电池体系的开发奠定了材料基础。本研究在中国科学院院士、深圳先进院研究员成会明的指导下完成。绿氨既是重要的化工原料,也是理想的零碳能源载体,将在“双碳”目标下的现代农业与能源体系转型中扮演关键角色。电催化硝酸盐还原反应(NO3RR)作为绿氨合成的一种重要途径,不仅能将废水中的硝酸盐污染物转化为高附加值的氨,还可为间歇性可再生能源的存储提供有效方案,兼具“增值”与“治污”的双重效益。但是,NO3RR是一个涉及多步中间体的复杂八电子转移过程,在实际反应中,硝酸盐到亚硝酸盐(NO3⁻ → NO2⁻)的脱氧步骤与后续的亚硝酸盐加氢还原(NO2⁻ → NH3)步骤之间,往往存在动力学失配,易造成活性中间体积累、副反应竞争加剧,从而成为制约该技术走向工业化的主要瓶颈。1月28日,中国科学院深圳先进技术研究院(以下简称“深圳先进院”)碳中和所低维能源材料研究中心杨新春副研究员团队,与北京理工大学孙建科教授团队、湖南大学杨建校教授团队合作,在Angewandte Chemie International Edition在线发表题为"Enzyme-Mimicking Metal Phosphide Tandem Catalytic Centers for Efficient Electrochemical Nitrate-to-Ammonia Conversion and Zinc–Nitrate Battery"的研究论文,提出一种基于金属团簇-金属磷化物纳米粒子构建双活性位点的仿酶催化策略,通过精准调控双活性位点间的临近效应,利用中间体溢流实现“接力催化”,有效解决了多步反应中的动力学失配问题,从而在大电流条件下实现了高效的绿氨合成。该工作为实现高效、可持续的绿氨合成提供了新思路,并为锌-硝酸盐电池体系的开发奠定了材料基础。本研究在中国科学院院士、深圳先进院研究员成会明的指导下完成。从“单打独斗”到“接力协作”传统的单一活性位催化剂往往难以同时满足NO3RR反应中各步骤对吸附能的最优要求。例如,某些活性位点虽利于硝酸盐的初始活化,却对后续中间体的加氢能力不足,易造成有毒副产物累积;而另一些位点虽然具有较强的加氢能力,却难以有效吸附与活化硝酸盐离子。这种不同步骤间的动力学“失衡”,严重制约了电催化合成氨的整体效率。此外,在面向工业应用的大电流密度条件下,析氢反应(HER)竞争加剧,进一步导致氨的选择性显著下降。为解决这一矛盾,研究团队受生物酶高效协同机制的启发,通过耦合多个类酶活性位点,设计出一种分工明确、协同作用的双位点催化剂。模仿自然界硝酸盐还原酶-亚硝酸盐还原酶的“接力催化”受自然界中反硝化细菌利用硝酸盐还原酶与亚硝酸盐还原酶协同高效转化硝酸盐为氨的启发,研究团队构建了Fe–FexNi2-xP/CeO2仿生纳米酶催化剂(图2a)。该催化剂通过两类活性位点的协同分工,模拟了上述酶催化过程:Fe团簇作为“硝酸盐还原酶”位点,凭借对氧物种的强结合力,优先催化硝酸盐脱氧生成亚硝酸盐(NO3⁻ → NO2⁻);邻近的FexNi2-xP纳米粒子则充当“亚硝酸盐还原酶”位点,利用其优异的加氢能力,将溢流而来的亚硝酸盐快速还原为氨(NO2⁻ → NH3)。此外,CeO2纳米棒载体不仅起到稳定双活性位点的作用,还可作为“质子池”调控局部反应微环境,有效抑制竞争性的析氢反应(HER),从而保障了反应的高效进行。球差校正电镜图像显示,超细的Fe团簇分布于FexNi2-xP 纳米粒子周围,两者间距小于1 nm,这种距离排布为中间体的溢流和接力催化提供了结构基础(图2b,c)。EELS谱学和元素映射结果进一步证实了该活性位点的结构特征(图2d-k)。“接力催化”实现工业级电流密度下的高效氨合成该Fe–FexNi2-xP/CeO2仿酶催化剂通过空间耦合多活性位点展现出优异的电化学性能(图3)。其中,在-0.8 V(vs. RHE)条件下实现了824.3 mA cm⁻2的电流密度,分别是单组分Ni2P/CeO2和Fe/CeO2的1.81倍和2.42倍;在-0.7 V vs. RHE时,其峰值NH3产率达到43.5 mg h−1 cm−2。对比实验进一步揭示了双位点的分工机制:Fe/CeO2在-0.3 V (vs. RHE)下表现出约73%的高NO2⁻法拉第效率,但NH3产率极低,表明Fe团簇主要负责硝酸盐还原的早期步骤(NO3⁻ → NO2⁻);而Ni2P/CeO2在整个测试电压范围内均保持较高的NH3法拉第效率和产率,证明其在后续加氢步骤中的关键作用。在实际应用潜力方面,Fe–FexNi2-xP/CeO2在流动电解池中同样表现突出,可在800 mA cm⁻2的工业级电流密度下稳定运行超100小时,氨的法拉第效率始终保持在90%以上,并成功通过旋转蒸发法实现克级NH3的提取,展现出良好的规模化制氨前景。高功率密度锌-硝酸盐电池基于Fe–FexNi2-xP/CeO2催化剂在析氧和NO3RR方面的优异性能,研究团队进一步将其组装成可充电的锌-硝酸盐(Zn-NO₃⁻)电池(图5)。该电池在放电过程中不仅能输出21.1 mW cm-2的功率密度,还能在阴极同步实现氨的高效合成,产率达1.9 mg h−1 cm−1的高效转化,从而将“发电”与“合成氨”两种功能有机结合。在稳定性方面,该电池在更换锌片后仍表现出良好的循环充放电性能,显示出可靠的重复使用潜力。这一仿酶催化剂的集成设计,为实现分布式能源利用与含氮废水处理的耦合提供了一种具有前景的新方案。深圳先进院硕士研究生谢欣楠(湖南大学联合培养)与博士后钟义为该论文的共同第一作者,深圳先进院杨新春副研究员、北京理工大学孙建科教授、湖南大学杨建校副教授为共同通讯作者,深圳先进院为论文的第一通讯单位。本研究获得国家自然科学基金、广东省基础与应用基础研究基金、中国科学院科技计划及深圳市重大科技专项的资助支持。图1:文章上线截图原文链接:http://doi.org/10.1002/anie.202525416图2 Fe–FexNi2-xP/CeO2仿生纳米酶催化剂“接力”催化机理示意图和形貌结构图3 Fe–FexNi2-xP/CeO2电催化硝酸根制氨的性能图图4Fe–FexNi2-xP/CeO2基锌硝酸盐电池器件性能<!--!doctype-->

2026-01-29