稻田生态系统作为重要的陆地碳汇系统,其碳固定效能的提升对应对全球气候变化具有重要科学价值和应用前景。铁矿物作为土壤有机碳(SOC)的关键赋存介质,通过表面络合与化学共沉淀作用固定了全球约33.5%的SOC。稻田淹水条件下,微生物异化铁还原过程会导致铁结合态碳的释放与再矿化,这一生物地球化学过程构成了稻田系统碳-铁耦合循环的关键限速步骤。因此,系统阐明稻田土壤中碳铁耦合驱动的有机碳转化与稳定机制,不仅可为构建稻田土壤有机碳增汇技术提供理论依据,更能为全球碳中和目标的实现提供重要理论支撑。

基于上述目标,中国科学院亚热带农业生态研究所吴金水团队,构建并完善了适合水稻土的碳同位素示踪技术、界面可视化技术、有机碳分解源解析和碳汇功能模型计算等系列方法体系,系统解析了稻田土壤碳铁耦合驱动的有机碳转化与固持过程机制。相关成果发表于Global Change Biology(2022)、Soil Biology and Biochemistry (2023,2024,2025)、Science of the Total Environment (2024a,b)等国际权威期刊。

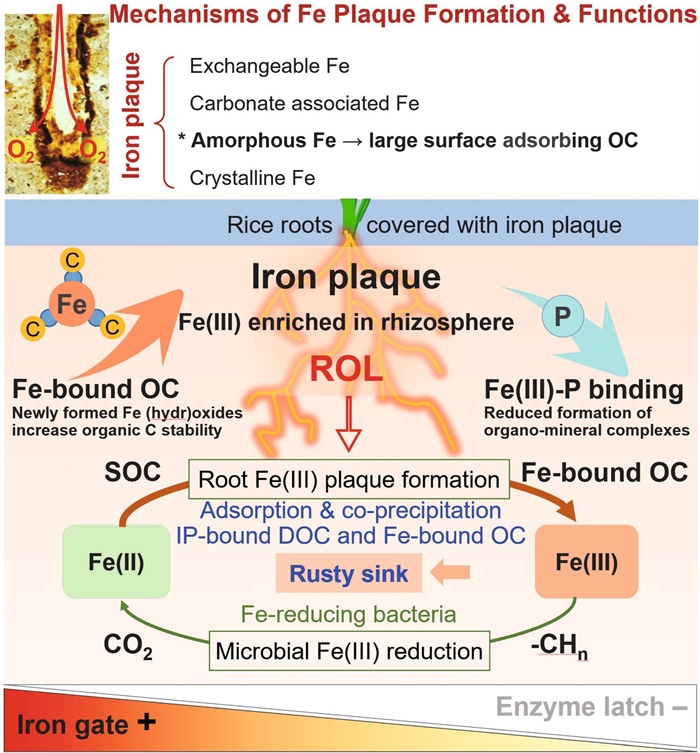

进展一:水稻根表铁膜的碳“锈汇”机制和功能

根际沉积碳输入土壤后,首先与根际铁氧化物接触并被逐步吸附固定,但目前对于“根系-微生物-土壤”多界面的水稻根际热区的碳铁耦合动态过程机制还尚不清楚。本研究以碳铁循环过程最活跃的水稻根际为研究对象,应用界面可视化技术(原位酶谱、平面光电极等),解析根表铁膜形成及其对根际沉积碳的固持效应及作用机制。研究表明在水稻根系处可以形成根表铁膜,主要通过以下过程有效固定有机碳:水稻根系释放的氧气引起了二价铁氧化为三价铁沉淀,有机碳可以与非晶质铁共沉淀,并阻止微生物矿化。添加二价铁可以有效促进根表铁膜形成,增加固碳效率。该研究预估了全球每季水稻共有130 Mg C通过根表铁膜进行积累,表明在长期水稻种植条件下,新稳定的碳是土壤原有碳库的重要补充,对于更加全面的认识稻田土壤有机质固定机制及实现“碳中和”路径具有重要意义。

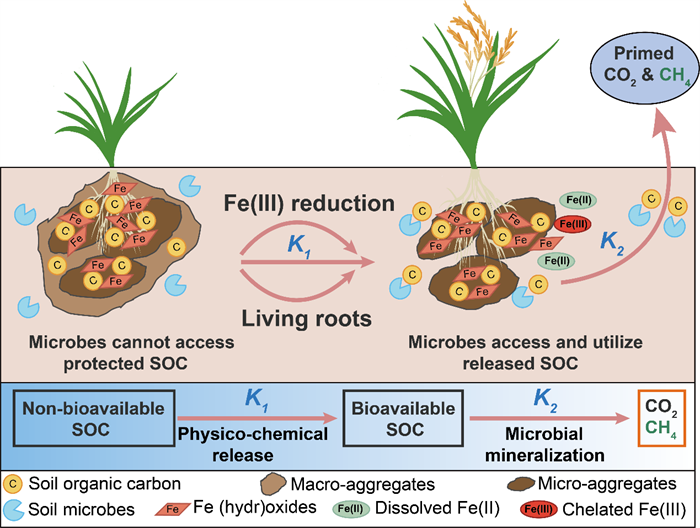

进展二:铁还原过程调控水稻根际激发效应强度

水稻根际沉积碳是土壤有机碳库的重要输入源,但也会通过激发微生物代谢活性加速土壤有机碳的分解矿化,产生的正向激发效应。土壤活性铁氧化物可吸附固定新输入的根际碳组分,形成物理化学保护屏障以降低其生物可利用性。为了研究铁氧化物对根际沉积碳的保护、和对土壤有机碳矿化及其根际激发效应的影响,本研究通过13CO2连续标记水稻盆栽试验体系,引入腐植酸作为电子穿梭介质促进异化铁还原过程,探讨Fe(III)还原-有机碳释放过程对根际激发效应的调控机制。结果表明腐植酸加入使水稻根际激发效应强度增加了约25%。根系生长与Fe(III)还原过程协同刺激了根际CO2排放总量,但该过程不受微生物生物量与酶活性变化的影响。分析发现土壤中活性铁氧化物通过物理保护作用降低有机质的微生物分解,而腐植酸通过加速Fe(III)还原,增加铁氧化物保护有机碳的释放,进而提高根际激发效应强度,所以Fe(III)还原与团聚体物理保护共同控制着微生物难接触有机碳向生物可利用有机碳的非生物转化过程,从而调控土壤有机碳的微生物分解矿化;研究结果揭示了活性铁矿物的还原是释放物理化学保护态有机质的限速步骤,其动态过程最终决定水稻根际激发效应的强度。

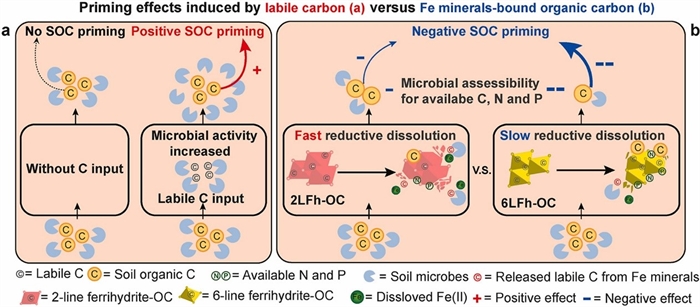

进展三:碳铁复合物对稻田土壤有机碳的保护效应与机制

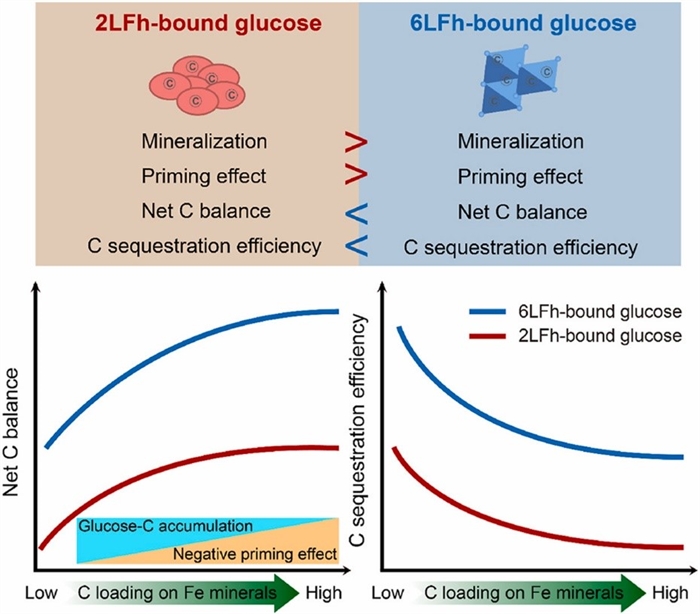

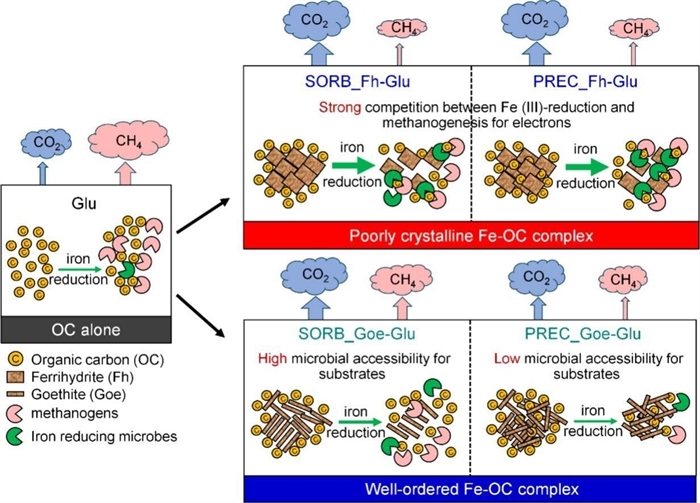

传统研究受限于铁-碳复合物与土壤基质的不可分离性,难以定量解析铁矿物类型及碳负载量等关键参数对碳铁复合物稳定性及土壤原有碳矿化的影响。本研究采用同位素示踪技术构建了不同铁矿物类型及碳负载量梯度的多形态碳铁复合物体系,借助室内模拟培养试验,系统解析了2线(低结晶度)和6线(较高结晶度)水铁矿结合态葡萄糖(高/低碳负载量)及土壤原有碳的矿化特征。结果发现:2线水铁矿结合态葡萄糖的累积矿化率较6线水铁矿高21%,证实结晶度增加显著降低铁结合有机碳的生物有效性;碳铁复合物输入导致负激发效应(-0.33%~-0.55% SOC),显示铁矿物对SOC的保护作用;CO2激发效应强度与铁矿物结晶度呈负相关,而CH4激发效应受碳负载量呈正相关。研究明确了铁矿物通过降低其结合的碳被矿化并抑制土壤有机碳矿化,进而促进稻田土壤有机碳积累,且碳积累效应取决于铁矿物的结晶度以及碳负载量。

基于铁矿物单位碳负载量产生的土壤净碳平衡(即碳铁复合物的固碳效率),发现6线水铁矿结合态葡萄糖的固碳效率比2线水铁矿高51%。这主要归因于高结晶度铁矿物更强的有机碳保护能力,其通过限制微生物接触铁保护的有机碳,使其结合碳的矿化率和SOC激发效应强度分别降低29%和67%。同时,碳铁复合物的固碳效率随碳负载量增加呈下降趋势,表明碳铁复合物的稳定性和碳负载量共同构成富铁水稻土固碳效率的关键调控因子。

进展四:铁氧化物形态与结合方式对有机碳稳定性的协同调控

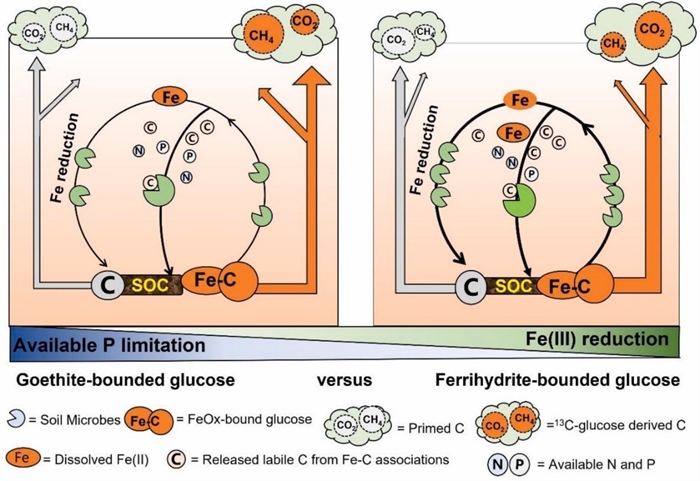

借助厌氧培养实验,系统对比针铁矿与水铁矿通过吸附和共沉淀形式形成的碳铁复合稳定性差异:低结晶度的水铁矿结合葡萄糖矿化率显著高于高结晶度针铁矿处理,这与前者更易被还原的特性密切相关。四种碳铁复合物中,共沉淀态的针铁矿-有机碳复合物表现出最优的固碳效果:相较于游离葡萄糖处理,其13C-CO2矿化量减少17~41%,13C-CH4矿化量降低21~61%,该类型碳铁复合物具有最长有机碳驻留时间和最低矿化速率,且综合温室效应(CO2当量)下降幅度达62~71%。游离葡萄糖处理引发了CO2负激发效应和CH4正激发效应,而铁结合葡萄糖处理则呈现相反的激发效应模式。这种差异可能源于铁氧化物既作为电子受体参与铁还原过程,又通过磷固定加剧微生物养分限制。铁氧化物形态对SOC稳定性的影响强于其与有机碳的结合方式。高结晶度的针铁矿一方面延缓铁还原速率,另一方面降低土壤有效磷的生物可利用性,进而降低SOC分解速率,提高其稳定性。

综上,这些发现系统揭示了水稻土铁氧化物对根际沉积碳的保护机制,阐明了铁氧化物结晶度与有机碳结合方式及碳负载量对SOC积累的协同调控机制。从农业管理角度而言,促进土壤中高结晶度铁氧化物通过共沉淀方式与有机碳结合,不仅能有效提升SOC固存能力,还可通过降低CH4等温室气体排放,显著缓解稻田生态系统对全球变暖的贡献。这些发现为通过铁碳耦合调控实现农业碳中和目标提供了重要的理论依据。

水稻根际铁氧化物固碳的生物与非生物机制(Global Change Biology,2022)

铁还原对水稻土有机碳矿化及其根际激发效应的调控机制(Science of the Total Environment,2024a)

碳铁复合物降低其结合碳释放与矿化并诱导负激发效应的概念模型 (Soil Biology and Biochemistry,2023)

碳铁复合物的固碳效率随铁矿物结晶度和碳负载量的变化规律 (Soil Biology and Biochemistry,2025)

厌氧条件下铁氧化物形态对碳铁复合物稳定性及土壤激发效应的影响机制(Soil Biology and Biochemistry,2024)

厌氧条件下碳铁复合物结合形式对其结合态碳释放与矿化的影响(Science of the Total Environment,2024b)

附件下载: