地幔过渡带(MTZ)是地球深部的重要组成部分,其上下界面(410-km间断面和660-km间断面)的形态和厚度受到局部温度、物质组分和水等因素的共同影响。因而刻画其三维结构对理解地球内部物质循环、板块俯冲过程以及地幔对流模式具有决定性意义,是揭示地球动力学过程的重要窗口。

塔里木盆地作为中国最大的稳定克拉通,位于青藏高原、天山造山带与帕米尔高原之间,其深部构造反映印度-欧亚板块碰撞所引起的远程动力学响应。因此对其MTZ的精细刻画将为理解周缘板片俯冲、地幔对流模式等深部演化过程以及地球内部物质循环提供关键证据。然而,塔里木盆地内部恶劣的自然环境使得该区长期缺乏足够的地震学观测,导致前人在此开展的MTZ成像研究主要集中在青藏高原、天山造山带以及帕米尔高原等周缘地带,而对塔里木盆地下方的MTZ结构认知有限。

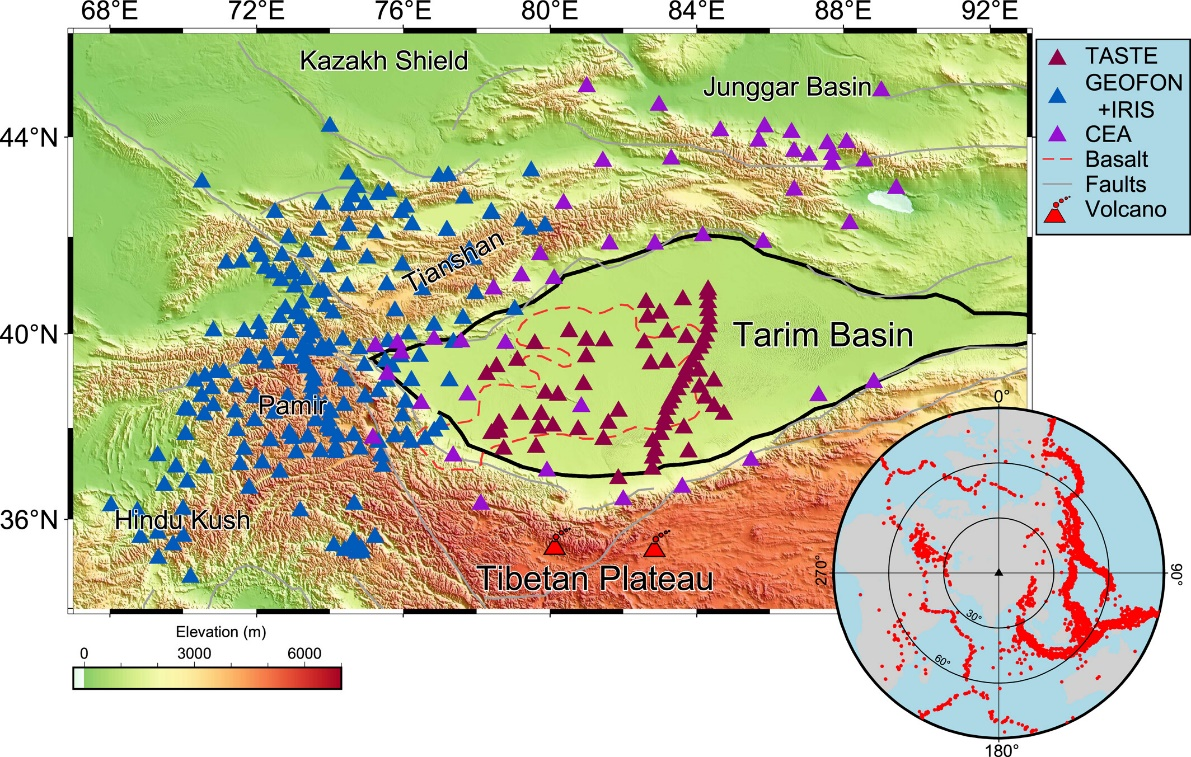

中国科学院广州地球化学研究所博士生胡仲发在导师邓阳凡研究员指导下,通过与中国科学院地质与地球物理研究所梁晓峰研究员等合作,利用最近部署的塔里木地震台阵(TASTE)数据、结合周边中国地震台网及GEOFON和IRIS等公开台网数据,共收集了334个地震台站(图1)的远震波形数据,获得超过48,000条高质量接收函数。通过共转换点叠加成像技术,最终得到了研究区域410-km和660-km间断面的深度和MTZ厚度。研究中分别使用区域和全球三维速度模型(区域体波速度模型,图2d-2f和全球伴随成像模型,图2g-2i),对地壳和上地幔速度异常进行了系统校正。详细的合成实验以及实际数据测试,认为沉积层和地壳速度结构对MTZ厚度的影响很少。本研究同时利用速度扰动与MTZ厚度,使用最新参考文献的实验参数,联合估算了区域的温度异常和相对水含量分布。

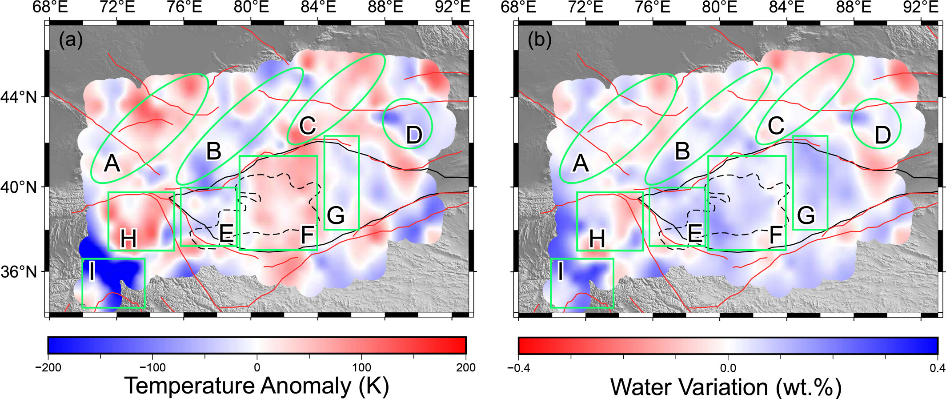

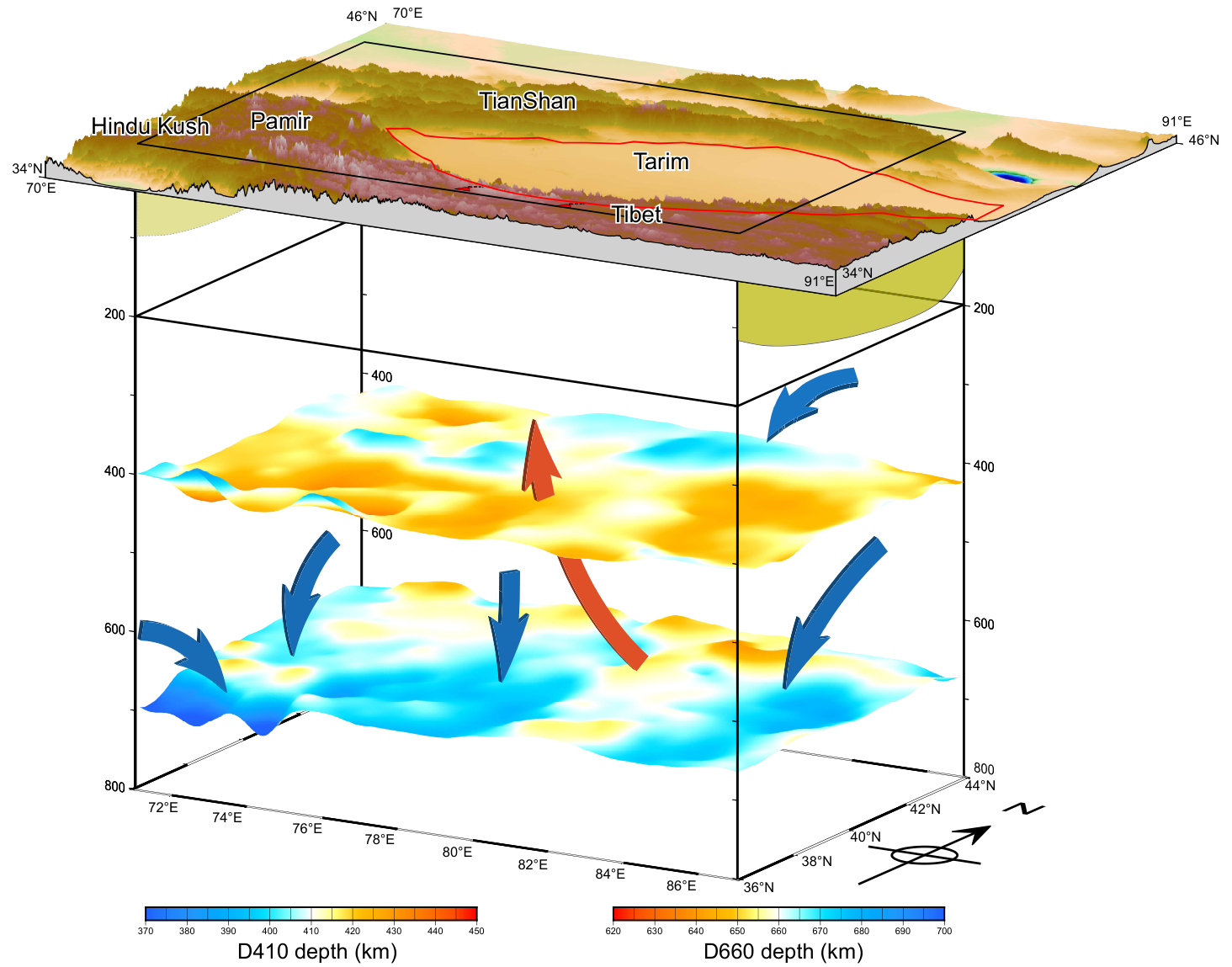

研究结果(图2)显示整个研究区域的MTZ 结构有显著横向变化:天山造山带西段和东段MTZ较薄,中段较厚,与前人的研究结果相似。与此同时,帕米尔和兴都库什地区表现出明显不同的410-km和660-km间断面深度,表明这两个区域之间存在不同的板块俯冲深度。塔里木地块下方的MTZ呈现出明显的横向非均一性:塔里木东部和西部的MTZ较厚,可能源于已拆沉或俯冲断离的岩石圈板片;而中部区域则表现出明显减薄,对应的高温异常(图3)低于典型地幔柱所导致的异常值,结合古地磁证据和板块运动历史排除了MTZ减薄源自二叠纪地幔柱活动的可能性,认为是由向下俯冲的板块引起的局部地幔上升流造成。此外,向下的板块还将水引入 MTZ,导致塔里木大部分地区下方的水含量高于全球平均值(图3)。这项研究有助于更好地理解塔里木、天山、帕米尔、兴都库什以及青藏高原的深部动力学(图4)过程以及新生代的再活化热过程。

本研究给出了水含量的分布,但来源于地幔过渡带温度、水含量与厚度的经验公式,受限于没有考虑组分以及岩石物理实验的不确定性,研究结果没有对水含量进行更多的讨论。未来课题组会根据温度、组分、水含量对地幔过渡带的影响进行更深入的研究。

图1 本研究中使用的地震台站和远震事件的分布,台站覆盖塔里木及周边天山、帕米尔等区域。

图2 (a-c)使用 1-D IASP91 模型计算的D410 和 D660 的深度,和MTZ厚度。(d-f)与(a-c) 相同,但使用区域体波速度模型(Koulakov, 2021)。(g-i)与(a-c)相同,但使用 GLAD-M25模型。(j-l)三个模型的均值。

图3 不同地区的温度异常分布(a)和相应的水含量分布。

图4 塔里木MTZ动力学卡通图。塔里木中部下方存在由周围俯冲板块引起的局部热地幔上升流。

相关成果发表于国际知名学术期刊《Journal of Geophysical Research: Solid Earth》。本研究得到了中国科学院战略先导专项(B)(XDB0840200、XDB18000000)、国家自然科学基金(92479204)和地球深部探测与矿产资源勘查国家科技重大专项(2024ZD1001103)的支持。

论文相关信息:Hu, Z., Deng, Y.*, Liang, X.*, Zhang, Z., Xu, M., & Yuan, X. (2025). The heterogeneous mantle transition zone beneath the Tarim craton and adjacent region: Insight into the thermal processes by the Cenozoic reactivation. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 130, e2024JB030831. https://doi.org/10.1029/2024JB030831

附件下载: