近日,中国科学院广州能源研究所生物质高值化利用研究中心生物质能生化转化科研团队利用能量耦合策略,设计出一种新型“纳米-生物杂化系统”。该系统通过可见光输入耦合微生物铁腐蚀驱动、调节水体硝酸盐去除,在无额外有机碳源输入下,硝酸盐去除速率最高达233.3 mg N/d/L。相关成果为低碳生物脱氮领域提供了重要理论依据和技术支撑。

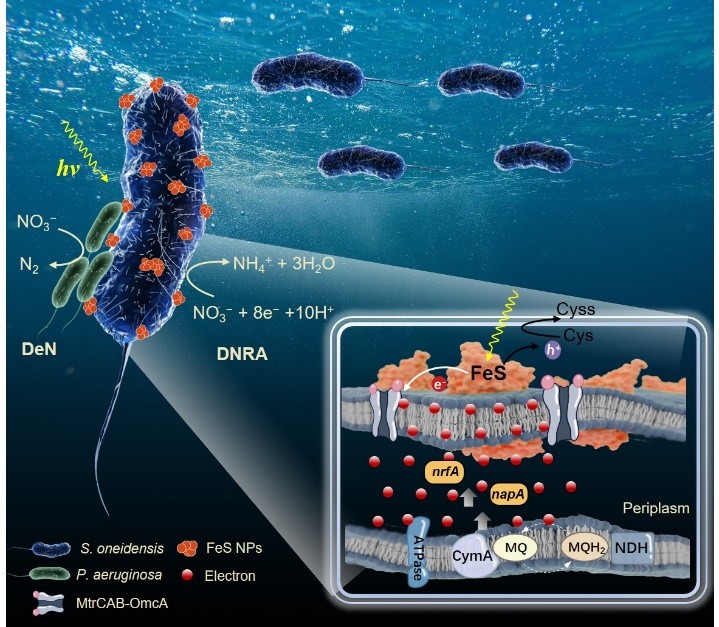

研究图文摘要

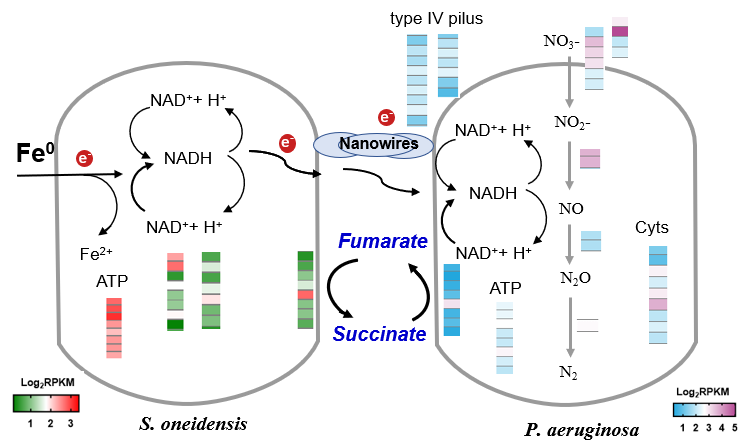

低碳氮比废水由于缺乏电子供体难以实现氮去除。而以零价铁作为电子供体可以实现脱氮,且该过程具有安全性高、成本低廉等优势。由于反硝化菌的代谢多样性,微生物铁氧化的作用始终是黑箱般的存在,目前受限于模式菌株的缺乏和获取胞外电子机理未知。针对上述问题,研究团队构建了电活性菌Shewanella oneidensis和反硝化菌Pseudomonas aeruginosa共培养体系,以零价铁作为唯一电子供体,硝酸盐作为唯一电子受体,探究了“嗜铁”反硝化可行性及其反应机理。研究发现S. oneidensis菌可作为生物引擎,收集并释放铁腐蚀产生的电子,用于P. aeruginosa菌脱氮过程。宏转录组学分析手段显示,微生物电共生过程调控编码反硝化酶、胞内电子转移蛋白以及群体感应的基因表达,对微生物脱氮具有重要作用。

系统功能基因表达示意图

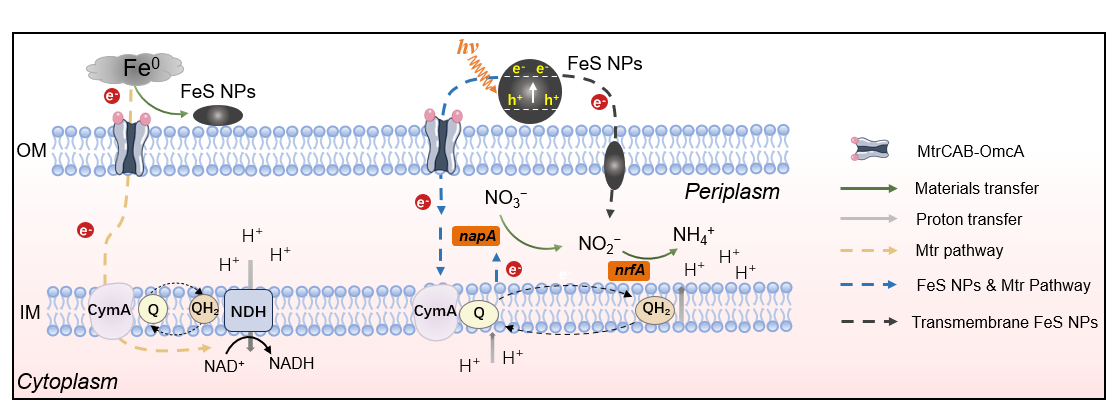

在进一步在可见光调控下(λ=395 nm),该体系实现了硝酸盐的反硝化与异化还原为铵的双路径协同。研究发现在光照下通过S. oneidensis菌自组装形成的FeS纳米颗粒介导微生物电子跨膜传递,从而提升电子利用效率。该体系实现了平均63.8 mg N/d/L的硝酸盐去除率,以及27.1%的铵氮回收效率。更重要的是,该系统还成功与实际污水活性污泥耦合,在模拟废水中表现出优异的脱氮(233.3 mg N/d/L),显示出较强的工程应用潜力。

种间电子传递过程中光电子、硝酸盐利用路径

以上研究得到国家重点研发课题、国家自然科学基金青年项目以及广东省自然科学基金杰出青年项目资助。系列成果分别以Electric syntrophy-driven modulation of Fe0-dependent microbial denitrification和Light-regulated dentification and dissimilatory nitrate reduction by nano–bio electric syntrophic consortium为题,先后发表于环境领域顶刊Water Research。论文第一作者为高天宇特别研究助理,通讯作者为李颖研究员。

论文链接:

附件下载: