浮游植物(藻)是海洋溶解性有机碳(DOC)的主要来源,它们产生的DOC一方面以生物可利用有机碳(BDOC)的形式被微生物快速消耗,并在转化过程中部分进入顽固碳(RDOC)库;另一方面也可直接分泌RDOC。无论是间接转化还是直接分泌,这些 RDOC 最终都会对海洋 DOC 库的长期积累产生重要贡献。因此,藻源碳的组分特征是调控海洋 DOC 库规模与稳定性的关键因素。然而,由于浮游植物物种多样且生长阶段快速变化,不同类群在生长与衰退过程中的碳分配与释放特征复杂多变,严重制约了我们对藻源碳特征及其作用机制的深入理解。针对这一科学空白,中国科学院华南植物园可持续生态学团队通过超高分辨质谱解析不同类群与生长阶段的DOC分子组成,并结合遥感与机器学习方法,在全球尺度上评估浮游植物对DOC动态的贡献(图1)。

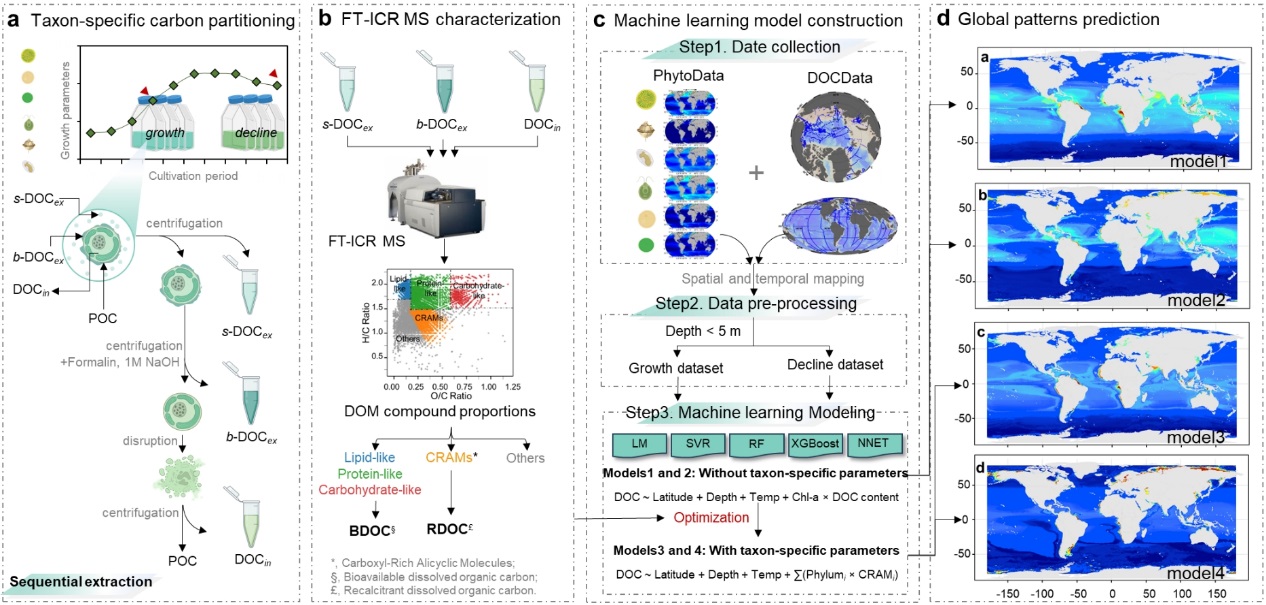

图1. 相关研究的技术路线

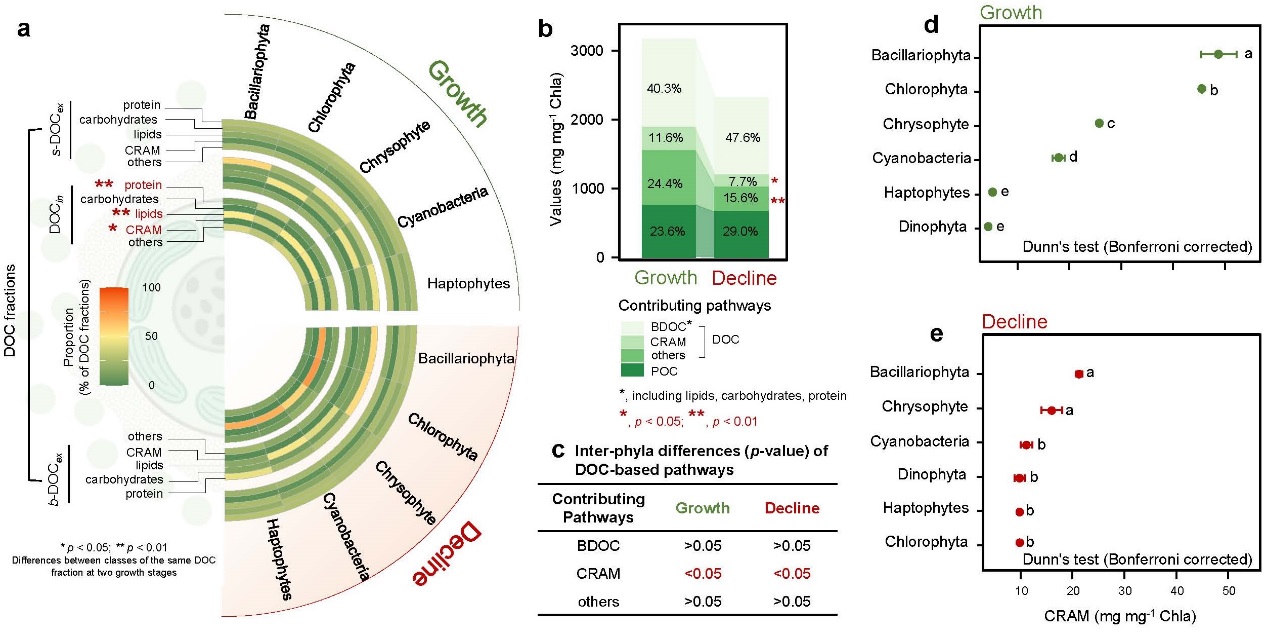

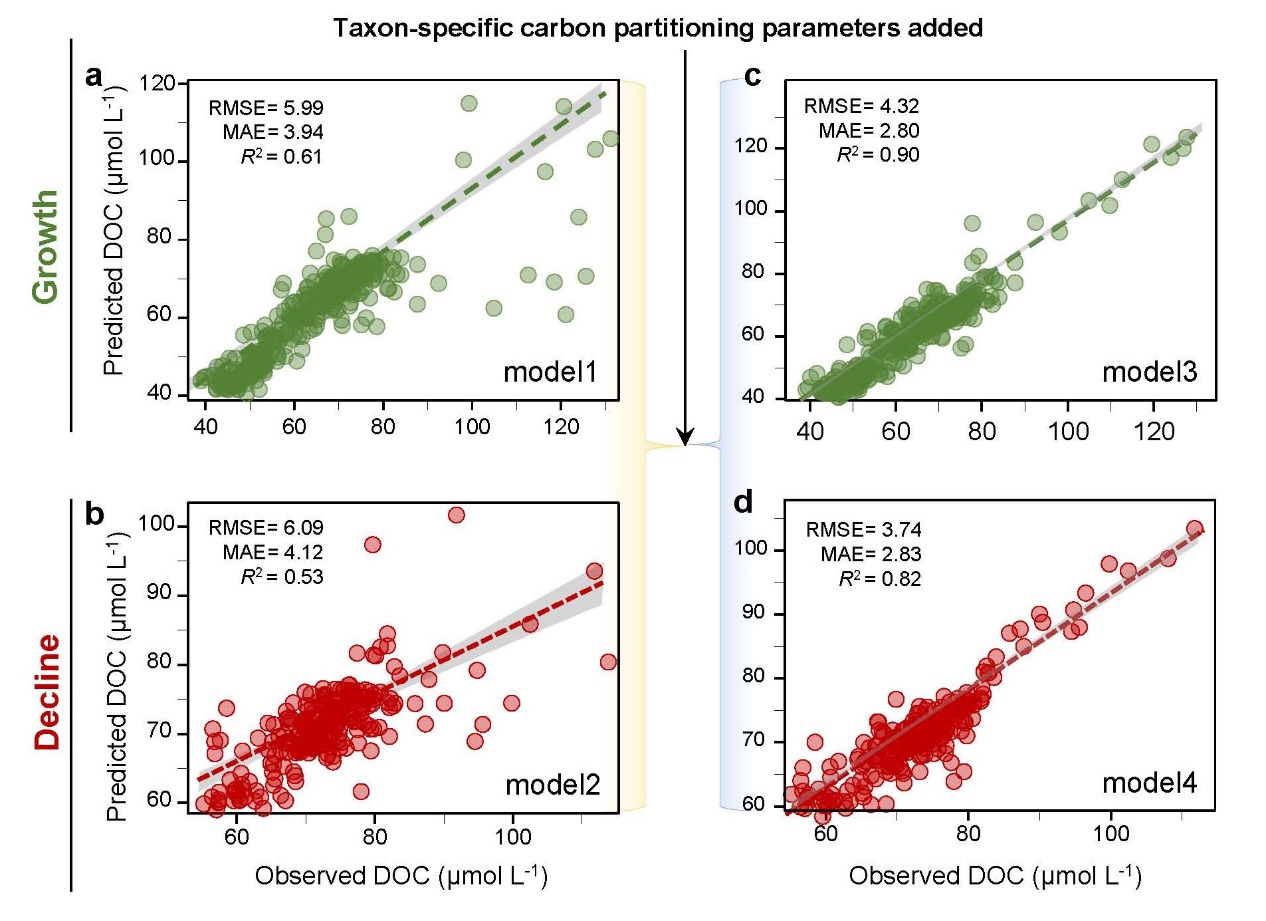

首先,他们利用超高分辨率质谱技术(FT-ICR MS),系统地量化了六个典型藻门(蓝藻门、绿藻门、硅藻门、金藻门、甲藻门和定鞭藻门)类群在生长期与衰亡期下,不同碳馏分(胞内DOC,胞外结合态DOC及胞外溶解态DOC)中BDOC及RDOC的相对占比(图1a和b)。结果发现,在所有的实验藻株中,定义为难以被分解的RDOC都占其总有机碳的10%以上(图2)。这一结果突破了传统对藻源碳多以活性碳为主的认知,也强化了藻类可直接释放RDOC这一现象的普适性。紧接着,在获得这些类群特异的碳分配参数后,本研究进一步结合卫星反演的类群分辨叶绿素浓度数据,构建了机器学习模型,用于预测海洋表层DOC浓度(图1c)。结果显示,引入类群特异的碳分配参数后,模型的预测精度显著提高(生长期和衰退期的R2分别达0.92和0.80,图3a和b),远超未考虑此类信息的模型(R2仅为0.69和0.46,图3c和d)。最后,基于这一优化模型,本研究生成了全球尺度的海洋DOC数据集(图1d),不仅发现海洋表层DOC库的物种贡献度,其中硅藻门对该DOC库的变化贡献最大,解释了高达63.8%的变异;更揭示了不同生长季下藻源DOC的差异性,生长期产生的顽固型DOC显著高于衰退期。这些现象意味着未来浮游植物暴发持续时间及气候驱动的群落结构变化,将深刻影响着海洋DOC动态与碳循环过程。

图2. 六个典型藻门(蓝藻门、绿藻门、硅藻门、金藻门、甲藻门和定鞭藻门)类群在生长期与衰亡期下,不同碳馏分(胞内DOC,胞外结合态DOC及胞外溶解态DOC)中不同碳组分的相对占比

图3. 引入类群特异的碳分配参数前后的模型预测精度

该研究为理解和预测全球碳循环提供了新的视角和工具,也为评估气候变化背景下海洋碳汇功能的变化提供了关键科学依据。相关研究成果以“The role of phytoplankton in structuring global oceanic dissolved organic carbon pools”为题近期发表于综合性期刊Nature Communications(《自然-通讯》)上。中国科学院华南植物园卢哲副研究员为第一作者,王法明研究员为通讯作者。此外,厦门大学焦念志院士,中国科学院水生生物研究所宋立荣研究员,香港科技大学刘红斌教授等参与了研究。该研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、广东省自然科学基金和中国科学院稳定支持基础研究领域青年团队计划等项目及国家水生生物种质资源库的支持。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-63105-x

附件下载: