海洋沉积物是地球上最大的碳储库。海底的有机质之所以能长期保存,主要得益于几种“碳泵”机制,如微生物碳泵、矿物泵等。在沉积物埋藏的过程中,活性强的小分子底物会慢慢消失,同时会生成一些结构复杂、难以识别的大分子物质,这些物质被长久埋藏在深层沉积物中。因此,长期以来人们认为海洋次表层沉积物是作为惰性碳库而存在的。但研究发现,在海底深处仍然存在丰富的微生物群落,这一发现挑战了人们的传统认识。这说明,在沉积物埋藏过程中,有机质并不是完全“沉睡”,而是在持续缓慢地被微生物利用,但仍不清楚这些微生物如何以此生存。在一项2020年发表的研究中(Heuer等,《Science》),本文的合作者Verena Heuer博士分析了地下约1.2公里深处的地热沉积层的生物地球化学特征,找到了影响微生物生长的关键因素。但关于这些生物的谜团仍未解开——它们赖以生存的能量从哪里来?升温扮演着怎样的角色?实际上,全球近一半海洋次表层沉积物的温度超过40°C,支持微生物生存在这样一个“沉睡”着的碳库。这项新研究就是要认识这些微生物的"食物"究竟是怎么来的。

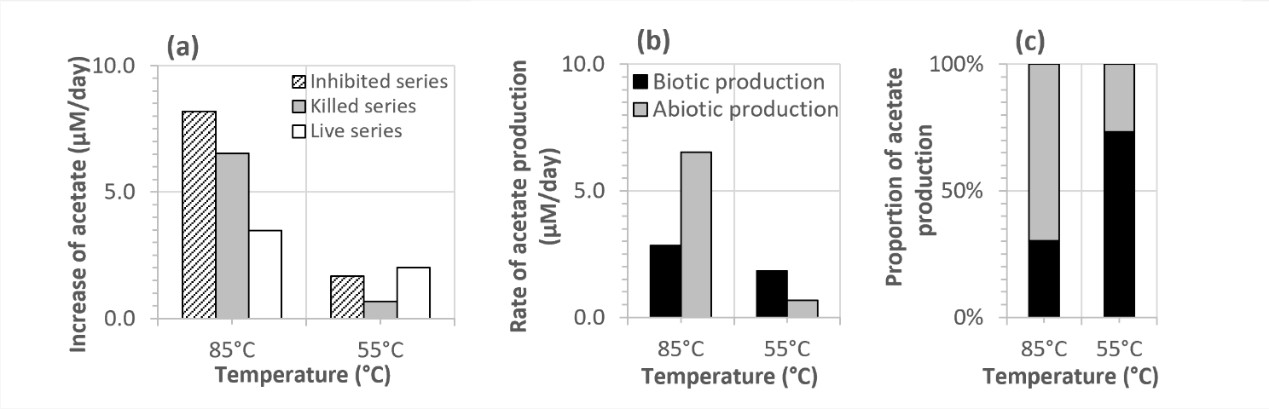

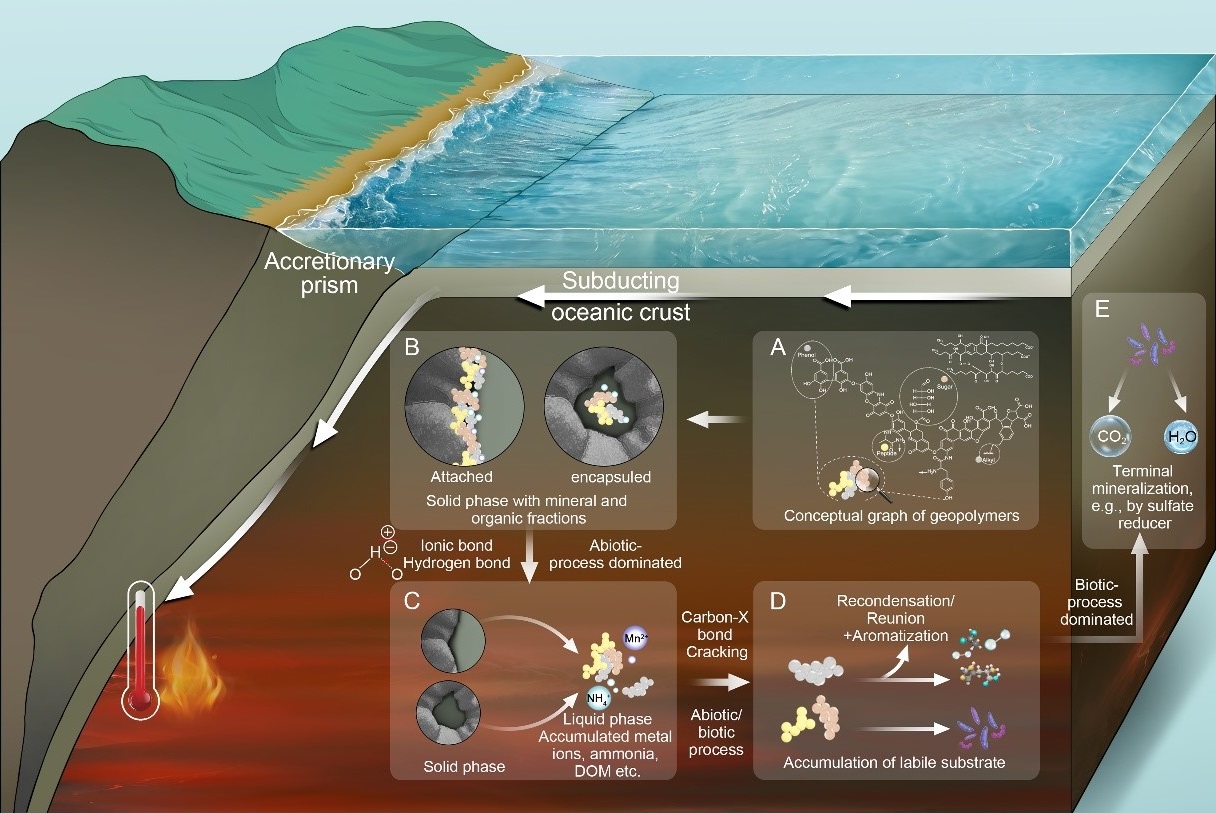

基于国际大洋钻探计划,我们使用了来自Shikoku海盆的深层沉积物(沉积物剖面深度160米),沉积物年龄约780万年。结果表明,深部地球环境中的碳循环过程不同于地表,尤其是在温度超过35°C时表现出矿物碳泵机制的“反转”,超过55°C时则类似于微生物碳泵的“反转”。当温度升高至85°C时,这些过程显著加速,并伴随着一个“再加工”的难降解碳库的形成。有趣的是,在55°C时,微生物经历了一个有机质矿化的“瓶颈期”,在这个温度区间,水解过程明显收到抑制,使得生物发酵过程贡献减小,而非生物过程所贡献的可利用有机碳仍然有限,而当温度上升至85°C,非生物过程的贡献增大,生物降解链条趋于断裂,非生物水解作用及中间产物(乙酸、氢气等)的生成(图1),减小了嗜热微生物群体对深部生物圈微生物之间共生关系的依赖,重构了厌氧环境中普遍存在的、基于有机质降解的微生物共生关系,促进了矿化终步骤的进行。根据估算,这部分碳的活化所产生的生物可以利用碳比例可超过总有机碳的0.25%(包括非生物释放、生物代谢及已代谢矿化过程的总和)。尽管这一比例看似微小,但考虑到次表层沉积物中的有机碳总量高达15000000Gt(相比之下,全球海水的总碳量仅39000 Gt),因升温过程而转变为可利用的有机碳量依然非常可观。如此巨大的碳源,足以支持深部生态系统中繁多的生命活动,这也解释了深海沉积环境中深部生物圈的存在。这部分由生物和非生物过程耦合(图2)而引发的碳流动对全球碳循环具有重要意义,将促使人们重新思考地球深层环境中碳的转化路径和贡献。

该研究不仅提出了微生物碳泵和矿物泵在海洋深层沉积物中的反向运行机制,也为表层海水的碳储存机制提供新的反向视角。相关研究成果以“Moderate heating renders 7.8 million-year-old sedimentary organic matter bioavailable”为题发表在综合类期刊Science Advances上。中国科学院华南植物园可持续生态学团队甘淑钗副研究员为论文的一作兼通讯作者,王法明研究员共同参与并指导研究,合作单位包括不来梅大学、哈佛大学等。该研究获得国家自然科学基金、德国研究联合会、国家重点研发计划、广东省应用植物学重点实验、国际大科学计划ONCE海洋负碳排放等项目及哈佛大学的资助。论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adw8638

图1. 中间代谢物之一乙酸生成和代谢路径的量化

图2. 深部碳库在加热作用下的非生物与生物耦合分解模型示意图。

附件下载: