稀土元素有“工业维生素”之美誉,是人工智能、新能源、国防等重点领域不可或缺的核心战略资源。然而,传统的开采工艺不仅造成严重的环境破坏等问题,还受到资源稀缺等因素制约,使稀土成为全球供应链中风险最高的战略性资源之一。在此背景下,实现稀土资源的绿色可持续开发已成为当前国际学术界和产业界共同关注的重要研究方向。

植物采矿技术(Phytomining)作为一种新兴的绿色稀土获取方式,通过种植超积累植物,将土壤中的稀土富集到植物地上部,不仅有望回收稀土,还能共同实现尾矿生态修复,被视为一种更清洁可持续的开采途径。

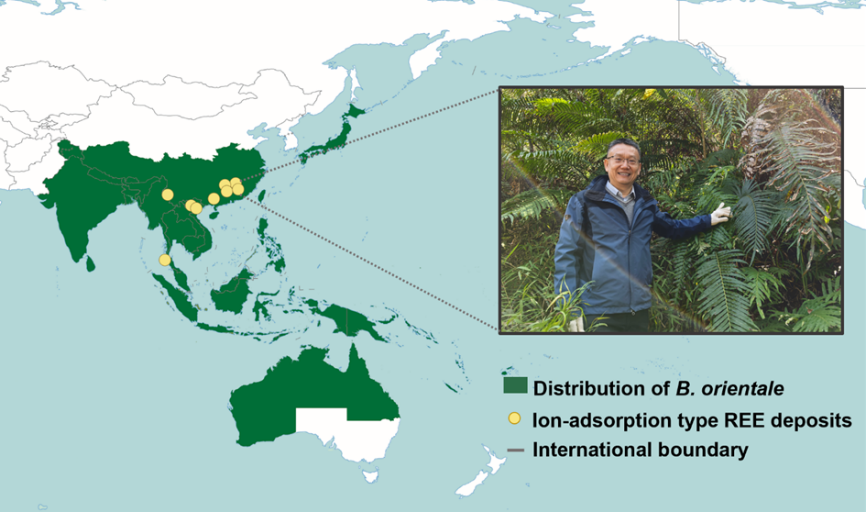

为探索超积累植物对稀土元素的富集机制,中国科学院广州地球化学研究所博士生何柳青在导师朱建喜研究员的指导下,与美国弗吉尼亚理工大学荣誉教授Michael Hochella合作,共同开展了相应的研究工作。经过前期调查与分析,团队将研究目光聚焦于一种名为“乌毛蕨”(Blechnum orientale)的蕨类植物上。乌毛蕨不仅为华南地区风化壳型稀土矿区的优势植物,还是稀土元素的超积累植物。它能够将稀土超积累到叶片中,并继承稀土矿土壤中富轻稀土的特征。

图1 稀土超积累植物分布与筛选(研究团队供图).

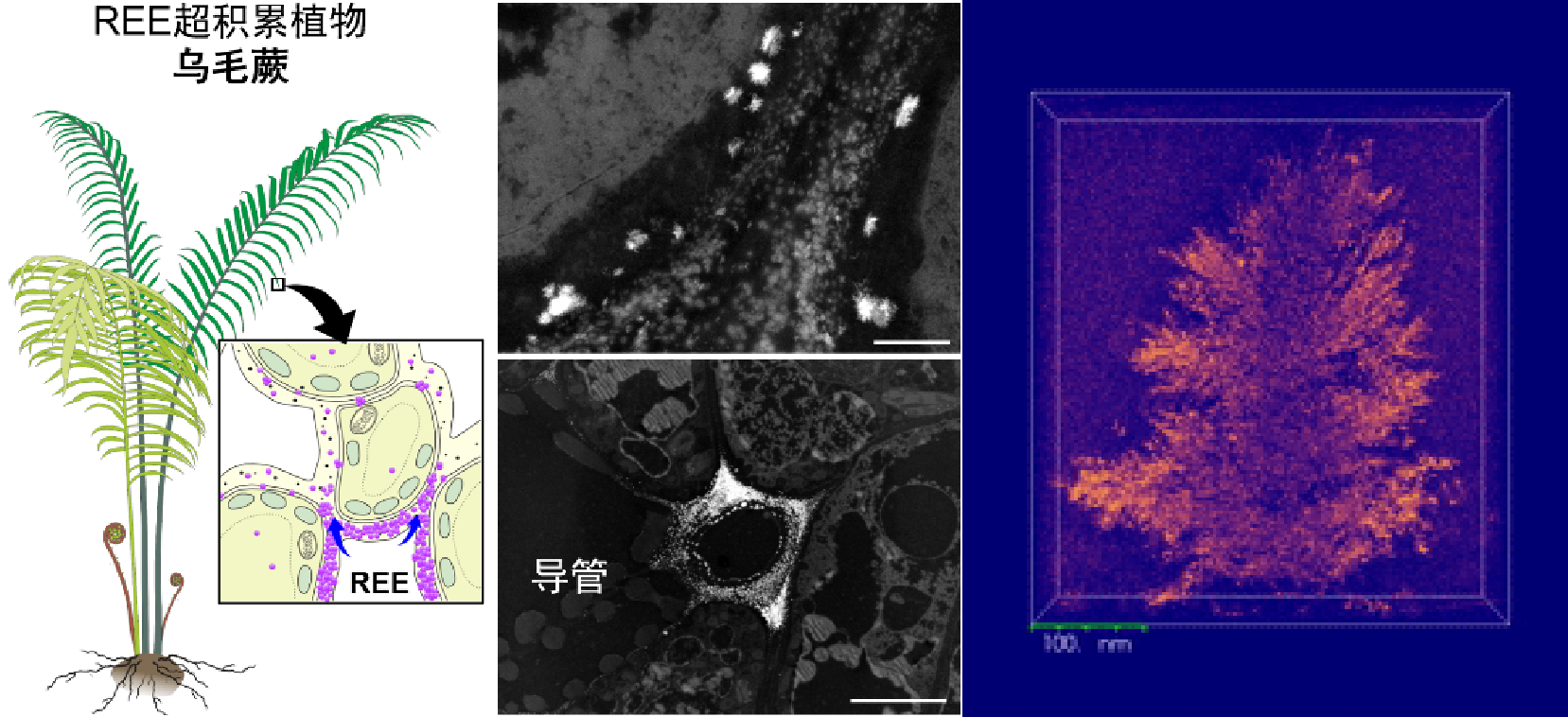

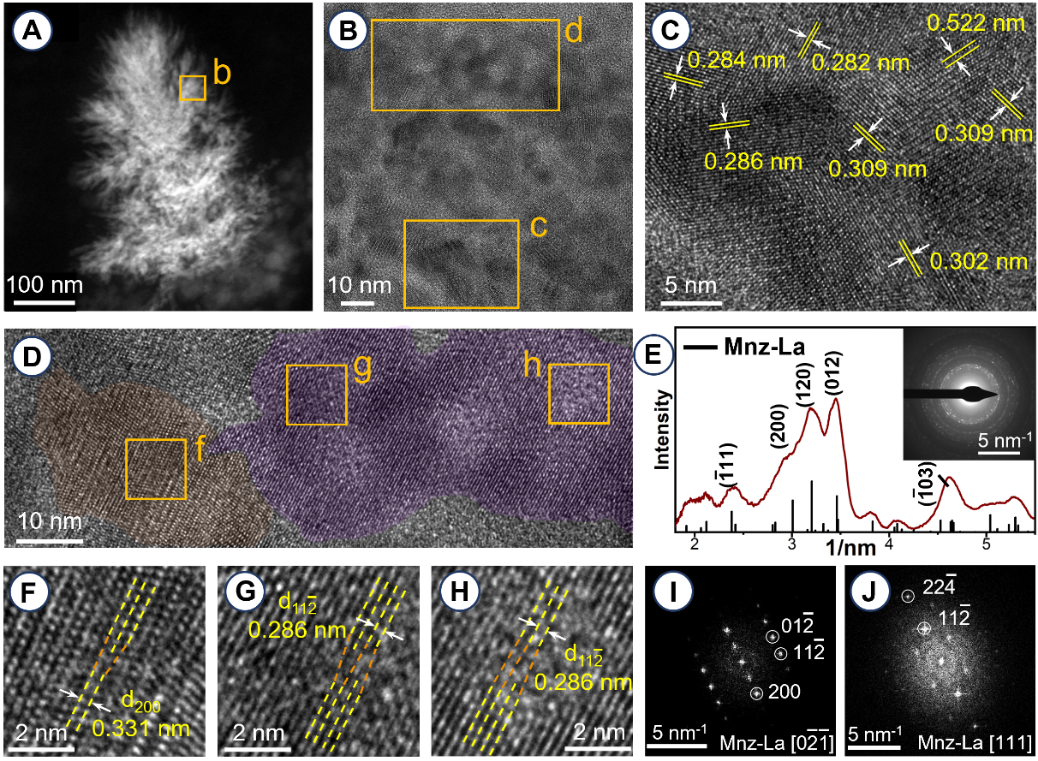

团队通过微区X射线荧光光谱和扫描电镜分析,成功定位了乌毛蕨体内稀土富集的位置——叶脉维管束、栅栏组织及表皮层。利用高分辨透射电子显微镜和电子能量损失谱,结合电子显微三维重构技术,团队进一步揭示了其植物体内稀土的微观赋存形态:稀土主要以磷酸盐矿物形式沉积并矿化在细胞外区域,形成纳米级的多晶镧独居石(monazite-(La))颗粒聚集体,其晶体形态是类似小灌木的枝晶,反映了一种非平衡态环境下的结晶产物。这一发现表明,乌毛蕨不仅具有从表土中超强富集稀土的能力,还能诱导稀土在植物体特定部位内矿化为化学性质更稳定的磷酸盐稀土矿物。这一过程实际上是植物的自我保护机制,类似于将潜在毒性的稀土离子“封装”在矿物结构中,从而实现钝化与解毒。

尽管人们已知微生物和动物能在生物体内“造矿”,例如趋磁细菌合成的纳米磁铁矿,贝壳及珊瑚沉积形成的方解石和文石,动物牙齿和骨骼中矿化的磷灰石等。但植物界的“矿物制造能力”在此前一直被低估。已知的植物矿物仅有少数几种,如方解石和草酸钙石等钙质晶体以及植硅体。本研究首次在乌毛蕨中发现稀土纳米矿物结晶矿化现象,不仅刷新了我们对植物矿物形成的认知,还为植物对重金属积累过程中的富集和解毒机制研究提供了新的方向,也为近千种已知超富集植物的研究开辟了新方向。

工业上常见的独居石通常在岩浆或热液过程中形成,且常伴生放射性铀、钍等元素,具有开采处理的复杂性。而乌毛蕨在常温常压下形成的“生物独居石”纯净且无放射性,展现出良好的绿色提取潜力。因此,本研究不仅为理解超积累植物的生物矿化机制提供新窗口,也为未来稀土的可持续开发提供了新思路:即通过种植乌毛蕨等超积累植物,能够在修复稀土尾矿区生态环境的同时,从植物中回收高价值稀土,实现“边修复、边回收”的绿色循环开采模式。

图2 稀土元素在乌毛蕨组织内经生物矿化作用形成镧独居石(monazite-(La))纳米多晶聚集体;电子三维重构技术显示了粒径为几百纳米的枝状晶颗粒形貌

图3 稀土纳米颗粒的生物矿化特征;(A)稀土纳米颗粒HAADF-STEM图;(B-D)纳米颗粒内部高分辨图;(E)稀土纳米颗粒的选区电子衍射表征,Mnz-(La)为monazite-(La);(F-H)独居石纳米晶体定向附着高分辨图;(I-J)独居石纳米晶体FFT图

该研究得到了国家自然科学基金,中国科学院战略重点研究计划等项目的联合资助。相关成果在国际学术期刊《Environmental Science & Technology》并以补充封面文章形式发表。

图4 期刊补充封面

论文信息: Liuqing He (何柳青),Haiyang Xian (鲜海洋),Yiping Yang (杨宜坪),Jielong Cao (曹杰龙),Hongmei Yang (杨红梅),Jieyang Xie (谢捷洋),Jiaxin Xi (席佳鑫),Yixuan Yang (杨奕煊),Shan Li (李珊),Runliang Zhu (朱润良),Xiaoliang Liang (梁晓亮),Hongping He (何宏平),Michael F. Hochella Jr.*,Jianxi Zhu* (朱建喜). Discovery and Implications of a Nanoscale Rare Earth Mineral in a Hyperaccumulator Plant. Environmental Science & Technology,2025. DOI: 10.1021/acs.est.5c09617.

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.est.5c09617

附件下载: