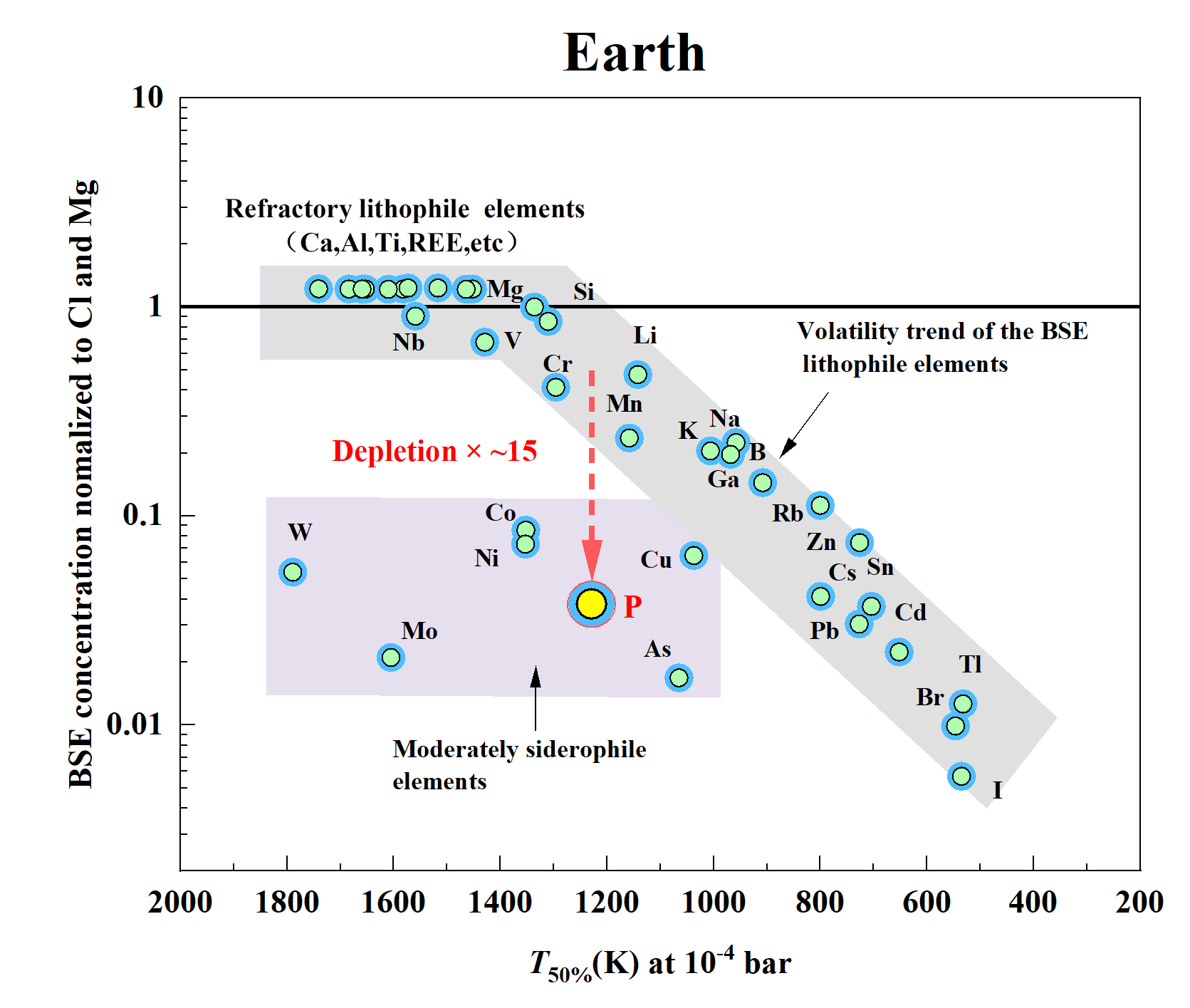

磷是DNA与RNA的必需组分,其地球化学行为对行星分异和生命演化研究具有重要指示意义。作为典型的中等亲铁元素,磷的金属/硅酸盐分配系数对压力(P)和温度(T)极为敏感,是限定早期岩浆洋热力学条件的关键参数。现有研究表明:硅酸盐地球(BSE)的磷丰度出现明显亏损(图1),其亏损机制被认为与核幔分异有关,即在核幔分异过程中,磷在高压下的亲铁性导致大量的磷进入地核。然而,在核幔分异所对应的高压条件下,磷的分配行为至今仍未厘清。并且现有低压(<20 GPa)实验数据显示,磷的拟合结果呈现多种价态。这种价态分歧外推至高压区间,显著放大了分配系数的不确定性。

图1:以CI球粒陨石为基准,经Mg归一化的硅酸盐地球元素丰度随50%冷凝温度的变化。

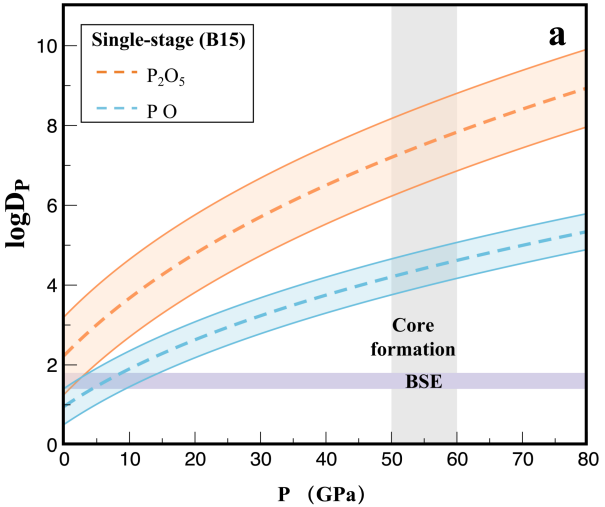

图2:前人实验及本研究不同价态磷在金属和硅酸体系中的分配系数。

针对上述问题,中国科学院广州地球化学研究所博士研究生管世东在导师王煜研究员和杜治学研究员的指导下,联合美国普林斯顿大学邓杰团队,采用第一性原理分子动力学方法,系统考察了10–135 GPa、3000–5000 K条件下三种价态(+5、+2、0价)磷的分配特征。结果表明,各价态分配系数均随压力出现展现明显升高趋势(图2)。在高压端元,磷的分配系数极高——这意味着早期增生阶段进入地球的磷,几乎尽数被地核“吸走”,从而为核幔分异导致BSE磷亏损提供了直接证据。

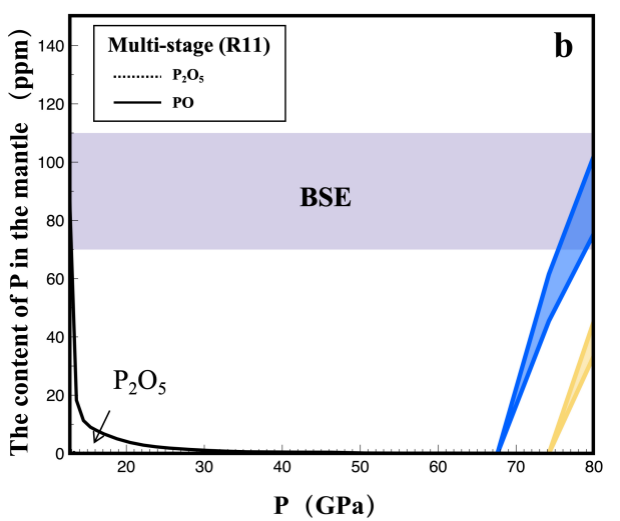

图3:(a)单阶段及(b)多阶段增生模型

结合早期地球增生模型,传统单阶段模型假设地球仅经历一次核幔分异。模拟表明,在该模型对应的核幔分异压力(图3a灰色区)下,磷的分配系数过高,与BSE观测值(紫色区)不符。为达到现阶段BSE中磷的观测值,必须考虑多阶段增生模型,并引入末期大撞击的化学不平衡机制:地球经历多次核幔分异,而最后数次巨型撞击因规模大、混合时间短,其金属核无法与周围地幔充分平衡,直接并入原始地核。进一步研究表明,若末期撞击体已分异,则需至少两次完全不平衡事件(图3b);若撞击体保持未分异,则单次约6 %地球质量的碳质球粒陨石(CC)胚胎撞击即可满足BSE磷观测约束。本研究首次将多价态磷的高压分配行为量化,为非平衡增生模型提供了关键证据。

该成果于近日发表在国际地学期刊《Geochimica et Cosmochimica Acta》上,本研究得到国家自然科学基金、中国科学院战略性先导科技专项以及广东省自然科学基金的资助。

论文信息:Guan,SD (管世东),Luo,HY (罗海洋),Du,ZX (杜治学),Deng,J (邓杰),Wang,Y* (王煜),2025. Ab initio simulations on metal-silicate partitioning of phosphorus during Earth’s core formation,Geochimica et Cosmochimica Acta 411,39-49,https://doi.org/10.1016/j.gca.2025.11.017.

附件下载: