-

华南植物园助力三种濒危报春苣苔成功回归原生境

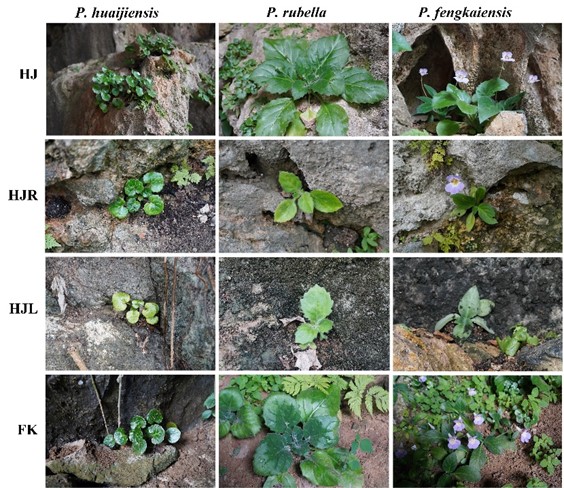

喀斯特洞穴是生物多样性和特有性的热点区域,受人为活动和气候变化的影响,许多洞穴植物面临着极高的灭绝风险。如何在原生洞穴就地保护这些特有植物的同时,寻找其它可能的替代栖息地,成为当前洞穴植物保护亟待解决的问题。报春苣苔属(Primulina)植物是我国南方喀斯特地区最具代表性的植物类群,由于喀斯特的“孤岛”性质,大多数报春苣苔属植物都是分布范围极为狭窄的特有种,通常仅限于喀斯特地区特定的微生境中,许多物种的生存受到了严重的威胁,亟需抢救保护。怀集报春苣苔(P. huaijiensis)、红花报春苣苔(P. rubella)和封开报春苣苔(P. fengkaiensis)是喀斯特洞穴典型濒危种。其中,怀集报春苣苔野生个体数量仅剩3株,被评估为极危(CR);红花报春苣苔已经野外灭绝(EW);封开报春苣苔现存种群约500株,被评估为易危(VU)。为了复壮怀集报春苣苔种群、重建红花报春苣苔种群、探索喀斯特洞穴植物多样性保护策略,中国科学院华南植物园引种保育团队对三种报春苣苔属植物进行了跨洞穴和同一洞穴不同微生境的交互移植-重植试验(recoprocal transplant experiments)。通过持续监测回归种群的生长状况,并对其存活率、表型、光合效率、抗氧化酶活性等指标进行综合分析,发现将三种报春苣苔移植至气候条件相似的异质洞穴“弱光区”种植,其生长表现较好;光照强度、相对湿度以及土壤养分是影响它们生长的核心限制因子。该研究为岩溶洞穴区域植物多样性保护提供了新路径:在优先原生洞穴就地保护的同时,可选择生境相似的喀斯特洞穴作为迁移或回归的栖息地,构建天然种质资源库。相关研究结果以“Experimental translocation of Primulina species provides insights into the conservation of threatened karst cave plants”为题,于近期发表在生物多样性保护领域专业期刊Global Ecology and Conservation(《全球生态与保护》)上。华南植物园李梦灵为论文第一作者,刘慧和宁祖林为论文共同通讯作者,刘蓉、李冬梅、董书鹏参与了相关工作。该研究得到广东省重点领域研发计划项目和广东省科技计划项目资助的支持。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.gecco.2025.e03531图1. 三种报春苣苔属植物移植后的生长情况图2. 三种报春苣苔属植物在四个回归地点的叶绿素荧光参数图3. 报春苣苔属植物对不同喀斯特洞穴及洞穴微生境的适应性

2025-04-08

-

广州健康院在精准构建2,3-二烷基吲哚领域取得新进展

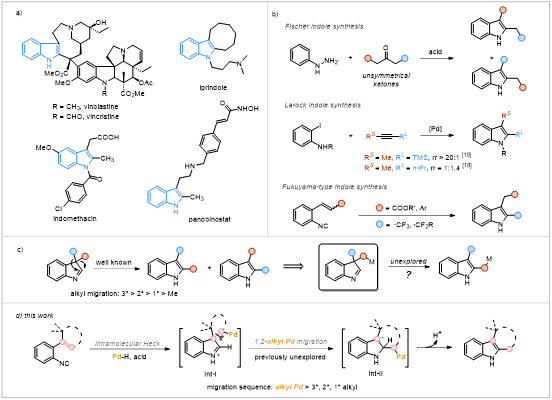

近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院朱强/罗爽团队开发了一种新型的2,3-二烷基吲哚区域选择性合成方法。相关研究以“Regiospecific 2,3-Dialkylindole Synthesis Enabled by Alkylpalladium 1,2-Migration to in Situ Formed Aldimine”为题发表在《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed. 2025, e202501582.)上。该研究通过巧妙设计芳基乙烯取代异腈作为起始原料,在Pd-H催化体系下实现了精准的2,3-二烷基吲哚构建。近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院朱强/罗爽团队开发了一种新型的2,3-二烷基吲哚区域选择性合成方法。相关研究以“Regiospecific 2,3-Dialkylindole Synthesis Enabled by Alkylpalladium 1,2-Migration to in Situ Formed Aldimine”为题发表在《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed. 2025,e202501582.)上。该研究通过巧妙设计芳基乙烯取代异腈作为起始原料,在Pd-H催化体系下实现了精准的2,3-二烷基吲哚构建。2,3-二烷基吲哚广泛存在于各类天然产物及生物活性药物分子当中。然而,在众多的吲哚合成方法中,相较于芳基取代的吲哚,区域选择性合成2,3-二烷基吲哚则要困难得多。例如,经典的Fisher吲哚合成在使用非对称的酮作为底物时,常面临区域选择性的问题,导致产物难以分离。Larock吲哚合成虽然在一定程度上解决了区域选择性的问题,但仅限于炔烃两端的取代基位阻差异较大的情况下,并会使位阻较大的取代基保持在吲哚的C-2位。Fukuyama-type吲哚合成由自由基启动,可区域选择性构建2,3-二烷基吲哚,但自由基前体的种类往往较为局限。因此开发新型的2,3-二烷基吲哚的区域选择性合成方法仍然十分迫切。针对这一挑战,朱强/罗爽团队提出了一种全新的催化策略:利用Pd-H催化剂,通过异腈与烯烃的顺序插入形成烷基钯中间体INT-1,并在富电子双膦配体的作用下促使亚烷基钯发生1,2-迁移,最终经过质子解离和去质子化形成相应的2,3-二烷基吲哚。该方法优势显著,具有高区域选择性,仅生成目标产物,未见其它区域异构体;具有优异的底物适应性,适用于多种链状和环状烯基取代芳基异腈;具有良好的产率,收率达到20-98%,克级制备时仍保持75%的高收率;具有广泛的应用潜力,可实现色氨酸类似物、13C标记吲哚及烷基环化吲哚的高效合成。通过同位素标记实验和密度泛函理论(DFT)计算,深入阐明了该反应的机制,首次揭示了烷基钯物种发生1,2迁移的独特过程。这一发现不仅丰富了过渡金属催化的反应模式认知,更为吲哚类化合物的后续修饰与应用提供了强有力的技术支撑。广州健康院朱强研究员和罗爽研究员为该论文的共同通讯作者,2022级博士研究生程思迪为第一作者。该项目得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、广东省基础与应用基础研究基金以及广州市科技计划项目等项目的支持。论文链接图1 构建2,3-二烷基吲哚的主要策略

2025-04-08

-

南海海洋所 | 红树林真菌来源骨架新颖的杂源甾体和苯并呋喃类抗生素获新进展

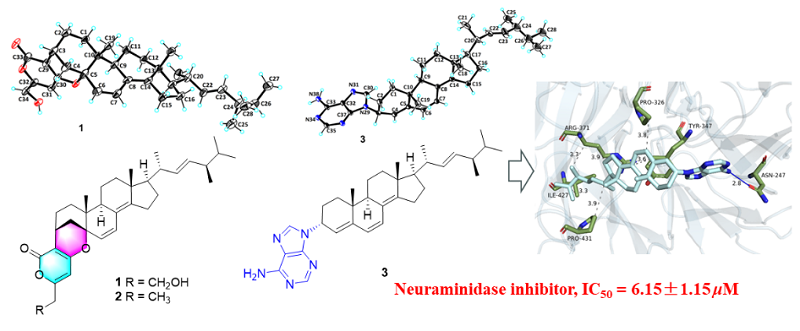

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋生物资源与生态重点实验室(LMB)研究员刘永宏团队在红树林真菌来源次级代谢产物取得重要进展,相关成果发表于Organic Letter(有机化学通讯)和Organic Chemistry Frontiers(有机化学前沿,封面文章)。两篇论文分别报道了来源于一株红树林包围漆斑菌中的杂源甾体新骨架和苯并呋喃类抗生素。红树林生态系统处于具有高盐、低氧、强紫外辐射和频繁的潮汐特点的海陆潮间带。来源于红树林真菌的次级代谢产物的化学结构新颖,生物活性显著,是先导化合物的重要来源。刘永宏研究团队从湛江红树林底泥中获得一株真菌Striaticonidium cinctum SCSIO 41432。使用真菌2号和PDB培养基对该菌株进行培养发酵,分别获得了杂源甾体新骨架和苯并呋喃类抗生素。研究团队从S. cinctum SCSIO 41432中发现了三个结构新颖的杂源甾体化合物,striasteroids A‒C。通过波谱学分析、X-射线单晶衍射和ECD计算确定了striasteroids的立体结构。Striasteroids A和B是形成了氧杂双环[3.3.1]壬烷桥的具有6/6/6/6/6/5-六环新骨架的聚酮杂源甾体。Striasteroid C是首次报道的腺嘌呤-甾体杂源化合物。Striasteroids A‒C对神经氨酸酶具有不同程度的抑制作用,其中striasteroid C的抑制活性最强,IC50 值为 6.15±1.15 μM。构效关系分析表明striasteroid C中C-3位连接的腺嘌呤基团和striasteroid A中CH2-34上的羟基显著增强了它们的神经氨酸酶抑制活性。该研究的杂源甾体为甾体先导化合物的有机合成提供了参考。以上内容发表在期刊Organic Letter上,中国科学院南海海洋研究所的博士后陈春梅和蔡健为论文第一作者,研究员刘永宏与研究员周雪峰为论文通讯作者。图1 菌株S. cinctum SCSIO 41432的真菌2号培养基发酵产物及酶抑制活性分析进一步优化发酵条件从红树林底泥来源真菌S. cinctum SCSIO 41432中获得27个结构新颖的苯并呋喃类化合物,涵盖从单体到五聚体的多种聚合形式。首次发现含亚磺酰基/醚桥的苯并呋喃多聚体,其中化合物di-stribenfurans A和B为非对称的C-C键连接的二聚体。抗菌活性实验中,特定类型的单体化合物相对于多聚体展现出更为显著的抗菌效果。其中,stribenfuran U对薯蓣炭疽病菌展现出最强的抗真菌活性,最小抑菌浓度(MIC)值达0.78 μg/mL。通过显微观察证实stribenfuran U可通过破坏菌丝细胞膜结构而产生抑菌作用。本研究不仅拓展了海洋天然产物的化学多样性,更揭示了苯并呋喃类化合物作为抗植物病原菌先导药物的巨大潜力,为开发绿色农用抗生素提供全新候选分子。以上内容以封面文章发表在期刊Organic Chemistry Frontiers上,中国科学院南海海洋研究所的博士后陈春梅和蔡健为论文第一作者,南方医科大学教授陶华明、中国科学院南海海洋研究所研究员刘永宏与研究员周雪峰为论文通讯作者。图2 菌株S. cinctum SCSIO 41432的PDB培养基发酵产物以上课题得到了国家重点研发项目、国家自然科学基金、广东省重点领域研究发展项目、博士后面上项目、国家资助博士后研究人员计划等资助。论文信息:Chen Chunmei#,Cai Jian#,Yang Chun,Chen Yi,Liu Manli,Fang Wei,Yang Bin,Tao Huaming*,Liu Yonghong*,Zhou Xuefeng*,From monomers to pentamers,diverse antimicrobial benzofuran polyketides from the marine-derived Striaticonidium cinctum,Organic Chemistry Frontiers,2025,12(6):1725−1732. https://doi.org/10.1039/D4QO02409EChen Chunmei#,Cai Jian#,Yang Chun,Tao Huaming,Tang Lan,Liu Yonghong*,Zhou Xuefeng*,Striasteroids A‒C,three hybrid steroids with neuraminidase inhibitory activities from a marine-derived Striaticonidium cinctum,Organic Letters,2025. https://doi.org/10.1021/acs.orglett.5c00901

2025-04-07

-

南海海洋所 | 孟加拉湾区域古植被和古季风研究取得新进展

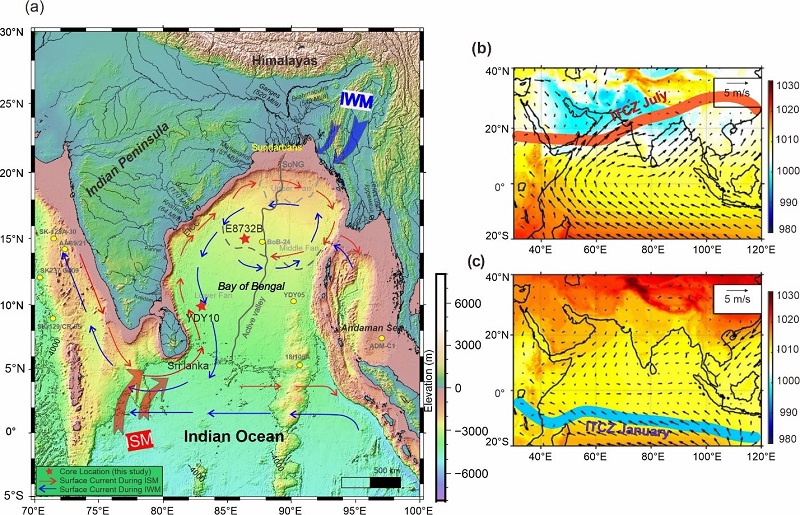

近日,中国科学院南海海洋研究所研究员罗传秀研究团队在孟加拉湾区域古植被与古季风研究取得重要进展。该团队利用在孟加拉扇区获取的沉积岩芯,通过沉积物年代测试、孢粉分析等方法,重建了末次冰期以来孟加拉湾地区高分辨率的孢粉记录和古植被演化,揭示了轨道尺度和千年尺度上印度季风的变化和响应机制,为科学预测全球变暖背景下印度季风未来变化提供珍贵的历史资料。 印度夏季风(ISM)是全球主要的天气和气候系统之一,可影响世界超四分之一人口的社会经济,认识印度夏季风在自然条件下的演化规律有着重要的现实意义。孟加拉扇区作为全球最大的海底扇区之一,其巨量的沉积物为研究印度季风地质历史演化提供了绝佳条件。海洋沉积物中的陆源孢粉是重要的古植被和古气候指标,能重建过去的海洋和陆地环境变化。以往研究由于不同季风指标(如石笋δ18O和上升流记录等)的多重影响因素,对晚第四纪不同时间尺度印度夏季风的变化仍存在争论。本项研究通过分析孟加拉湾两个沉积岩芯(中扇YDY10和上扇E87-32B)的高分辨率孢粉记录,重建了轨道尺度和千年尺度上区域植被动态和印度夏季风降水变化。结果表明:轨道尺度上,指示印度夏季风降水的常绿阔叶植物孢粉(如大戟科、栲属)受北半球夏季太阳辐射量(SSI)变化的驱动,早-中全新世的印度夏季风降水多于海洋同位素阶段(MIS3 )。在千年尺度上,常绿阔叶林孢粉在海因里希事件(H1)、新仙女木(YD)和8.2 千年冷干事件期间,呈现典型的低值特征,与减弱的北大西洋经向翻转环流(AMOC)变化一致。而上扇岩芯的常绿阔叶孢粉百分比从末次盛冰期至早-中全新世逐渐增加,表明印度夏季风降水和河流输入增强。该研究成果已发表在《第四纪科学评论》(Quaternary Science Reviews)期刊上,论文作者包括中国科学院南海海洋研究所博士生Ananna Rahman、研究员罗传秀、研究员向荣、副研究员万随、博士生Md Hafijur Rahaman Khan、中国科学院青海盐湖所研究员魏海成等。工作得到国家自然科学基金、中国科学院青海省盐湖地质与环境重点实验室奖励经费以及国家自然科学基金委共享航次的支持。图1 研究区域及岩芯位置(含季风环流与河流系统)图2 关键气候指标对比(如夏季太阳辐射 、大西洋经向翻转环流、孢粉百分比等)相关论文信息: Rahman A., Luo C.,Khan M. H.R.,Wan S., Yang Y.,Wei H.,Xiang R.,Zhang L.,Liu J., Su X., Huang Y.,2025. Evolution of Indian monsoon precipitation and vegetation dynamics in the Bay of Bengal region since the last glacial period. Quaternary Science Reviews 356,109314.文章链接:https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2025.109314

2025-04-05

-

亚热带生态所 | 中药超微粉调控产蛋后期蛋鸡机体健康研究取得新进展

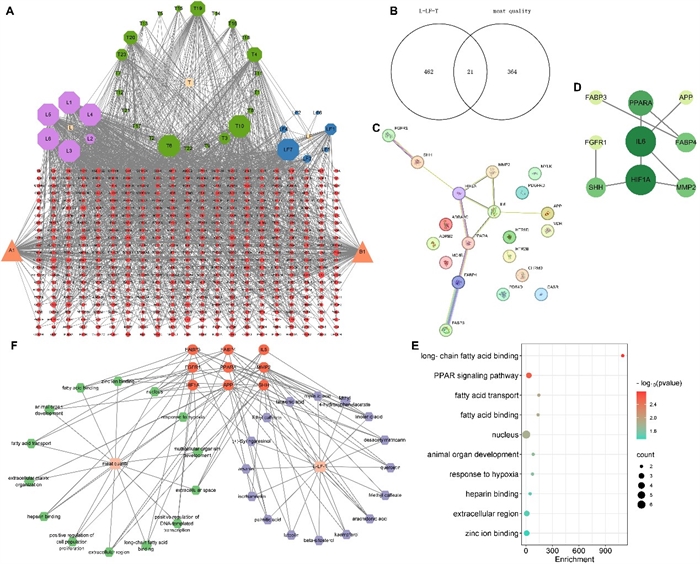

中国科学院亚热带农业生态研究所孔祥峰研究员团队,根据中医临床经验及“君臣佐使”组方理论,选用益母草(Leonuri herba,L)为君药,女贞子(Ligustri lucidi fructus,LF)和蒲公英(Taraxaci herba,T)为臣药,通过剂量配比制备中药超微粉;进一步探讨了中药单方及其复方超微粉对产蛋后期蛋鸡蛋品质和肉品质的影响,并从肠道屏障功能方面探讨其作用机制,旨在筛选出效果更佳的中药饲料添加剂配方用于产蛋后期蛋鸡的饲养。相关研究成果发表在Poultry Science(2025)、Veterinary Quarterly(2024)、Frontiers in Microbiology(2023)等国际重要学术期刊上。鸡蛋中含有人体所需的多种必需氨基酸,被誉为“天然营养库”;淘汰蛋鸡的鸡肉也是优质蛋白质的主要来源。然后,蛋鸡进入产蛋后期常面临鸡蛋和鸡肉营养价值下降、肠道功能衰退等问题。在当前饲料禁抗、养殖减抗大背景下,急需研发新型、绿色饲料添加剂。中药具有补益肝肾、活血调经等功效,可通过调节机体的代谢稳态、缓解氧化应激、改善肠道健康等途径延缓机体功能的衰退,作为饲料添加剂展现出独特优势和广阔应用前景。通过超微粉碎技术制备的中药超微粉,其粒径可达微米级,不仅能高效释放其中胡黄酮类、皂苷类等生物活性物质,还可减少中药的添加量、降低添加成本。目前,中药超微粉(CHUP)对产蛋后期蛋鸡的影响仍有待研究。中国科学院亚热带农业生态研究所孔祥峰研究员团队,根据中医临床经验及“君臣佐使”组方理论,选用益母草(Leonuri herba,L)为君药,女贞子(Ligustri lucidi fructus,LF)和蒲公英(Taraxaci herba,T)为臣药,通过剂量配比制备中药超微粉;进一步探讨了中药单方及其复方超微粉对产蛋后期蛋鸡蛋品质和肉品质的影响,并从肠道屏障功能方面探讨其作用机制,旨在筛选出效果更佳的中药饲料添加剂配方用于产蛋后期蛋鸡的饲养。相关研究成果发表在Poultry Science(2025)、Veterinary Quarterly(2024)、Frontiers in Microbiology(2023)等国际重要学术期刊上。研究结果表明:1)鸡蛋的营养价值与品质:复方中药超微粉可显著提高蛋壳强度、增加蛋黄不饱和脂肪酸含量和血浆雌二醇水平,降低蛋黄总胆固醇含量、动脉粥样硬化指数及血栓形成指数,为功能性鸡蛋开发提供了技术支撑。2)鸡肉的营养价值:益母草+女贞子和益母草+女贞子+蒲公英超微粉显著增加了胸肌不饱和脂肪酸和必需氨基酸含量;网络药理学和分子对接分析发现,CHUP主要通过调控PPAR等信号通路影响肉品质。3)蛋鸡肠道屏障功能:益母草+女贞子和益母草+女贞子+蒲公英超微粉可显著提高蛋鸡空肠绒毛高度/隐窝深度比值(VCR);益母草超微粉可上调空肠claudin-1表达,增加空肠中与短链脂肪酸产生相关的潜在有益菌(如Blautia菌属)的丰度,差异菌显著富集在四环素生物合成、丁苷/新霉素生物合成和D-精氨酸/D-鸟氨酸代谢等通路。Spearman相关性分析发现,空肠微生物群丰度与蛋鸡空肠形态及物理屏障功能间的潜在关联,即VCR与葡萄球菌属、莫拉菌科、绿弯菌门、GN04菌门和SBR1093呈显著正相关,Claudin-1基因表达与丹丝菌科、梭菌科、动球菌科和WS6菌属的相对丰度呈显著正相关。总之,中药超微粉,特别是中药复方(如益母草+女贞子+蒲公英)超微粉,可显著提高产蛋后期蛋鸡的蛋品质、蛋黄和胸肌中不饱和脂肪酸含量,这可能与空肠物理屏障改善及有益菌丰度增加有关。上述研究将有助于推动中药饲料添加剂在产蛋后期蛋鸡养殖中的应用,为中药的有效利用和高营养价值蛋鸡产品开发提供依据。该研究得到了阜阳师范大学承接阜阳市科技专项经费市校合作项目和湖南省科技领军人才项目的联合资助。论文链接:1 2 3蛋品质、血浆生殖激素与蛋黄脂肪酸含量的相关性分析 中药超微粉与肉品质的网络药理学分析 空肠微生物与空肠形态、物理屏障相关基因表达的相关性分析

2025-04-02

-

华南植物园在广东石灰岩地区发现新物种——南岭报春苣苔

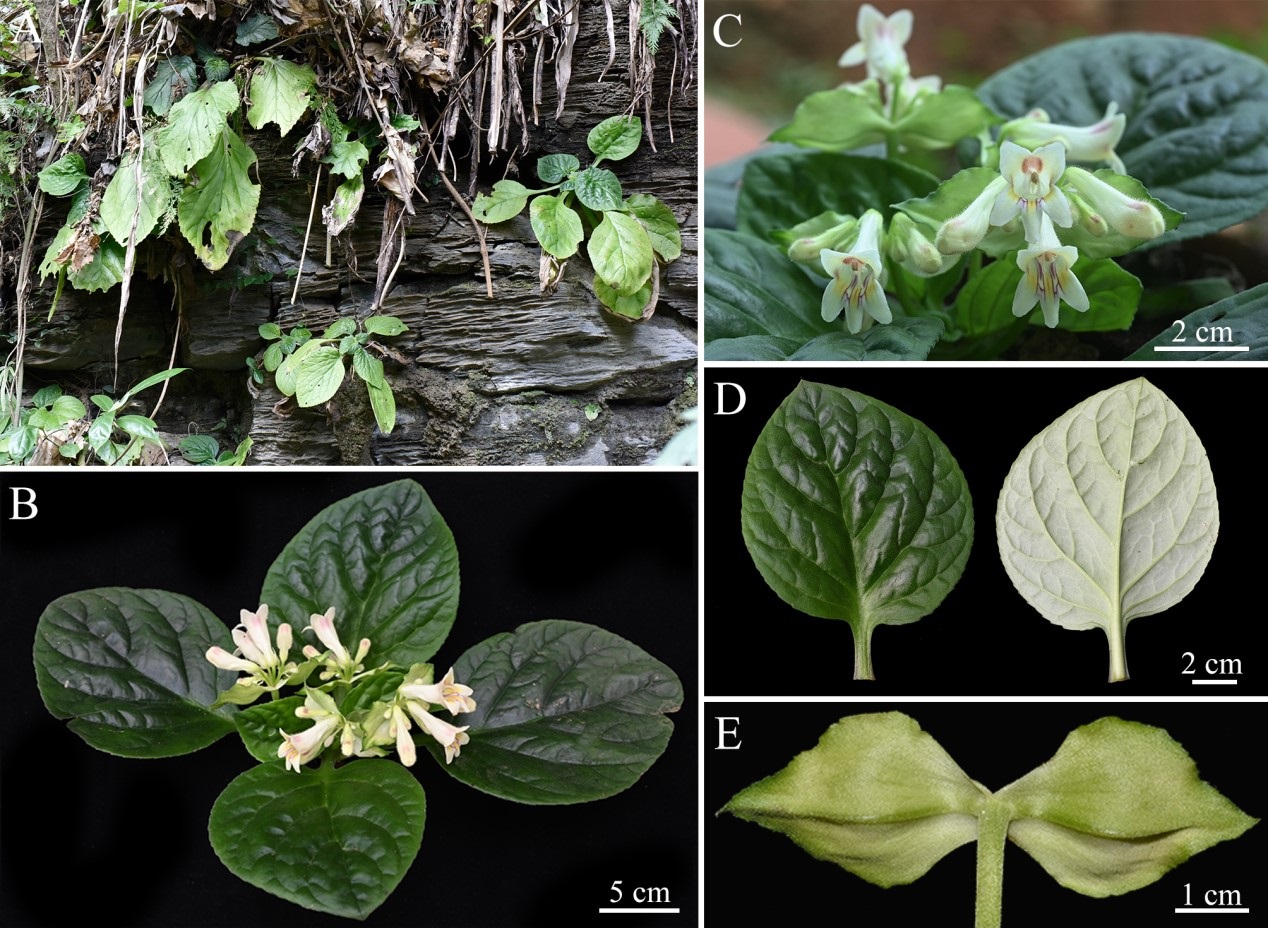

中国科学院华南植物园科研团队在粤北石灰岩地区发现并命名了一种苦苣苔科植物新种——南岭报春苣苔(Primulina nanlingensis)。报春苣苔属(Primulina)是苦苣苔科(Gesneriaceae)在中国分布最大的属,目前该属植物在中国超过220种,全球超过240种。中国南部至西南部的喀斯特地貌是报春苣苔属植物的多样性热点地区,其物种多为局限分布于孤立生境的特有种,其中,南岭山地复杂的地形与土壤异质性孕育了报春苣苔属高度的物种多样性和特有性。传统植物分类研究依赖形态学特征,导致部分近缘种难以区分和发现,随着分子生物学技术的发展和应用为厘清该属复杂类群提供了新视角。2024年1月,中国科学院华南植物园植物中心陈红锋研究员及其团队与广东石门台国家级自然保护区李远球高级工程师等人开展调查时,发现一疑似报春苣苔属新种,随即采集标本和分子材料并引种回华南植物园开展进一步的形态学及物候学观察。通过对植物的形态解剖、标本比对和分子系统发育分析,确认为新物种,并以发现地处于南岭山地核心位置而命名为南岭报春苣苔(图1)。经研究发现,南岭报春苣苔与多色报春苣苔(P. versicolor)和彭氏报春苣苔(P. pengii)较为相似,与多色报春苣苔相比,其叶片较大且边缘具较密的圆齿,单花序花量及总花序数较少,苞片卵状披针形并具浅锯齿,萼片每侧具1-3枚齿,花丝基部与顶端密被腺毛,雌蕊密被腺毛与短柔毛等特征;与彭氏报春苣苔相比,其花冠更长、花色呈淡黄色且苞片形态显著不同。分子系统学证据进一步支持其独立物种的系统发育位置。南岭报春苣苔目前仅分布于广东石门台国家级自然保护区的两处石灰岩山体,种群规模较小。研究团队按照IUCN标准将其评估为近危(NT),并建议加强其栖息地保护。南岭报春苣苔花形独特、花色淡雅,具有较高观赏价值,未来或可应用于园林绿化。陈红锋研究员指出:“南岭报春苣苔作为报春苣苔属的新成员,其发现不仅为南岭植物多样性宝库增加了新样本,更为喀斯特地貌植物适应性演化研究提供了重要材料。”这一发现为南岭山地植物多样性宝库再添珍稀成员,相关成果已于近期发表于国际植物分类学期刊PhytoKeys上。该研究获得广州科技项目、广东省基础与应用基础研究旗舰项目等项目的资助。文章链接:https://doi.org/10.3897/phytokeys.254.145138图1. 南岭报春苣苔形态 A生境;B、C生活型及花序;D叶;E苞片;F正视花冠;G侧视花冠;H打开的花冠;I雄蕊;J雌蕊;K萼片;L侧视雌蕊;M果序。

2025-04-01

-

广州健康院发现DNA甲基转移酶DNMT1抑制剂可诱导T细胞获得NK细胞特征并提升抗肿瘤活性

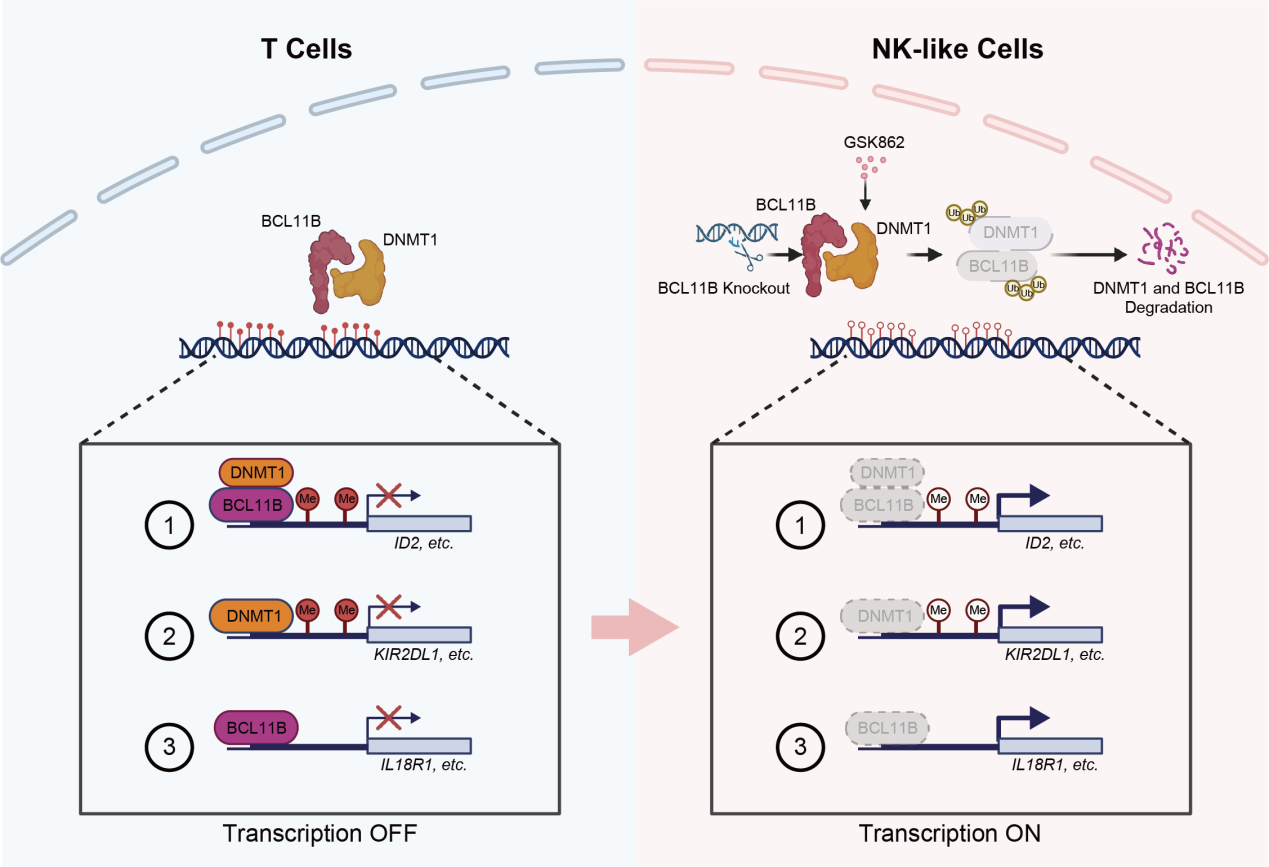

近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院李鹏研究员和孔祥谦研究员团队在Science Immunology发表题为" DNMT1 inhibition reprograms T cells to NK-like cells with potent antitumor activity"的研究论文。近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院李鹏研究员和孔祥谦研究员团队在Science Immunology发表题为"DNMT1 inhibition reprograms T cells to NK-like cells with potent antitumor activity"的研究论文。该研究揭示了DNA甲基转移酶DNMT1通过表观遗传与蛋白质互作双重机制维持T细胞身份的关键作用,研发了通过表观遗传小分子抑制剂将T细胞诱导重编程为同时具有T细胞和NK细胞功能的NK样细胞,有望为癌症免疫细胞治疗提供一种新细胞源。T细胞和NK细胞都是重要的免疫细胞。T细胞主要参与适应性免疫应答,而NK细胞是天然免疫系统的一部分,具有直接杀伤肿瘤细胞和病毒感染细胞的能力。它们在肿瘤免疫中体现出高度的互补性:T细胞可识别表达MHC-I的癌细胞,NK细胞则通过NK细胞受体(NCR)来识别MHC-I缺失的癌细胞。BCL11B是T细胞谱系发育和T细胞身份维持的关键转录因子。研究团队首先发现DNMT1/UHRF1复合物与BCL11B存在相互作用,且DNMT1通过N端结构域直接结合BCL11B的锌指结构域,阻止其被泛素化降解。进一步发现,BCL11B通过招募DNMT1/UHRF1复合物到NK细胞相关基因的启动子区域,导致该区域的DNA甲基化修饰,从而抑制相关基因的转录。阐明BCL11B与DNMT1协同维持T细胞身份分子机理后,研究团队对人外周血来源的T细胞用DNMT1的选择性抑制剂GSK862进行处理,导致BCL11B和DNMT1的蛋白降解,从而导致NKp30和NKp46等多种NK细胞特征性基因的转录上调,使得T细胞表现出NK细胞的功能,能够通过分泌穿孔素、颗粒酶B等效应分子来杀伤肿瘤细胞。联合使用DNMT1的选择性抑制剂和组蛋白修饰酶EZH2的抑制剂可以进一步提升NK样细胞重编程效率和抗肿瘤活性。这种由表观遗传小分子抑制剂组合诱导获得的NK样细胞在人源化小鼠模型中展现出优异的抗肿瘤活性。CAR-T细胞也可通过同样的方法被诱导重编程为识别癌抗原更广泛,抗肿瘤活性更强的CAR-NK样细胞。综上所述,本项研究首次揭示了转录因子BCL11B与表观调控复合体DNMT1/UHRF1协同维持T细胞身份的核心机制,并基于此开发了一种新型T细胞重编程技术,成功将其转化为具有肿瘤杀伤功能的NK样细胞。该研究为肿瘤的临床免疫细胞治疗提供了潜在来源,同时也为解析T细胞发育过程中的表观遗传调控提供了新的视角。广州健康院李鹏研究员和孔祥谦研究员为该论文的共同通讯作者,博士后李摇、博士生王炯亮、博士后周林付和助理研究员顾文彬博士为共同第一作者。该研究得到了香港大学刘澎涛教授、广州健康院王杰研究员的大力帮助。研究项目得到了国家重点研发计划、国自然以及GIBH自主部署项目等经费的支持。论文链接图1 BCL11B与DNMT1协同抑制NK细胞相关基因表达,维持T细胞身份

2025-04-01

-

亚热带生态所 | 喀斯特岩石出露对土壤多功能性的影响机制取得进展

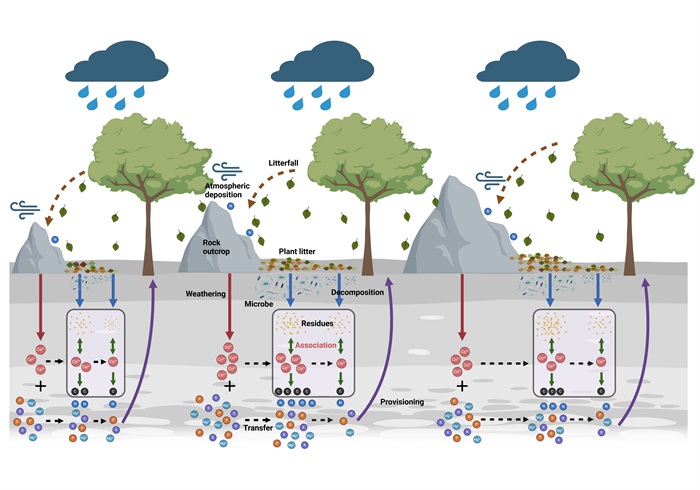

岩石出露现象在山地生态系统中十分普遍,并以多种方式对生态系统功能产生影响。例如,出露岩石通过“漏斗效应”捕获植物凋落物、雨水以及来自大气沉降的养分和有机物,促进土壤形成和养分积累。并且,岩体风化过程释放矿质元素,进一步影响土壤肥力和生态过程。然而,既往研究往往忽视岩石本身的作用,或仅关注生态系统中裸岩率的影响,对出露岩石大小和距离如何影响周围土壤功能仍知之甚少。岩石出露现象在山地生态系统中十分普遍,并以多种方式对生态系统功能产生影响。例如,出露岩石通过“漏斗效应”捕获植物凋落物、雨水以及来自大气沉降的养分和有机物,促进土壤形成和养分积累。并且,岩体风化过程释放矿质元素,进一步影响土壤肥力和生态过程。然而,既往研究往往忽视岩石本身的作用,或仅关注生态系统中裸岩率的影响,对出露岩石大小和距离如何影响周围土壤功能仍知之甚少。基于此,中国科学院亚热带农业生态研究所王克林研究员团队赵杰研究员在环江站喀斯特森林开展调查,选取不同大小的出露岩石,将其直径分为0–1m、1–2m、2–3m、3–4m、4–5m 五个等级,在每个岩石周围两个不同距离(0–10cm和10–20cm)处采集凋落物和土壤样品。用五个关键土壤功能来评估土壤多功能性,包括养分供应、微生物生长效率、土壤有机质分解、养分循环和植物-微生物共生。研究旨在揭示出露岩石的大小和距离出露岩石的距离对土壤多功能性的影响及其驱动机制。研究结果表明,由于“漏斗效应”,靠近出露岩石的土壤表现出更高的多功能性和微生物生长效率,这些区域可能成为生态系统中岩石、土壤、微生物和植物之间的持续相互作用和反馈循环的“热区”。虽然凋落物随岩石尺寸的增大而增加,但出露岩石对周围土壤多功能性的影响呈驼峰型曲线,即土壤多功能性随岩石尺寸的增加呈现出“先增后减”的趋势。尽管较大尺寸的岩石出露能够捕获更多凋落物,但由于分解的植物残体所形成的土壤有机碳未必能稳定存在。相比之下,中等规模的岩石释放更多的钙,与植物残体相互作用,形成稳定的土壤有机碳,从而维持更高的土壤多功能性。总体而言,出露岩石附近的土壤受益于额外的资源,如植物凋落物、降雨、大气沉积和岩石风化释放的营养物质,这可能直接导致较高的土壤多功能性;然而,过大的岩石可能会阻碍这些资源对土壤多功能性作出贡献。研究建议在未来的山地生态系统功能调查和模型中纳入岩石大小和距离等因素,以提高评估的准确性。上述研究成果以Linking rock outcrop size and distance to soil multifunctionality in mountain ecosystems为题发表在国际生态学经典期刊Functional Ecology上,该研究得到了国家自然科学基金等项目的共同资助。论文链接岩石出露对土壤多功能性的影响机制概念图

2025-04-01

-

全重携手!深圳先进院破解细菌信号传递极限 开辟人工细胞理性设计新路径

3月27日,中国科学院深圳先进技术研究院定量合成生物学全国重点实验室金帆团队与医学成像科学与技术系统全国重点实验室储军团队合作,在国际学术期刊《自然·物理》发表最新研究:首次揭示细菌信号分子cAMP(环磷酸腺苷)的极限通信能力,破解了生命系统从蛋白质功能到系统功能涌现的机制。这项成果标志着我国在人工生命系统理性设计领域迈出关键一步。3月27日,中国科学院深圳先进技术研究院定量合成生物学全国重点实验室金帆团队与医学成像科学与技术系统全国重点实验室储军团队合作,在国际学术期刊《自然·物理》发表最新研究:首次揭示细菌信号分子cAMP(环磷酸腺苷)的极限通信能力,破解了生命系统从蛋白质功能到系统功能涌现的机制。这项成果标志着我国在人工生命系统理性设计领域迈出关键一步。该成果是深圳先进院牵头新建两个全国重点实验室的首个合作成果,团队聚焦世界科技前沿,通过跨学科合作实现科学研究与技术创新的双重突破,彰显了国家战略科技力量的建制化优势。打破传统,以工程思维破解生命信息传递极限当前,人工合成单细胞生命仍是世界级难题。生命系统是一个高度复杂、精密调控的动态系统,即使是最简单的单细胞生物,其基因组中也包含了数百个基因,这些基因通过复杂的调控网络以维持细胞的基本生存。细菌作为单细胞生物,其内部就像一个工厂,需要根据外部环境的变化以调整自己的生产计划,而信号分子cAMP就像“翻译官”,能够将外部复杂的信息传递并翻译成细菌能够理解的语言。“在工程领域,我们常常关注系统的极限性能。比如,一条光纤能传输多少数据,或一个无线网络能支持多少用户。这同样适用于生命科学研究:2020年起,我们提出了一个关键问题,即细菌内部的cAMP系统最多能以多快的速度传递信息?这就像是在测试细菌内部‘通信网络’的带宽。这对理解细菌如何应对复杂多变的环境,为人为构建高效的生命信息传递系统具有重要意义。”论文共同通讯作者、定量合成生物学全国重点实验室成员金帆研究员表示。在该研究中,研究团队采用合成生物学的工程化手段,通过基因编辑技术敲除铜绿假单胞菌中3个关键基因,构建出信号传递“纯净”的简化系统。团队创新性地引入光遗传控制模块bPAC和高灵敏度探针PF2,在光的波长上实现对信号“写入”和“读出”的解耦。从而首次实现在活菌内对信道容量大小的绝对定量。在此过程中,由储军团队开发的PF2探针是一种特别设计的蛋白质,由cAMP结合蛋白和红色荧光蛋白构成,具有高灵敏度和特异性,能够捕捉对cAMP信号分子的微小变化,为解开细菌内部信号传递的神秘面纱提供了重要工具。定量解码,揭示生命信息传输最优规律在单细胞生物中,信息的传递就像一场精密的“分子对话”,有着自己独特的“信息处理策略”。在该研究中,科研人员发现cAMP信号类似于电子工程中的信号过滤器,其信号传递呈现出显著的低通滤波特性,即cAMP信号系统会过滤环境中短暂、高频的干扰(如快速的培养环境的变化,碳源的快速切换),只对持续的低频信号(如培养环境逐渐变化)做出反应。研究团队通过建立信息论数学模型,首次在细菌内绝对定量了信号通道的极限传输速率为每小时40比特,相当于在单个细胞周期内精准调控数十个基因的表达。这一发现揭示了微生物适应复杂环境的"最优频率编码"策略,并为生命系统的定量解析建立了"分子动态-信息传递-功能输出"三位一体的理论框架。金帆指出:“这项成果验证了定量合成生物学研究范式的革命性潜力。我们不仅发现了生命体内存在的‘最优信息传输频率和编码规则’,并得出了量化这些规律的数学公式,更重要的是建立了人工生命系统功能模块的数学设计标准。”在此次研究中,金帆团队还展示了一项绝对定量技术——可精确到单细胞水平的生物信息通道容量测量技术。目前,该技术已应用于定量合成生物学全国重点实验室正在攻关的人工合成细胞膜-基因调控耦合系统,显著提升了基因回路的功能预测精度。国际同行高度评价该研究的开创性价值。东京大学Shinya Kuroda教授认为:“这项工作不仅揭示了细菌适应机制,其建立的定量框架可推广至任何生化反应系统,将深刻影响合成生物学、生物医药等多个领域的技术革新。”学科交叉,国家战略科技力量的创新实践“2021年,我们偶然了解到金帆老师实验室的研究方向和我们的研究方向有很大的互补性与合作空间。通过双方联合组会交流讨论,发现当时我们正在研发中的红色cAMP探针可以为金老师的研究进行‘个性化定制’,由此我们达成了‘以工程思维探究生命科学问题’的一致思路。”论文共同通讯作者、医学成像科学与技术系统全国重点实验室成员储军研究员说道,这种打破传统生物学研究范式的工程策略,为定量解析生命系统信息流提供了精准实验平台。储军介绍,团队开发的探针主要应用于神经科学领域,同时在生命科学研究其他领域也都具有广阔的应用场景。“医学成像科学与技术系统全国重点实验室构建了全新的功能成像数理理论体系,提供了融合声光电磁的超分辨-多模态功能成像研发平台。通过蛋白质工程平台、生化平台和活细胞光学成像平台,使得探针筛选、表征和光学成像能够在同一个实验室顺利完成。”储军表示。目前,定量合成生物学全国重点实验室依托深圳合成生物研究重大科技基础设施,构建了"定量解析-理性设计-自动构建"全链条创新体系。该平台可以高通量且自动化的完成从“菌株设计、构建、测试、学习”的工程闭环,极大地加速了合成生物底盘菌株的设计、构建和筛选过程,为理论突破及学科交叉合作提供了支撑和保障。团队表示,全国重点实验室激励科研人员进行最前沿的研究,在技术上进行大胆创新和突破,同时也鼓励团队间开展更多的学科交叉合作。该研究充分体现了定量合成生物学全国重点实验室“造物致知”的核心理念,更是深圳先进院基于两个全国重点实验室,以跨学科合作推动科技创新的生动实践。文章上线截图图1:单细菌内pf2探针荧光强度随着输入刺激的周期性变化图2:信道的工程简化重构以及信息传输的最优频率图3:cAMP信号在不同频率下信息传输效率的定量公式

2025-03-31

-

深圳先进院 | 科研团队在大模型AI芯片设计领域取得突破(IEEE TCAS-1)

近日,中国科学院深圳先进技术研究院医学成像全国重点实验室、医工所医学人工智能研究中心黄明强团队在大模型AI芯片领域取得重要进展,其研究成果在电路与系统领域顶级期刊IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers上在线发表,论文题目为"EdgeLLM: A Highly Efficient CPU-FPGA Heterogeneous Edge Accelerator for Large Language Models"。近日,中国科学院深圳先进技术研究院医学成像全国重点实验室、医工所医学人工智能研究中心黄明强团队在大模型AI芯片领域取得重要进展,其研究成果在电路与系统领域顶级期刊IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers上在线发表,论文题目为"EdgeLLM: A Highly Efficient CPU-FPGA Heterogeneous Edge Accelerator for Large Language Models"。该研究成功攻克人工智能大语言模型(LLM)在资源受限边缘设备部署的核心难题,为智能机器人、便携设备等场景的实时AI应用提供了创新解决方案。自2017年以来,Transformer算法在自然语言处理和计算机视觉(CV)研究领域迅速成为人工智能领域的主导力量。通过引入自注意力机制,Transformer改变了传统的序列建模方法,不再依赖卷积神经网络或循环神经网络进行特征提取和序列处理。这一创新不仅增强了模型的并行化能力,使得大规模模型的训练成为可能,还显著提升了模型性能。在Transformer取得成功之后,研究人员开始探索更大的模型,这些模型通常拥有数百亿甚至更多的参数,被称为“大语言模型”。大语言模型不仅增强了人工智能的语言处理能力,还推动了AI更广泛的技术进步,为教育、娱乐、医疗和商业等行业带来了革命性的变革。但是大语言模型在资源受限的端侧系统部署仍存在较大的困难。首先,大语言模型计算量庞大以及内存访问需求极高。现有解决方案通常将这些权重参数量化为INT4格式。然而,为了确保计算精度,模型中的激活函数仍然保持FP16格式。因此,在前馈神经网络(FFN)层中,系统需要支持FP16INT4格式的矩阵乘法。另一方面,在多头注意力(MHA)模块中,KV缓存作为激活数据动态生成,因此涉及KV缓存的矩阵乘法需要FP16FP16格式。因此,设计混合精度计算单元以加速LLM变得尤为重要。我们分析了前馈网络(FFN)和多头注意力(MHA)的计算需求,提出了高效率的混合精度计算单元以及组脉动阵列架构。此外,我们还提出了对数尺度结构化稀疏性和块级量化方法,以在硬件效率和算法精度之间取得平衡。此外,在大语言模型中,定义计算流程的算子图极其复杂,包含数百甚至数千个以复杂方式相互连接的算子,确保从一个算子到另一个算子的过渡无缝且高效成为了一项重大挑战。该团队分析了大语言模型中的编译需求,设计了一种统一且通用的数据格式,适用于所有算子和AI算法中的高维张量结构,使系统能够快速执行算子操作而无需任何数据重排。随后,开发了端到端的编译方案,其中动态编译用于处理不同输入token长度,指令流水线策略用于减少延迟。该方案能够动态编译所有算子,并将整个模型映射到CPU-FPGA异构系统上。最终,整个设计成功部署在AMDXilinx VCU128 FPGA上。与GPU相比,该系统的吞吐量提高了1.91倍,能效提高了7.55倍;与最先进的FPGA加速器FlightLLM相比,整体性能提升了10%到24%。该成果有望应用于新一代具身智能机器人、手机AI大模型等应用场景中。中国科学院深圳先进技术研究院黄明强研究员为第一作者,南方科技大学深港微电子学院为合作单位。该研究得到了医学成像科学与技术系统全国重点实验室、科技创新-2030重大科技项目的资助。图1:文章上线截图图2:AI带来革命性的变革图3:端侧FPGA-大模型 推理系统图4:不同计算平台的数据

2025-03-31