水通过改变地幔岩石物理和化学性质,深刻影响大陆岩石圈的构造演化和地球动力学过程,同时还在地质资源和灾害形成中扮演重要角色。由于地球内部的不可入性及深部样品的稀缺性,目前我们对地幔的实际含水量分布仍所知甚少。由于地幔主要矿物的电阻率对水的存在和含量变化非常敏感,利用大地电磁(MT)等电磁感应测深方法获取的地幔电阻率信息可以为约束其含水量空间分布提供关键约束。在过去,研究者们在利用观测电阻率约束上地幔含水量时通常仅考虑单一橄榄石矿物,而忽略了其他NAMs矿物(如辉石、石榴石)及含水矿物(如金云母)对电阻率的影响,因而严重制约了估算结果的准确度。

针对上述科学问题,中国科学院广州地球化学研究所地球物理学科组博士后杨振,在李鑫副研究员和邓阳凡研究员的指导下,联合重庆大学、中国科学院地质与地球物理研究所及哈佛大学的合作者,利用一条长约600千米、南北向横穿华南大陆西南部的MT观测剖面(图1),构建了近地表至软流圈顶部的可靠岩石圈电阻率结构(图2),并进一步结合研究区内其他地球物理、岩石学观测信息及不同地幔矿物电阻率实验室测量数据,对岩石圈地幔的含水量进行了定量化研究。取得了以下主要进展:

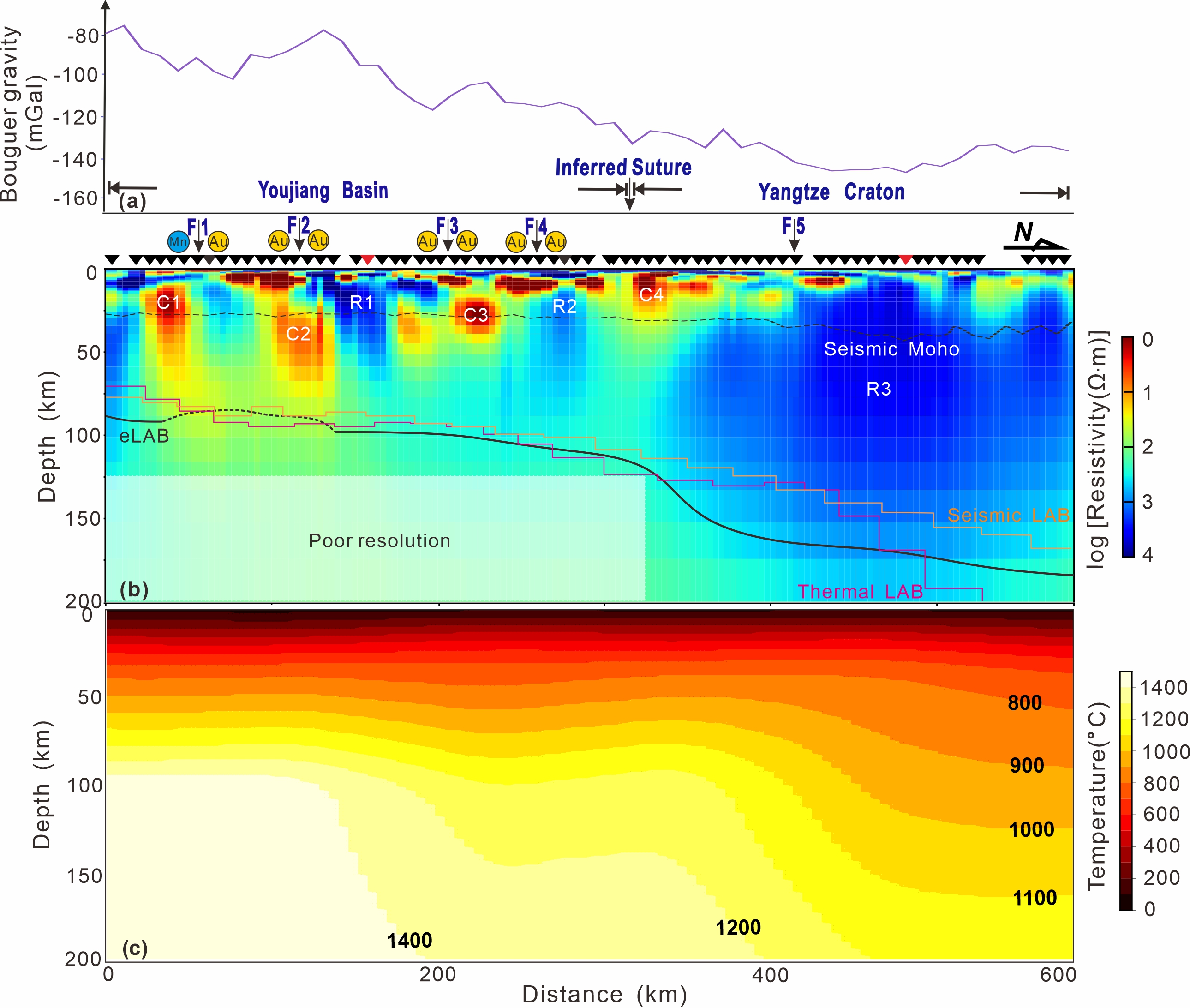

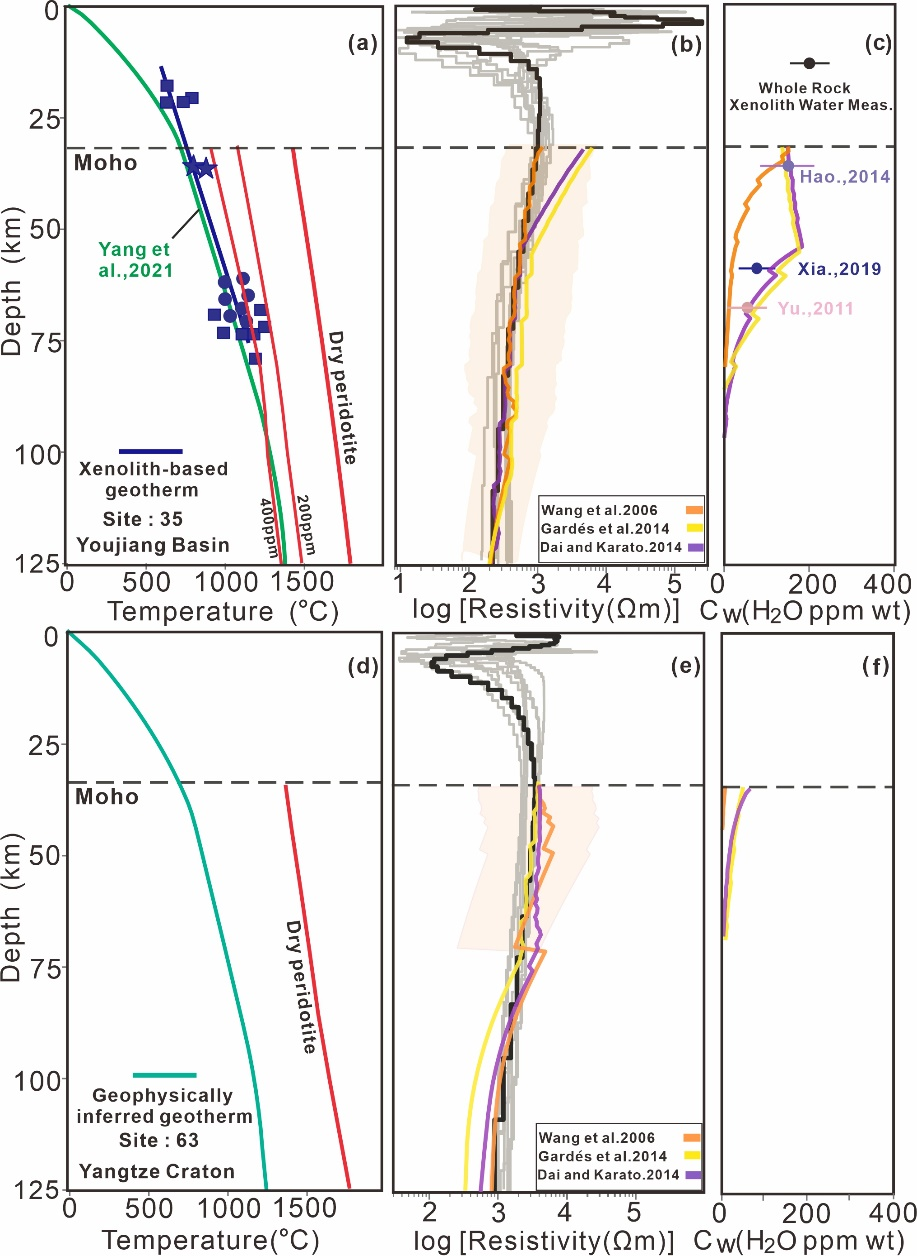

(1)右江盆地的高电阻率岩石圈整体较薄(~100 千米),且被一系列与地表大型断裂带重合的局部低阻异常所分割(图2b),其岩石圈地幔的含水量在~55千米深度处达到最大值(~200 ppm),并随深度增大而逐渐降低(图3c)。上述含水量估值与前人通过天然地幔包体测量得到估算结果大致吻合。

(2)扬子克拉通岩石圈的电性结构与右江盆地截然不同,整体上表现为一个巨厚的,高电阻率异常体(图2b),其最大含水量不超过40 ppm,代表了一个几乎干燥的、未经显著改造的克拉通岩石圈(图3f)。

(3)结合区域构造背景信息,我们推测右江盆地岩石圈地幔的高含水量可能与周缘俯冲板片的长期脱水及交代作用有关。上述过程不仅控制了华南大陆的岩石圈结构及组分演化,同时可能与右江盆地内大型金属矿床的形成密切相关(图4)。

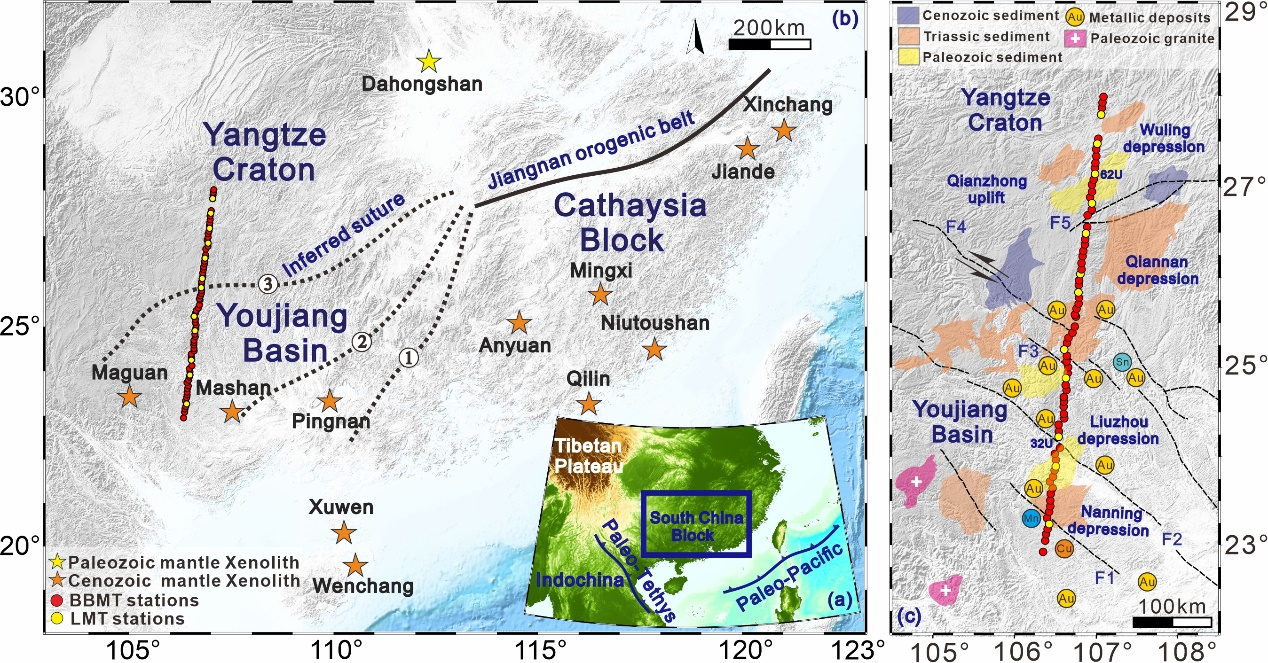

图1 (a) 华南地块区域构造背景;(b)大地电磁剖面位置及构造信息;橙色五角为新生代包体位置;(c) 右江盆地地表岩性、主要断裂带及金属矿床分布

图2 (a)沿剖面布格重力异常分布;(b)电阻率结构模型;(c)前人通过多类地球物理数据所构建的温度结构模型

图3 右江盆地(上)及扬子克拉通(下)岩石圈温度、电阻率及含水量随深度变化情况。(a和d) 温度-深度剖面;红色实线所示为干燥和含水条件下橄榄岩的固相线;绿色实线所示为地球物理约束得到的温度-深度剖面;蓝色方块、圆圈和五角星代表华夏地块新生代地幔包体估算得到的温压数据;(b和e) 电阻率-深度剖面(灰色及黑色实线);彩色实线为不同矿物电阻率实验模型预测得到的电阻率-深度剖面;(c和f) 不同矿物电阻率实验模型计算得到的含水量-深度剖面;不同颜色圆圈代表新生代包体测量所得到的华夏地块岩石圈地幔含水量值

图4 右江盆地岩石圈地幔水化及减薄机制示意图

相关成果发表于国际学术期刊《Journal of Geophysical Research: Solid Earth》。本研究由国家重点研发计划、国家自然科学基金、广东省基础与应用基础研究基金以及中国科学院广州地球化学研究所“十四五”自主项目联合资助。

论文信息:Yang,Z.(杨振),Li,X.*(李鑫),Deng,Y. (邓阳凡),Yu,N.(余年),Kong,W.(孔文新),Chen,M.(陈明昊),Chen,Y.(陈赟),Bai,D. H.(白登海),Teng,J. W. (滕吉文) (2025). Magnetotelluric evidence for lithospheric hydration and thinning beneath the Youjiang Basin in southwestern China. Journal of Geophysical Research: Solid Earth,130,e2024JB029650. DOI: 10.1029/2024JB029650.

附件下载: