近日,中国科学院亚热带农业生态研究所畜禽健康养殖与农牧复合生态研究中心谭支良研究员领衔的农牧复合草食家畜健康高效养殖与生态服务研究团队在微生物学权威期刊Microbiome(一区TOP,IF=13.8)发表了题为Reductive acetogenesis is a dominant process in the ruminant hindgut的研究文章。该研究以山羊为研究对象,应用转录组、扩增子和宏基因组测序技术,结合体外验证试验,揭示了反刍动物后肠道盲肠低甲烷排放性状的形成机制。

反刍动物是畜牧业的支柱产业,也是最早被驯化用于生产的动物。它们拥有一套独特的消化系统,通过依赖消化道内的微生物降解植物性饲料产生挥发性脂肪酸,从而为动物提供基本的能量来源,同时也是农业活动最大的甲烷排放源。反刍动物消化道由多个胃室(如瘤胃)和后肠(如盲肠)组成。尽管瘤胃和盲肠都是以厌氧发酵为主,超过90%的甲烷是在瘤胃中产生。盲肠具有低甲烷排放的典型特征,但其微生物组成和代谢功能尚不明晰。

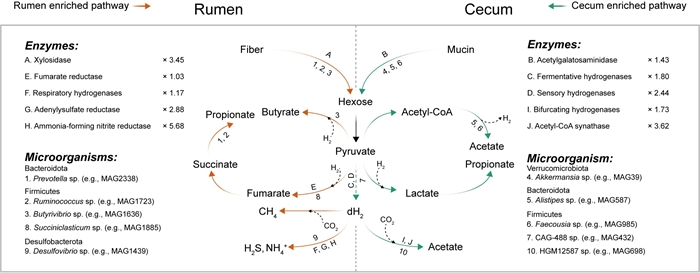

本研究系统性地比较了瘤胃和盲肠微生物的组成、代谢功能和活性(图1)。瘤胃富集了以Prevoltella,Ruminococcus和Butyrivbrio为代表的微生物,提高了纤维降解和丙酸生成能力,促进了甲烷菌增殖和甲烷生成。同时瘤胃中溶解氢浓度较低,这可能由于氢营养型产甲烷菌、富马酸盐还原菌(Succiniciasticum)、硝酸盐还原菌(Desulfovibrio)对氢气消耗的增强。盲肠富集了以Akkermansia,Alistipes和Faecousia为代表的粘蛋白降解菌,增强了微生物对宿主来源糖类的利用能力,并促进了乙酸生成。此外,盲肠中还富集了发酵产氢细菌和以HGM1287为代表的甲酸依赖型同型产乙酸菌新谱系。比较基因组发现盲肠中富集到的同型产乙酸菌在系统发育和功能上与瘤胃中的菌群存在显著差异。通过对不同反刍动物物种的瘤胃和盲肠比较,进一步证实了同型产乙酸是反刍动物后肠道微生物的重要代谢过程。因此,同型产乙酸成为盲肠低甲烷排放和氢能高效利用的关键微生物种群。

此研究得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目的支持,亚热带生态所博士生李秋爽和2021级硕士霍家斌为本论文共同第一作者,王敏研究员为通讯作者。

反刍动物瘤胃和盲肠微生物的碳水化合物和氢代谢途径示意图

附件下载: