中国科学院亚热带农业生态研究所畜禽健康养殖与农牧复合生态研究中心谭支良研究员团队在反刍动物微生物-宿主互作机制研究领域取得重要进展。团队通过构建山羊发育模型,首次系统揭示了瘤胃粘膜微生物与宿主上皮细胞的阶段性协同发育规律,相关成果以Microbiome-host co-oscillation patterns in shaping ruminal ecosystem from birth to puberty in a goat model为题发表于SCIENCECHINA-Life Sciences。

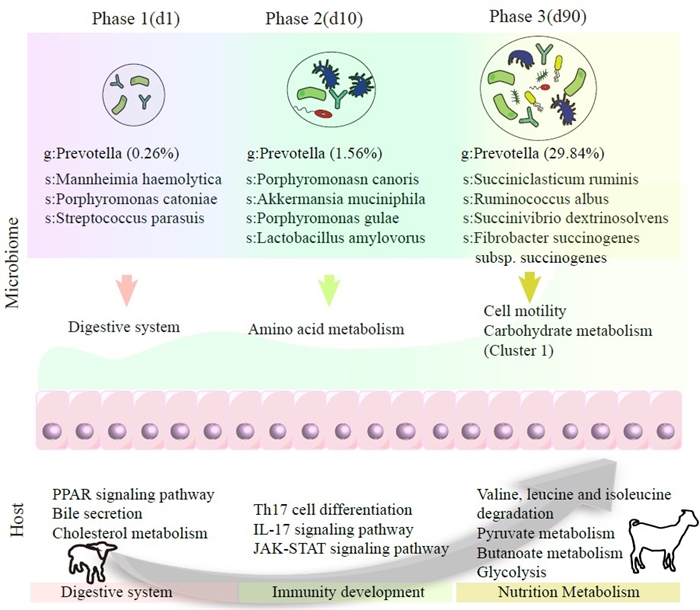

作为反刍动物的"发酵工厂",瘤胃依靠微生物-宿主的精密互作实现植物纤维资源的高效转化。其中,粘膜附着微生物通过与宿主上皮细胞的直接互作,在营养代谢和免疫调控中发挥关键作用。然而,从新生到反刍成熟阶段,宿主-微生物互作网络的动态变化仍尚不清晰。因此,本研究采用转录组和扩增子等技术和构建互作网络等分析手段,解析了从1日龄到90日龄的协同发育模式(图1)。(1)粘膜菌群呈现“病原相关→粘液降解→纤维分解”的演替路径。1日龄以Mannheimia等条件致病菌为主(占39.7%),10日龄Akkermansia muciniphila等粘液降解菌显著富集(21.4%),至90日龄形成以Succiniclasticum ruminis等纤维分解菌为特征(58.3%)的成熟群落;(2)宿主粘膜呈现“免疫启动→屏障塑造→代谢成熟”的发育轨迹。1日龄以先天免疫相关基因(TLR2/4、IL-17A、CXCL1/2/3等)高表达为主,10日龄则以粘液代谢核心基因(GCNT3、GAL3ST1)上调和抗氧化防御信号通路(JAK-STAT)激活为特征,至90日龄形成以代谢相关基因(ACADS、BDH1、HDAC)为主导的代谢网络;(3)菌群-宿主互作呈现阶段特异性模式,即在早期主要强调消化和免疫发育(如,Mannheimia等病原相关菌通过脂多糖-TLR4轴激活宿主固有免疫应答;菌群刺激Th17细胞分化,触发IL-17/JAK2-STAT3通路保护早期粘膜完整性),而在后期则侧重于增强营养代谢(如,纤维分解菌Succiniclasticum ruminis通过琥珀酸分流途径提升丙酸产量,诱导宿主丁酸代谢酶基因BDH1上调)。总之,瘤胃粘膜微生物与宿主的协同互作共同塑造了瘤胃生态系统。

此研究得到了中国科学院战略性先导科技专项子课题、西藏中央引导地方资金配套项目-西藏高寒区生态草牧业科技示范、湖南省自然科学基金和湖南省科技创新计划的联合资助。

微生物与宿主协同发育模式

附件下载: