喀斯特洞穴是生物多样性和特有性的热点区域,受人为活动和气候变化的影响,许多洞穴植物面临着极高的灭绝风险。如何在原生洞穴就地保护这些特有植物的同时,寻找其它可能的替代栖息地,成为当前洞穴植物保护亟待解决的问题。报春苣苔属(Primulina)植物是我国南方喀斯特地区最具代表性的植物类群,由于喀斯特的“孤岛”性质,大多数报春苣苔属植物都是分布范围极为狭窄的特有种,通常仅限于喀斯特地区特定的微生境中,许多物种的生存受到了严重的威胁,亟需抢救保护。

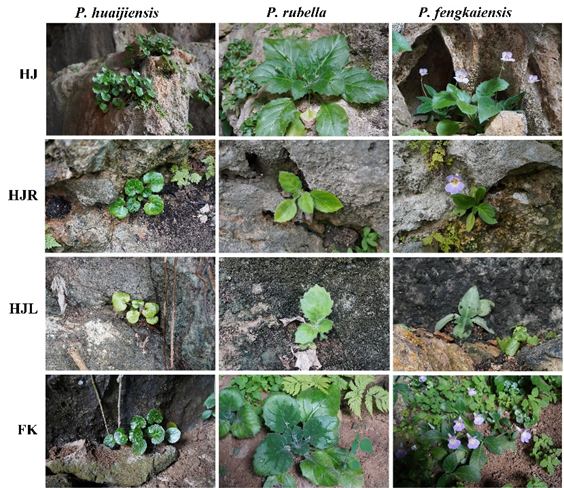

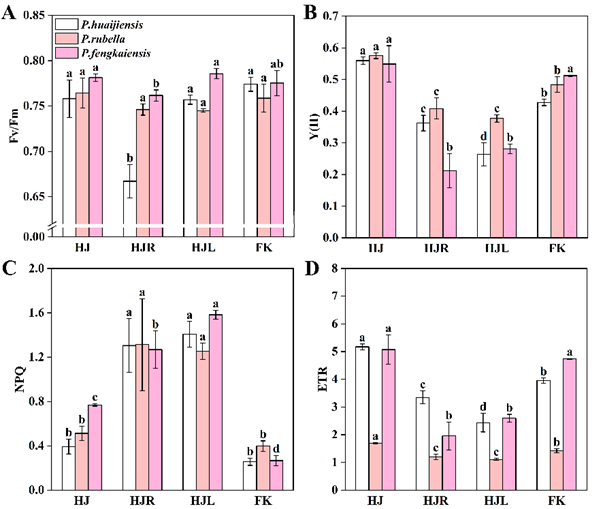

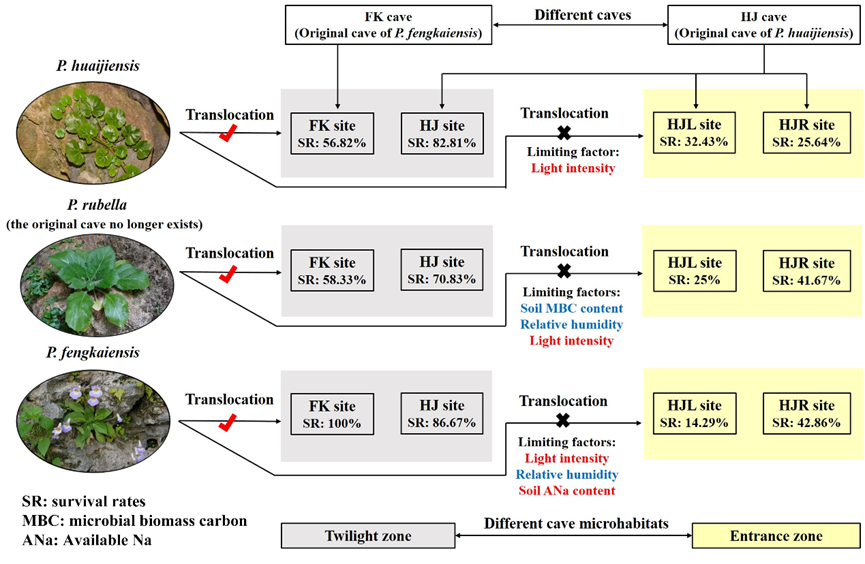

怀集报春苣苔(P. huaijiensis)、红花报春苣苔(P. rubella)和封开报春苣苔(P. fengkaiensis)是喀斯特洞穴典型濒危种。其中,怀集报春苣苔野生个体数量仅剩3株,被评估为极危(CR);红花报春苣苔已经野外灭绝(EW);封开报春苣苔现存种群约500株,被评估为易危(VU)。为了复壮怀集报春苣苔种群、重建红花报春苣苔种群、探索喀斯特洞穴植物多样性保护策略,中国科学院华南植物园引种保育团队对三种报春苣苔属植物进行了跨洞穴和同一洞穴不同微生境的交互移植-重植试验(recoprocal transplant experiments)。通过持续监测回归种群的生长状况,并对其存活率、表型、光合效率、抗氧化酶活性等指标进行综合分析,发现将三种报春苣苔移植至气候条件相似的异质洞穴“弱光区”种植,其生长表现较好;光照强度、相对湿度以及土壤养分是影响它们生长的核心限制因子。该研究为岩溶洞穴区域植物多样性保护提供了新路径:在优先原生洞穴就地保护的同时,可选择生境相似的喀斯特洞穴作为迁移或回归的栖息地,构建天然种质资源库。

相关研究结果以“Experimental translocation of Primulina species provides insights into the conservation of threatened karst cave plants”为题,于近期发表在生物多样性保护领域专业期刊Global Ecology and Conservation(《全球生态与保护》)上。华南植物园李梦灵为论文第一作者,刘慧和宁祖林为论文共同通讯作者,刘蓉、李冬梅、董书鹏参与了相关工作。该研究得到广东省重点领域研发计划项目和广东省科技计划项目资助的支持。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.gecco.2025.e03531

图1. 三种报春苣苔属植物移植后的生长情况

图2. 三种报春苣苔属植物在四个回归地点的叶绿素荧光参数

图3. 报春苣苔属植物对不同喀斯特洞穴及洞穴微生境的适应性

附件下载: