-

深圳先进院 | 新一代术中分子导航平台:免标记拉曼技术实现肿瘤恶性程度实时分级(Nature Biomedical Engineering)

11月18日,中国科学院深圳先进技术研究院医学成像科学与技术系统全国重点实验室郑海荣院士、杨慧研究员团队与复旦大学李聪教授、王杭主任医师、余锦华教授等合作,在Nature Biomedical Engineering上发表题为"Label-free Navigation System for in-situ Grading Prostate Tumor Malignancy via Tissue pH and Prostate-Specific Antigen Activity"的研究论文。研究团队成功研制了一套基于表面增强拉曼散射(SERS)与微流控技术的术中导航系统,实现前列腺癌恶性程度的原位、快速、无标记分级。前列腺癌是全球男性发病率最高的恶性肿瘤,也是我国发病率增速最快的癌种之一。根治性前列腺切除术是治疗局限性前列腺癌的主要手段,但术中肿瘤边界识别不清导致阳性手术切缘发生率高达15%–40%,成为术后复发的主要风险因素。如何在彻底切除肿瘤的同时,最大限度保留患者功能组织,是临床面临的重大挑战。11月18日,中国科学院深圳先进技术研究院医学成像科学与技术系统全国重点实验室郑海荣院士、杨慧研究员团队与复旦大学李聪教授、王杭主任医师、余锦华教授等合作,在Nature Biomedical Engineering上发表题为"Label-free Navigation System for in-situ Grading Prostate Tumor Malignancy via Tissue pH and Prostate-Specific Antigen Activity"的研究论文。研究团队成功研制了一套基于表面增强拉曼散射(SERS)与微流控技术的术中导航系统,实现前列腺癌恶性程度的原位、快速、无标记分级。该系统主要由微流控采样、SERS检测阵列、AI智能分析模块组成。团队研发的非对称通道微流控采样笔(NanoDraw)结合气液反馈控制,实现了对组织表面标志物的自动化、无损、连续提取,单点采样仅需6秒,有效避免交叉污染。采样后液滴被自动转移至高灵敏度SERS阵列,通过功能化拉曼报告分子同步检测组织酸度(pH)与前列腺特异性抗原(PSA)活性,实现对肿瘤恶性程度的双重识别。系统内SERS阵列结构均一、信号稳定,具备优异的拉曼增强性能。结合团队构建的二维递归图-卷积神经网络(2D-CNN)AI分析模型,系统可在2秒内完成光谱解析与生物标志物定量输出,精准识别Gleason分级分组GG≥3的高级别肿瘤区域。在涉及144例前列腺癌患者的临床试验中,该系统对高级别肿瘤(GG≥3)识别的AUC值达0.890,展现出优异的临床转化潜力。该系统全流程自动化、无需外源标记物,具备成为术中“实时病理”技术的潜力,有望显著降低阳性切缘率,改善患者预后。杨慧研究员指出:“这项技术的核心目标,就是为外科医生装上一双‘分子眼睛’。在手术中,传统方法很难实时看清肿瘤的恶性边界。我们的系统通过在体、无损采样,几分钟内就能生成一张肿瘤的‘恶性程度地图’。医生可以根据这张地图,果断切除高风险区域,同时放心保留低风险组织,这为实现‘最大化肿瘤切除、最小化功能损伤’这一临床黄金法则提供了切实可行的技术路径。”本研究得到了国家重大科研仪器研制项目、国家杰出青年科学基金、上海市卫健委交叉学科前沿项目等多项支持。目前,团队正积极推进该设备的产业化与临床应用转化,并探索其与腹腔镜、手术机器人等微创手术平台的集成能力。文章上线截图原文链接:https://doi.org/10.1038/s41551-025-01561-y

2025-11-20

-

深圳先进院 | 揭示大湾区碳汇“源-汇”机制与生态驱动力(Water Research & Limnology and Oceanography Letters)

通过对珠江口海域实施跨季节尺度的高时空精度走航监测与碳循环数据分析,在大湾区碳汇时空格局与机制研究方面取得突破性进展。在国家"双碳"战略与深圳建设"全球海洋中心城市"的时代背景下,海洋碳汇的精准量化已成为亟待攻克的科学难题。粤港澳大湾区近海生态系统承受着高强度人类活动的压力,对其蓝碳储量与固碳效率进行高分辨率科学评估,具有重大战略意义与现实价值。近日,中国科学院深圳先进技术研究院(简称“深圳先进院”)集成所光电中心姚泓名副研究员、祝铭高级工程师所在团队通过与暨南大学王艳研究员团队、中国海洋大学林贤彪副教授团队开展合作,依托先进院搭建的"大湾区近海蓝碳移动监测平台",搭载水下原位光谱分析仪、叶绿素a传感器、辐照度计等多款自主研发的海洋生化传感器,通过对珠江口海域实施跨季节尺度的高时空精度走航监测与碳循环数据分析,在大湾区碳汇时空格局与机制研究方面取得突破性进展。研究成果分别发表于国际权威期刊Water Research与Limnology and Oceanography Letters。两项研究从宏观与微观双重维度,系统性揭示了大湾区(珠江口)碳"源-汇"动态的时空演变规律及其生物地球化学驱动机制,构成了大湾区河口碳循环的全面"科学诊断报告"。河口生态系统是全球碳循环的关键枢纽,但正日益遭受富营养化和酸化的双重威胁。传统离散采样难以捕捉河口复杂多变的高频波动 ,这种观测缺陷导致全球河口碳通量估算存在30%-150%的巨大不确定性。关于海洋酸化与硝化互作的研究多依赖单变量实验室培养,难以还原自然环境中复杂的非线性反馈,导致对河口碳“源-汇”转换及其微观驱动力的认知存在盲区。依托大湾区近海蓝碳移动监测平台的高频走航观测数据(5米空间分辨率)和强大的多参数、多介质(水体、生物)采样和分析能力,精细刻画了伶仃洋河口(大湾区核心水域)的碳通量分布格局,并深入剖析了珠江口(大湾区水域)碳循环“泄露”的微观驱动机制,首次揭示了富营养化驱动下的“酸化–硝化”协同效应。研究发现该区域并非单一的碳源或碳汇,而是一个由河流与海洋共同塑造的“空间划分的碳处理器”,上游(河流影响区)为强 CO₂ 释放源,洪泛期通量峰值高达291.6 mmol C·m⁻²·d⁻¹;下游(海洋影响区)则转变为 CO₂ 吸收汇,净自养作用驱动通量降至-48.6 mmol C·m⁻²·d⁻¹;这一“源—汇”转变主要发生在距河口约40公里的空间阈值处,反映出水文混合与营养盐利用效率的综合调控作用。此外,研究揭示出大湾区蓝碳系统存在显著的季节性脉冲效应——洪汛期的碳通量远高于旱季,陆源输入的增强成为调控碳释放的关键因素。 尽管浮游植物光合作用驱动碳吸收,但高达 40%–60% 的固定碳会因异养作用被重新释放回大气。这种“即产即消”的机制形成了一个“碳循环回路”,显著削弱了河口生态系统的净固碳效率,也意味着基于叶绿素或卫星数据的碳汇估算可能被系统性高估。同时,研究进一步发现,长期富营养化状态下,珠江口水体酸化速率远高于开阔海域。在伶仃洋中游区域(即40公里的“源—汇”转换阈值处)形成了显著的“酸化–硝化”耦合热点。在该热点中,氨氧化微生物以铵盐为“燃料”进行硝化作用,每次反应都会释放出氢离子,削弱水体碱度并导致pH下降,形成局部“酸化中心”。该发现揭示了珠江口河口系统中存在一个自我强化反馈回路:富营养化驱动硝化作用,硝化引发酸化,而酸化环境又会筛选并塑造特定的微生物群落,反过来再次增强硝化过程。这一机制从微观层面揭示了大湾区水域固碳效率下降的根本原因,也为治理富营养化、提升区域碳汇潜力提供了新的科学思路。从宏观空间格局到微观生物机制,这两项研究构建了大湾区海洋碳汇的“全景式画像”。它们不仅深化了对河口海岸带碳循环的科学认知,更展示了深圳先进院在海洋科技领域“产–学–研–用”一体化创新体系的成果转化能力。未来,大湾区蓝碳移动监测平台将继续服务于大湾区及全国海洋碳中和战略,推动海洋电子信息、智能装备与生态决策的深度融合,让更多科研成果在“深蓝”中落地生根。深圳先进院副研究员姚泓名分别为两篇论文的第一作者和通讯作者,该研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、广东省基础与应用基础研究基金、以及Instrument Development for OceanologyLaboratory(I-DO Lab)的支持。图:大湾区蓝碳移动监测平台及自研传感器展示图:碳“源-汇”与初级生产力的精细化时空格局展示图:海-气CO2通量的宏观驱动因素解析图:大湾区海域酸化与富营养化的耦合效应图:相关微生物组学解析

2025-11-20

-

深圳先进院|首个语音驱动超声舌成像的统一生成框架(INFFUS)

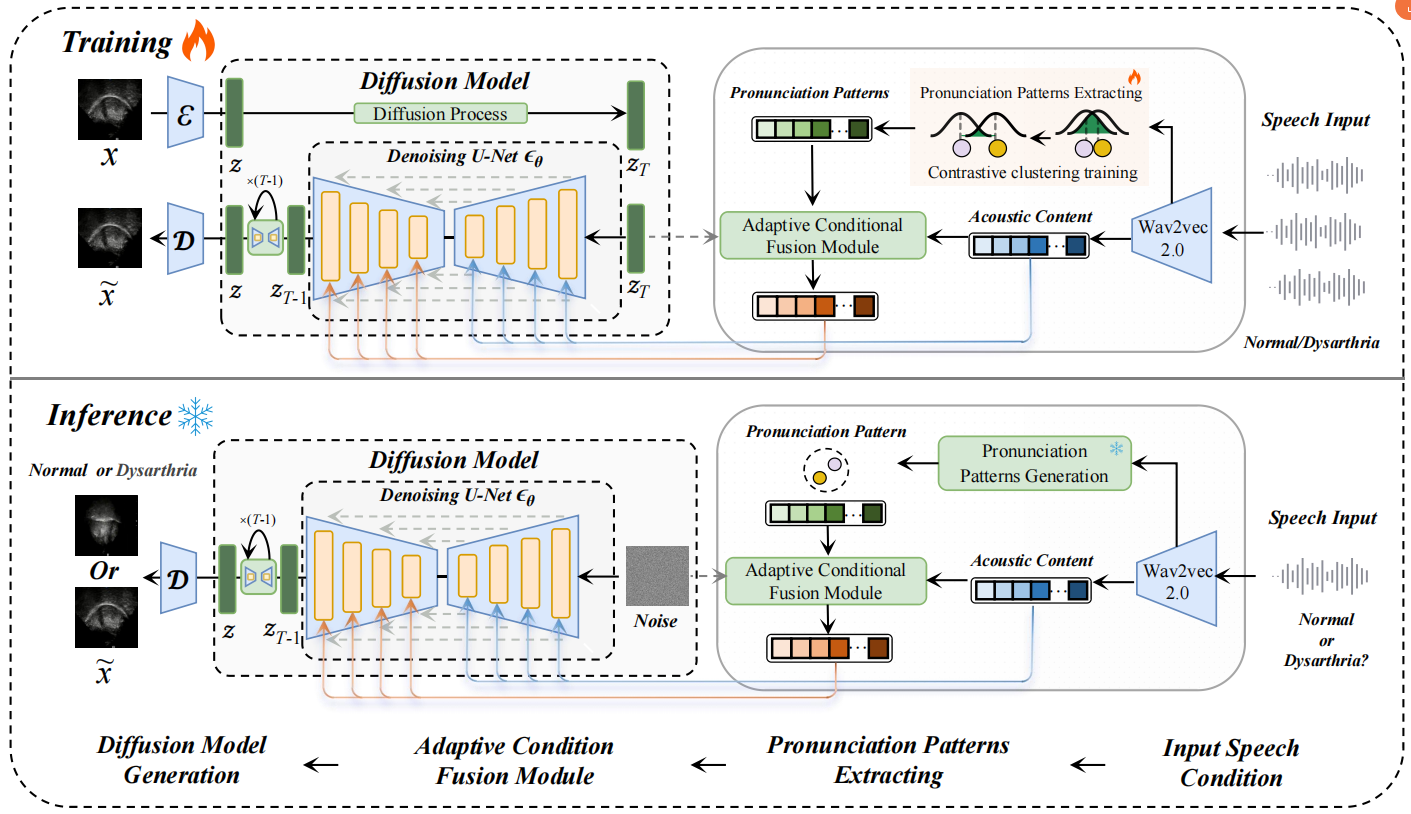

近日,中国科学院深圳先进技术研究院环绕智能与多模态研究室提出从语音到舌超声生成的统一扩散模型框架,能够根据输入的未知语音信号(例如健康或病理性语音),自适应地生成高保真度的舌体超声数据,这项研究为解决言语障碍评估与康复中的相关技术难题提供了新路径,相关研究已正式发表于国际期刊Information Fusion。近日,中国科学院深圳先进技术研究院环绕智能与多模态研究室提出从语音到舌超声生成的统一扩散模型框架,能够根据输入的未知语音信号(例如健康或病理性语音),自适应地生成高保真度的舌体超声数据,这项研究为解决言语障碍评估与康复中的相关技术难题提供了新路径,相关研究已正式发表于国际期刊Information Fusion。从“听声音”到“看舌动”的智能跨越在言语治疗与康复领域,准确、直观观察发音时舌头的内部运动对于诊断评估与康复训练具有关键意义。然而,传统超声舌成像设备因操作专业要求高、成本昂贵,在临床普及上面临较多限制。声学-发音反转(Acoustic-to-articulatory inversion,AAI)作为语音处理的重要方向,致力于从语音信号中推断发音器官的运动姿态,构建声音与形体之间的“翻译桥梁”。该技术能够将易于获取的语音信号,转化为难以直接观测的发音生理数据,为言语康复、语言教学乃至无声语音接口的开发提供新路径。因此,基于AAI技术实现的语音到舌超声生成方法,通过算法仅凭语音信号即可“推算”出对应的舌体运动数据,为临床提供了一种低成本、非侵入式的可视化解决方案。统一框架破解两大临床技术难题该技术长期面临两大挑战:一是配对的病理性语音-舌动数据极其稀缺,导致模型泛化性能差;二是健康与病理性言语在发音机制和声学特性上存在显著差异,导致模型在处理未知类型的语音时容易失败。面对这些挑战,研究团队提出了 Uni-UTIDiff统一框架。该框架的核心优势在于:统一建模:首次使用统一模型同时处理健康与病理性语音,无需为不同人群分别训练专家模型,极大提升了数据利用效率和模型通用性。智能辨音:基于对比聚类的无监督发音模式提取器,能自动判别输入语音是正常还是异常,无需人工标注,进一步挖掘更多隐藏特征表示。自适应生成:自适应条件融合模块能动态地将语音特征与识别出的发音模式相结合,确保生成的舌动图像既符合语音内容,又保留了特定发音模式(如病理性异常)的细节。实验结果表明,Uni-UTIDiff 不仅在统一框架下能够分别达到针对健康与病理语音的专家模型性能水平,还能在生成的舌超声图像中展现出优异的清晰度与自然度,充分验证了其在跨发音模式下的鲁棒生成能力。新一代言语智能康复与远程医疗的应用前景这项技术意味着,未来我们有可能仅通过一个APP收录的用户语音,即可生成其对应的发音器官内部运动,为下述不同场景带来应用变化:精准康复与远程医疗平台:为不同地区的构音障碍患者提供专业言语治疗服务。患者通过实时可视化的舌位运动生物反馈,帮助其更有效地进行家庭专业康复训练。临床辅助诊断:作为筛查工具辅助医生快速评估患者的言语运动功能,生成客观的影像报告,提升诊断效率。语言教学与保护:可用于语言教学,帮助学习者直观理解发音要领;记录或推断特定罕见语言的发音生理特征。中国科学院深圳先进技术研究院王岚、燕楠研究员为共同通讯作者,研究助理杨毓栋和高级工程师苏荣锋为共同第一作者。此外,中山大学第八附属医院招少枫主任、香港大学Manwa.L.Ng教授为论文的共同作者。该研究获得国家重点研发计划、国家自然科学基金、深圳市自然基金重点项目等项目支持。<!--!doctype-->文章上线截图,论文链接:https://doi.org/10.1016/j.inffus.2025.103896图1 整体方法流程图图2 Uni-UTIDiff的训练和推理细节图3 模型生成效果图(自适应区分健康和异常患者)

2025-11-06

-

深圳先进院 | 绘制跨血糖状态的全身代谢网络图谱(EJNMMI)

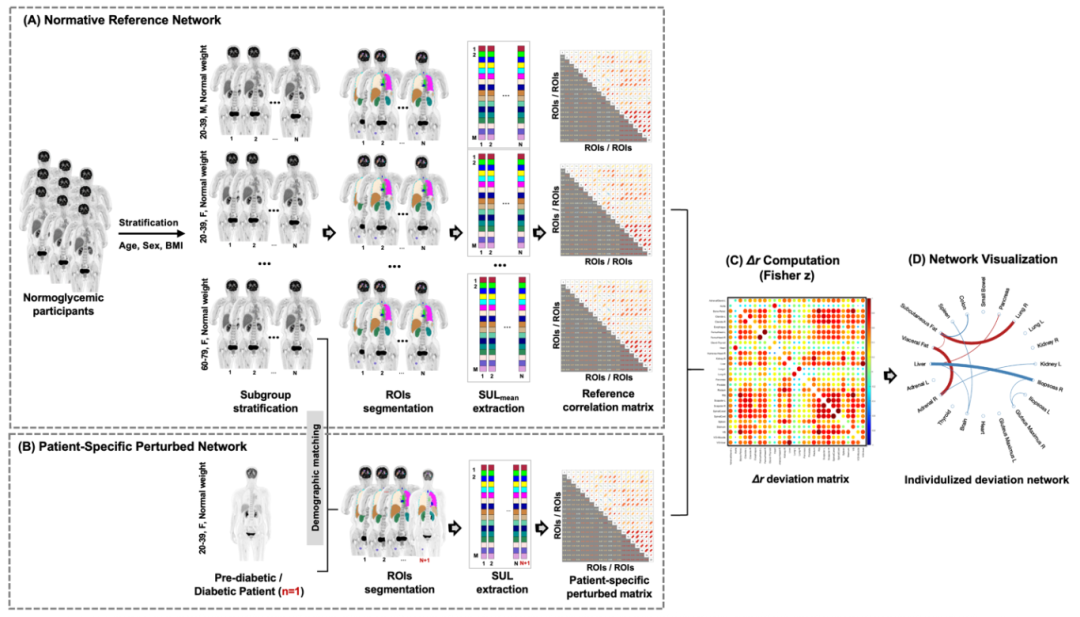

近日,医学成像科学与技术系统全国重点实验室胡战利研究员与北京大学深圳医院董孟杰教授团队合作,首次系统描绘了血糖异常进展过程中的多器官代谢网络动态重塑图谱,并揭示了神经-外周代谢轴在糖尿病发生发展中的核心调控机制。该研究成果以"Mapping systemic inter-organ metabolic networks across glycemic continuum using whole-body [18F]FDG PET/CT and machine learning"为题,发表在核医学成像领域TOP期刊European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging上。近年来,越来越多的研究表明,糖尿病是一种涉及多器官代谢协同失衡的系统性疾病。跨器官代谢网络的失调不仅影响葡萄糖稳态,还与胰岛素抵抗、神经内分泌紊乱、免疫失衡等病理过程密切相关。然而,由于传统成像技术和数据整合能力的局限,糖尿病在全身代谢网络层面的动态演变机制仍缺乏系统性认识。近日,医学成像科学与技术系统全国重点实验室胡战利研究员与北京大学深圳医院董孟杰教授团队合作,首次系统描绘了血糖异常进展过程中的多器官代谢网络动态重塑图谱,并揭示了神经-外周代谢轴在糖尿病发生发展中的核心调控机制。该研究成果以"Mapping systemic inter-organ metabolic networks across glycemic continuum using whole-body [18F]FDG PET/CT and machine learning"为题,发表在核医学成像领域TOP期刊European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging上。本研究采用全身[¹⁸F]FDG PET/CT成像技术,一次扫描即可同步捕捉全身主要器官的全景葡萄糖代谢,结合机器学习与可解释性分析,为探索糖尿病跨器官代谢失衡提供了全新视角。研究团队在实验室前期工作的基础上 (Sun et al, EJNMMI, 2022; 49(8): 2994-3004),基于多中心1149例受试者的全身PET/CT数据,利用广义线性模型校正年龄、性别、BMI等混杂因素,提取20个关键器官的代谢特征。通过计算器官间的代谢相关性,团队分别绘制了正常血糖、糖尿病前期和糖尿病三大群体的全身代谢网络图谱,并采用“个体化偏差网络”概念,用于刻画每位受试者相对于健康常模的代谢协同异常程度。在此基础上,研究团队结合随机森林分类器与SHAP可解释性分析,精准识别出糖尿病早期代谢失衡的关键器官通路,尤其是脑-肝脏、脑-胰腺与脑-肌肉三大神经-外周代谢枢纽。这一发现揭示了大脑在调控全身葡萄糖代谢中的核心作用,并为代谢异常的早期预警提供了潜在的影像学生物标志物。中国科学院深圳先进技术研究院胡战利研究员、北京大学深圳医院董孟杰教授为该论文的共同通讯作者。中国科学院深圳先进技术研究院博士后陶学桐为论文第一作者。研究工作得到了医学成像科学与技术系统全国重点实验室、国家自然科学基金(数学天元重点专项)、国家重点研发计划(重大科学仪器设备研发重点专项)和深圳市科技重大专项等项目的资助。图1:群体代谢网络搭建示意图图2:个体代谢网络搭建示意图原文链接:https://link.springer.com/article/10.1007/s00259-025-07582-8?sessionid=-2144336730

2025-11-14

-

深圳先进院 | 发现靶向H7亚型禽流感病毒血凝素头部独特保守表位的广谱中和抗体(PNAS)

自2013年开始,我国暴发了五波人感染H7N9禽流感病毒疫情,之后又出现散发病例和人感染H7N4禽流感病例,病死率超过39%。目前尚无获批的人用H7禽流感疫苗。流感病毒血凝素蛋白头部区是流感病毒高效中和抗体结合的热点区域,但是靶向HA头部区的抗体常因毒株变异而失效。因此,开发靶向HA头部新型保守表位的中和抗体并设计组合疗法已成为应对禽流感的重要研究方向。自2013年开始,我国暴发了五波人感染H7N9禽流感病毒疫情,之后又出现散发病例和人感染H7N4禽流感病例,病死率超过39%。目前尚无获批的人用H7禽流感疫苗。流感病毒血凝素蛋白(hemagglutinin,HA)头部区是流感病毒高效中和抗体结合的热点区域,但是靶向HA头部区的抗体常因毒株变异而失效。因此,开发靶向HA头部新型保守表位的中和抗体并设计组合疗法已成为应对禽流感的重要研究方向。中国科学院深圳先进技术研究院医药所蛋白药物中心万晓春团队联合广州国家实验室施一团队、中国科学院微生物研究所高福团队、深圳市第三人民医院杨扬团队成功在感染H7N9禽流感幸存者中分离出靶向H7血凝素头部保守表位的广谱中和抗体6Y13,相关成果近日发表在PNAS上,题为"Structural basis for a potent human neutralizing antibody targeting a conserved epitope on the H7 hemagglutinin head",为防治人感染H7亚型禽流感储备创新药物,并为禽流感疫苗的研发提供了参考。6Y13是人VH3-30基因编码的单克隆抗体,可以强效广谱中和H7亚型流行病毒(图1),并可以高亲和力结合跨越20年抗原进化的北美和欧亚系H7亚型禽流感病毒血凝素蛋白(图2),能够100%预防和治疗H7N9感染小鼠(图3)。抗体-抗原复合物冷冻电镜结构以及氢氘交换质谱等结果显示,6Y13结合在HA头部区受体结合位点侧边的一个独特保守表位(图4)。病毒吸附抑制实验和竞争结合ELISA实验等结果显示,6Y13通过抑制病毒的受体结合发挥中和作用(图5)。中国科学院深圳先进院李俊鑫助理研究员、广州国家实验室王敏副研究员、深圳市第三人民医院杨扬研究员为论文共同第一作者,万晓春研究员、施一研究员和高福院士为论文共同通讯作者。研究获深圳市医学研究基金、国家自然科学基金、国家重点研究发展计划、深圳基础研究基金、广东基础与应用基础研究基金支持。图1 人抗体6Y13的序列特征和广谱中和活性图2 6Y13抗体的反应广度及亲和力图3 6Y13对H7N9病毒感染小鼠的保护作用图4 6Y13与HA复合物的冷冻电镜结构图5 6Y13抗体的抗病毒机制原文链接:www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2503008122<!--!doctype-->

2025-11-20

-

深圳先进院联合提出细胞尺度全脑纤维重建新技术(Nature Methods)

11月3日,中国科学院深圳先进技术研究院脑认知与脑疾病研究所/深港脑科学创新研究院徐放、肖彦洋、毕国强团队,联合中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心刘赐融等研究团队在Nature Methods在线发表题为"Whole-brain reconstruction of fiber tracts based on cytoarchitectonic organization"的研究论文。研究提出了一种基于细胞结构方向信息解析脑内神经纤维走向的新方法CABLE(cytoarchitecture-based link estimation),实现了在灵长类动物乃至人类脑组织中以细胞尺度完整重建全脑三维神经纤维通路。该方法突破了传统扩散磁共振成像在毫米级分辨率下精度的局限,同时规避了轴突病毒示踪通量低、难以整脑应用的瓶颈,为高精度脑连接图谱构建提供了新的技术路径。

2025-11-04

-

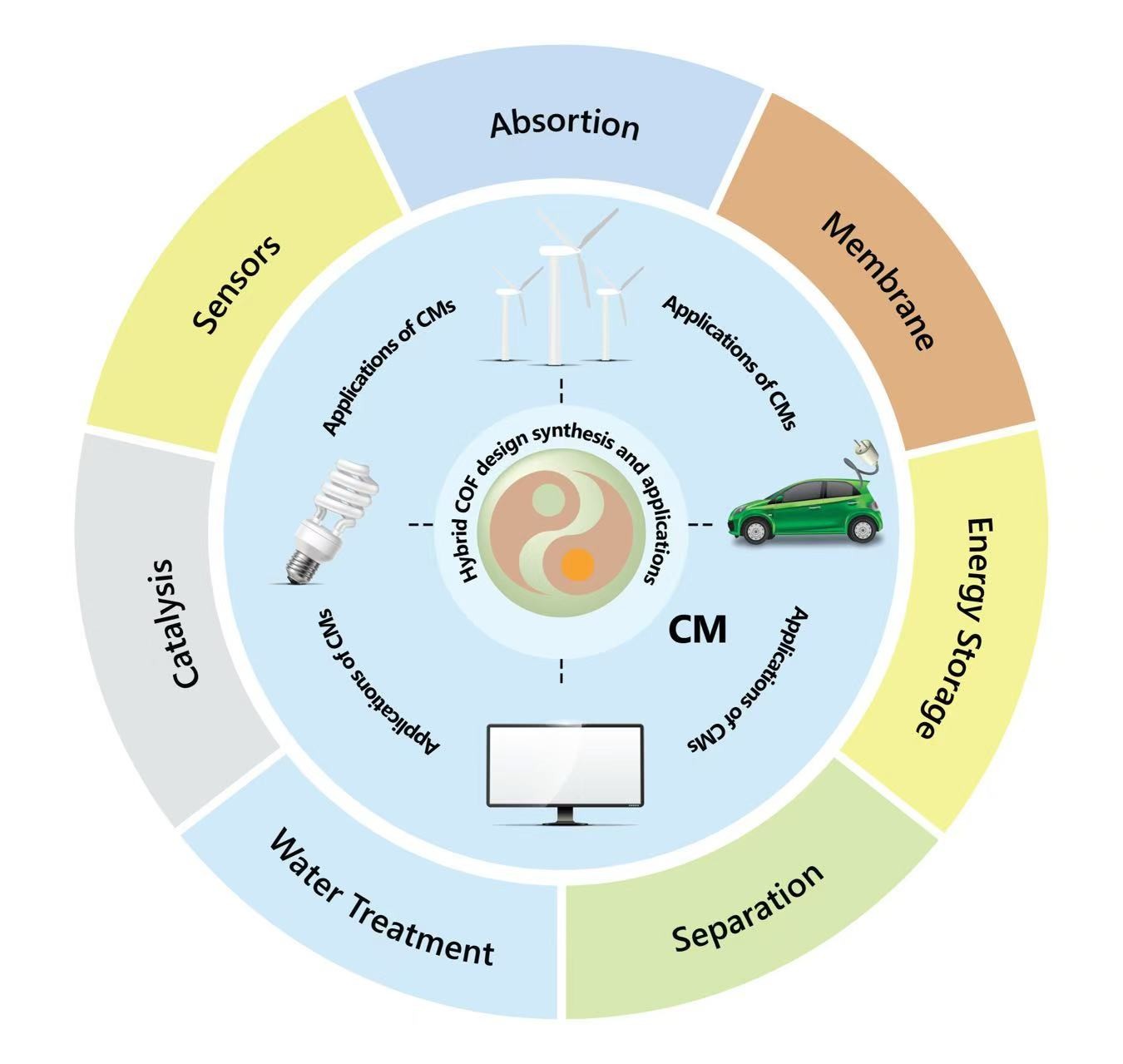

广州能源所发表综述文章《杂化共价有机框架材料及其关键金属回收等应用》

近日,中国科学院广州能源研究所废弃物处理与资源化利用研究团队在期刊Coordination Chemistry Reviews(影响因子23.5)发表了题为《杂化共价有机框架材料及其关键金属回收等应用》的综述文章。该文系统展示了杂化共价有机框架材料(H-COFs)作为新一代先进材料的设计策略,并勾勒了其在关键金属回收利用、清洁水生产以及可持续能源发展等全球性挑战中的应用蓝图。文章搭建了基础化学研究与技术开发之间的桥梁,推动H-COFs成为材料科学、环境可持续性与能源技术交叉融合的创新平台。近日,中国科学院广州能源研究所废弃物处理与资源化利用研究团队在期刊Coordination Chemistry Reviews(影响因子23.5)发表了题为《杂化共价有机框架材料及其关键金属回收等应用》的综述文章。该文系统展示了杂化共价有机框架材料(H-COFs)作为新一代先进材料的设计策略,并勾勒了其在关键金属回收利用、清洁水生产以及可持续能源发展等全球性挑战中的应用蓝图。文章搭建了基础化学研究与技术开发之间的桥梁,推动H-COFs成为材料科学、环境可持续性与能源技术交叉融合的创新平台。该综述全面梳理了杂化共价有机框架材料在不同应用领域中的设计策略、合成方法及其与具体场景的适配性,展示了其在战略金属回收、离子分离与催化转化等复杂环境中所表现出的优异选择性、高效性和稳定性。文章剖析了该领域当前面临的关键挑战,并指明了未来发展方向,特别强调分子层面的精准设计、先进表征技术的应用以及规模化制备工艺的突破,同时阐述了结合机器学习与计算建模对加速新材料开发的重要意义。此外,作者深入探讨了共价有机框架(COFs)与金属有机框架(MOFs)、磁性纳米粒子、碳基及硅基纳米材料等的复合潜力,指出通过多组分协同与复合物理场作用,可进一步提升H-COFs在孔道调控、结构稳定性与功能集成方面的性能,从而拓展其多样化、可循环利用及高机械强度等优异特性。文章前瞻性地指出,杂化共价有机框架材料(H-COFs)平台有望为解决传统选矿工艺中能耗高、物耗大、污染重、选择性差及不可持续等痛点提供替代路径,并将在涉及“三稀”关键元素高效回收的低品位共伴生矿产资源冶炼领域发挥广泛而积极的作用。该论文第一作者为博士研究生Aaron S. Pittman,通讯作者为曹晏研究员。原文信息:Hybrid covalent organic frameworks: advanced material for critical metals recovery and other applications. Coordination Chemistry Reviews, 542 (2025) 216863. DOI: 10.1016/j.ccr.2025.216863. 链接 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010854525004333面向CMs回收及其他新兴应用的H-COFS设计

2025-11-20

-

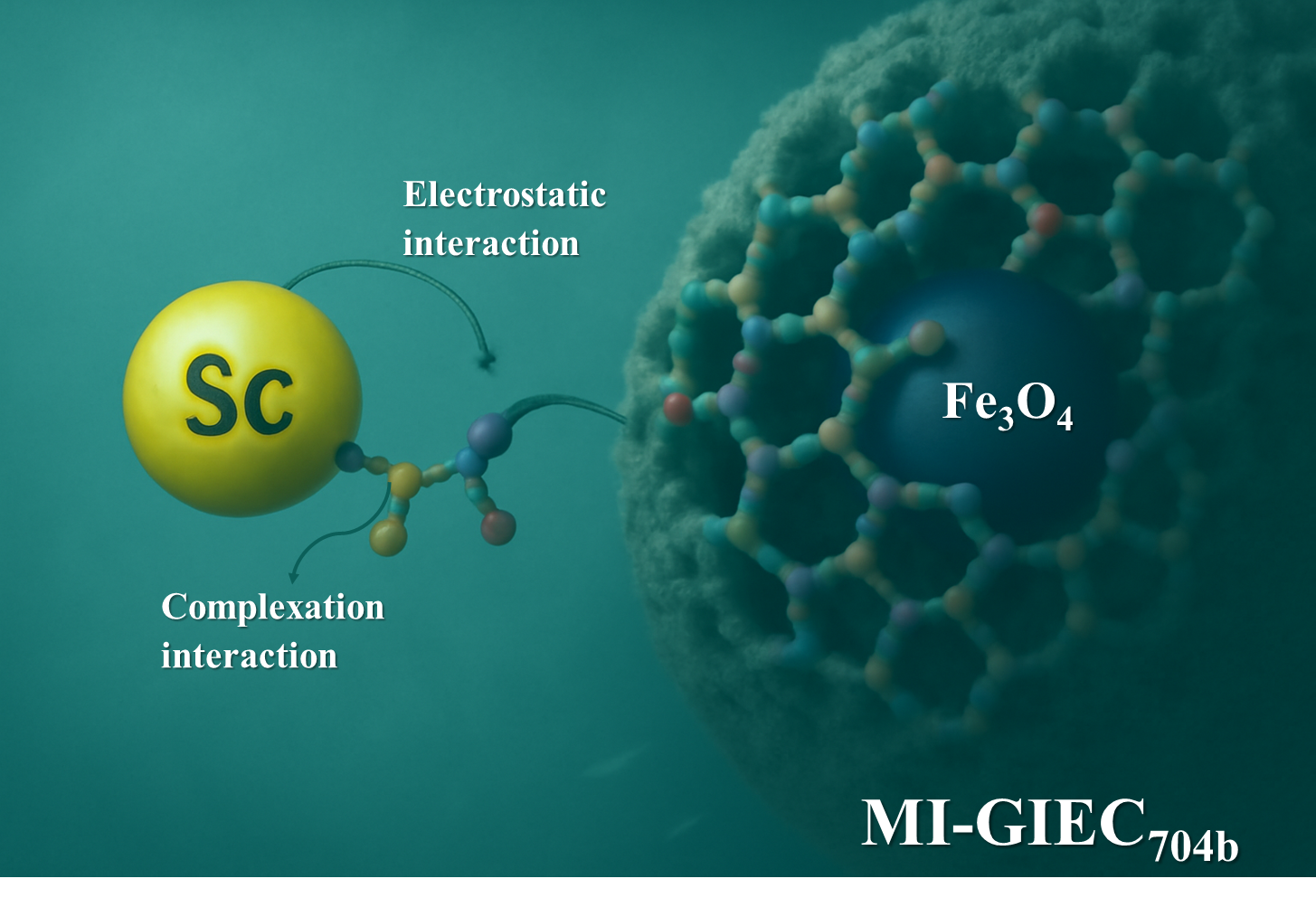

广州能源所在绿色高效低成本回收战略性关键金属的团簇晶态材料方面取得进展

近期,中国科学院广州能源研究所废弃物处理与资源化利用科研团队在Chemical Engineering Journal, Coordination Chemistry Reviews, Separation and Purification Technology, Surfaces and Interfaces等期刊上连续发表研究成果,系统报道了利用杂化共价有机框架材料(H-COFs)实现战略性关键金属的绿色、高效、低成本回收的创新方法。该系列工作重点介绍了选择性回收、可循环利用及可再生能源驱动等核心技术,围绕固废、共伴生矿与低品位矿产等高价值元素矿冶研究主线,构建了结构精准可调、功能多样化的分子团簇晶态材料平台,为解决长期困扰该领域的选择性捕获、循环回收可持续性及能源转型中的资源保障等难题提供了富有成效的探索路径。近期,中国科学院广州能源研究所废弃物处理与资源化利用科研团队在Chemical Engineering Journal, Coordination Chemistry Reviews, Separation and Purification Technology, Surfaces and Interfaces等期刊上连续发表研究成果,系统报道了利用杂化共价有机框架材料(H-COFs)实现战略性关键金属的绿色、高效、低成本回收的创新方法。该系列工作重点介绍了选择性回收、可循环利用及可再生能源驱动等核心技术,围绕固废、共伴生矿与低品位矿产等高价值元素矿冶研究主线,构建了结构精准可调、功能多样化的分子团簇晶态材料平台,为解决长期困扰该领域的选择性捕获、循环回收可持续性及能源转型中的资源保障等难题提供了富有成效的探索路径。Sc³⁺与 MI-GIEC704b 复合吸附剂的相互作用路径图研究指出离子型双壳层磁性共价有机框架材料可实现稀土元素及铜、铝、铁等金属元素的超快选择性回收,离子功能化与磁性杂化策略赋予材料优异的吸附速率与选择性。进一步发展的金属掺杂模板型杂化共价有机框架材料可成功应用于稀土钪的高选择性回收,吸附效率达99.6%,并在赤泥浸出液中实现钪回收的同时保持铝回收率高达94%。研究进而揭示了磁性杂化共价有机框架材料(Fe₃O₄@ThDa@TpPa)对废水中半导体元素铟(In³⁺)和锗(Ge⁴⁺)的高效选择性捕集能力,捕集率分别达到99%与80%,同时材料表现出优异的循环稳定性与耐酸性。研究还开发了具有复合多级结构的氮掺杂碳共价有机框架复合材料(nC@Fe₃O₄),用于电子废弃物中金等贵金属的快速、高容量、选择性及环境友好型提取。该材料对金和铜的吸附容量分别高达3300 mg·g⁻¹和2600 mg·g⁻¹,即使在电子化学品废液等复杂实际环境中,金的回收效率仍稳定维持在95%以上。该系列研究充分展示了杂化共价有机框架复合材料在多种战略性关键金属选择性回收中的广泛适用性与巨大潜力,在工业废水处理、城市矿山开发、等领域展现出规模化应用前景,并为高效先进材料的设计与开发提供了重要支撑。nC@Fe₃O₄ 复合材料对金属离子的吸附示意图论文第一作者为博士研究生Aaron S. Pittman,通讯作者为曹晏研究员。相关文献1. A.S. Pittman,Y. Cao (et al). “Synergistic utilization of carbon-integrated covalent organic frameworks and magnetic Fe₃O₄ nanoparticles for efficient recovery of gold and copper from E-waste.” Chemical Engineering Journal,474 (2025) 155332. DOI: 10.1016/j.cej.2025.1553322. A.S. Pittman,Y. Cao,S. Lu,“Ionic double-shell magnetic covalent organic framework for sharp and fast adsorption of critical metals,” Separation and Purification Technology,341 (2024) 126846. DOI: 10.1016/j.seppur.2024.1268463. A.S. Pittman,Y. Cao. “Metal incorporated into magnetic hybrid covalent organic framework for high selective uptake of scandium ion.” Separation and Purification Technology (2025),355,129513. DOI: 10.1016/j.seppur.2024.1295134. A.S. Pittman,Y. Cao (et al). “Efficient and selective recovery of indium and germanium from environmental wastewater using a novel covalent organic framework composite.” Surfaces and Interfaces (2025),72,107157. DOI: 10.1016/j.surfin.2025.107157

2025-11-20

-

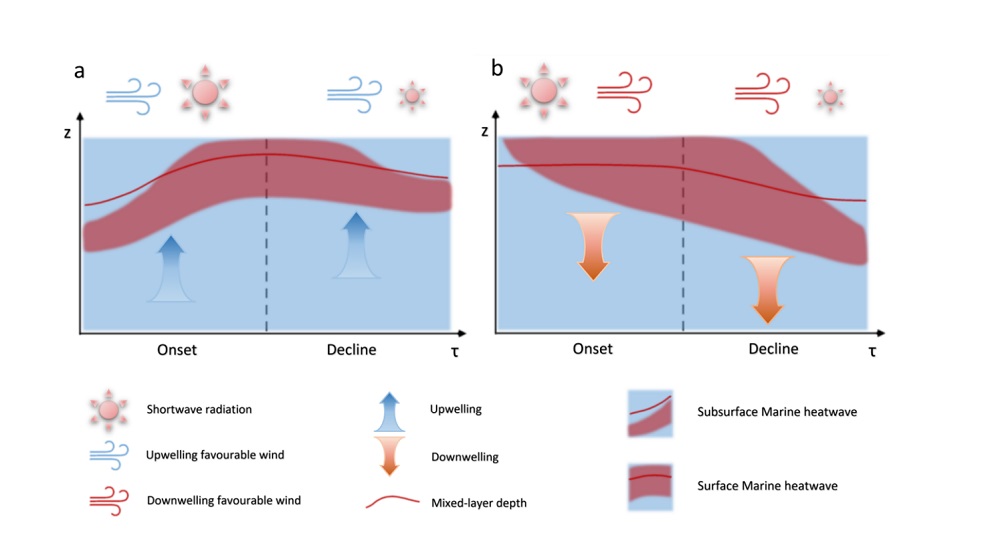

南海海洋所科研人员研究揭示粤港澳大湾区海洋热浪的垂向演化机制

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境实验室(LTO)、全球海洋和气候研究中心(GOCRC)以及广东省海洋遥感重点实验室(LORS)的王春在研究员团队,系统揭示了季节性大气强迫与上升流系统如何调节粤港澳大湾区海洋热浪的垂向演化。相关成果以“Vertical transitions of marine heatwaves influenced by seasonally varying atmospheric forcing and coastal upwelling system”为题,发表于国际期刊Communications Earth & Environment。论文第一作者为LTO助理研究员胡玉玮,通讯作者为研究员王春在。海洋热浪可理解为“水中的热浪”,当海水温度在一段时间内显著高于气候平均值时便形成此类事件。长期以来,学界普遍认为沿岸上升流系统(Coastal Upwelling System)可能是抵御热浪的“冷庇护所”(thermal refugia)。上升流由季风或沿岸风驱动,将深层冷水输送到表层,从而抵消部分变暖效应。然而,上升流与海洋热浪究竟如何相互作用?它能否真正“限制”海洋热浪的发展深度?这些问题一直缺乏系统的定量研究。研究团队提出了一个核心假设:当上升流与海洋热浪同时出现时,上升流会限制海洋热浪的垂向范围;反之,下沉流则会使海洋热浪进入更深层的水体。研究以粤港澳大湾区(Greater Bay Area,GBA)近海为代表区域,综合利用卫星观测与再分析数据,开展混合层热量收支(Mixed-layer heat budget)分析,探讨了风场、海表通量与上升流系统对海洋热浪的共同调制作用。结果表明,大湾区的海洋热浪与季节性上升流系统存在紧密的动力耦合关系:它们共享相同的大气强迫源,如季风与太阳短波辐射;同时,它们在次表层发生能量与物质交换,并受沿岸地形控制,通过风应力引起的埃克曼输运(Ekman transport)与抽吸(Ekman pumping)实现垂向耦合。研究首次揭示了海洋热浪事件在垂向上的动态转换过程,如图1所示。在事件的形成阶段,上升流可将次表层暖水抬升至表层,与表层异常暖水结合形成新的表层海洋热浪;而在消亡阶段,表层冷却后,残余的暖水将重新聚集在次表层,形成次表层热浪。换句话说,一个海洋热浪事件的结束,可能孕育着下一次海洋热浪的起点。这种“表层—次表层”的往复迁移表明,海洋热浪并非孤立事件,而是一个连续的三维能量过程。研究同时指出,海洋热浪的演化受多种物理过程共同驱动。表层热通量(主要包括太阳短波辐射和潜热通量)决定海洋热浪的基本升温与降温趋势;季风风场通过触发上升流或下沉流调节水柱的垂向运动;而沿岸洋流与次表层水团的输送则进一步影响海洋热浪的空间分布。三者交互作用,使得海洋热浪的形成与消亡呈现出明显的季节性和空间非均匀性。研究不仅深化了人们对海洋热浪三维结构的理解,也为预测极端海洋事件提供了新的思路。虽然上升流区在持续变暖的背景下仍可能成为相对安全的“冷庇护所”,但其缓冲效应更可能体现在次表层或底层海洋热浪,而非表层事件。未来,研究团队计划在其他典型上升流系统中开展进一步观测与数值模拟,以验证该机制的普适性,并评估其对海洋生态系统与区域气候的影响,为沿岸生态管理、渔业调控以及气候适应策略的制定提供新的科学依据。本研究得到国家自然科学基金重大项目、国家自然基金合作创新研究团队项目等共同资助。相关论文信息:Hu,Y. & Wang,C. Vertical transitions of marine heatwaves influenced by seasonally varying atmospheric forcing and coastal upwelling system. Communications Earth & Environment 6,911 (2025). https://doi.org/10.1038/s43247-025-02853-6原文链接:https://doi.org/10.1038/s43247-025-02853-6图1 季节性大气强迫、上升流系统与海洋热浪相互作用示意图

2025-11-18

-

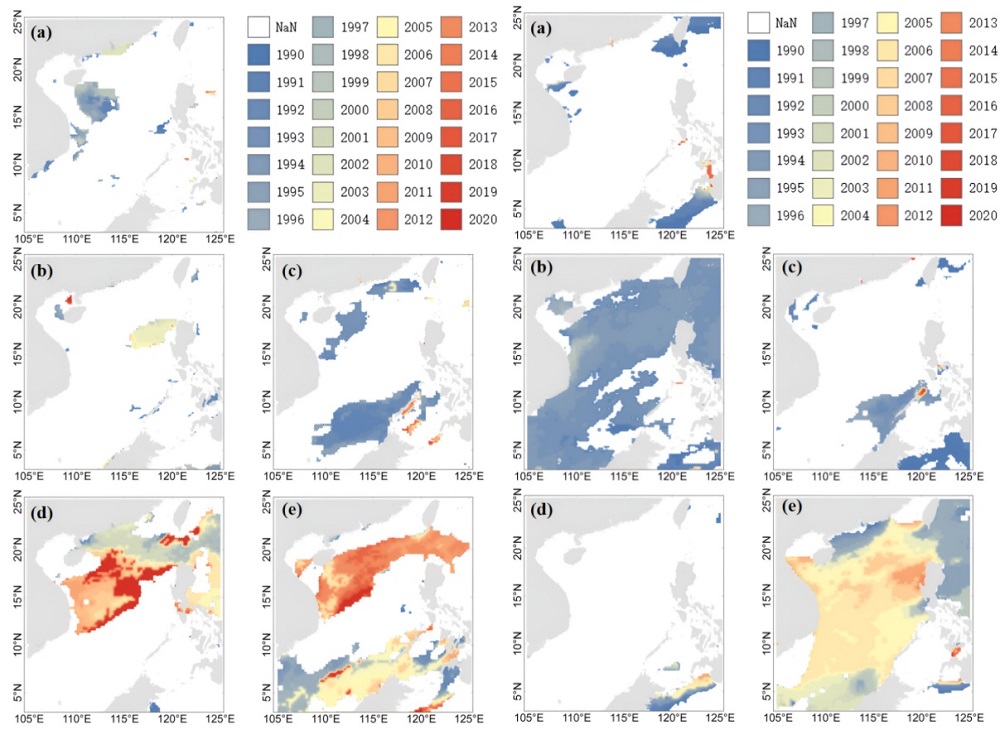

南海海洋所研究团队揭示南海风、浪资源长期趋势突变的时空异质特征

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境实验室、热带海洋环境与岛礁生态全国重点实验室和广东省海洋遥感与大数据重点实验室施平和唐世林团队,揭示了南海风能和波浪能资源密度长期趋势突变的季节与空间异质性特征及其驱动机理。成果以“The climatic mutation in the long-term trends of wind and wave energies in the south China sea”为题发表于能源领域国际知名期刊Energy。论文共同第一作者为硕士生童一峰和博士后孙唯一,共同通讯作者为副研究员李骏旻和助理研究员李博,合作者还包括助理工程师陈武阳、研究员李毅能、助理研究员李少钿和研究员施平。风能和波浪能作为重要的海洋可再生清洁能源,在近岸及远海岛礁海域具有广阔的应用前景。认识能源的时空分布及长期趋势是资源开发价值评估和区域能源结构优化的关键。然而,以往研究多把能源的长期变化视作增长或减弱的单一趋势。本研究基于ERA5再分析数据以及多个站位的浮标观测资料,阐明了南海在1980-2024年间波浪能呈现全域增强、风能呈现北部增强/南部减弱、冬季增强/夏季减弱的总体变化趋势。利用Mann-Kendall趋势突变分析,识别出1995年与2005年是南海风能和波浪能长期趋势的两个关键突变点(图1):在1995年前后,夏季南部风能减弱和北部风能增强的趋势均放缓,春季波浪能则从增强转变为减弱趋势;在2005年前后,冬季风能和波浪能增长趋势均显著加速。通过分析风、浪场变化与ENSO、PDO与AMO等主要气候因子的关系,揭示了气候变化通过调节季风强度与强风事件频率,共同驱动了南海具有季节和区域差异特征的风、浪能趋势突变过程。研究结果不仅可为南海可再生能源的布局和开发提供科学依据,而且对能源设施预警决策与运维优化模型的构建具有技术支撑意义。本研究得到国家自然科学基金区域创新发展联合基金项目、广东省基础与应用基础研究基金面上项目、中科院南海所基础前沿与创新发展项目和热带海洋环境与岛礁生态全国重点实验室提升原始创新能力平台项目等共同资助。相关论文信息:Tong,Y.1,Sun,W.1,Li,J.*,Chen,W.,Li,Y.,Li,B.*,Li,S.,Shi,P. (2025). The climatic mutation in the long-term trends of wind and wave energies in the South China Sea. Energy,340,139206. https://doi.org/10.1016/j.energy.2025.139206原文链接:https://doi.org/10.1016/j.energy.2025.139206图1 南海(左)风能和(右)波浪能趋势突变年份的空间分布(1980-2024年);(a)全年、(b)春季、(c)夏季、(d)秋季、(e)冬季

2025-11-13