-

华南植物园联合研究发现DoMYB75协调铁皮石斛多糖和花青素生物合成的新机制

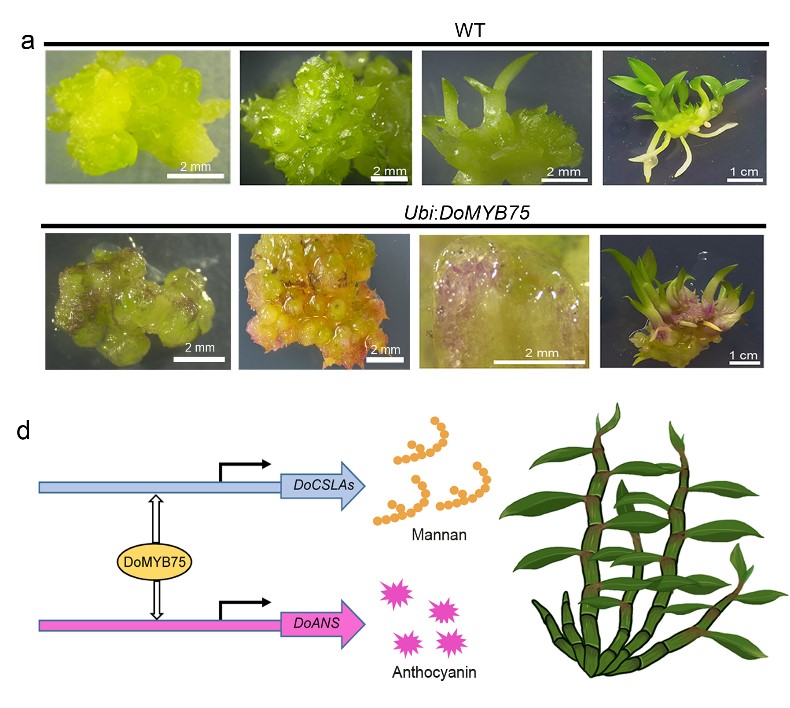

石斛属(Dendrobium)是兰科中物种最丰富的属之一,其种类主要附生于树干或扎根于岩壁。无论是哪种着生方式,它们都面临着贫瘠且易旱的苛刻环境,这样的生存挑战塑造了石斛非凡的生态适应性,并驱动其演化出独特的生存策略——其茎部特化为储能器官,以甘露聚糖而非淀粉作为主要储备多糖,同时积累花青素,形成强大的抗氧化系统。这一适应性特征对石斛在极端环境中的生存与繁衍至关重要。然而,它们抗胁迫的分子机制一直未被揭示。中国科学院华南植物园与福建农林大学合作,研究发现DoMYB75能直接结合甘露聚糖合成关键基因DoCSLAs的启动子区域并激活其表达。抑制DoMYB75会降低水溶性多糖中的甘露糖和葡萄糖含量,并下调DoCSLAs表达;而过表达DoMYB75则显著提升这些单糖水平并上调DoCSLAs表达。有趣的是,过表达DoMYB75的铁皮石斛材料出现了花青素积累增强的现象。进一步机制解析表明,DoMYB75能通过直接结合并激活花青素合成关键基因DoANS基因启动子来促进花青素合成。此外,研究发现过表达DoMYB75显著提升了植株清除过氧化氢的能力,从而缓解了氧化损伤并增强了抗旱性。上述结果证明了DoMYB75通过协同调控多糖与花青素代谢,进而增强铁皮石斛抗胁迫能力(图)。相关研究成果以题为“DoMYB75 coordinately regulates polysaccharide and anthocyanin biosynthesis in Dendrobium officinale”发表在国际知名学术期刊Horticulture Research上。研究首次揭示了MYB转录因子DoMYB75协同调控铁皮石斛甘露聚糖与花青素生物合成的分子机制,以及其在干旱胁迫中的作用,为石斛品种的精准选育及其适应机制的研究提供了关键基因资源与全新理论视角。中国科学院华南植物园何春梅副研究员为该论文的第一作者,段俊研究员和福建农林大学刘仲健教授为共同通讯作者,中国科学院华南植物园司灿博士、李守洁博士、戴光义博士和已毕业学生曾丹琦(福建农林大学讲师)、张明泽(黔南民族师范学院)、陈璟、石鸿宇参与了研究工作。该研究得到了国家自然科学基金和广东省重点领域研发计划项目的资助。论文链接:https://doi.org/10.1093/hr/uhaf291图. DoMYB75协同调控铁皮石斛多糖和花青素合成的工作模型

2025-11-17

-

华南植物园发现红树林树干甲烷排放显著抵消碳汇效益

红树林作为典型的“蓝碳”生态系统之一,能够高效吸收和固存大气中的二氧化碳。然而,红树林生态系统也会释放温室气体甲烷(CH4),其实际气候增益效应可能因此受到削弱。长期以来,研究者主要关注来自土壤和水面的甲烷排放,而红树林树干是否作为潜在的甲烷排放通道、以及其在全球碳汇核算中的贡献,一直存在较大的认知空白。研究首次基于全球尺度的红树林树干甲烷排放监测与模型推算,构建了目前最完整的红树林树干甲烷排放数据库。研究结合我国红树林多点长期原位监测数据、全球文献数据集以及机器学习模型,对树干甲烷排放的驱动机制及其碳汇抵消效应进行了系统评估。结果显示,红树林树干是重要且此前被低估的甲烷排放通道,其排放量与土壤排放呈强相关关系,说明树干甲烷主要源自土壤中微生物的产甲烷过程,并通过树体通气组织向上输送。实地测量和同位素证据表明,树干在垂直方向上存在显著递减的排放模式,其中,树干基部排放最为强烈。全球尺度上,研究估算红树林树干每年释放约 730.6 Gg CH4,可抵消约 16.9 % 的红树林沉积碳埋藏量;若与土壤甲烷排放共同考虑,甲烷排放将抵消红树林蓝碳固存的约 27.5 %。这一结果意味着,仅以沉积碳埋藏量评估蓝碳潜力可能显著高估其气候减排效益。该研究结果以“Mangrove sediment carbon burial offset by methane emissions from mangrove tree stems”为题发表在国际顶尖地球科学期刊Nature Geoscience(《自然·地球科学》,IF5=16.1)上 。中科院华南植物园小良站覃国铭博士为第一作者,王法明研究员为通讯作者。该研究得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、中国科学院青年科学家基础研究项目、广东省基础与应用基础研究基金、南方海洋科学与工程广东实验室(珠海)等项目资助。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41561-025-01848-4图. 全球红树林树干与土壤界面甲烷排放量

2025-11-16

-

华南植物园揭示微生物网络重组驱动长期增温下微生物碳代谢的热适应

土壤每年因微生物的分解作用向大气排放约40-60 Pg的碳。气候变暖预计将进一步刺激微生物对土壤有机碳的分解,导致正的碳-气候反馈效应。然而,尽管已有大量关于增温下微生物碳代谢特征及其对土壤有机碳分解影响的研究,但多基于短期实验的观测研究。人们对长期增温影响下土壤微生物碳代谢的变化特征及其驱动机制了解有限,特别是在热带和亚热带森林中,这阻碍了对土壤碳-气候反馈的准确预测。微生物碳利用效率(即微生物将底物碳用于自身生长的比例)对土壤碳积累至关重要,但其如何随增温持续时间而变化仍不清楚。基于此,中国科学院华南植物园鼎湖山站刘菊秀研究员团队基于在鼎湖山建立并连续运行十余年的野外生态系统水平增温平台(+0°C、+1.0°C、+2.1°C),开展了南亚热带森林土壤微生物碳代谢对长期增温的响应与适应机制研究。研究发现,增温10年后,微生物碳利用效率与温度呈正相关,这与以往预期的碳利用效率随温度升高而下降的趋势相反,说明微生物碳代谢在长期增温下发生了调整。这种转变并非由微生物多样性的变化以及底物碳有效性驱动,而是由微生物群落向更稳定的网络结构重组所致(图)。这些网络主要由生长缓慢但高效的微生物(K策略微生物)组成,从而增强了微生物代谢的热适应能力。最终,微生物的呼吸作用和生长恢复到与未升温土壤相当的水平,部分抵消了最初的碳损失。这与先前温带森林中的仅土壤增温实验观测结果不同。该研究对于提高南亚热带森林土壤碳-气候反馈预测的准确性具有重要意义。尽管近年来微生物碳利用越来越多地被纳入许多模型中,但它通常被限制在一个固定值或特定范围内,而不受微生物生理和生态过程的约束。该研究强调,地球系统模型需包含微生物相互作用的信息,以约束微生物碳利用效率随增温持续时间的动态变化。然而需要注意的是,尽管研究表明亚热带森林土壤对增温具有一定的自我缓冲能力,但这种能力并不是无限的。在更剧烈的增温下,微生物的这种自我调整能力可能被削弱甚至丧失。因此,研究强调维持低碳排放的努力不能松懈。该研究是对增温实验平台先前观察到亚热带森林土壤有机碳对增温的时间变异性响应的进一步机制验证(https://doi.org/10.1111/gcb.17072;https://www.cell.com/one-earth/abstract/S2590-3322(25)00291-X)。相关研究成果以”Robust microbial interactions,not diversity,dominate metabolic thermal adjustment following decadal warming in a subtropical forest”为题,发表在学术期刊Science Advances(《科学进展》,IF5-years=14.1)上。中国科学院华南植物园鼎湖山站博士后刘旭军和周曙仡聃副研究员为论文的共同第一作者,闫俊华研究员、刘菊秀研究员和美国密歇根大学Peter B. Reich院士为共同通讯作者。研究得到了国家自然科学基金、广东省重点项目、广东省科技计划和中国博士后科学基金的支持。论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adz3747图.长期增温下土壤微生物碳代谢热调整的驱动机制

2025-11-16

-

亚热带生态所 | 多营养级生物多样性提升土壤磷活化的机制取得新进展

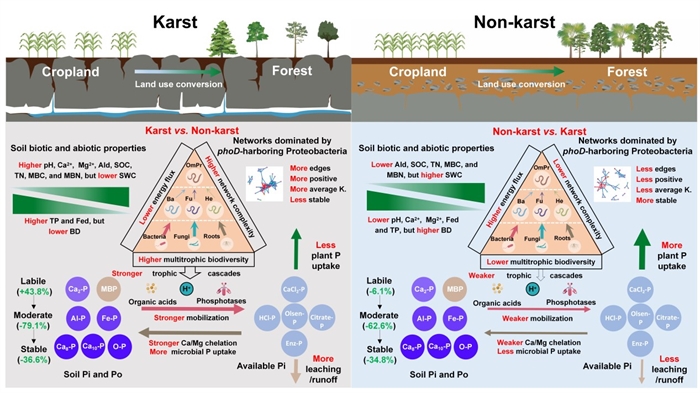

中国科学院亚热带农业生态研究所环江喀斯特生态系统观测研究站王克林研究员团队在多营养级生物多样性提升土壤磷活化的机制取得新进展,相关研究成果以Multitrophic biodiversity drives soil phosphorus mobilization in subtropical ecosystems为题在线发表于国际综合性期刊Journal of Advanced Research,赵杰研究员为论文通讯作者,廖雄辉助理研究员为第一作者。中国科学院亚热带农业生态研究所环江喀斯特生态系统观测研究站王克林研究员团队在多营养级生物多样性提升土壤磷活化的机制取得新进展,相关研究成果以Multitrophic biodiversity drives soil phosphorus mobilization in subtropical ecosystems为题在线发表于国际综合性期刊Journal of Advanced Research,赵杰研究员为论文通讯作者,廖雄辉助理研究员为第一作者。亚热带地区农田和森林生态系统磷限制严重,不利于农业可持续发展和森林生态系统结构与功能的稳定。植物和解磷细菌是土壤磷活化的关键驱动者,其磷活化能力受气候因子、土地利用类型、岩性特征以及高营养级生物的影响。前人研究主要聚焦于单一非生物或生物因子对土壤磷有效性的影响,尚未系统阐明不同水热与岩性条件下多营养级生物对磷限制的适应机制。研究团队在中国西南亚热带地区建立了一个不同岩性(碳酸盐岩(喀斯特) vs. 碎屑岩(非喀斯特))的南北样带,探究耕地向森林演替过程中,多营养级生物多样性(multitrophic biodiversity)和多营养级相互作用(multitrophic interactions)如何影响土壤磷活化功能。研究发现,无论是喀斯特农田还是非喀斯特农田,长期施肥增加了土壤中等活性和稳定磷组分的积累,削弱了生物磷活化能力。耕地转变为森林后,喀斯特土壤活性磷组分增加了43.8%,中等活性磷和稳定磷组分分别减少了79.1%和36.6%,而非喀斯特土壤中等活性磷和稳定磷组分分别减少了62.6%和34.8%。喀斯特区多营养级生物多样性和磷活化能力高于非喀斯特区。温度升高会增强多营养级生物对森林土壤磷活化能力的正向级联调控。喀斯特森林恢复重建通过增强解磷细菌-菌根植物-线虫的级联关系,促进了土壤磷生物活化-吸收的协同提升,降低了高钙/镁环境下的磷沉淀固定作用,从而缓解了磷限制。然而,喀斯特生态系统脆弱,人为干扰(如耕作和毁林)极易造成物种丧失并削弱多营养级生物间相互依存的关系。同时,农田磷素管理应减少磷肥投入,增强土壤残留磷的生物活化,遵循“促活化,增吸收”的绿色可持续发展理念。该成果对缓解喀斯特生态系统磷限制、促进植被可持续恢复具有重要参考价值。论文链接不同岩性条件下多营养级生物对磷限制的适应机制

2025-11-16

-

南海海洋所 | 海龙科物种“雄性怀孕”策略的发生与演化机制获新认知

近日,中国科学院南海海洋研究所林强研究员团队联合德国康斯坦茨大学等机构在海龙科鱼类“雄性怀孕”的适应进化与分子调控机制取得突破性进展,相关研究成果以 “Cellular and molecular mechanisms of male pregnancy in seahorses” 为题发表于国际著名期刊Nature Ecology & Evolution。中国科学院南海海洋研究所副研究员刘雅莉和博士后姜韩等为本文的共同第一作者,南海海洋所研究员林强和康斯坦茨大学教授Axel Meyer等为共同通讯作者。在生命起源与多样性演化历程中,繁育后代在传统上一直被定义为雌性个体的生命本职。然而,海龙科物种(Syngnathidae)却打破了这一生物演化的常规,成为脊椎动物中唯一具有“雄性怀孕”繁殖策略的类群;其雄性个体通过特有的育儿袋(brood pouch)器官为胚胎提供氧气和营养输送、免疫防护及渗透压调节等功能(Lin et al.,Nature,2016)(图1)。同时,研究团队前期研究表明海龙科育儿袋在结构与功能上与哺乳动物子宫表现出明显的趋同进化特征(Zhang et al.,National Science Review,2021;Liu et al.,Nature Communications,2022);且海龙科物种的育儿袋在进化过程中出现了多种形式,如开放、半开放和封闭等模式(Qu et al.,Science Advances,2021)。然而,该类群作为自然界独一无二的“孕父”,其以何种方式在截然不同的生命演化谱系中“重现”了胎盘功能?而脊椎动物由“卵生”到“胎生”的自然选择规律如何?又是何种分子信号主导了这场独特的繁殖演化进程?这一系列疑问一直是长期以来学界关注的焦点问题。图1 正在分娩的雄性海马(Hippocampus spp.)(拍摄者:张竞功)为了深入探究海龙科物种育儿袋发生及其怀孕过程的遗传与细胞学调控机制,研究团队以海马和海龙为研究材料,通过整合单细胞RNA测序(scRNA-seq)、单细胞染色质可及性测序(scATAC-seq)及空间转录组等多组学手段,绘制了海马育儿袋7个发育时期的细胞学动态变化图谱,发现了一类具有干细胞潜能的“育儿袋上皮祖细胞(BEPCs)”。这些细胞在发育过程中与胶原蛋白基因协同表达,并受雄激素信号强烈调控。同步,该研究通过动态网络生物标志物分析及在体实验,证实雄激素处理的雌性海马可发育出雄性特有的育儿袋。据此,本研究首次提出了雄激素受体及其调控的育儿袋上皮祖细胞是激活育儿袋器官形成的关键开关(图2)。图2 雄激素诱导海马育儿袋发生的细胞及遗传调控机制研究进一步发现,为顺利实现“雄性怀孕”,海马育儿袋内皮层在妊娠初期会显著增厚,形成类似哺乳动物胎盘的“胎盘”结构,能够为胚胎输送氧气、营养物质并进行渗透压调节。本研究首次发现海马怀孕过程中出现了一类特殊的细胞群体—类滋养层细胞(trophoblast-like cells),其基因表达及功能特性与哺乳动物胎盘滋养层细胞高度相似,阐明其在细胞层面与胎生哺乳动物子宫的趋同演化。研究还发现海马特异进化出的 sp-chia 与 pastn 基因在类胎盘形成中起关键调控作用。此外,本研究首次提出海马存在一种全新的“非foxp3基因依赖性”的免疫耐受繁殖策略,揭示了“雄性怀孕”背后的独特免疫调控机制(图3)。图3 海马育儿袋类滋养层细胞和新基因共同驱动胎盘的形成本研究基于跨物种比较基因组学及单细胞多组学联合分析,系统揭示了海龙科多物种的育儿袋演化轨迹,明确了海马育儿袋与哺乳动物子宫在遗传与细胞层面的同源性。研究发现,其演化起点可能源于一类特化的表皮细胞,该类细胞使粘性卵得以附着于雄性特化皮肤表面并完成受精,并通过进一步招募一类功能同源的细胞群(表达如MHCIIs、mgat3及nucb2等直系同源基因),协同演化出海龙科物种特异的新基因(如pastns与syn-lectins),最终共同驱动了育儿袋结构复杂化和功能多样性(图4)。图4 跨物种比较揭示“雄性怀孕”的遗传与细胞学进化规律综上,本研究聚焦动物界中从卵生到胎生这一关键繁殖策略的演变过程与规律,从基因组学、遗传学及细胞生物学层面系统揭示了自然界中“雄性怀孕”独特性状形成过程中的演化规律和分子调控机制。相关结果提出了脊椎动物繁殖演化规律的新认知,为深度解析海洋生命多样化繁殖策略提供了新的理论框架。上述研究工作由国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目共同资助完成。中国科学院生物化学与细胞生物学研究所陈洛南研究员团队、南方医科大学毕恩广教授团队、中国科学院昆明动物研究所吕雪梅研究员团队参与本研究工作。相关论文信息:Liu YL#,Jiang H#,Miao YX#,Zhao WL#,Schneider R,Yin LD,Yu XY,Yu HY,Lu XM,Bi EG,Chen LN*,Meyer A*,Lin Q*. Cellular and molecular mechanisms of seahorse male pregnancy. Nature Ecology & Evolution (2025). https://doi.org/10.1038/s41559-025-02883-5原文链接:https://www.nature.com/articles/s41559-025-02883-5

2025-11-11

-

![]()

南海海洋所 | 新方法揭示大震如何“培育”海啸地震,为俯冲带灾害评估提供新工具

中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境与岛礁生态全国重点实验室、边缘海与大洋地质实验室(OMG)邱强研究员团队,联合美国新墨西哥大学、新加坡南洋理工大学、中山大学、南方科技大学等机构,在俯冲带地震孕震机理研究方向取得突破性进展。团队开发出一种“两步法”混合建模框架,完整揭示了印度尼西亚2007年苏门答腊明古鲁8.4级大地震如何通过三年震后蠕滑,准确“孵化”出2010年明打威7.8级海啸地震,为俯冲带浅部地震海啸灾害评估提供了新工具。该成果近日发表于《自然》旗下期刊Communications Earth & Environment(《通讯-地球与环境》)。南海海洋所邱强为论文第一作者兼通讯作者。全球最大的地震和海啸往往发生在俯冲带海沟附近的巨型逆冲断层浅部。然而,受限于海底近场观测的缺乏和模型分辨率的不足,传统模型难以判断该段未来是“安全蠕滑”还是“危险破裂”,从而使俯冲带浅部成为海啸预警的“盲区”。团队将正演模拟与卡曼滤波反演方法耦合,形成“两步法”震后模拟混合框架:第一步正演法,利用正演模拟方法,获取断层面蠕滑分布以及地幔粘性形变的时空分布特征;第二步反演法,将正演获得的蠕滑和粘性形变作为卡曼滤波的输入,进而利用大量地表形变测量数据(例如,GNSS,InSAR等)的约束完成输入模型的提升,输出的模型最终能更好地解释测量数据。该方法充分利用正演和反演各自的优势,显著提升了对断层震后蠕滑、地幔粘弹性松弛及其力学性质的辨析能力。模型清晰再现2007—2010年间断层蠕滑演化(图1):2010年破裂区域深部(约5–10千米)为“速度强化”区,且在2007地震后持续蠕滑,累积滑动达0.4-0.8米;蠕滑向上扩展,持续加载上方海沟处约5千米深部内的“速度弱化”区,三年后使其库仑应力增加达到0.2 bar,超过地震触发通用阈值(0.1 bar),很可能最终导致2010年10月25日断层浅部突发7.8级海啸地震,产生超过8米滑动,触发袭击Pagai群岛超过11米的海浪,最大爬高约17米。研究首次从物理机制层面描绘“大震—震后蠕滑—浅部破裂—海啸”完整灾害链,提出深部蠕滑可作为海啸地震的“早期信号”。该框架可移植至阿留申-阿拉斯加、墨西哥、北智利等全球其它俯冲带,全面评估大地震后周边“地震空区”被深部蠕滑“加载”的速度与程度,提前数年至数十年识别潜在海啸地震高危区,为沿海防灾、国土空间规划提供量化依据。研究获中国-巴基斯坦地球科学研究中心、广东省重大人才工程项目、国家基金面上基金、广东省引进人才创新创业-大数据-数学地球科学与极端地质事件团队、南方海洋科学与工程创新团队珠海实验室等项目资助。文章信息:Qiu Qiang,Lindsey Eric,Feng Lujia,Li Linlin,Zhang Peizhen,Lin Jian. Tsunamigenic earthquake at the Sunda trench promoted by aseismic slip after a previous megathrust event. Commun Earth Environ 6,888 (2025). https://doi.org/10.1038/s43247-025-02873-2原文链接:https://doi.org/10.1038/s43247-025-02873-2 图1 印度洋东部苏门答腊俯冲带断层面摩擦参数分布特征控制该区域地震破裂行为。

2025-11-12

-

JIPB | 封面故事:华南植物园揭示生物与非生物多因素协同促进蜘蛛抱蛋属(天门冬科)的快速辐射

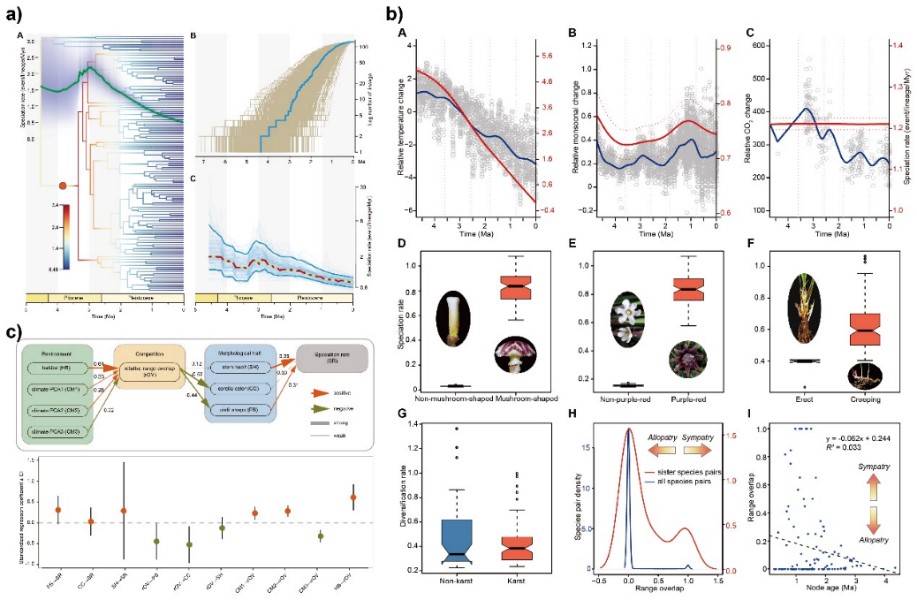

解析全球生物多样性在不同时空尺度上的形成机制是当前进化生物学中的重大科学问题之一,其核心是要揭示物种快速分化的驱动力。当前,主要有两种观点分别从生物与非生物因素方面来阐述物种快速分化的驱动机制。“宫廷小丑”模型(Court Jester model)认为非生物因素(如气候波动、造山运动等)对大尺度的物种分化起主导作用,而“红皇后”模型(Red Queen model)则认为生物因素(如性状创新、生物间相互作用等)是促进物种快速分化的主要驱动力。但毫无疑问,在生命的长河中,生物的宏演化是受到了多种生物和非生物因素的共同作用。然而,以往的研究绝大多数往往仅聚焦在某一个或一类因素方面,尤其忽视了多种因素之间的协同作用,即多种非生物与生物因素通过时空耦合共同塑造多样化格局。蜘蛛抱蛋属(Aspidistra;又称为一叶兰)是单子叶植物天门冬科(Asparagaceae)的一个大属。当前,该属中已发表了超过200个物种,主要分布在亚洲的热带、亚热地区,尤其是中越边境的喀斯特石灰岩地区是其物种多样性的中心。这个属除了具有丰富的物种多样性之外,其物种的地理分布式样和花形态多样性也呈现出显著的特点,如广泛的邻域及同域分布,丰富的柱头拟态性状。蜘蛛抱蛋属的这种地理分布模式一方面预示着生态物种形成的普遍存在,另一方面也暗示着物种间的竞争对其分化具有重要作用。另外,蜘蛛抱蛋属极其丰富的花性状多样性也间接地反映了传粉者选择对该属物种分化的作用;尤其是,其与蕈蚊的传粉—哺育互利共生关系可以快速地促进双方的快速分化。由此可见,蜘蛛抱蛋属的物种分化可能受到多方面的生物与非生物因素的影响,但当前人们对该属进化历史的认识还知之甚少。科研团队通过对123种蜘蛛抱蛋属物种进行了简化基因组测序,并重建该属迄今取样最多、分辨率最高的系统发育树。基于该稳健的系统发育框架,研究团队估算了该属的分化时间,并基于多种方法分析了该属物种形成速率演化动态。结果显示蜘蛛抱蛋属为一个年轻的类群,其起源于中新世和上新世的边界期(5.49 Ma;95% HPD: 3.8–7.57 Ma),在上新世暖期(Mid Piacenzian Warm Period;2.6–3.6 Ma)其物种分化速率显著加快,达到2.27个物种/百万年(图2a)。这一物种形成速率超过旧世界植物区系中所有已报道的物种形成速率。这也预示着蜘蛛抱蛋属代表着旧世界植物区系中物种分化速率最快的类群之一。研究团队进一步利用多种统计模型解析了蜘蛛抱蛋属物种快速分化的驱动力,发现包括古温度、东亚季风变化、物种竞争及传粉共生等多种生物与非生物因素可以同时独立又协同地促进蜘蛛抱蛋属的物种形成及快速辐射(图1-b,c)。 图1. 多种生物与非生物因素协同作用于蜘蛛抱蛋属的物种分化 图2. JIPB第67卷11期的封面中国科学院华南植物园康明研究员团队和广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所林春蕊研究员等合作研究成果以题为“The interplay of abiotic and biotic factors likely drove one of the fastest plant radiations from tropical-subtropical Asia”近期发表在国际学术期刊Journal of Integrative Plant Biology (JIPB)(《植物学报》) 上。该研究为理解植物物种快速分化提供了新的见解,并被选为期刊当期封面故事(图2)。中国科学院华南植物园杨丽华博士为论文的第一作者,康明研究员和广西植物研究所林春蕊研究员为论文共同通信作者。法国国家科学研究中心蒙彼利埃进化科学研究所Fabien L. Condamine研究员和广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所刘演研究员参与了论文的指导工作。该研究得到了广东省基础与应用基础旗舰项目、中国科学院战略生物资源计划项目和国家自然科学基金项目的资助。文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jipb.70031

2025-11-12

-

华南植物园揭示巨型Y染色体和植物性别决定机制的演化

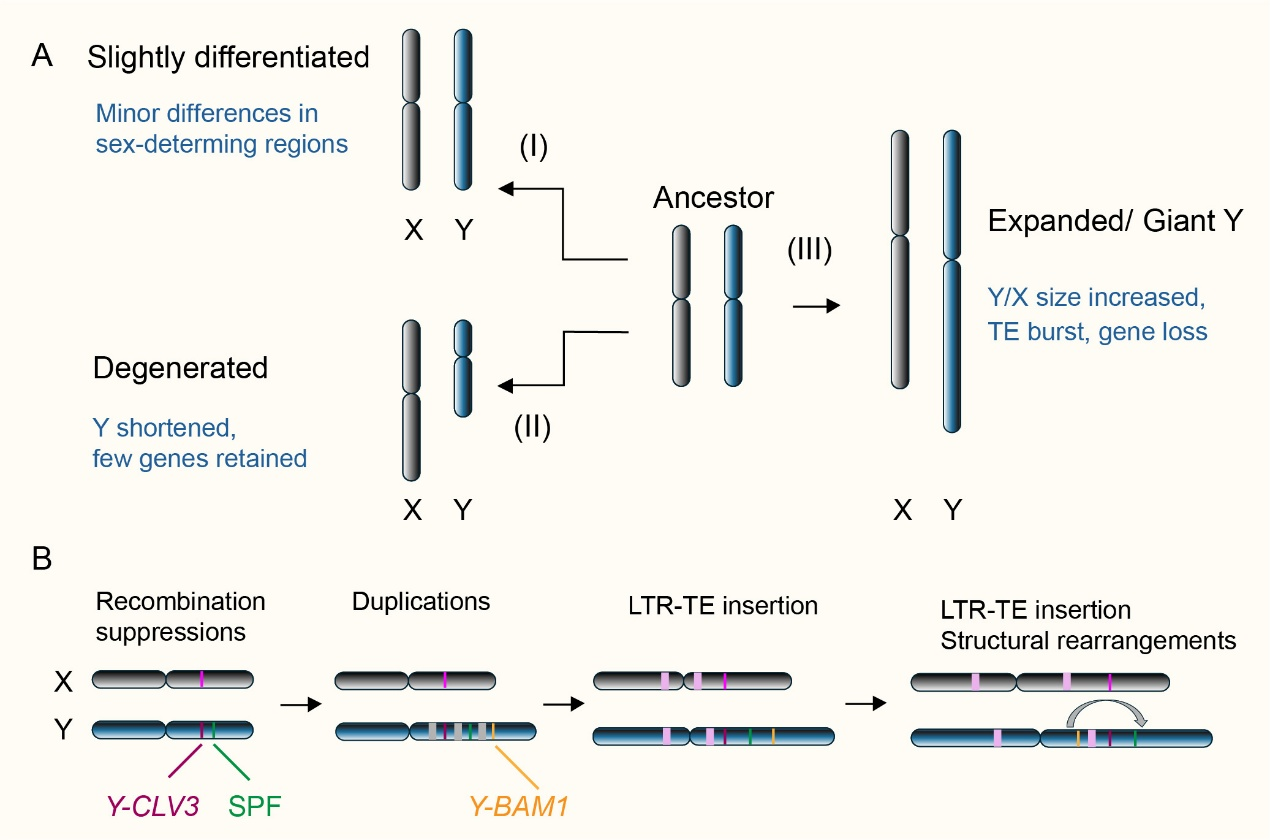

有性繁殖是生命世界的主流。与高等动物性别相对固定不同,植物的“性别表现”可谓花样百出。然而,为了最大限度地促进不同个体间的杂交,避免“近亲结婚”,一些植物演化出了与动物类似的雌雄单性的策略—即一株植物只开雌花,另一株只开雄花。虽然这类植物在种类上不算多数,但它们却广泛分布在超过一半的被子植物科中,说明这种策略在演化史上独立发生了许多次。近十年来,随着基因测序技术的飞速发展,科学家们得以深入解析许多植物的性别决定机制和性染色体演化。植物的性别决定方式主要有三种:XY型、ZW型和UV型。其中,XY型最为常见。顾名思义,雄性个体携带X和Y两种不同的性染色体,而雌性则有两条X染色体。在植物中,XY型性染色体的形成可以经历三种主要途径(图1-A):同型性染色体阶段—X和Y染色体仍很相似,大部分区域可以自由重组;异型性染色体阶段,Y染色体可能因为长期缺乏重组而积累突变、重复序列或转座元件,并且发生基因丢失,最终变得巨大或退化。在石竹科的蝇子草属(Silene)植物中,科学家详细研究了巨型Y染色体的起源与演化。以Silene latifolia为例,它的Y染色体约有5.1亿碱基(510 Mb),比许多植物整个基因组还大。研究发现,该物种的X和Y染色体之间的重组抑制并非一次发生,而是逐步形成,就像地质学中的地层一样,留下了清晰的“演化层”。根据同源基因的比较,三个演化层的分化时间分别约为1180万年、540万年和440万年前。在最古老的一层中,Y染色体上超过70%的基因已经丢失,而靠近假常染色体区域(PAR)的基因则保存得较好。经典模型认为,植物性别的形成通常需要两个关键突变:一个突变促进雄蕊发育(雄性功能);另一个突变抑制雌蕊发育(雌性功能)。在Silene latifolia中,科学家找到了与这两个功能相对应的候选基因—SlCLV3(雌蕊抑制因子)和TWD1等(雄蕊促进因子)。这证实了“两次突变模型”在植物雌雄异株形成中的合理性。基于这些发现,科学家提出了Silene latifolia Y染色体逐步演化的模型(图1-B):最初,性别决定基因和某些相关基因都位于一个普通的染色体上,还能自由交换基因。为了将有利的基因组合“捆绑”在一起,自然选择首先“冻结”了核心区域(演化层S1)的基因交流。随后,这种“冻结”效应像涟漪一样向外扩张,每一次扩张都伴随着染色体结构的重排。每一个新形成的“演化层”都开始显现退化的迹象:转座元件大量堆积、有用基因逐渐丢失、重复序列不断扩张,最终塑造了我们今天看到的庞大而复杂的Y染色体结构(见图1-B)。植物性染色体的研究已达到与动物系统相当的精细水平。科学家们越来越认识到,性染色体的演化并非单一模式,而是一个由多种途径、不同时间尺度和复杂机制共同塑造的动态过程。在这其中,仍有若干关键问题尚待解决。(1)基因剂量补偿问题:在动物中,通常存在平衡性染色体基因表达的机制,但在植物中,这种补偿机制是否普遍存在仍不清楚。(2)性别拮抗选择的证据缺乏:在理论上,性别相关基因之间的“冲突”被认为推动了重组抑制的产生,但植物中的直接证据十分有限。(3)XY与ZW系统的演化偏向:被子植物中既有雄性异配型(XY)也有雌性异配型(ZW),但为何某些谱系偏向某一种系统,仍是一个谜。未来,随着更多植物物种的基因组被测序,研究者将进一步揭示植物性别决定和性染色体的演化规律。这不仅有助于我们更深入地理解生命多样性的起源,也将为关键农作物的育种和气候变化下物种存续提供新的启示。相关研究结果以“Understanding the evolution of giant Y chromosomes and sex determination mechanisms in plants” 为题,作为评论文章发表在学术期刊Science China. Life Science(《中国科学:生命科学》)上。中国科学院华南植物园袁帅副研究员为论文第一作者,袁帅副研究员和罗世孝研究员为论文共同通讯作者。文章链接:https://link.springer.com/article/10.1007/s11427-025-3080-2图1. XY系统中Y染色体的演化路径,包括巨型Y染色体形成途径。(A)Y染色体的三种广义演化路径;(B)Silene latifolia 巨型Y染色体形成过程示意图。

2025-11-12

-

华南植物园揭示专性互惠关系宏观演化可持续的维持机制

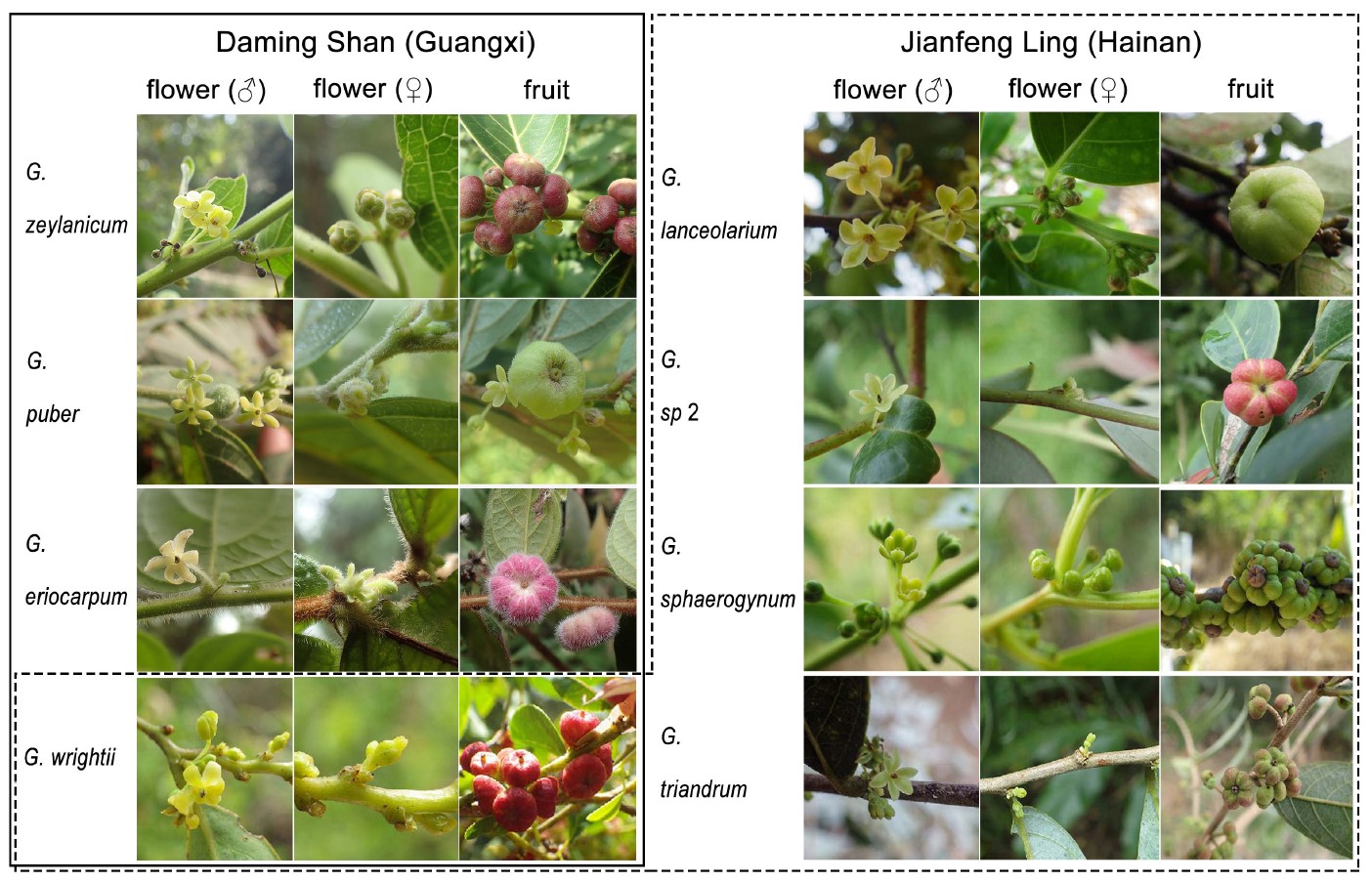

在专性传粉-寄生系统中,动植物生活史紧密关联,二者之间存在高度特化的互作关系,即一种植物依赖特定的一种动物传粉,同时该动物以植物作为唯一寄主。而在群落尺度上,动植物互作呈现出模块化的网络结构。这种极端特化的生物互作关系通常被认为是脆弱且易灭绝的,但专性传粉-寄生系统在长期的演化历程中仍然保持可持续存在,其内部的维持机制仍缺乏检验。中国科学院华南植物园罗世孝研究员团队以协同演化的专性传粉-种子寄生系统叶下珠-叶下珠蛾(leafflowers–leafflower moths)为研究对象,在不同地理尺度上针对热带和亚热带地区的三个大陆群落和五个海岛群落中算盘子属植物与叶下珠蛾(头细蛾)的互作模式进行比较研究,揭示了专性互惠关系维持的宏观机制。主要结果为:(1)局部和区域尺度下,动植物之间均存在显著的交互特化关系;(2)大陆群落中动植物互作网络呈现出显著的模块化,但海岛群落互作网络的模块化属性存在变异;(3)局部尺度的动植物互作网络不存在嵌套,但区域尺度下的互作网络呈现出显著的嵌套性,这种嵌套性主要是由物种水平的寄主迁移所导致的。这种宏观尺度下的嵌套促进了专性互惠关系在长期演化过程中的可持续性。研究成果以“Network structure variation across scales offers clues to the macroevolutionary persistence of specialized mutualisms”为题在线发表于英国皇家学会的旗舰刊物Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences(《英国皇家学会学报 B:生物科学》,自然指数期刊,生物和进化领域top期刊)中国科学院华南植物园已毕业硕士张连婕为论文第一作者,罗世孝研究员为通讯作者,园外合作副导师David H. Hembry(James Madison University)为共同第一作者和共同通讯。中国科学院华南植物园助理研究员郝凯,博士生孙启林,已毕业硕士吴有恒、刘婷婷,以及华南农业大学副教授姚纲为共同作者。该工作得到国家自然科学基金的资助。文章链接:https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2025.0926图1. 该研究的八个研究地点,包括三个大陆群落和五个海岛群落。图2. 大陆和海岛群落的算盘子属Glochidion植物多样性图3. 不同地理尺度下的叶下珠(算盘子属)与叶下珠蛾(头细蛾)的互作网络

2025-11-12

-

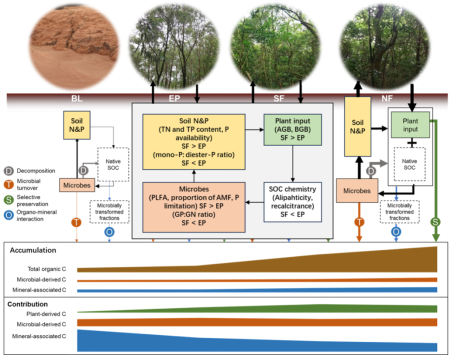

混交林助力热带造林碳汇,土壤磷是关键

近日,中国科学院华南植物园恢复生态学团队在热带造林碳汇研究方面取得重要进展。研究发现,在热带退化海岸台地进行多树种混交造林比单一树种人工林能更有效地促进土壤有机碳的积累,而土壤中磷元素的活化与可利用性提升是这一过程的关键驱动因素。图1. 不同造林方式下土壤有机碳(SOC,a)、微生物残体碳(MRC,b)、铝/铁结合态有机碳(Al/Fe-SOC,c)、木质素与酚类相对丰度(d)、MRC占SOC比例(e)及Al/Fe-SOC占SOC比例(f)。样地类型包括:裸地(BL)、桉树人工林(EP)、次生混交林(SF)和天然林(NF)。研究团队基于小良热带海岸生态系统定位研究站长达60年的植被恢复序列,选取——裸地、桉树纯林、混交次生林和天然林四种典型植被类型,系统比较了其土壤有机碳、养分含量、微生物特性及碳组分构成。结果显示,经过60年的恢复,混交林的土壤有机碳含量比裸地提高了68.2%,而桉树纯林仅提高36.5%,显示出多物种森林在碳积累方面的显著优势。进一步分析发现,混交林中土壤磷的有效性显著高于纯林,表现为更高的有效磷含量和更低的磷单酯/二酯比值,表明其磷循环更为活跃。同时,混交林中的土壤微生物群落结构也发生了明显变化,丛枝菌根真菌比例上升,微生物对磷的需求增强,进而通过分泌酸性磷酸酶等机制促进土壤中磷的活化。图2. 桉树人工林(EP)与混交次生林(SF)土壤剖面中磷库结构:脂肪族指数(a)、难分解性指数(b)、正磷酸盐磷在总磷中的占比(c)及单酯磷与双酯磷比值(d)。研究还指出,混交林中植物与微生物之间的相互作用更为密切,植物通过根系分泌物和菌根网络促进磷的迁移与利用,而微生物则通过提高周转和促进微生物残体碳的积累,共同推动土壤有机碳的形成与稳定。图3. 混交林通过增强磷有效性与调控微生物群落促进土壤碳积累的机制。该研究系统阐明了热带海岸台地造林过程中“树种多样性—土壤磷有效性—微生物过程—土壤碳积累”之间的联动机制,强调了在热带退化地区造林时应优先选择多树种混合配置,并重视土壤磷素的动态监测与管理。研究人员建议,未来热带森林恢复项目应注重树种搭配,尤其是引入具有固氮能力的树种,以增强土壤养分循环,激活微生物群落,从而实现更高效、更持续的土壤碳汇增汇与生态系统恢复目标。这项研究不仅深化了对热带森林碳—磷耦合机制的理解,也为全球气候变化背景下的森林管理与生态修复提供了实践路径。相关研究成果以“Accelerated soil carbon accumulation in an afforested multispecies forest compared with a monoculture driven by larger soil phosphorus mobilization”为题发表在国际学术期刊Journal of Environmental Management(《环境管理杂志》)上,中国科学院华南植物园鹤山站助理研究员李悦为论文第一作者,刘占锋研究员为通讯作者。研究获得了广东省基础与应用基础研究旗舰项目和国家自然科学基金等资助。论文地址:https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.127955

2025-11-12