-

南海海洋所 | 发文揭示全球变暖加速海洋内潮(Science Advances)

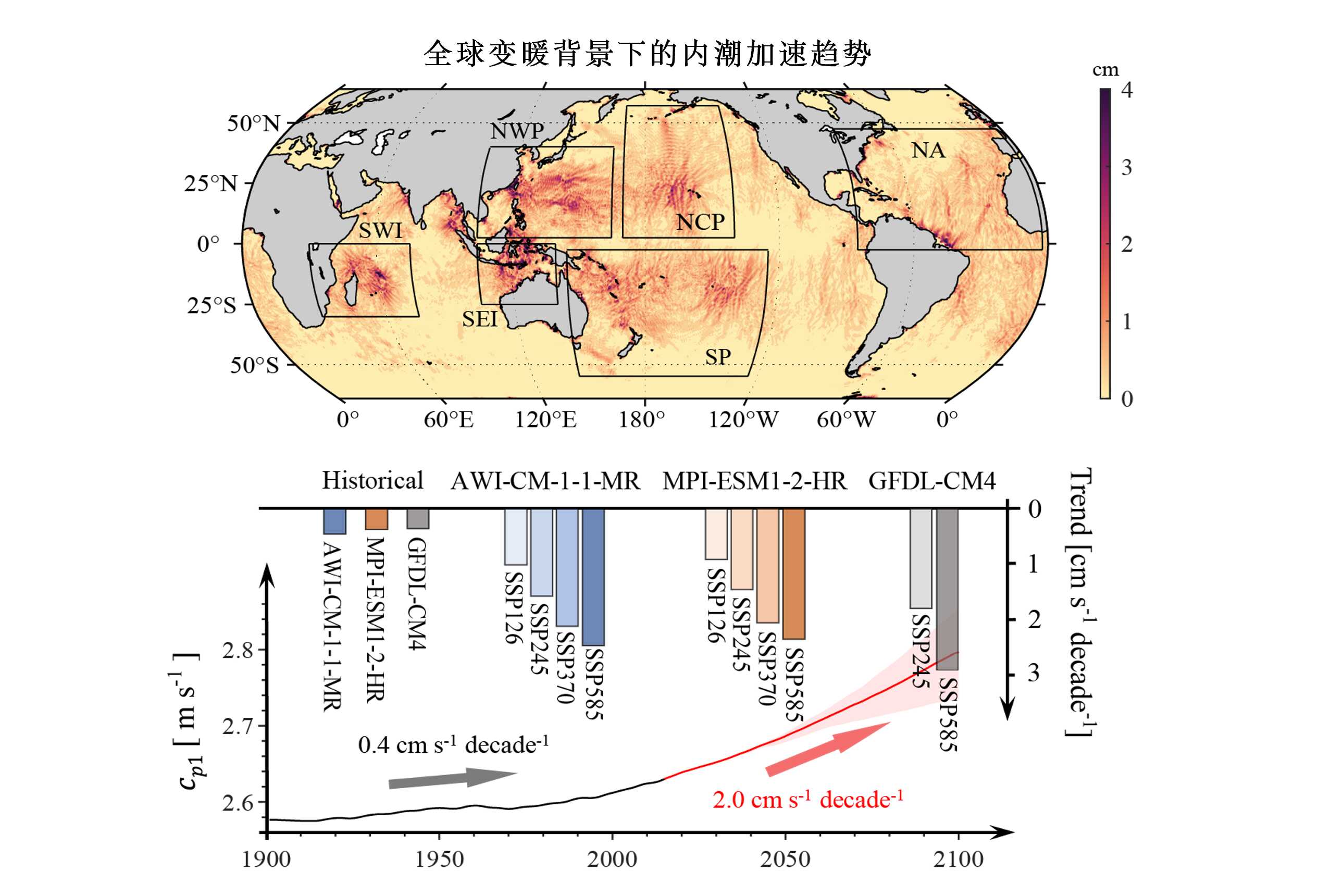

2月19日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境国家重点实验室(LTO)蔡树群研究员团队与王春在研究员团队合作,在Science子刊Science Advances上在线发表了题为“Accelerated Internal Tides in a Warming Climate”的研究论文。该研究突破了观测数据有限的瓶颈,首次揭示了全球变暖将显著加速内潮的传播速度,并发现层结的强化效应与上层环流的加速趋势起着至关重要的作用。LTO副研究员龚延昆为论文第一作者,研究员蔡树群、研究员王春在为共同通讯作者,研究员陈植武、副研究员许洁馨、副研究员姚玉龙为论文共同作者。内潮作为深海到浅海能量传递的重要机制,能够跨越数千公里并最终在大陆边缘和沿海区域释放能量。内潮的破碎和随之产生的湍流混合推动了水体的垂直输运,对全球海洋翻转环流起到了关键作用。然而,以往的研究多集中于区域尺度,时间跨度较短,未能揭示全球范围内的长期变化规律。随着气候变暖的加剧,前人研究表明,上层海洋环流会显著加速,这一现象可能对海洋内波动力过程产生影响。基于这一背景,研究团队提出了一个关键猜想:全球变暖是否会引发内潮的类似响应?由于内潮的观测数据有限,为解决这一科学问题,研究团队利用第六次国际耦合模式比较计划(CMIP6)模式数据,结合全球高分辨率内潮经验模型(HRET),评估了1901年至2100年间全球第一模态内潮传播速度的演变趋势(图1)。结果表明,全球平均内潮传播速度在此期间增加了约10%(约20厘米/秒),并在西北太平洋、北太平洋中部、南太平洋、西南印度洋、东南印度洋与北大西洋等内潮活跃海域均呈现出显著的加速趋势(图2)。与此同时,在全球变暖背景下,内潮加速趋势由历史阶段(1901年至2014年)的每十年增加0.4厘米/秒,增长至未来情景(2015年至2100年)的每十年增加2.0厘米/秒。进一步的,通过对比全球内潮传播速度与各海洋要素间的相关性(图3),证实了内潮加速趋势主要归因于全球变暖引发的上层海洋层结增强,而上层环流的加速趋势对其影响次之。本研究首次揭示了全球内潮传播速度的长期加速趋势,厘清了全球变暖对海洋内波动力过程的深远影响,为评估气候变化、内波湍流混合对海洋环流的影响等提供了新视角,对海洋生态系统保护具有重要的参考意义。该研究由国家自然科学基金、国家重点研发计划项目、广东省自然科学基金、中国科学院项目等共同资助完成。 论文信息:Gong,Y.,Chen,Z.,Xu,J.,Yao,Y.,Wang,C.*& Cai,S.* (2025). Accelerated Internal Tides in a Warming Climate. Science Advances,11,eadq4577.文章链接:https://doi.org/10.1126/sciadv.adq4577图1 第一模态M2内潮的全球分布特征及其在全球变暖背景下的加速趋势。(A)第一模态M2内潮引起的海面高度变化。(B)1901年至2100年间,第一模态内潮传播速度的时间平均值。(C)1901年至2100年间,全球平均内潮速度的变化趋势。图2 全球不同海域内潮从过去到未来的加速趋势对比。(A-B)1901-2014年与2015-2100年内潮传播速度的变化趋势。(C-H)西北太平洋、北太平洋中部、南太平洋、西南印度洋、东南印度洋与北大西洋等内潮高发海域内潮传播速度的加速趋势。图3 层结与环流对内潮加速趋势的影响。(A) 1901年至2100年间全球平均最大浮性频率的变化趋势。 (B) 1901年(蓝色)至2100年(红色)全球平均内潮传播速度与最大浮性频率之间的相关关系。(C)内潮传播速度与最大浮性频率相关系数的全球分布特征。(D-F) 与 (A-C) 类似,但针对密度跃层深度。(G-I) 与 (A-C) 类似,但针对背景环流动能。

2025-02-20

-

南海海洋所 | 南海珊瑚岛礁构造成因机制取得重要进展

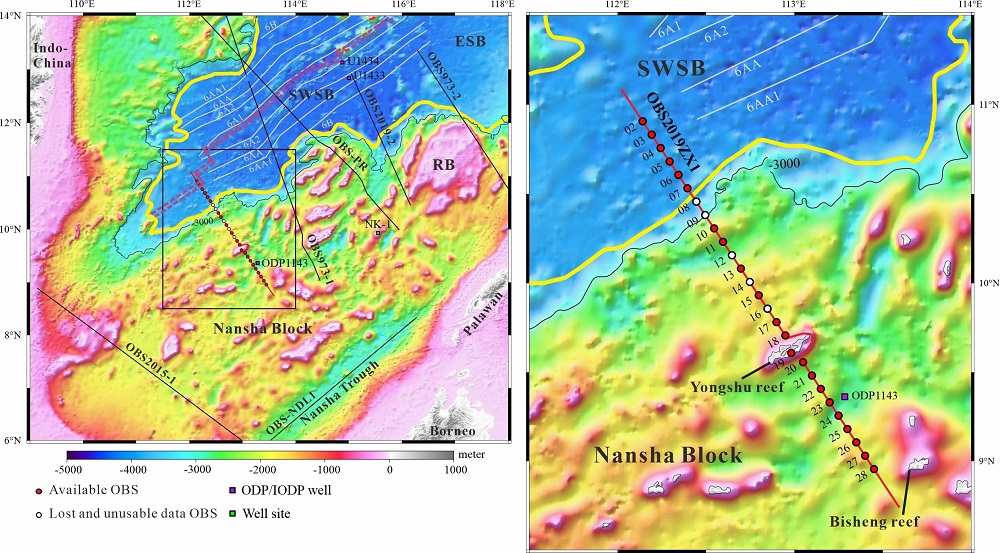

近日,中国科学院南海海洋研究所夏少红研究员团队在南海南部陆缘地壳研究中取得重要进展,提出了“布丁状地壳伸展”控制岛礁形成演化的新模式。这一成果发表于《地球物理研究杂志:固体地球》(Journal of Geophysical Research: Solid Earth),为南海岛礁的形成演化提供了全新的科学依据。南海海洋所博士张成龙为论文第一作者,研究员夏少红为通讯作者,曹敬贺、范朝焰、万奎元和苟涛四位副研究员为论文共同作者。南海,作为西太平洋最大的边缘海,其形成和演化一直是地质学界的研究热点。南海经历了近乎完整的威尔逊旋回,大陆张裂作用形成了南沙、中沙、西沙等多个微地块。这些微地块为珊瑚礁和碳酸盐台地的发育提供了稳定基底,造就了南海如今星罗棋布的岛礁地貌。南海南部的珊瑚岛礁群多呈现北东-南西走向的长条状展布格局,并平行于邻近的深海磁异常条带,暗示了这些岛礁群的形成与大陆张裂密切相关。然而,由于缺乏典型岛礁区高分辨率地壳结构数据,目前对陆缘张裂作用与岛礁形成演化的关系仍然缺乏深入认识。夏少红研究员团队聚焦南海南部陆缘岛礁区,开展了大规模的海底地震仪(OBS)广角地震探测实验。研究团队从西南次海盆出发,经过永暑礁,直至毕生礁附近,通过正演模拟与走时层析成像技术,成功构建了横跨南部陆缘岛礁区的高精度纵波速度结构剖面。研究发现,两个岛礁区的较厚地壳段之间存在一个宽约数十公里的伸展盆地,地壳最薄处仅约13公里。这一结果表明,南海南部陆缘地壳发生了强烈的非均匀伸展,北东-南西走向的伸展盆地将较厚的地壳块体分隔,形成了地壳尺度的布丁状构造。研究团队进一步指出,南海的布丁状地壳伸展过程不仅塑造了西南次海盆两侧宽广的裂谷陆缘和分散的地壳块体,还为岛礁的形成提供了关键条件。在热带暖水环境中,这些地壳块体的线状地形高点具有较高的碳酸盐生产力。随着时间推移,碳酸盐不断加积,最终形成了如今我们看到的珊瑚岛礁群。这一发现不仅为南海岛礁的形成演化提供了新的科学解释,还揭示了大陆张裂与地表形貌演化之间的深刻联系,为全球大陆张裂作用的研究提供了重要启示。研究得到国家重点研发计划项目、中国科学院南海海洋研究所自主部署项目和国家自然科学基金等项目的联合资助。图1 南海南部深地震测线分布及OBS2019ZX1深地震探测实验。图2 测线纵波速度结构模型及地质构造解释。剖面从左至右依次为洋壳区、洋陆壳过渡带、颈缩区、永暑礁较厚陆壳区、伸展盆地区及毕生礁附近较厚陆壳区。图3 南海布丁状地壳伸展过程控制岛礁形成演化的模式示意图。晚渐新世中沙地块与礼乐滩地块分离之前,南海西部的伸展主要集中在平行于扩张中心的一系列伸展盆地(图a)。随后沿着其中一处伸展盆地发生渐进式海底扩张,并在中中新世扩张停止时形成V形的西南次海盆(图b)。该过程导致海盆两侧宽阔的裂谷陆缘和北东-南西走向伸展盆地分隔的布丁状地壳结构,地壳具有强烈非均匀伸展特征。布丁地壳块体的断块线状地形高点上更利于碳酸盐加积,从而形成北东-南西走向长条状岛礁群(图c)。相关论文信息:Zhang,C.,Xia,S.*,Cao,J.,Fan,C.,Wan,K.,& Gou,T. (2025). Control of coral reefs formation by boudin‐like crustal extension processes in the South China Sea: New insights from wide‐angle seismic imaging. Journal of Geophysical Research: Solid Earth,130,e2024JB030150.原文链接:https://doi.org/10.1029/2024JB030150

2025-02-26

-

广州地化所张艳利等-NSR:燃烧源异戊二烯对冬季二次有机气溶胶生成的重要贡献

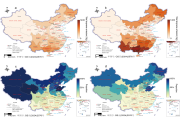

近日,中国科学院广州地球化学研究所王新明研究员和张艳利研究员团队与北京大学城市与环境学院沈国锋研究员团队合作,在National Science Review(《国家科学评论》,NSR)发表题为“Combustion-related isoprene contributes substantially to the formation of wintertime secondary organic aerosols”的研究论文。研究建立了包含燃烧源排放的中国异戊二烯排放清单,并模拟了2000年至2016年中国异戊二烯对二次有机气溶胶的贡献,揭示了燃烧源异戊二烯排放对冬季二次有机气溶胶形成的重要作用。异戊二烯排放核算和清单 中国的异戊二烯总排放量从2000年的5.9 Tg增加到2016年的12.6 Tg,主要来自天然源排放。2016年,与燃烧相关的异戊二烯排放量仅为14.8(10.6-19.0)Gg,较2000年52.0(39.1-65.7)Gg明显下降。这种下降趋势的主导原因是居民电气化水平提升,生活能源从传统的生物燃料向天然气和电力等清洁能源的清洁转型。 异戊二烯排放存在显著的空间差异(图1)。异戊二烯排放较高的区域主要位于中国南部和东北部地区,这些地区分布着广泛的阔叶林,而青藏高原西部和西北部地区的天然源排放要低得多,且天然源排放的空间格局在近二十年变化不大。与天然源相比,每年与燃烧相关的异戊二烯排放很少;但在冬季,尤其是北方和西部严寒地区,来自生物质燃烧和燃煤等燃烧源排放的异戊二烯相对贡献显著提升。冬季,与燃烧相关的异戊二烯排放约占异戊二烯总排放的32-80%。图1、 2000年(a)和2016年(b)异戊二烯年排放总量的空间分布;以及2000年2月(c)和2016年2月(d)与燃烧相关的异戊二烯排放量占异戊二烯总排放量的比例。基于新排放清单的二次有机气溶胶模拟 为了量化燃烧相关异戊二烯形成的二次有机气溶胶(SOA),研究用WRF/CMAQ基于仅含天然源相关排放的清单,和同时包含燃烧源与天然源排放的新清单对大气气溶胶进行了建模模拟。 对比模型模拟结果和观测的冬季二次有机气溶胶结果,若不考虑燃烧相关的异戊二烯排放会导致对异戊二烯生成SOA的严重低估;而加入燃烧相关的异戊二烯排放后,模拟结果显著改善(图2)。基于更新清单的模拟结果,不仅在数值上与观测结果更接近,对SOA空间格局的刻画也与实际情况更吻合。 在冬季,燃烧相关的异戊二烯排放显著影响SOA浓度。与仅考虑天然源异戊二烯排放的清单相比,基于新清单对冬季异戊二烯生成SOA的模拟结果 ,全国平均增加了0.4 µg/m3,在夏季,基于新清单或旧清单的模拟结果差异不大(<0.1µg/m3)。但在冬季,这一影响要大得多,中国东北和四川盆地等地区异戊二烯生成的SOA增加了1.5 µg/m3。图2、(a) 异戊二烯生成SOA观测点位图。颜色代码则表示2013年冬季,采用新清单模拟得到的异戊二烯生成SOA浓度;(b) 12个观测地点的异戊二烯生成SOA观测值和采用旧/新清单得到的模拟值比较。异戊二烯生成SOA的历史变化趋势 从2000年到2016年,与燃烧相关的异戊二烯排放明显减少。相应地,异戊二烯生成的SOA,无论是在质量浓度还是相对贡献方面,也随之下降。图3为2000-2016年期间冬季燃烧源异戊二烯生成SOA的历史变化趋势,从2000年的3.0 µg/m3下降到2016年的1.2 µg/m3。不同区域降辐不同,华北地区燃烧源异戊二烯冬季形成的SOA减少约75%,华南地区则减少约50%。值得注意的是,燃烧源异戊二烯形成SOA的减少幅度与燃烧源异戊二烯排放的减排量并不呈现线性比例,如中国东北地区,从2000年到2016年,与燃烧源异戊二烯排放量减少了80%以上,而由燃烧源异戊二烯产生的SOA仅减少了约20%,这一差异与同期影响 SOA生成的氮氧化物等的变化辐度有关。氮氧化物等气态前体物的降低会导致异戊二烯生成SOA的途径发生转变,从而影响了SOA的产率。图3、 旧清单、新清单中冬季异戊二烯生成SOA浓度(µg/m3)的历史变化及其差异。 本研究受到国家自然科学基金创新研究群体项目、国家自然科学基金优秀青年基金项目(42022023)、国家重点研发计划、中国科学院青年创新促进会、广东省科技厅等项目的联合资助。相关成果发表在国际学术期刊《National Science Review》上。相关论文信息:Zhang Yanli,Yatai Men,Hao Guo,Guofeng Shen*,Yang Gao,Rui Xiong,Shu Tao,Xinming Wang* (2025),Combustion-related isoprene contributes substantially to the formation of wintertime secondary organic aerosols,National Science Review,12(3),nwae474. https://doi.org/10.1093/nsr/nwae474.

2025-02-21

-

中国社会科学院重大创新项目“健全绿色低碳发展机制研究”启动会在北京举行

2月20日,中国社会科学院重大创新项目“健全绿色低碳发展机制研究”启动会在北京举行。中国科学院广州能源研究所能源战略与碳资产研究中心王文军研究员牵头负责课题四“碳排放双控考核制度下碳市场扩容及多市场协同耦合机制”研究。生态环境部应对气候变化司副司长陆新明、第十四届全国人大常委会委员、中国科学院科技战略咨询研究院碳中和战略研究中心主任王毅研究员,国家气候中心主任巢清尘研究员,北京大学碳中和研究院副院长张海滨教授,中国社会科学院生态文明研究所所长张永生研究员作为评议专家参加了启动会。中国社会科学院科研局及相关研究所工作人员、项目组成员30多人参加会议。张永生主持会议。2月20日,中国社会科学院重大创新项目“健全绿色低碳发展机制研究”启动会在北京举行。中国科学院广州能源研究所能源战略与碳资产研究中心王文军研究员牵头负责课题四“碳排放双控考核制度下碳市场扩容及多市场协同耦合机制”研究。生态环境部应对气候变化司副司长陆新明、第十四届全国人大常委会委员、中国科学院科技战略咨询研究院碳中和战略研究中心主任王毅研究员,国家气候中心主任巢清尘研究员,北京大学碳中和研究院副院长张海滨教授,中国社会科学院生态文明研究所所长张永生研究员作为评议专家参加了启动会。中国社会科学院科研局及相关研究所工作人员、项目组成员30多人参加会议。张永生主持会议。项目首席专家、中国社会科学院生态文明研究所陈迎研究员介绍了项目的背景、框架、研究基础、主要目标等。王文军在会上汇报了课题四的研究意义、思路、拟解决的关键问题及准备采用的研究方法、研究特色和潜在的创新之处等。她表示,碳排放“双控”管理制度作为“命令-控制型”政策工具,与碳市场在多个管理环节上存在交叉和摩擦;识别关键障碍、提出解决方案,促进两种机制合力服务经济高质量发展是本课题的研究价值所在。其他课题负责人分别围绕“煤炭清洁高效利用的技术发展路径、经济社会综合效益及政策需求”“完善新能源消纳和调控政策措施”“建立能耗双控向碳排放双控全面转型新机制”“建立和完善转型金融机制”等主题进行了详细汇报。评议专家组对项目的研究基础、框架设计、问题意识、理论和政策意义等予以肯定,并从不同视角对研究内容及开展思路提出具体指导意见和建议。项目负责人及各子项目负责人针对评议专家的意见和建议进行了回应。陈迎作总结讲话,对各位专家表示感谢,并表示项目组将根据专家的指导建议对项目内容进行充实完善,高质量完成研究任务,通过多种渠道向国家有关部委报送内部研究报告,并发表理论成果。会议现场

2025-02-21

-

华南植物园发现拟南芥过氧化氢酶及活性氧稳态调控机制

干旱胁迫严重制约着植物的生长发育,并导致世界范围内作物减产。为应对日益严重的干旱胁迫,解析植物抗旱机理选育耐旱作物迫在眉睫。干旱胁迫导致包括过氧化氢(H2O2) 在内的活性氧 (ROS) 失衡,影响植物的生长发育。过氧化氢酶 (CAT) 可以靶向H2O2分解从而维持体内活性氧稳态。解析过氧化氢酶的调控机制,有利于深入明晰活性氧平衡植物生长发育和环境耐受性的分子机理,对提高农作物耐旱性和保障世界粮食安全具有重要意义。为探索过氧化氢酶的调控机制,中国科学院华南植物园邓书林研究员团队以过氧化氢酶2(Catalase 2,CAT2)为诱饵,通过酵母文库筛选的方法发现一个RING型E3泛素连接酶,命名为CIRP1(Catalase Interacting RING Protein 1)。CIRP1与CAT2和CAT3存在相互作用,也可以泛素化修饰并促进CAT2和CAT3通过26S蛋白酶体途径降解。植物表型实验证明,在干旱和氧化胁迫条件下,CIRP1在CAT2和CAT3的上游发挥功能。相关研究成果已近期发表在国际学术期刊Journal of Integrative Plant Biology(《植物学报》)(IF5年=9.3)上。中国科学院华南植物园博士后杨恒和副研究员张艺为论文共同第一作者,邓书林研究员为论文通讯作者。研究得到国家自然科学基金和广东省自然科学基金的资助。论文链接:https://doi.org/10.1111/jipb.13845.图1. CIRP1泛素化降解CAT2/CAT3负调控植物对干旱和氧化胁迫耐受性图2. CIRP1靶向CAT2/CAT3降解负调控植物对干旱和氧化胁迫耐受性模式图<!--!doctype-->

2025-02-19

-

广州能源所研究成果获评《工程热物理学报》2024年优秀论文

近期,广州能源所能源战略与碳资产研究中心博士毕业生郑励行作为第一作者在《工程热物理学报》上发表的《基于全生命周期评价的中国制氢路线能效、碳排放及经济性研究》原创性研究成果获评2024年优秀论文。论文深入探讨了中国当下煤气化制氢、天然气重整制氢、丙烷脱氢、风电制氢及光伏制氢等重要的制氢路线的技术经济指标,通过对“原料→制氢→氢气”过程中大量的技术参数的搜集与对比,建立了中国关键制氢路线的全生命周期数据清单,使不同制氢路线能效分析具有可比性,增加了丙烷脱氢的制氢路线评估,丰富了制氢路线全生命周期评估方法。近期,广州能源所能源战略与碳资产研究中心博士毕业生郑励行(现为研究所联合培养博士后,合作导师汪鹏研究员)作为第一作者在《工程热物理学报》上发表的《基于全生命周期评价的中国制氢路线能效、碳排放及经济性研究》原创性研究成果获评2024年优秀论文。论文深入探讨了中国当下煤气化制氢、天然气重整制氢、丙烷脱氢、风电制氢及光伏制氢等重要的制氢路线的技术经济指标,通过对“原料→制氢→氢气”过程中大量的技术参数的搜集与对比,建立了中国关键制氢路线的全生命周期数据清单,使不同制氢路线能效分析具有可比性,增加了丙烷脱氢的制氢路线评估,丰富了制氢路线全生命周期评估方法。本研究以全生命周期评价(LCA)方法,深入分析了五种制氢技术路线:煤气化制氢、天然气重整制氢、丙烷脱氢制氢、风电制氢和光伏制氢。研究从能效、能量转换效率、碳排放、成本等多维度进行了评估,旨在为我国氢能产业的未来发展提供数据支持和理论指导。通过全面对比,研究揭示了不同制氢技术在各个指标上的表现差异,尤其是在节能减排和经济性方面,为中国氢能技术选择和政策制定提供了新的视角。图 1 本研究所包含制氢技术路线及系统评价边界研究结果表明,不同制氢路线在能源消耗和碳排放方面存在显著差异。若不将可再生能源视作能源投入,风电和光伏制氢的能耗和碳排放最低,尤其是风电制氢,其能耗仅为天然气重整制氢的1.6%,碳排放为煤气化制氢的1.7%。这意味着,可再生能源制氢不仅在减少碳排放方面具有重要优势,同时也具有显著的节能潜力。尽管风电和光伏制氢在节能减排方面具备竞争力,然而当前它们的制氢成本较高,主要受到电力价格的影响。图2 不同制氢路线综合比较从经济性角度来看,煤气化制氢是目前成本最低的技术路线,其制氢成本约为7-12 CNY/kg (H2),主要受煤炭价格和电价的影响。相比之下,天然气重整制氢的成本在14-19CNY/kg (H2)之间,且受到天然气价格和电价波动的影响较大。而丙烷脱氢的成本范围为8-15CNY/kg (H2),其成本主要由LPG价格和电价决定。尽管可再生能源制氢成本较高,但随着技术的不断进步和规模化应用,风电和光伏制氢的成本有望逐步下降,从而使其成为未来我国大规模制氢的主要技术路线。研究通过对不同制氢技术的全生命周期评估,揭示了各技术路线的优劣势,尤其是在能源效率、碳排放和成本控制方面的差异,为政策制定者提供了科学的数据支持。其次,研究强调了可再生能源制氢的长远发展潜力,虽然目前其成本较高,但随着技术突破和风电、光伏等资源的进一步开发,可再生能源制氢将在未来成为大规模制氢的重要方式,助力我国实现低碳转型和碳中和目标。此外,本研究还明确了不同地区能源资源的差异对制氢成本的影响。研究表明,煤气化制氢在资源丰富的地区(如内蒙古、山东等)具有较高的经济性,而在能源消费型地区(如广东)则缺乏经济性,反映出区域能源结构差异对制氢技术选择的重要性。风电和光伏制氢的成本受电力价格的影响较大,在资源较丰富的地区,随着可再生能源技术的成熟和规模化应用,风电和光伏制氢有望实现成本下降,从而促进其在大规模制氢中的应用。

2025-02-19

-

![]()

南海海洋所在海洋模式并行异构加速研究取得新进展

近日,南海海洋所仪器中心联合山东科技大学,成功研发出基于OpenACC的GPU加速并行POM(Princeton Ocean Model)模式,相关研究成果以“Parallel Princeton Ocean Model based on OpenACC”为题,发表在国际知名期刊Environmental Modelling & Software上,该项技术为高精度海洋数值模拟与实时预报提供了新一代高效能计算解决方案,南海海洋所高级工程师周巍为论文通讯作者,山东科技大学硕士研究所生王意宁为论文第一作者,研究团队还包括山东科技大学副教授李秉天等科研骨干。随着海洋建模对空间分辨率与物理过程复杂度的双重需求不断提升,传统串行POM的计算效率已难以满足实际应用需求。研究团队通过并行计算区域选择、数据传输优化和计算模式调整等多维度优化策略,对经典POM代码实施系统性重构。实测数据显示,该并行版本在不同时空尺度的模拟实验中均实现45倍加速比,较传统并行方法展现出显著优势。值得关注的是,研究进一步揭示了GPU加速性能的关键制约因素——通过引入Nsight Systems性能分析工具,团队发现数据传输环节存在显著瓶颈,进而针对性优化了CPU-GPU间的数据传输策略,成功将冗余数据拷贝降低37.2%。此外,研究对比论证了OpenACC相较于其他并行方案的技术特性,其独特的指令制导并行模式在保证代码可维护性与跨平台移植性的同时,大幅降低了并行化改造成本,使得非专业开发人员也能快速构建高效并行计算环境。图1 本研究相较于原始POM代码的优势图2 不同分辨率下串行和并行实现的运行时间研究团队下一阶段将重点推进三方面工作:深化POM代码架构优化,构建多GPU协同计算架构;拓展该并行系统在强非线性海洋过程的模拟应用;开展跨平台硬件适配测试,全面评估OpenACC方案的扩展性与普适性。该研究获得中国科学院仪器设备功能开发技术创新项目、热带海洋环境国家重点实验室自主研究项目以及国家自然科学基金的联合资助,关键技术验证依托南海海洋研究所超算平台完成。论文信息:Wang,Y.,Li,B.,Zhou,W.,Ge,Y.,2025. Parallel Princeton Ocean Model based on OpenACC. Environ. Model. Softw. 106370.论文链接:https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2025.106370

2025-02-19

-

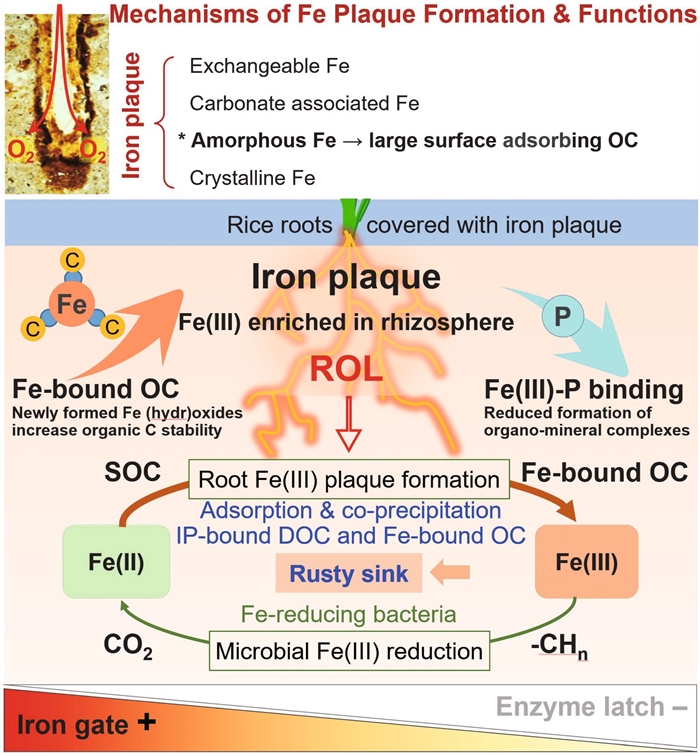

亚热带所在稻田土壤碳铁耦合固碳机制研究取得系列进展

稻田生态系统作为重要的陆地碳汇系统,其碳固定效能的提升对应对全球气候变化具有重要科学价值和应用前景。铁矿物作为土壤有机碳(SOC)的关键赋存介质,通过表面络合与化学共沉淀作用固定了全球约33.5%的SOC。稻田淹水条件下,微生物异化铁还原过程会导致铁结合态碳的释放与再矿化,这一生物地球化学过程构成了稻田系统碳-铁耦合循环的关键限速步骤。因此,系统阐明稻田土壤中碳铁耦合驱动的有机碳转化与稳定机制,不仅可为构建稻田土壤有机碳增汇技术提供理论依据,更能为全球碳中和目标的实现提供重要理论支撑。稻田生态系统作为重要的陆地碳汇系统,其碳固定效能的提升对应对全球气候变化具有重要科学价值和应用前景。铁矿物作为土壤有机碳(SOC)的关键赋存介质,通过表面络合与化学共沉淀作用固定了全球约33.5%的SOC。稻田淹水条件下,微生物异化铁还原过程会导致铁结合态碳的释放与再矿化,这一生物地球化学过程构成了稻田系统碳-铁耦合循环的关键限速步骤。因此,系统阐明稻田土壤中碳铁耦合驱动的有机碳转化与稳定机制,不仅可为构建稻田土壤有机碳增汇技术提供理论依据,更能为全球碳中和目标的实现提供重要理论支撑。基于上述目标,中国科学院亚热带农业生态研究所吴金水团队,构建并完善了适合水稻土的碳同位素示踪技术、界面可视化技术、有机碳分解源解析和碳汇功能模型计算等系列方法体系,系统解析了稻田土壤碳铁耦合驱动的有机碳转化与固持过程机制。相关成果发表于Global Change Biology(2022)、Soil Biology and Biochemistry (2023,2024,2025)、Science of the Total Environment (2024a,b)等国际权威期刊。进展一:水稻根表铁膜的碳“锈汇”机制和功能根际沉积碳输入土壤后,首先与根际铁氧化物接触并被逐步吸附固定,但目前对于“根系-微生物-土壤”多界面的水稻根际热区的碳铁耦合动态过程机制还尚不清楚。本研究以碳铁循环过程最活跃的水稻根际为研究对象,应用界面可视化技术(原位酶谱、平面光电极等),解析根表铁膜形成及其对根际沉积碳的固持效应及作用机制。研究表明在水稻根系处可以形成根表铁膜,主要通过以下过程有效固定有机碳:水稻根系释放的氧气引起了二价铁氧化为三价铁沉淀,有机碳可以与非晶质铁共沉淀,并阻止微生物矿化。添加二价铁可以有效促进根表铁膜形成,增加固碳效率。该研究预估了全球每季水稻共有130 Mg C通过根表铁膜进行积累,表明在长期水稻种植条件下,新稳定的碳是土壤原有碳库的重要补充,对于更加全面的认识稻田土壤有机质固定机制及实现“碳中和”路径具有重要意义。进展二:铁还原过程调控水稻根际激发效应强度水稻根际沉积碳是土壤有机碳库的重要输入源,但也会通过激发微生物代谢活性加速土壤有机碳的分解矿化,产生的正向激发效应。土壤活性铁氧化物可吸附固定新输入的根际碳组分,形成物理化学保护屏障以降低其生物可利用性。为了研究铁氧化物对根际沉积碳的保护、和对土壤有机碳矿化及其根际激发效应的影响,本研究通过13CO2连续标记水稻盆栽试验体系,引入腐植酸作为电子穿梭介质促进异化铁还原过程,探讨Fe(III)还原-有机碳释放过程对根际激发效应的调控机制。结果表明腐植酸加入使水稻根际激发效应强度增加了约25%。根系生长与Fe(III)还原过程协同刺激了根际CO2排放总量,但该过程不受微生物生物量与酶活性变化的影响。分析发现土壤中活性铁氧化物通过物理保护作用降低有机质的微生物分解,而腐植酸通过加速Fe(III)还原,增加铁氧化物保护有机碳的释放,进而提高根际激发效应强度,所以Fe(III)还原与团聚体物理保护共同控制着微生物难接触有机碳向生物可利用有机碳的非生物转化过程,从而调控土壤有机碳的微生物分解矿化;研究结果揭示了活性铁矿物的还原是释放物理化学保护态有机质的限速步骤,其动态过程最终决定水稻根际激发效应的强度。进展三:碳铁复合物对稻田土壤有机碳的保护效应与机制传统研究受限于铁-碳复合物与土壤基质的不可分离性,难以定量解析铁矿物类型及碳负载量等关键参数对碳铁复合物稳定性及土壤原有碳矿化的影响。本研究采用同位素示踪技术构建了不同铁矿物类型及碳负载量梯度的多形态碳铁复合物体系,借助室内模拟培养试验,系统解析了2线(低结晶度)和6线(较高结晶度)水铁矿结合态葡萄糖(高/低碳负载量)及土壤原有碳的矿化特征。结果发现:2线水铁矿结合态葡萄糖的累积矿化率较6线水铁矿高21%,证实结晶度增加显著降低铁结合有机碳的生物有效性;碳铁复合物输入导致负激发效应(-0.33%~-0.55% SOC),显示铁矿物对SOC的保护作用;CO2激发效应强度与铁矿物结晶度呈负相关,而CH4激发效应受碳负载量呈正相关。研究明确了铁矿物通过降低其结合的碳被矿化并抑制土壤有机碳矿化,进而促进稻田土壤有机碳积累,且碳积累效应取决于铁矿物的结晶度以及碳负载量。基于铁矿物单位碳负载量产生的土壤净碳平衡(即碳铁复合物的固碳效率),发现6线水铁矿结合态葡萄糖的固碳效率比2线水铁矿高51%。这主要归因于高结晶度铁矿物更强的有机碳保护能力,其通过限制微生物接触铁保护的有机碳,使其结合碳的矿化率和SOC激发效应强度分别降低29%和67%。同时,碳铁复合物的固碳效率随碳负载量增加呈下降趋势,表明碳铁复合物的稳定性和碳负载量共同构成富铁水稻土固碳效率的关键调控因子。进展四:铁氧化物形态与结合方式对有机碳稳定性的协同调控借助厌氧培养实验,系统对比针铁矿与水铁矿通过吸附和共沉淀形式形成的碳铁复合稳定性差异:低结晶度的水铁矿结合葡萄糖矿化率显著高于高结晶度针铁矿处理,这与前者更易被还原的特性密切相关。四种碳铁复合物中,共沉淀态的针铁矿-有机碳复合物表现出最优的固碳效果:相较于游离葡萄糖处理,其13C-CO2矿化量减少17~41%,13C-CH4矿化量降低21~61%,该类型碳铁复合物具有最长有机碳驻留时间和最低矿化速率,且综合温室效应(CO2当量)下降幅度达62~71%。游离葡萄糖处理引发了CO2负激发效应和CH4正激发效应,而铁结合葡萄糖处理则呈现相反的激发效应模式。这种差异可能源于铁氧化物既作为电子受体参与铁还原过程,又通过磷固定加剧微生物养分限制。铁氧化物形态对SOC稳定性的影响强于其与有机碳的结合方式。高结晶度的针铁矿一方面延缓铁还原速率,另一方面降低土壤有效磷的生物可利用性,进而降低SOC分解速率,提高其稳定性。综上,这些发现系统揭示了水稻土铁氧化物对根际沉积碳的保护机制,阐明了铁氧化物结晶度与有机碳结合方式及碳负载量对SOC积累的协同调控机制。从农业管理角度而言,促进土壤中高结晶度铁氧化物通过共沉淀方式与有机碳结合,不仅能有效提升SOC固存能力,还可通过降低CH4等温室气体排放,显著缓解稻田生态系统对全球变暖的贡献。这些发现为通过铁碳耦合调控实现农业碳中和目标提供了重要的理论依据。论文链接:1 2 3 4 5 6水稻根际铁氧化物固碳的生物与非生物机制(Global Change Biology,2022)铁还原对水稻土有机碳矿化及其根际激发效应的调控机制(Science of the Total Environment,2024a)碳铁复合物降低其结合碳释放与矿化并诱导负激发效应的概念模型 (Soil Biology and Biochemistry,2023)碳铁复合物的固碳效率随铁矿物结晶度和碳负载量的变化规律 (Soil Biology and Biochemistry,2025)厌氧条件下铁氧化物形态对碳铁复合物稳定性及土壤激发效应的影响机制(Soil Biology and Biochemistry,2024)厌氧条件下碳铁复合物结合形式对其结合态碳释放与矿化的影响(Science of the Total Environment,2024b)

2025-02-18

-

华南植物园发表英文专著:中国绢蒿亚属(菊科)的分类修订

蒿属绢蒿亚属(Artemisia subgenus Seriphidium)是菊科春黄菊族(Asteraceae—Anthemideae)中最具多样性的类群之一。该亚属主要分布于中亚及我国西北的干旱、寒冷的高山和荒漠地区,具有良好的耐旱、耐寒及抗盐碱特性,能以其独特的适应性、药用价值、生态功能和遗传多样性为科学研究和植物资源利用提供丰富的材料。然而,由于历史上在文献和标本考证方面不足,性状观察不够全面与深入,且受限于野外调查的困难,导致我国该亚属存在名实不符、物种界定模糊等诸多亟待解决的分类学问题。为解决上述问题,中国科学院华南植物园联合国内外科研团队开展了针对中国绢蒿亚属的系统性研究。近期,该研究成果以专著形式(书名:A Taxonomic Revision of Artemisia subgenus Seriphidium (Asteraceae—Anthemideae) in China)发表在国际植物分类学期刊Phytotaxa(《植物分类学》)上。该书详细介绍了绢蒿亚属的分类历史、形态学及分子系统学等方面的研究进展。在分类处理方面,主要包括描述了一个新种Artemisia neolehmanniana,提出了两个新组合,并将九个绢蒿亚属物种从中国植物区系中剔除,最终确认我国有绢蒿亚属29种。此外,专著为每个物种提供了详细的异名引证、形态描述、物候、生境、地理分布和海拔信息,及分类学评述等方面的信息。为了增强该专著的科学性与实用性,该书还为每个物种提供了模式照片和地理分布图,并为大多数物种配备了精美的野外形态照片及解剖图。该专著的第一作者为华南植物园博士后金光照,葛学军研究员和中国科学院新疆生态与地理研究所的冯缨研究员为共同通讯作者,俄罗斯科学院科马洛夫植物研究所Mariya Sheludyakova和乌兹别克斯坦科学院植物研究所Ozodbek Abduraimov也参与了该研究。该研究得到了国家科技基础资源调查专项和国家自然科学基金等项目资助。文章链接:https://doi.org/10.11646/phytotaxa.686.1.1图1. 新球序绢蒿(Artemisia neolehmanniana G.Z. Jin)。A:野外植株,B:生境,C:叶片(从上到下:下部叶,中部叶,上部叶),D:复合花序。图2. 新球序绢蒿(Artemisia neolehmanniana G.Z. Jin)的墨线图(刘运笑绘画)。A:植株,B1:外苞片(内侧),B2:外苞片(外侧),C1:中苞片(内侧),C2:中苞片(外侧),D:下部叶,E:叶毛被,F:头状花序,G:两性花,F:两性花(纵切)。

2025-02-13

-

华南植物园研究发现全球红树林恢复潜力巨大及经济效益显著

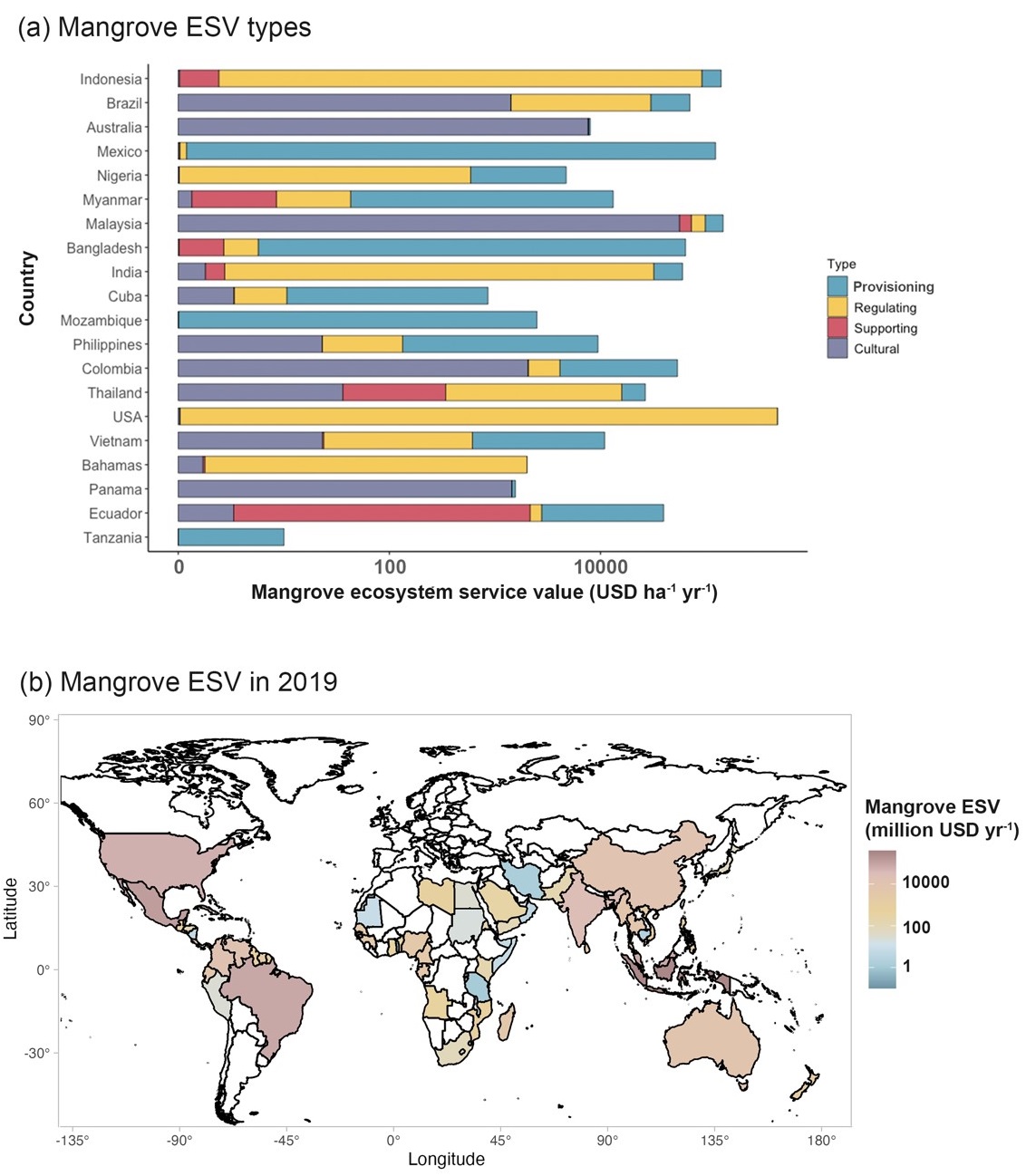

中国科学院华南植物园小良站生态研究团队近日发布了一项关于全球红树林保护与恢复的最新研究成果。该研究表明,红树林不仅具有重要的生态价值,其经济回报也远超预期。红树林是地球上最独特的生态系统之一,是重要的蓝碳生态系统。研究指出,2019年全球红树林的生态系统服务价值(ESV)高达8940亿美元,其中调节服务和供应服务分别占57.4%和19.7% (图 1)。这些数据凸显了红树林在调节气候、保护生物多样性和提供渔业资源等方面的不可替代作用。然而,研究发现,自1996年至2019年间,全球红树林的减少导致了约292亿美元的生态系统服务价值净损失。这意味着红树林的消失不仅对环境造成了严重破坏,还带来了巨大的经济损失。好消息是,恢复红树林的投资回报率惊人。在未来20年,预计红树林恢复将需要40亿至521亿美元的投资,但预期带来的生态系统服务价值净收益高达2310亿至7250亿美元。此外,通过蓝碳交易,封存的19.4 Tg C 可能带来0.69亿至2.36亿美元的额外收益。研究团队还指出,红树林恢复项目的全球效益成本比(BCR)在6.35到15之间,显示出极高的投资回报率。这表明,保护和恢复红树林不仅对环境保护至关重要,也是一项具有经济可行性的投资。该研究成果为政策制定者、环保组织和公众提供了重要的科学依据,强调了保护和恢复红树林的紧迫性和重要性。研究结果还填补了现有知识的空白,并为全球环境保护策略提供了新的视角。相关研究成果以“Getting the best of carbon bang for mangrove restoration buck”为题在线发表在综合类学术期刊Nature Communications(《自然通讯》)上。中国科学院华南植物园可持续生态学团队博士研究生张靖凡为论文的第一作者,研究方向负责人、小良站站长王法明研究员为论文通讯作者。该项研究得到国家自然科学基金项目、“一带一路”国家与国际科学组织联盟项目、国家重点研发计划、中国科学院青年创新促进会项目和科技部“ONCE”海洋负碳排放大科学计划资助。论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-56587-2图1. 红树林提供的不同类别的生态系统服务价值。图2. 全球红树林的生态系统服务价值变化。图3. 全球红树林恢复所需要的投资以及通过蓝碳交易获得收益。图4. 国家尺度的红树林恢复的收益投资比。

2025-02-13