-

华南植物园揭示自然生态系统植物氮素吸收偏好的全球格局及驱动因子

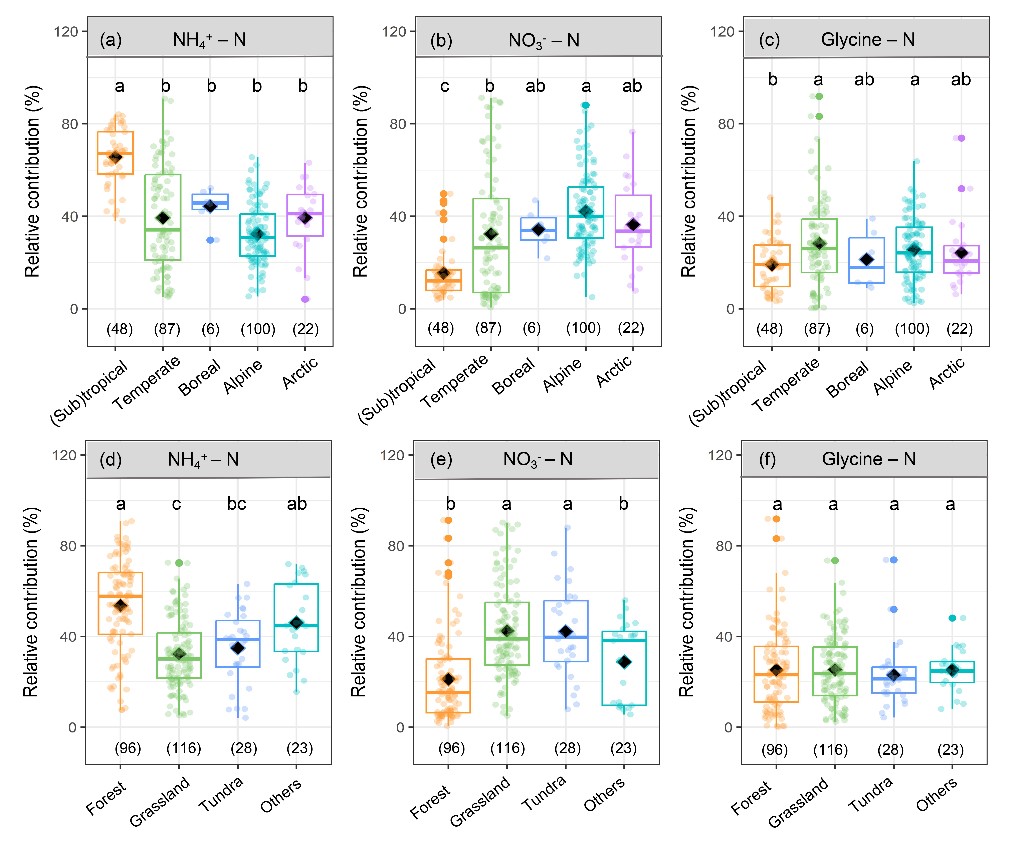

植物氮素获取策略决定着生态系统生物量累积和碳动态,明晰植物氮素获取策略以及驱动因子对于预测未来气候变化背景下植被生产力维持以及陆地生态系统碳汇功能至关重要。植物对土壤不同形态氮的吸收偏好是重要的氮素获取策略之一,然而,全球尺度上植物氮素吸收偏好的变化规律和驱动因子尚不清楚。研究人员基于全球自然生态系统15N标记实验数据库,明晰了植物对土壤铵态氮,硝态氮以及有机氮(以甘氨酸为例)的相对吸收比例分别为41.6 ± 1.1%,32.8 ± 1.2%和25.6 ± 0.9%。研究结果同时强调了植物氮素吸收偏好的纬度变化规律以及生物(植物类型)和非生物(气候、土壤)驱动机理。铵态氮和硝态氮分别在(亚)热带地区和高纬度气候区对植物氮吸收有更高的贡献比例,植物对铵态氮的偏好模式主要受年平均温度和土壤氮可利用性驱动;不同的是,硝态氮的偏好模式同时受到生物(植物类型)和非生物(气候、土壤)因素驱动。该研究在全球尺度上揭示了自然生态系统植物氮素吸收偏好的变化规律和驱动因子,为深入理解全球变化背景下植物氮素获取策略以及准确评估氮获取策略引起的碳固存变化提供了重要依据。相关研究结果以“Plant nitrogen uptake preference and drivers in natural ecosystems at the global scale”为题发表在植物科学领域权威期刊New Phytologist(《新植物学家》)(IF5-year = 10.2)。中国科学院华南植物园毛晋花为第一作者,中国科学院地理科学与资源研究所牛书丽研究员为通讯作者。该项研究得到国家自然科学基金项目、国家重点研发计划、国家博士后项目等资助。论文链接:https://doi.org/10.1111/nph.70030该项研究是毛晋花博士基于氮稳定同位素手段开展生态系统氮循环系列研究中的一个重要部分。前期相关研究包括揭示大气氮沉降在南亚热带森林中的去向(Global Change Biology 2022, https://doi.org/10.1111/gcb.16005),阐明土壤氮稳定同位素自然丰度和氮循环对干旱的阈值响应(Global Change Biology 2024,https://doi.org/10.1111/gcb.17357)以及氮稳定同位素自然丰度指示土壤氮循环在不同森林之间的差异性(Plant and Soil 2024,https://doi.org/10.1007/s11104-024-06523-y),上述系列研究得到郑棉海研究员、莫江明研究员等指导。图1. 植物氮素吸收偏好在不同气候区域和生态系统类型之间的差异图2. 不同植物类型氮素吸收偏好的差异

2025-03-13

-

![]()

俯冲带富CH₄泥火山研究取得新进展

近日,中国科学院深海科学与工程研究所海洋地球物理与资源实验室的吴时国研究员指导的博士生Umair Khan与北京科技大学的合作者在期刊《Geoscience Frontiers》上发表了一篇题为《Geochemical Cycling, Tectonic Drivers and Environmental Impacts of CH4-Rich Mud Extrusions in Subduction Zones》的论文。近日,中国科学院深海科学与工程研究所海洋地球物理与资源实验室的吴时国研究员指导的博士生Umair Khan与北京科技大学的合作者在期刊《Geoscience Frontiers》上发表了一篇题为《Geochemical Cycling,Tectonic Drivers and Environmental Impacts of CH4-Rich Mud Extrusions in Subduction Zones》的论文。图1. 俯冲带中富含CH4的泥火山的地球化学循环、构造驱动因素及环境影响俯冲带是岩石圈挥发物流通的关键界面,复杂的构造和地球化学相互作用促进了地壳深部储层中气体和流体的释放。泥火山活动作为这些过程的动态表现,贡献了CH₄排放,影响了全球CH₄预算并对海洋生态系统产生影响。全球范围内,约2000处泥火山位于俯冲带,突显了俯冲相关的地球化学和构造过程在促进CH₄向大气和水圈排放中的重要性。 近年来,遥感技术(合成孔径雷达干涉测量、航空摄影、机载激光扫描)与水声学方法的协同应用,系统刻画了陆域与海域富CH₄泥火山的三维几何形态与空间分布特征。气相色谱、同位素分析、原位气体通量测量以及喷出的泥火山气体与流化泥浆的地球化学分析进一步推进了对分子组成、同位素特征和再循环组分化学性质的研究。此外,深海钻探和搭载CH₄传感器的潜水器为喷发活动、挥发性排放及潜在危害提供了新的见解。然而,关于富 CH₄ 泥火山的地质起源以及俯冲相关的地球化学和构造机制在活动俯冲边缘中的作用仍存在关键空白。本研究采用多学科方法,结合地球物理、地质和地球化学数据集,提出了 Makran Subduction Zone 中富 CH₄ 泥火山的新演化模型。Makran Subduction Zone 因其独特的地质特征(包括世界上最大的增生楔、高地震潜力和活跃的富 CH₄ 泥火山)而成为理想的研究模型系统。图2. (a) 全球富 CH₄ 泥火山的构造区域;(b-e) Barbados、Northern Hikurangi、Nankai Trough 和 Makran Accretionary Wedges 的示意剖面图图3. Makran Subduction Zone 中泥底辟和流体逃逸管的三维结构及多属性地震特征图4. 综合覆盖层和压力梯度建模显示了 Makran Subduction Zone 中泥底辟上方垂直应力和孔隙压力的有效发展图5. Makran Subduction Zone 中三座泥火山喷出的泥角砾岩及气体的地球化学分析图6. Makran Subduction Zone 中富 CH₄ 泥火山的地质演化模型上述研究得到了中国国家自然科学基金、海南省院士创新平台专项研究基金和海南省重点部署项目的支持。论文信息:https://doi.org/10.1016/j.gsf.2025.102029<!--!doctype-->

2025-02-26

-

深海所 | 万米深渊钩虾基因组揭示其环境适应性和种群历史(Cell)

近日,中国科学院深海科学与工程研究所张海滨研究员团队联合华大生命科学研究院等单位,在深渊钩虾环境适应与种群遗传方面取得新进展,研究成果以 “The amphipod genome reveals population dynamics and adaptations to hadal environment” 为题发表于国际学术期刊《Cell》。近日,中国科学院深海科学与工程研究所张海滨研究员团队联合华大生命科学研究院等单位,在深渊钩虾环境适应与种群遗传方面取得新进展,研究成果以 “The amphipod genome reveals population dynamics and adaptations to hadal environment” 为题发表于国际学术期刊《Cell》。该研究经过近十年的努力,在中国科学院部署实施的“全球深渊深潜探索计划(Global TREnD)”支持下,使用“探索一号”科考船,以及我国自主研制的全海深载人潜水器“奋斗者”号和全海深着陆器“原位实验”号、“天涯”号等装备,对马里亚纳海沟、雅浦海沟、菲律宾海盆等科考航次获得的深渊钩虾(Hirondellea gigas)样本进行研究,通过染色体水平基因组和群体遗传学分析,并综合转录组、宏基因组、代谢组等多组学数据,揭示了这种分布水深超过万米的端足类适应深渊环境的分子机制,及其群体分化与种群动态历史。染色体水平超大基因组研究团队利用PacBio HiFi长读长测序和Hi-C三维基因组技术,成功组装了H. gigas的染色体水平的高质量基因组(大小13.92 Gb)。基因组分析揭示了其两大主要特征:内含子延长和重复序列扩张。与近缘物种相比,H. gigas的内含子长度显著增加,主要是由于重复序列的插入,尤其是串联重复和长散在重复序列(LINEs)转座子。H. gigas基因组中71.98%为重复序列,主要为串联重复,占到基因组的46.03%,显著高于其他无脊椎动物。特别是,与其他无脊椎动物基因组相比,H. gigas基因组中长单元串联重复序列(小卫星,10-100 bp)的比例更高,其比例与无脊椎动物基因组大小正相关。这些重复的产生可能与深渊极端环境的适应有关。地理隔离塑造了不同钩虾群体的遗传分化研究团队对马里亚纳海沟的510只(11个群体)、雅浦海沟94只(1个群体)及西菲律宾海盆深渊区的18只(1个群体)H. gigas个体进行了高覆盖的全基因组重测序和群体遗传学分析。结果显示来自马里亚纳海沟11个不同深度(~7000-11000米)群体不存在遗传分化,表明生活在马里亚纳海沟内的钩虾是一个完全混合的群体,高静水压不会限制其在海沟内的垂直迁移。而西菲律宾海盆的钩虾群体与马里亚纳海沟的群体则表现出明显的遗传分化。这两个海沟间相隔~1500公里,表明地理隔离阻碍了群体间的基因交流。冰期-间冰期气候变化可能影响深渊种群动态历史研究结果显示H. gigas的有效种群在约100万年前经历了一次急剧下降,这与更新世深海温度的大幅波动高度吻合。经过遗传瓶颈后,钩虾群体又经历了种群扩张。这一结果说明,更新世时期大的冰期-间冰期气候变化可能不仅造成了陆地动物的大规模灭绝,而且也深刻影响了深海甚至深渊动物。宿主-微生物协同合作适应深渊极端环境研究团队通过宏基因组和代谢组学整合分析揭示了H.gigas与共生菌的协同合作可能是钩虾适应深渊极高静水压和食物匮乏环境的关键。氧化三甲胺(TMAO)是一种渗透调节物质,在渗透压调节以及在高静水压条件下维持细胞完整性方面发挥着重要作用。检测发现,随着深度增加,钩虾肠道内容物中TMAO浓度显著升高,体组织中也呈现类似趋势。钩虾自身编码fmo3基因,可将三甲胺(TMA)转化为TMAO。而其优势共生菌Psychomonas的基因组中携带cutC和cutD基因簇,可将胆碱分解为TMA;同时拥有torYZ操纵子,可以将TMAO还原为TMA,从而调控宿主体内的TMAO浓度,形成动态平衡。极低的生产力和有限的食物被认为是制约深海生物代谢的关键因素之一。有研究推测H. gigas可能具备消化木质碎屑的能力。本研究在H.gigas基因组中发现了4种内切葡聚糖酶基因,可以将纤维素初步分解为纤维二糖;在共生菌Psychomonas中发现了纤维二糖酶、celB基因和磷酸纤维二糖酶,负责将纤维二糖进一步转化为D-葡萄糖,从而形成完整的纤维素代谢通路。这一机制可能最终促使H.gigas能够高效利用深渊食物资源,从而使其在食物匮乏的深渊海沟中成为一大优势类群。目前,理解动物如何适应深渊仍然是一个科学难题。本研究中获得的H. gigas的基因组是全球已发表的“最深”的动物基因组,基于群体研究产出的数据量是迄今为止全球最大规模的针对单一海洋物种的重测序,为研究深渊生态系统提供了宝贵的数据资源。本研究结果为深入理解生命如何适应深渊环境提供了新的见解。该研究得到了中国科学院战略性先导科技专项(B类)、中国科学院国际伙伴计划、国家重点研发计划、海南省重大科技计划以及“全球深渊深潜探索计划(Global TREnD)”支持。中国科学院深海科学与工程研究所张海滨为文章第一作者/共同通讯作者,刘君、周洋以及华大生命科学研究院孙帅、郭群飞、孟亮、陈建威、向薛雁为共同第一作者,华大生命科学研究院范广益、刘姗姗、徐讯为共同通讯作者。论文链接:https://doi.org/ 10.1016/j.cell.2025.01.030

2025-03-08

-

Cell | 环太平洋深渊鱼类基因组,揭秘脊椎动物突破高压生存禁区的适应性重塑和演化轨迹

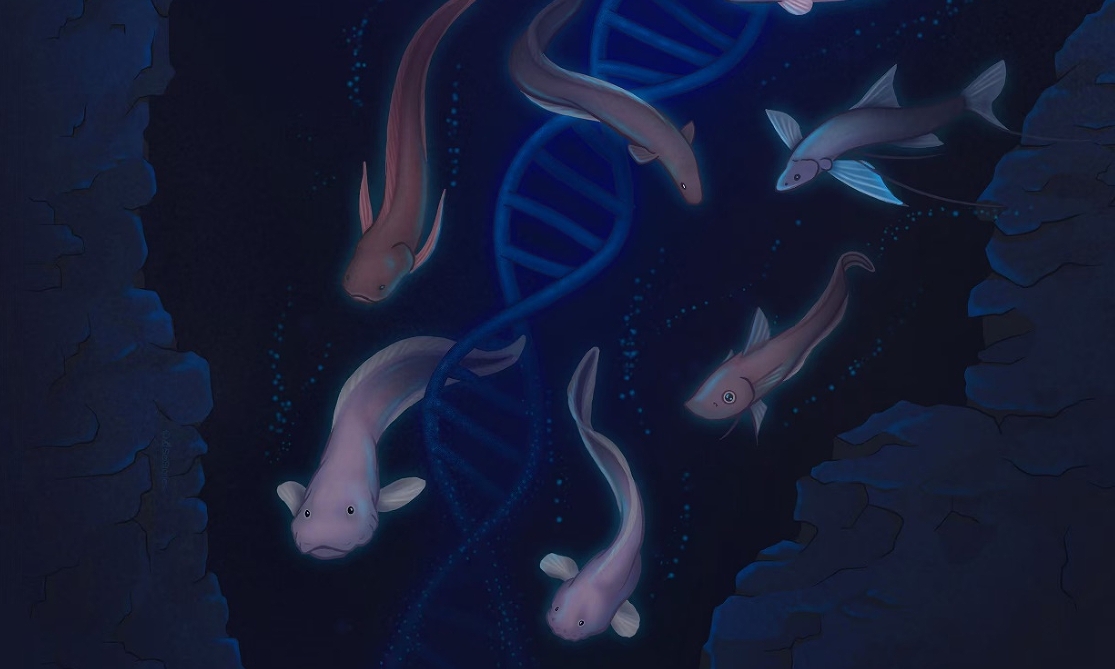

2025年3月6日,由中国科学院全球深渊研究团队何舜平研究员主导,联合中国科学院深海科学与工程研究所、中国科学院水生生物研究所、西北工业大学等单位科研人员完成的深海鱼类研究重大研究成果,以题为“Evolution and genetic adaptation of fishes to the deep sea”发表在国际顶级期刊《Cell》上。该研究是在中国科学院部署实施的全球深渊深潜探索计划(Global TREnD)支持下,基于我国自主深潜技术获取的深海及深渊鱼类样本库,首次实现从基因到生态系统层面的多维度突破。 2025年3月6日,由中国科学院全球深渊研究团队何舜平研究员主导,联合中国科学院深海科学与工程研究所、中国科学院水生生物研究所、西北工业大学等单位科研人员完成的深海鱼类研究重大研究成果,以题为“Evolution and genetic adaptation of fishes to the deep sea”发表在国际顶级期刊《Cell》上。该研究是在中国科学院部署实施的全球深渊深潜探索计划(Global TREnD)支持下,基于我国自主深潜技术获取的深海及深渊鱼类样本库,首次实现从基因到生态系统层面的多维度突破。国之重器:助力深渊科考该研究使用“探索一号”和“探索二号”科考船,以及我国自主研制的4500米级载人潜水器“深海勇士”号、全海深载人潜水器“奋斗者”号以及全海深着陆器“原位实验”号、“天涯”号等装备,通过对马里亚纳海沟、雅浦海沟、蒂阿曼蒂那深渊、瓦莱比-热恩斯深渊、西南印度洋热液、菲律宾海盆及南海等系列科考航次,覆盖几乎整个深海鱼类栖息深度范围(1218-7730米)的科学考察,获得了6大典型深海鱼类类群,共11种深海鱼样本,其中6种超深渊带(>6,000米)样本。11种深海鱼类的采样信息和形态特征科研积淀:深海鱼类研究新突破自2017年,何舜平研究员率领团队开展深海鱼类研究。2019年该团队公布首个已知栖息深度最深的鱼类类群:马里亚纳海沟超深渊狮子鱼(Pseudoliparis swirei)的基因组,并解析了其独特的深海适应机制,相关成果一经发表引起各大媒体的广泛报道(2019,Nature ecology & evolution)。2019年至2024年该团队相继对深渊狮子鱼的嗅觉和视觉系统的适应性进行了深入分析,并首次对其肝脏组织脂质组和蛋白质组进行了解析,全面系统的阐述了马里亚纳海沟深渊狮子鱼的适应性演化机制(2019,GENES ;2023,eLife;2024, Water Biology and Security)。并先后对深海剑鱼 (Xiphias gladius) 和平鳍旗鱼 (Istiophorus platypterus)的恒温演化机制、深海月鱼(Lampris meggalopsis)和深海鳗鲡鱼(Ilyophis brunneus)深海适应的分子机制进行了深入的研究(2021,Molecular Biology and Evolution;2022,Zoological Research;2022,SCIENCE CHINA Life Sciences)。深海以高压、低温和黑暗为特征,是地球上最极端的环境之一,却孕育了独特的生物群落。我国深潜装备技术的发展加快了深海特殊生境生物样品的采集,为深海生命科学研究提供了宝贵材料;多组学分析为解析深海生物成因与适应性演化提供了研究手段。基于前期积累的研究基础该团队再次取得系统性解析深渊鱼类的成因和适应性演化的新突破。主要研究成果图文摘要研究对从西太平洋至中印度洋海域,深度1218米到7730米水深,超深渊海沟、海盆和断裂带,热液区及中国南海海域捕获的11种深海鱼类的基因组数据进行深入分析,构建了深海鱼类的"生命进化树",揭示了脊椎动物征服深渊的史诗历程。结果表明,大多数现存的深海鱼类约在6500万年前的大灭绝事件后才进入深海区域,而少数更古老的深海鱼类类群在1亿年前就已经开始适应深海环境,并可能在连续的大灭绝事件中存活。进一步的研究发现深海鱼类基因组展现出较低的突变速率和较高的重复序列比例,同时,对深海黑暗环境也表现出不同层次的适应性变化。研究团队进一步探讨了脊椎动物应对高压环境的分子机制。此前,能够在高压下稳定蛋白质结构的氧化三甲胺(TMAO)被认为是脊椎动物适应深海高压环境的“抗压神器”,随深度增加,鱼体内TMAO含量呈线性增加。团队通过测定不同深度鱼类肌肉组织中的TMAO含量,发现生存深度0-6000米的鱼类,TMAO含量随着深度增加而升高,但在6000米以下的深海鱼类则未出现这一趋势。这表明,TMAO并不能单独解释所有深海鱼类在高压下的适应机制,可能存在着更精妙的分子机制。更为突破性的发现是,所有生存深度在3000米以下的深海鱼类均存在一种高度保守的rtf1基因突变(Q550L),进一步地体外实验表明该变突显著影响了转录效率,揭示了转录调控在深海高压适应中的潜在作用。这一发现为揭示深海生物压力适应的分子机制开辟了新的研究方向。此外,团队还发现,来自马里亚纳海沟和菲律宾海沟的超深渊狮子鱼,其肝脏组织中富集了极高水平的多氯联苯(PCBs),这是一种常见的人工合成有机污染物。这一发现警示我们,人类活动已经对地球最深处的生物产生了深远的影响。研究人员还对几种典型的深海鱼类的特异性的适应机制进行了深入的探讨,结果表明不同类群深海鱼类“各显身手“,对深海极端环境均展现出独特的适应机制。此外,该研究还对鱼类肌肉组织多种代谢物(脂肪酸、氨基酸及重金属污染物)和蛋白质组进行了全面的检测。另一方面,对不同超深渊海沟深渊狮子鱼群体遗传分析结果表明:深海洋流可能是深渊鱼类跨海沟基因交流的推动力。随着人类探索深海的脚步加速进行,深海这片未知之地逐渐揭开神秘的面纱,该研究推进了我们对脊椎动物如何克服海洋最深区域环境挑战的理解,突出继续探索和保护这些独特深海生态系统的必要性。该研究由中国科学院战略性先导科技专项(B类)、中国科学院国际伙伴计划、国家重点研发计划、国家自然科学基金、海南省重大科技计划以及 “全球深渊深潜探索计划(Global TREnD)”支持。中国科学院深海科学与工程研究所徐涵博士后为本研究的第一作者,中国科学院水生生物研究所方成池副研究员与王成博士后、西北工业大学许文杰博士以及青岛华大基因研究院宋跃为本研究共同第一作者;何舜平研究员、王堃教授和张海滨研究员为本研究共同通讯作者。论文链接: https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.01.002<!--!doctype-->

2025-03-08

-

广州地化所范晶晶、王强等-CG:Mo同位素揭示俯冲陆壳对碰撞后斑岩铜矿形成的重要性

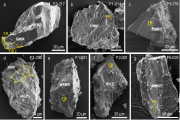

斑岩铜矿作为全球铜、钼、金的主要来源,传统上认为其形成于大洋俯冲带之上的岩浆弧环境,即俯冲洋壳脱水释放含H₂O、S、Cl的氧化流体,交代上覆地幔楔,诱发部分熔融,或俯冲洋壳熔融产生的熔体与地幔相互作用,形成富金属的母岩浆。然而,阿尔卑斯−喜马拉雅等碰撞造山带中发现的形成于碰撞后环境中的斑岩铜矿,挑战了传统模型,关键问题为在无大洋板片流体的条件下,岩浆是如何氧化并富集成矿的。 针对上述科学问题,中国科学院广州地球化学研究所王强研究员团队联合西北大学龙晓平研究员等,对青藏高原东冈底斯成矿带的碰撞后(普遍认为印度−欧亚初始碰撞发生于62−59 Ma)成矿斑岩及相关侵入岩进行了详细的Mo同位素分析,研究发现:(1)始新世花岗岩(44.9–53.2 Ma):高δ⁹⁸/⁹⁵Mo值(0.37–0.58‰)、高Th/La(0.3–0.4),源于新特提斯洋俯冲改造的基性下地壳的部分熔融,岩浆源区可能存在再循环的缺氧大洋沉积物组分。(2)中新世高镁闪长岩(~15 Ma):极低δ⁹⁸/⁹⁵Mo值(-1.20‰至-0.92‰),源于受俯冲印度陆壳熔体交代的岩石圈地幔的部分熔融。(3)渐新世−中新世成矿斑岩(~30–15 Ma):δ⁹⁸/⁹⁵Mo值变化范围大(-0.85‰至0.34‰),反映了亚洲新生下地壳与印度陆壳熔体组分的混合(图1)。(4)中新世无矿花岗岩(~15 Ma):Mo同位素组成偏重(-0.14‰至0.23‰),且Th含量低(7.6–9.6 ppm),指示源区缺少或仅含少量俯冲陆壳组分。据此提出俯冲印度陆壳组分的加入可能对碰撞后斑岩系统的形成起着关键作用(图2),可能的成矿机制为印度陆壳俯冲通过释放氧化性熔体,改造上覆岩石圈的挥发分含量与氧化状态。图1.碰撞后成矿斑岩及相关侵入岩的Mo同位素与元素含量、比值及Sr-Nd同位素图解图2.碰撞后成矿斑岩δ98/95Mo-εNd(t)混合图解 该研究利用Mo同位素来示踪叠加有先前大洋俯冲印记的碰撞后岩浆岩的形成,不仅为揭示俯冲陆壳与上覆岩石圈相互作用提供了关键证据,而且深化了对碰撞造山带成矿理论的理解。相关成果发表于国际地学期刊《Chemical Geology》,本研究受国家自然科学基金创新群体项目和第二次青藏科考等项目的联合资助。 论文信息:Fan, J.J., Wang, Q*, Long, X.P., Wyman, D.A., Kerr, A.C., Li, J., Wang, Z.L., Gong, L., Xu,D.J.,Yang,Q.J.,Zhang,L.,Cui,Z.-X.,2025. Mo isotope evidence for the significance of subducted continental crust in formation of post-collisional porphyry Cu deposits. Chemical Geology 680,122683. 论文链接:https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2025.122683

2025-03-07

-

广州地化所曾建强、张艳利等-JGRA:原位控制实验解耦光温对萜烯排放影响

准确估算陆地植物排放的高活性萜烯化合物(单萜烯和倍半萜烯)排放量是探讨其空气质量和气候效应的重要前提。温度和光照是影响萜烯排放最重要的两个环境因子,明确萜烯排放的光、温响应机制对准确估算至关重要。自然条件下,温度和光照的变化具有协同性,这可能导致前期基于动态箱及冠层通量法等非控制实验结果不能解析光温响应机制。 针对这一问题,中国科学院广州地球化学研究所王新明研究组博士后曾建强与张艳利研究员合作,针对亚热带典型优势树种尾叶桉(Eucalyptus urophylla),开展了叶片尺度的原位控制实验,通过光照或温度单一变量的梯度控制实验,区分和量化了主要单萜烯排放的光、温响应。同时,结合枝条尺度真实排放的动态箱测量,定性探究了次要单萜烯和倍半萜烯的排放机制。实验结果表明:(1)排放的主要单萜烯中,β-罗勒烯(β‐ocimenes)与异戊二烯一样,其排放完全依赖于光(光依赖因子LDF=1;图1),而α-蒎烯(α‐pinene)和1,8-桉叶油醇(1,8‐cineole)排放则不受光照影响(LDF=0;图2);(2)尽管β-罗勒烯与α-蒎烯和1,8-桉叶油醇的光依赖性截然相反,但它们温度敏感性β值(分别为0.095、0.071和0.102 K-1)却十分接近,并和模型默认值0.1 K-1接近(图3),而前期热带地区基于非控制实验获得的β值(0.2 K-1)显著高于本研究结果,可能是未区分光照影响导致温度敏感性存在高估。(3)基于动态箱的排放测量显示(图4),所有与β-罗勒烯结构类似的链状单萜烯及α‐水芹烯(α‐phellandrene)的排放完全受光照影响(LDF=1),其它环状单萜烯及倍半萜烯α‐长叶蒎烯(α‐longipinene)的排放不依赖于光(LDF=0),而其它倍半萜烯则表现为部分光依赖(0<LDF<1)。 这些研究结果表明,在进行排放模型模拟时,β-罗勒烯等链状单萜烯可以使用和异戊二烯一样的光温依赖算法;主要环状单萜烯需要使用指数温度依赖算法,但β值存在差异;而对于多数倍半萜烯则需要使用混合模型。 本研究受到国家自然科学基金委创新研究群体项目、国家重点研发计划项目、广东省科技厅、广州市科技局等项目的联合资助。相关研究成果近期发表在Journal of Geophysical Research: Atmospheres期刊。 论文信息:Zeng,J. (曾建强),Zhang,Y.* (张艳利),Pang,W. (庞伟华),Ran,H. (冉浩汎), Mu,Z. (牟兆斌),Guo,H. (郭昊),Lu,Y. (鲁钰婷),Song,W. (宋伟),and Wang,X. (王新明), 2025. Decoupling Temperature and Light Effects on Terpene Emissions From Subtropical Eucalyptus: Insights From Controlled Field Experiments. Journal of Geophysical Research: Atmospheres,130,e2024JD042616. https://doi.org/10.1029/2024JD042616图1. β-罗勒烯(β‐ocimenes)的光温响应曲线图2. α-蒎烯和1,8-桉叶油醇的光响应曲线图3. 单萜烯温度敏感性(β)对比图4. 聚类分析确定不同萜烯的排放机制;de novo为排放全光依赖,pool为排放不依赖光

2025-03-07

-

广州地化所刘志伟等—EPSL :高温高压实验限定地幔中硒和碲的丰度

地球挥发份起源是当前地球科学领域研究的热点。硫族元素硫(S)、硒(Se)和碲(Te)因为同时具有中等挥发性和亲铁性,是示踪地球早期增生和挥发份起源的理想指示剂。地幔橄榄岩中S、Se和Te具有近球粒陨石的相对丰度,这一特征被认为是地球核-幔分异停止后碳质球粒陨石后期增生(late veneer)的结果。这一后期增生过程也被很多科学家认为是地球强亲铁元素(HSE)和很多其它挥发性元素(如碳、氮、氢等)的主要来源。然而,这一假说的基础-地幔橄榄岩S、Se和Te近球粒陨石的相对丰度是否能代表真实的地幔成分还存在巨大的争议。 近日,中国科学院广州地球化学研究所刘志伟博士后与李元研究员合作,通过精确测定Se和Te在硫化物熔体与硅酸盐熔体间的分配系数,探讨了它们在硅酸盐地幔中的丰度及其对地球挥发份起源的启示,为这一争议提供了新的见解,相关成果发表在国际知名期刊《Earth and Planetary Science Letters》。 研究团队在1 GPa压力、1200-1600°C温度范围内开展了系统的高温高压实验,实验结果发现Se和Te在硫化物与硅酸盐熔体间的分配系数与硅酸盐熔体中的FeO含量呈倒U型关系,而温度和氧逸度的影响则非常小(图1)。通过参数化拟合这些分配系数,研究团队成功解释了大洋中脊玄武岩(MORB)和氧化弧岩浆中Se和Te的地球化学行为。更为重要的是,研究团队将这些分配系数应用于地幔部分熔融模型,结合来自太平洋-南极洋脊MORB的高精度Se和Te含量数据,估算了亏损地幔(DMM)和原始地幔(PM)的Se和Te丰度。结果表明,硅酸盐地幔的Se和Te丰度远低于前人的估算值,且具有超球粒陨石的S/Se和S/Te比值(图2)。这一结果表明,硅酸盐地幔的S、Se和Te丰度可能在地球主增生阶段核-幔分异过程就已确立,而“后期增生”的贡献相对较小。 这项研究不仅深化了我们对Se和Te在地球深部过程中的行为的理解,还为地球早期演化历史和挥发份起源提供了新的线索。未来,研究团队计划进一步探索在地球深部岩浆洋条件下Se和Te的金属-硅酸盐熔体分配行为,以验证当前对硅酸盐地幔中Se和Te丰度的估计是否可以由地核形成过程解释。论文信息:Zhi-Wei Liu (刘志伟),Yuan Li (李元),2025. The partitioning of selenium and tellurium between sulfide liquid and silicate melt and their abundances in the silicate Earth. Earth and Planetary Science Letters 656, 119277.论文链接:https://doi.org/10.1016/j.epsl.2025.119277图1 Se和Te在硫化物熔体与硅酸盐熔体间的分配系数。图2 原始地幔中S、Se和Te的丰度

2025-03-07

-

广州地化所林佳睿、鲜海洋等-NSR:嫦娥六号样品研究揭示月球正背面空间环境差异

月球正背面表现出显著的二分性,其正面以广阔的月海为主,而背面则以崎岖的高地和密集的撞击坑为特征。地月系统特殊的位置关系和地球磁场的影响导致了这种二分性还涉及月球所处的空间环境。空间环境影响着月球表面的长期演化过程。月球表面长期直接暴露于太空环境中,持续受到微陨石、太阳风和宇宙射线的直接作用,这一系列过程被称为太空风化。样品的太空风化特征能够敏感地记录出空间环境上的差异,然而月球背面样品证据的缺乏,使得我们尚不清楚月球的空间环境是否存在与其地质地貌相似的二分性。 近日,中国科学院广州地球化学研究所月球样品研究团队,在National Science Review(《国家科学评论》)发表题为“Differences in space weathering between the near and far side of the Moon: Evidence from Chang’e-6 samples”的研究论文。研究团队从嫦娥六号任务的返回的首个月球背面样品中发现了月球正背面的太空风化差异,为月球空间环境的二分性提供了基于样品的证据。 研究团队采用原位聚焦离子束(FIB)制样方法,从嫦娥六号铲取样品CE6C0400YJFM003中的细粒粉末提取样品,涵盖了包括硅酸盐、硫化物和氧化物在内的主要月球矿物(图1),使用装载了电子能量损失谱探测系统的高分辨透射电镜对样品进行了纳米级矿物学研究。通过对比来自月球正面的嫦娥五号样品、阿波罗样品以及无大气小行星Itokawa样品的太空风化特征,研究了月球背面样品与月球正面样品、小行星样品在太空风化特征上的差异,分析了太阳风辐射和微陨石撞击等空间环境变量在太空风化过程中的相对贡献。图1 嫦娥六号样品主要矿物的二次电子(SE)图像(黄色矩形表示进行FIB制样的位置) 研究结果表明,嫦娥六号样品中缺乏在月球正面样品和小行星样品中常见的由微陨石撞击产生的气相沉积层,仅在陨硫铁表面的多孔区域观察到不属于基底矿物的元素富集。此外,嫦娥六号样品中硅酸盐矿物表现出更薄的非晶层、较低的太阳风轨迹密度,说明嫦娥六号样品暴露在太阳风中的时间更短;嫦娥六号样品中含铁矿物较大的纳米铁(npFe⁰)晶粒尺寸和较低的纳米铁(npFe⁰)密度表明太阳风辐射导致铁元素的分离和聚集更为明显。这些现象表明,尽管嫦娥六号样品暴露在太阳风中的时间更短,但太阳风辐射在嫦娥六号样品太空风化过程中的贡献相较于月球正面样品更高(图2)。图2 太阳风和(微)陨石撞击在不同月球采样点的相对影响。(a)太阳风在不同月球采样点的相对影响。(b)(微)陨石撞击在不同经度的相对通量。(c)太阳风和(微)陨石撞击在不同月球采样点的相对贡献。 上述研究结果丰富了我们对无大气天体表面各矿物在较短暴露时间内如何响应太空风化的认识,并为揭示月球空间环境如何驱动太空风化差异提供了关键指标。此外,此研究为月球空间环境的二分性提供了基于返回样品的证据,突出了空间环境变量在太空风化过程中的关键作用,对理解太阳风辐射和微陨石撞击如何协同塑造月球和其他无大气天体的表面具有重要意义。 该研究受到中国科学院院长基金、中国科学院广州地球化学研究所长基金和中国科学院青年创新促进会联合资助。论文信息:Jiarui Lin(林佳睿), Haiyang Xian(鲜海洋)*,Yiping Yang(杨宜坪),Shan Li(李珊), Jiaxin Xi(席佳鑫),Xiaoju Lin(林枭举),Yao Xiao(肖瑶), Shengdong Chen(陈生东),Chenyi Zhao(赵晨艺),Miaomiao Zhang(张苗苗), Akira Tsuchiyama,Jianxi Zhu(朱建喜)*,Hongping He(何宏平), and Yi-Gang Xu(徐义刚),2025. Differences in space weathering between the near and far side of the Moon: Evidence from Chang’e-6 samples, National Science Review. https://doi.org/10.1093/nsr/nwaf087

2025-03-07

-

亚热带农业生态研究所生态水文研究团队在喀斯特坡地土壤水分入渗及优先流过程研究取得新进展

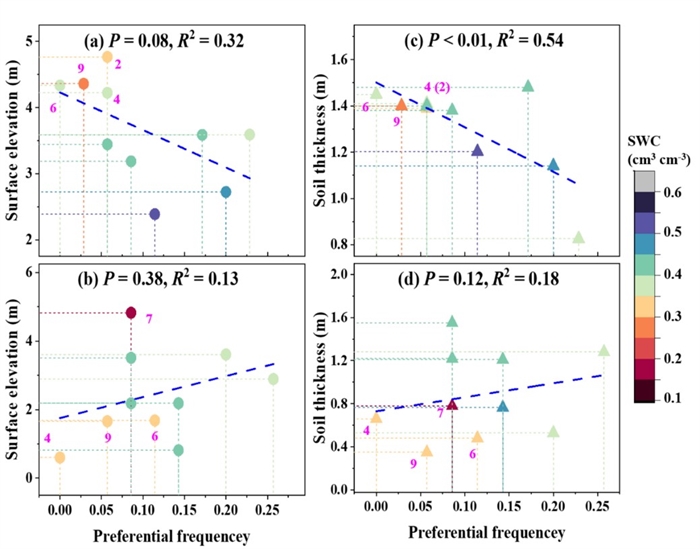

碳酸盐岩溶蚀作用发育的喀斯特地貌占全球陆地面积约15%,并为1/4人口提供稳定水源。中国西南是全球喀斯特出露面积最大的区域,强烈的溶蚀作用使得西南喀斯特具有地表-地下二元三维水文结构特征,形成了土壤水分入渗速率快、优先流发育显著且空间异质性极强的复杂水文格局。气候变化背景下,这种快速渗透与弱储水性双重属性增加区域岩溶干旱与洪涝的风险。当前研究围绕土壤水分入渗基本特征、类型和路径等方面开展了大量研究,但对入渗过程“快速性”的量化及其受岩土结构的控制作用仍不足,限制了喀斯特降雨-入渗-产流机制研究的进一步深化,制约了岩溶区域的水资源管理及其对气候变化的响应。碳酸盐岩溶蚀作用发育的喀斯特地貌占全球陆地面积约15%,并为1/4人口提供稳定水源。中国西南是全球喀斯特出露面积最大的区域,强烈的溶蚀作用使得西南喀斯特具有地表-地下二元三维水文结构特征,形成了土壤水分入渗速率快、优先流发育显著且空间异质性极强的复杂水文格局。气候变化背景下,这种快速渗透与弱储水性双重属性增加区域岩溶干旱与洪涝的风险。当前研究围绕土壤水分入渗基本特征、类型和路径等方面开展了大量研究,但对入渗过程“快速性”的量化及其受岩土结构的控制作用仍不足,限制了喀斯特降雨-入渗-产流机制研究的进一步深化,制约了岩溶区域的水资源管理及其对气候变化的响应。本研究依托中国科学院环江喀斯特生态系统观测研究站,以地表-地下三维水土过程监测坡地小区为研究对象(图1),开展长期高密度和高频率(5-min)土壤水分动态观测,基于时间序列分析量化坡地土壤水分常规入渗和优先流对降雨事件的响应特征,并进一步揭示以土壤厚度作为岩土结构代表因子对水分运动的影响机制。基于土壤水分对降雨的响应,量化响应时间、绝对变化和湿润锋运移速度。结果发现喀斯特区雨水可以更迅速穿透土壤剖面,表现为土壤水分湿润锋速度(1373 mm h-1)远高于非喀斯特区(17mm h-1至610 mm h-1)。受微地形空间异质性影响,土壤水分响应时间和湿润锋速度由上坡到下坡、从表层到深层整体逐渐增大(图2)。相对厚土覆盖山坡,土壤水分入渗指标在浅土覆盖山坡变幅更大、坡位之间差异更明显,与土壤堆积弱化入渗过程受水力梯度影响有关。降雨量和强度对入渗的贡献(30.9~63.9%)显著高于前期水分条件(12.7~26.1%),并且土壤厚度的增加可能弱化地形和降雨特征对入渗过程的控制作用。结果强调精细监测在表征土壤水分入渗空间异质性方面的关键作用,并量化了喀斯特坡地水文过程快速性特征。基于分层土壤水分对降雨事件响应的先后顺序区分了土壤大孔隙流和岩土界面优先流两种类型。结果发现喀斯特坡地大孔隙流占主导(> 63%),但在短时间强降雨事件易触发的岩土界面侧向流也是重要的优先流类型。优先流出现频率在下坡高于上坡,与土壤水力特性空间分布格局有关。在平均土壤较厚山坡,土壤深度与优先流频率呈显著负相关关系(R2=0.54)(图3)。相对的,优先流频率与土壤深度在浅土覆盖山坡没有相关性,但受到降雨强度和前期土壤水分的影响更突出。这些结果强调土壤厚度空间异质性对水分优先流特征的影响,进一步丰富了喀斯特坡地复杂的入渗-产流理论。研究成果分别以Regulation of preferential flow by soil thickness on small hillslopes with complex topography through intensive high‐frequency soil moisture monitoring和Characterizing rapid infiltration processes on complex hillslopes: Insights from soil moisture response to rainfall events为题发表在Journal of Hydrology(2024)和Nature Index期刊Geophysical Research Letters(2025),陈洪松研究员为通讯作者、张君博士后为第一作者。研究得到国家自然科学基金重点项目、区域联合重点项目和青年基金项目支持。论文链接:1 2图1 研究样地概况、土壤水分监测点布设及土壤厚度空间分布图2 不同坡位和深度土壤水分湿润锋运移速度图3 高程和土壤厚度与优先流频率相互关系

2025-03-06

-

华南国家植物园2024年植物分类成果

地球上有多少物种?会不会存在一个生物分类学家都认同的生命之树?这是Science杂志提出的生命科学125个基本问题中的两大未解之谜。植物分类学作为一门基础学科,致力于揭示植物世界的多样性。通过分类、命名和归类植物,分类学家为植物赋予名字,并探究物种之间的内在联系,为我们理解错综复杂的生命之网提供第一手证据。2024年,得益于广东省基础与应用基础研究旗舰项目——“生物多样性”专项中的“广东植物多样性全域调查与评估”项目,以及广东省重点领域研发计划项目——“华南植物迁地保护与资源利用关键技术”项目等的资助,华南国家植物园的植物分类学家们在植物分类学研究领域取得了显著的进展:发表新族1个(棒柱茜族Clavistigmateae),新属2个(菊科亲二菊属Qineryangia)和茜草科棒柱茜属Clavistigma),新种36个(涵盖蕨类、竹类、药用植物及特有类群)和新变种4个。此外,科研人员还提出了62个种级新组合、新名称或替代名,恢复4个名称种级地位,将18个名称归并为异名,并出版《The Sino-Himalayan Endemic Genus Cremanthodium》《中国西沙群岛野生植物资源》《广东高等植物名录及其地理分布》和《南岭山地维管植物多样性编目》等专著8部。这些成果不仅丰富了全球植物多样性记录,也为理解物种演化提供了新的科学依据。依托华南国家植物园自主开发的“生命网格”(BioGrid)智慧平台与“银杉(Cathaya)”标本管理系统,2024年助力华南国家植物园科研人员完成1.4万份植物标本采集,智能化管理134批次3万余号标本,共享超25万条标本数据,实现了从野外调查到标本数字化的全流程高效管理,为生物多样性调查、保护与智慧化管理提供新范式。完整成果汇编,请点击附件,查阅《华南国家植物园植物分类成果汇编(2024年度)》。图1. 锯叶垂头菊的野外图片图2. 猫儿石山苣苔的解剖图片图3. 阳春蜘蛛抱蛋的野外照片和解剖图片图4. 三指线蕨的墨线图图5. 肇庆德昭藤的墨线图

2025-03-06