传统观点认为,月球在约30亿年前就停止了火山活动,但嫦娥五号和六号分别带回了20亿年和28亿年前的玄武岩,证明月球"休眠"时间比想象中晚得多。这一新发现引出了一个重要的问题,究竟是什么样的热动力机制维持着月球的活力?对此,中国科学院广州地球化学研究所月球科学研究团队的汪程远副研究员、徐义刚院士等,联合广州地化所-香港大学化学地球动力学联合实验室的钱煜奇博士等,对嫦娥六号样品展开了详细的研究,为回答这一问题提供了新的视角。

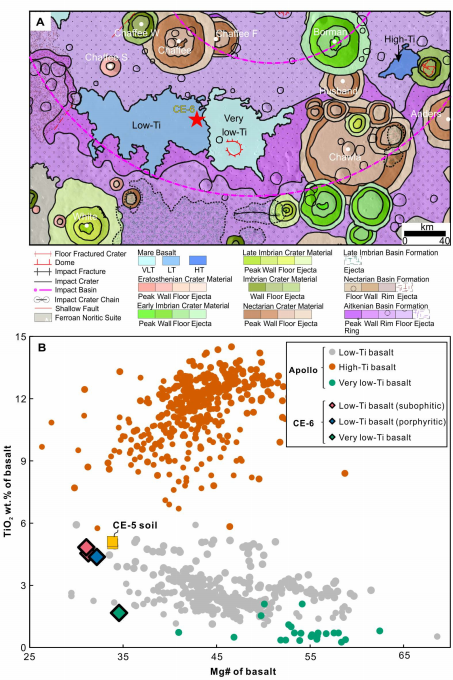

图1. 嫦娥六号着陆区地质图及嫦娥六号玄武岩Mg#-TiO2成分与阿波罗玄武岩的对比

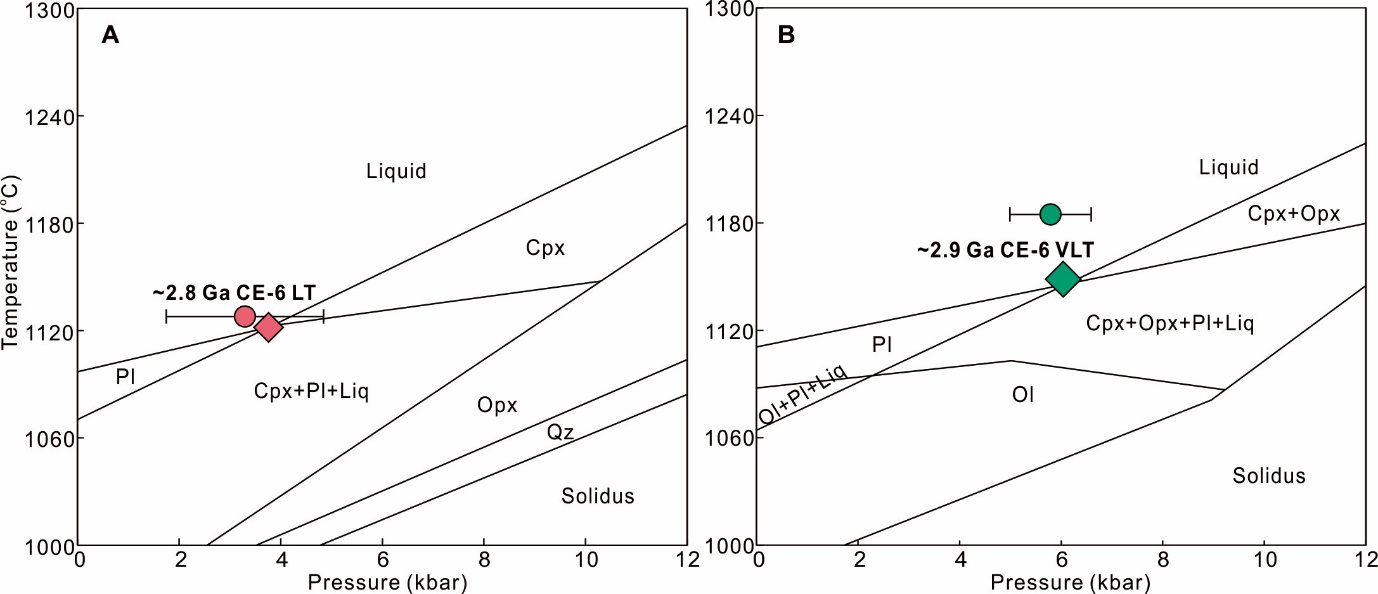

研究团队在嫦娥六号样品中发现了两种不同类型的火山岩:分别形成于着陆区东侧的29亿年前的超低钛玄武岩和位于着陆区的28亿年前的低钛玄武岩(图1)。它们虽然形成时间接近,但成分和源区深度差异显著(图2)。前者的源区略深(约120公里),不含钛铁矿;后者源自浅部(60-80公里)月幔,含少量钛铁矿。通过高温高压实验和微量元素模拟计算(图3),发现它们的源区分别对应月球早期岩浆洋结晶形成的含钛铁矿辉石岩(IBC)和辉石岩层。令人意外的是,本应沉入月球深部的IBC竟仍存在于浅部月幔,且受到了SPA大撞击的影响。

图2. 嫦娥六号玄武岩起源温度和压力条件

图3. 微量元素比值Ta/Nd-Zr/Nb模拟嫦娥六号玄武岩源区矿物组合

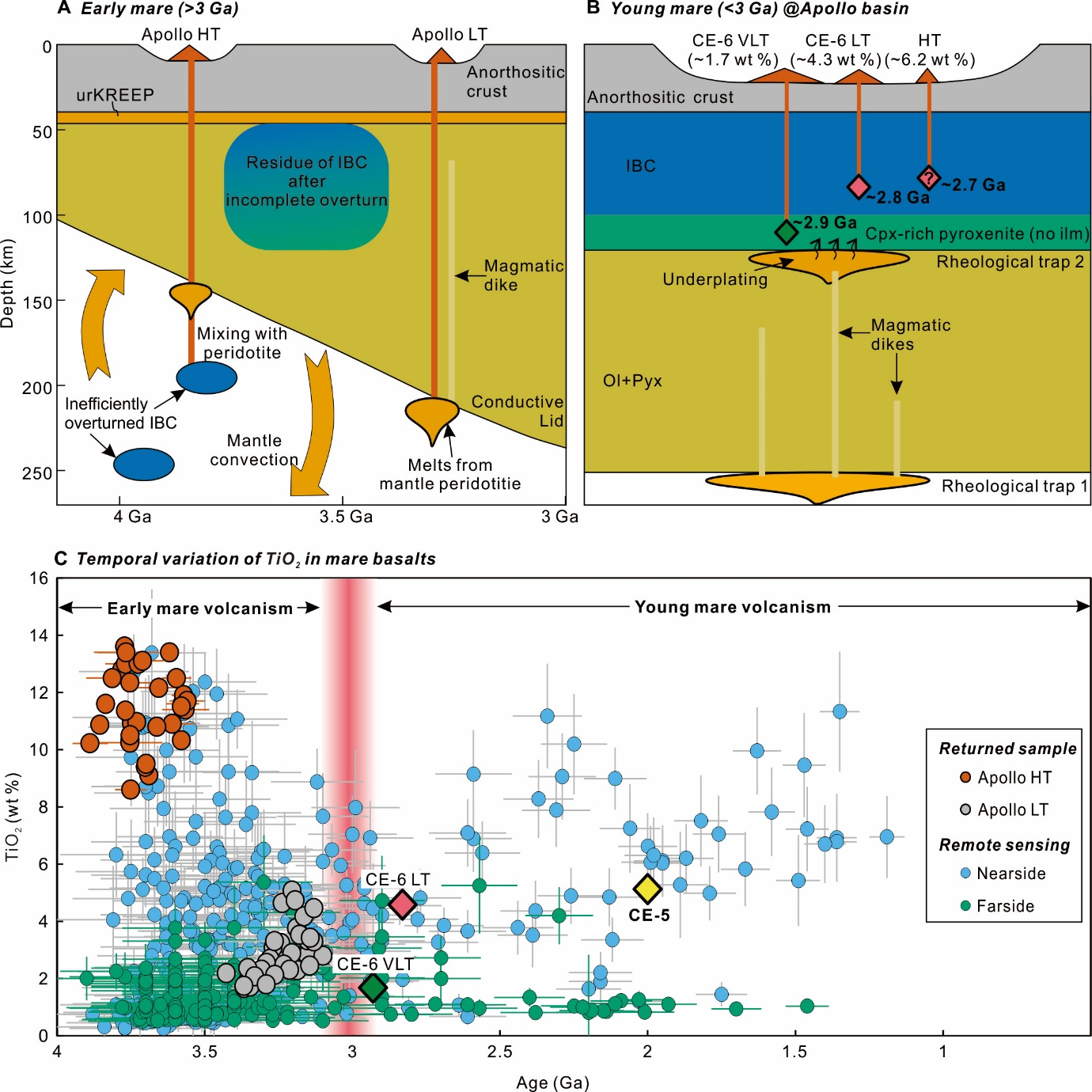

传统理论认为,月球火山活动可能由富水或KREEP(一种富含放射性生热元素的物质)的源区驱动,但嫦娥五号和六号样品均排除了这两种可能:它们的源区贫水且亏损放射性成因同位素。基于嫦娥六号两类玄武岩的对比研究,研究团队提出了全新的机制(图4):考虑到月球冷却过程中岩石圈逐渐加厚,岩浆很难到达月表而是底垫在具有不同流变性质的岩层中间。一般认为,岩石圈底部是具有不同流变性质的分界层,然而,热传导模拟表明,即使是高速的岩浆底侵到岩石圈底部,仍很难引发浅部IBC的熔融。因此,研究团队进一步提出,岩石圈内部IBC和下方橄榄岩之间可能是一个被忽视的分界层。 热传导模拟显示,底垫到这个分界层的岩浆可以向上加热引发IBC熔融。

图4. A. 月球早期(>30亿年)火山活动的多种热动力机制;B. 月球晚期(<30亿年)火山活动的浅部热动力机制;C. 遥感观测揭示的月球火山成分随时间的变化

为进一步证明该机制可以适用于全月球火山,研究团队利用遥感数据分析了月球火山活动的成分随时间的变化,发现~30亿年可能是月球内部热动力的转折点(图4C):30亿年前的玄武岩成分变化没有规律,表明其热动力机制是多源且复杂的(如KREEP、潮汐加热、撞击等)。30亿年之后,热驱动力变得单一,自下而上的的热传输机制占据主导。由于IBC层的流变学阻挡作用,深部来源的岩浆不能喷出月表。底垫岩浆的热传导致使年轻月球火山活动的源区集中在浅部月幔。此外,由于月幔结构上可能的二分性(正面的IBC相对背面可能具有更多的钛铁矿),使得正背面的年轻火山成分上也出现差异:正面以嫦娥五号玄武岩类型为主导,而背面则以嫦娥六号超低钛玄武岩类型的火山活动为主。

该研究近期于近期发表在《科学进展》杂志上,研究主要受中国科学院院长基金,中国科学院广州地球化学研究所所长基金,以及香港研究资助局和中国科学院联合实验室等项目的资助。

论文信息:Chengyuan Wang (汪程远),Yuqi Qian(钱煜奇),Jintuan Wang(王锦团),Liang Liu(刘亮),Le Zhang(张乐),Zhiming Chen(陈志铭),Jingyou Chen(陈景有),Guanhong Zhu(朱冠虹),Xianglin Tu(涂湘林),Zexian Cui(崔泽贤),Qing Yang(杨晴),Yan-Qiang Zhang(张彦强),Pengli He(贺鹏丽),Yonghua Cao(曹永华),Haiyang Xian(鲜海洋),James W. Head III, Yi-Gang Xu*(徐义刚),The source and thermal driver of young (<3.0 Ga) lunar volcanism. Science Advances

附件下载: