近日,中国科学院南海海洋研究所边缘海与大洋地质实验室李伟研究员团队联合南方科技大学、交通运输部天津水运工程科学研究院及德国不来梅大学 MARUM 海洋环境科学中心科研人员,揭示了相对缓和的深海浊流如何借助“海底麻坑”重塑海底地形并促成新生海底水道发育的动力学过程与机制。相关研究成果发表于地球科学领域国际期刊 Journal of Geophysical Research: Earth Surface(《地球物理学研究杂志:地球表面》)。论文第一作者为中国科学院南海海洋研究所博士喻凯琦,研究员李伟为通讯作者。

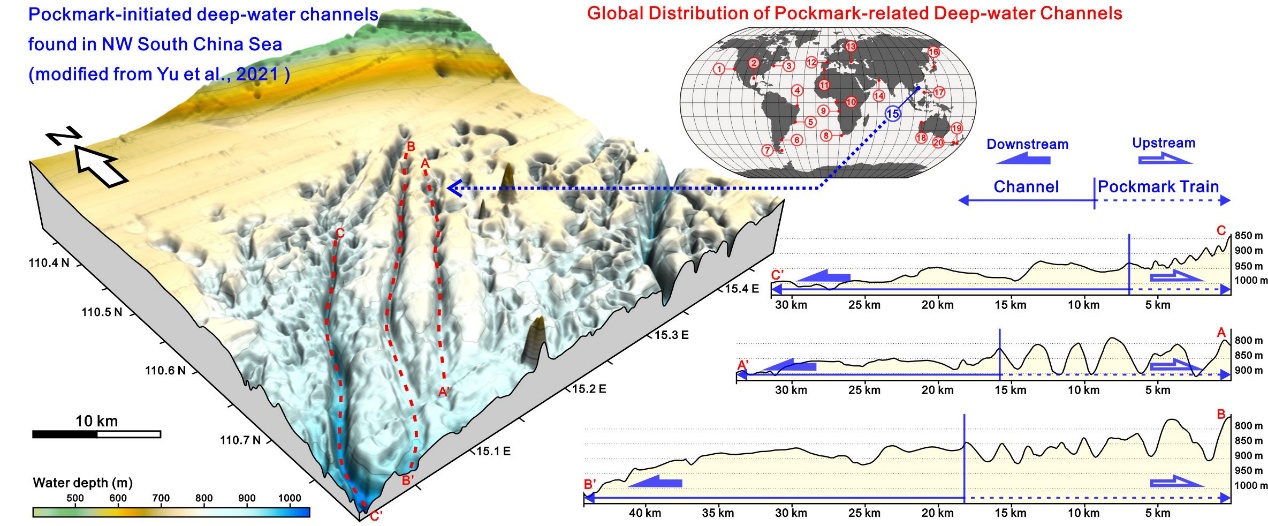

海底麻坑广泛分布于全球大陆边缘,其形态酷似月球表面的陨石坑,长期以来被认为是深部流体渗漏的产物。然而,麻坑在深海沉积过程与海底水道形成中的作用机制尚不明确。本研究以南海西北部广乐隆起周缘的麻坑群为研究对象,综合分析高分辨率多波束地形数据并结合 FLOW-3D 数值模拟,定量揭示了流速分布、剪切应力与沉积动力之间的耦合关系,为重建深海地貌演化提供了新的科学视角(图1)。

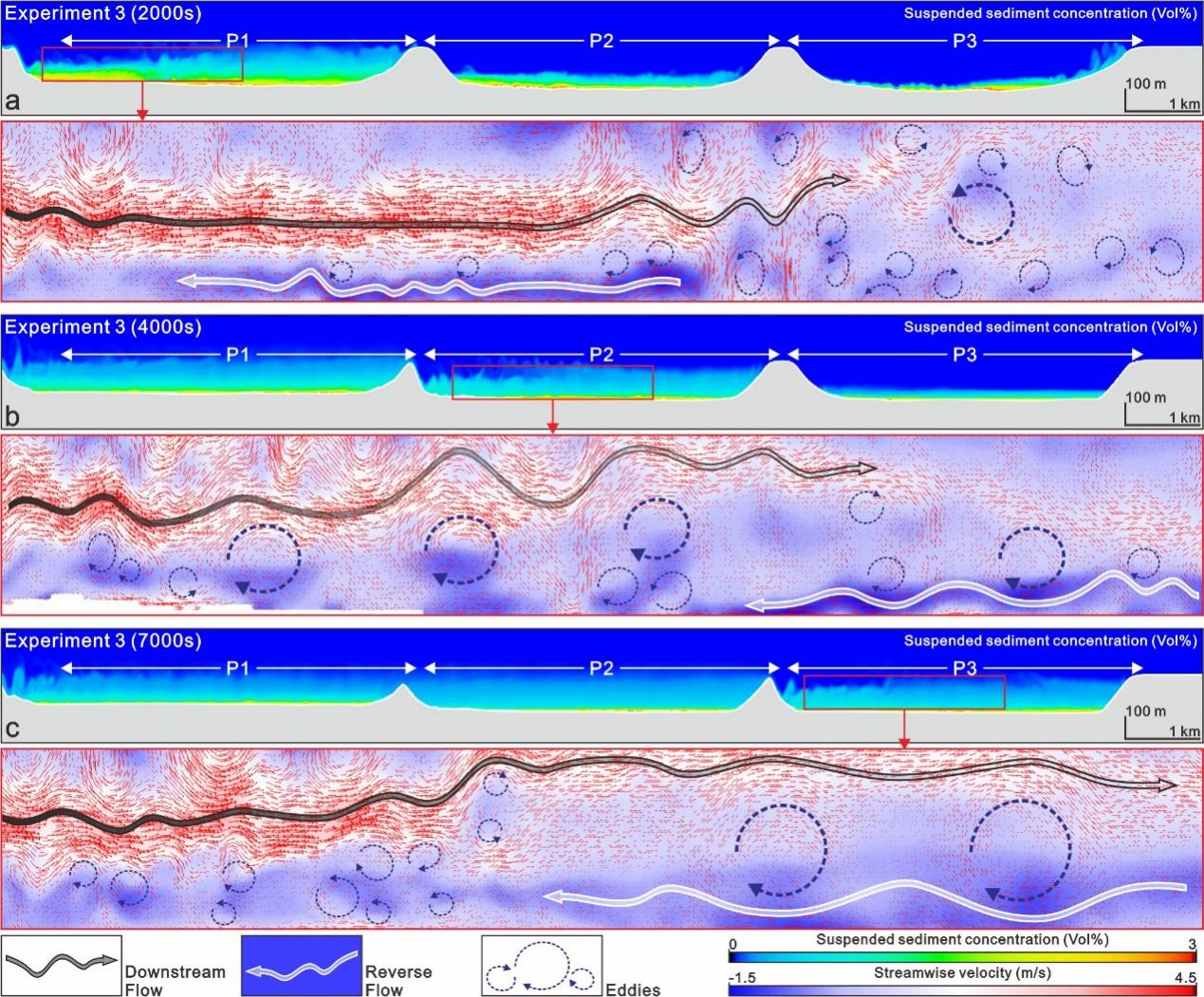

研究结果显示,当浊流流经链状分布的麻坑群时,会与地形发生复杂的动力耦合:麻坑上游侧壁受强侵蚀作用,下游侧壁形成反向回流。这种“正向流—反向流”的耦合机制使得麻坑底部逐渐被沉积物填平,相邻麻坑间的边界被浊流侵蚀贯通,最终演化形成新生海底水道(图2)。

这一发现突破了传统认识,表明海底水道的形成并不一定依赖高能量流体事件。即便是中等强度的浊流,也能“借势而行”,利用先存麻坑地貌在相对低能量的环境下开启海底水道的发育过程。该成果不仅深化了对深海沉积体系演化机制的理解,也为研究全球碳循环过程及其地质记录提供了新的科学依据。

本研究得到国家自然科学基金项目的资助。

论文信息:Yu,K.,Li,W.,Xu,J.,Zhan,W.,Yang,Y.,& Miramontes,E. (2025). Interaction of turbidity currents traversing a pockmark field: Insights for submarine channel inception. Journal of Geophysical Research: Earth Surface,130,e2025JF008394.

论文链接:https://doi.org/10.1029/2025JF008394

图1南海西北部呈链状排列的海底麻坑,为浊流活动改造提供了有利的地形条件。

图2深水浊流与海底麻坑相互作用而形成的正向流(黑色)和反向流(白色)。

附件下载: