-

广州能源所在生物质转化钙单原子增强类芬顿氧化效率方面取得新进展

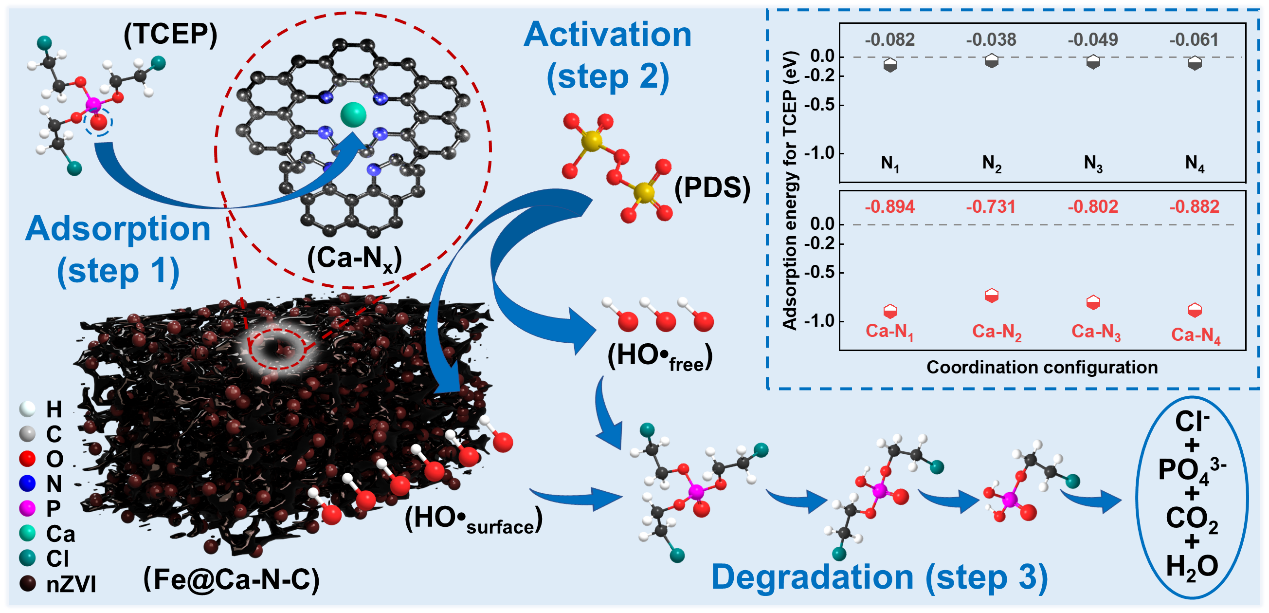

新能源器件解构过程往往伴随大量阻燃剂、塑化剂、全氟化合物等二次污染的发生。典型氯代有机磷阻燃剂磷酸三(2-氯乙基)酯(Tris(2-chloroethyl) phosphate, TCEP)具有化学稳定、长距离迁移、致突变性等性质,现有的吸附技术和光催化技术难以将其完全降解和低能耗修复。基于过二硫酸盐(PDS)活化的类芬顿催化技术已经广泛用于难降解污染物的去除,但仍存在活性位点聚集、传质效率低等瓶颈。在资源循环和节能环保的背景下,亟需开发新的绿色技术应对二次污染(如TCEP污染)。新能源器件解构过程往往伴随大量阻燃剂、塑化剂、全氟化合物等二次污染的发生。典型氯代有机磷阻燃剂磷酸三(2-氯乙基)酯(Tris(2-chloroethyl) phosphate,TCEP)具有化学稳定、长距离迁移、致突变性等性质,现有的吸附技术和光催化技术难以将其完全降解和低能耗修复。基于过二硫酸盐(PDS)活化的类芬顿催化技术已经广泛用于难降解污染物的去除,但仍存在活性位点聚集、传质效率低等瓶颈。在资源循环和节能环保的背景下,亟需开发新的绿色技术应对二次污染(如TCEP污染)。针对上述问题,广州能源所城乡矿山集成技术科研团队提出将富含钙、氮元素的废弃虾壳生物质转化为兼具高比表面积和Ca-Nx位点的多孔生物炭载体材料,实现纳米零价铁(nZVI)的均匀分散负载和TCEP的快速吸附。结果表明,研制的钙单原子生物炭负载纳米零价铁复合材料(Fe@Ca-N-C),通过TCEP吸附(Ca-Nx位点)和PDS活化(Fe位点)的协同作用实现了TCEP的高效去除(下图);Ca-Nx位点对TCEP具有较高的吸附能(尤其是Ca-N1位点,-0.894 eV),高于Nx位点的10倍;Fe位点(Fe0和Fe2+)将PDS活化为表面键合的羟基自由基(HO•free),通过C-O键断裂和C-Cl键羟基化完全去除TCEP,且在连续流动反应柱中运行72小时零检出。本研究为钙单原子应用和TCEP污染修复提供了理论与技术见解。Ca-Nx位点和Fe位点协同实现TCEP降解示意图该研究得到了国家自然科学基金面上项目和广东省自然科学基金面上项目的资助。相关研究以The isolated Ca-Nx sites in biochar boosting Fe catalyzed Fenton-like oxidation of Tris(2-chloroethyl) phosphate: Properties,mechanisms,and applications为题发表于Applied Catalysis B: Environment and Energy。论文通讯作者为广州能源所李良忠研究员,第一作者为阳宸煜研究实习员。论文连接:https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2025.125056

2025-05-12

-

南海海洋所 | 海龙科物种全球扩散与性状创新演化研究取得重要进展

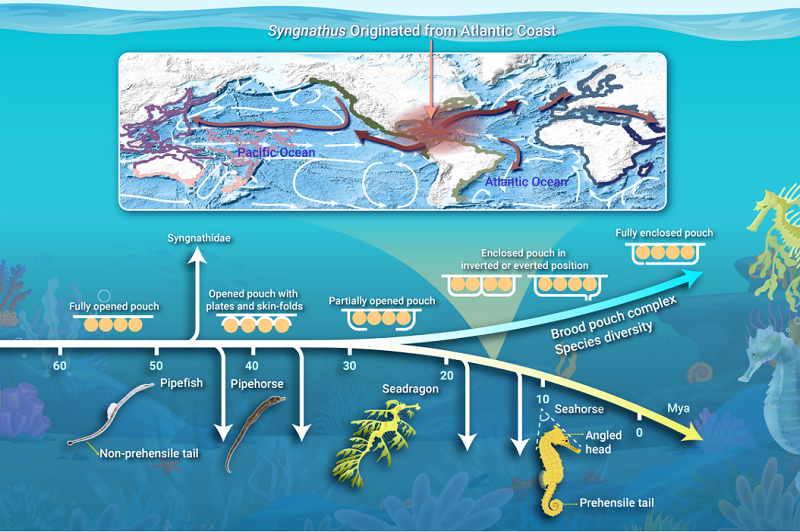

中国科学院南海海洋研究所热带海洋生物资源与生态实验室林强研究员团队在海龙科物种形态演化与地理扩散方面取得重要进展。相关研究成果以“Phylogenetic diversifications linked to the morphological traits and global phylogeographic pattern of closed pouch fishes in Syngnathidae”为题,于2025年4月29日在线发表于The Innovation Geoscience。中国科学院南海海洋研究所博士后张颖懿、副研究员王信为共同第一作者,副研究员曲朦与研究员林强为共同通讯作者。海龙科鱼类是一类具有独特“雄性怀孕”特征的奇特物种,广泛分布于全球热带和温带海域,因其奇特形态与繁殖方式而被视为研究全球扩散与定殖模式的重要旗舰类群。研究解析了海龙科物种的形态性状演化及其祖先状态变化。具有闭合育儿袋的海马属(Hippocampus)和海龙属(Syngnathus)类群普遍展现出更高的物种多样性和更广的地理分布。复杂的育儿袋不仅能实现胚胎的氧气交换与渗透压调节,还增强了胚胎的生存概率。这一策略可能为海马属与海龙属适应复杂的近岸环境提供了生理保障。此外,对海龙科物种的关键形态特征进行分析显示,海龙和管口鱼的吻部最长并且多活跃于水体中上层,适合捕捉游速较快的猎物;海马类群头部前倾,角度更大,有助于提高伏击精度;同时具缠绕尾,便于附着在海草或珊瑚上完成捕食。这些特征在不同类群中曾多次独立演化,体现了形态适应的多样路径与方向性。进一步谱系地理比较显示,海马属与海龙属物种具有不同的起源中心,但均在中新世期间经历了广泛的扩散事件。海龙属起源于西大西洋,随后逐步扩散至全球。扩散路径受到洋流、气候变化与地理障碍的共同影响,不同物种的扩散能力差异显著。这一过程为理解海洋鱼类的全球扩散与谱系分化提供了典型案例。本研究整合基因组、性状和分布数据,揭示了海龙科类群在不同生态与地理背景下的全球扩散与性状创新演化,为理解海洋鱼类的适应性进化提供了新视角。本研究得到国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目支持。论文信息: Zhang Y., Wang X., Zhang Z., et al. (2025). Phylogenetic diversifications linked to the morphological traits and global phylogeographic pattern of closed pouch fishes in Syngnathidae. The Innovation Geoscience 3:100137. 文章链接:https://doi.org/10.59717/j.xinn-geo.2025.100137图1 图文摘要图2 海龙科物种祖先状态估计和系统发育分析图3 海马属与海龙属的物种分布与丰富度地图

2025-05-12

-

广州地化所 | 广东省重点研发计划项目“基于固定化真菌-细菌的石油污染土壤修复新技术”顺利通过验收

2025年4月25日,广东省重点研发计划项目“基于固定化真菌-细菌的石油污染土壤修复新技术”在广州顺利通过验收。中国科学院广州地球化学研究所所长王强出席会议并致辞,广东省生产力促进中心主持验收会议。验收会现场王强所长在致辞中对各位专家的莅临指导表示衷心感谢,并简要介绍了研究所在环境修复领域的科研布局及本项目的顺利实施对研究所的重要意义。项目负责人罗春玲研究员系统汇报了项目研发历程、核心成果及产业化进展。该项目取得两大创新突破:一是创新性地建立了国际领先的高效石油类污染物降解微生物资源探查方法,突破了传统微生物分离培养的局限,区别于依赖实验室筛选的常规思路,从土壤原位体系出发,系统挖掘和利用具备实际降解能力的微生物资源;二是研发了包封固定化技术,将高效降解真菌细胞包裹成固体菌剂,能有效提供营养支持,营造适宜微环境,避免与土著菌、噬菌体及有害物质的恶性竞争,大幅提升微生物存活力和降解稳定性。专家组审阅了项目总结报告、技术资料及财务审计报告,听取了项目组的详细汇报,并现场考察了菌剂标准化生产线,经过充分质询与讨论,专家组一致认为项目承担单位提供的验收材料完整且规范,技术指标达到任务书要求,经费使用合理合规,全面完成了既定研究目标,验收专家组一致同意项目通过验收。会前,专家组在项目参与单位慕恩(广州)生物科技有限公司副总裁陈娟、武云鹏的陪同下,实地考察了菌剂标准化生产线,对该项目所展现出的良好产业化前景给予了高度的期望与充分的肯定。本项目顺利通过验收,标志着我所科研团队在石油污染土壤绿色修复技术领域取得重要进展,为生态文明建设与污染治理协同发展提供了创新性解决方案。随着固定化真菌-细菌修复技术的进一步优化与推广应用,将有力推动我国土壤修复技术体系的完善,助力生态文明建设和绿色低碳发展。

2025-04-28

-

广州地化所鲍厚银、李杰等-AC:高精度Os同位素分析技术

187Re-187Os(187Re通过β-衰变形成187Os)和190Pt-186Os(190Pt通过α衰变形成186Os)同位素体系作为重要的地球化学定年和示踪手段,在研究地幔、金属矿床、富有机质沉积地层和油气藏年代以及示踪核-幔物质交换、壳-幔相互作用及太阳系早期演化等领域展现出其他亲石性同位素体系无法比拟的优势。目前 187Re-187Os同位素分析测试手段已相当成熟,然而,190Pt-186Os 同位素分析测试方面仍极具挑战,这主要是因为地质样品中铂(Pt)和锇(Os)的含量极低,而190Pt的天然丰度比较低(为0.0014%),且其半衰期极长(4.495 × 1011 years),因此,地质样品中的186Os /188Os的变化范围非常小,这就要求186Os /188Os测试精度极高(外部精度优于8 ppm)。 在过去的几十年中,Carius管溶样法因其溶样的密闭性和低空白的特点,成为Os同位素分析最为广泛的样品消解方法。由于Carius管单次样品消解量有限,为了达到高精度186Os /188Os分析,需要富集足够量的Os。对于Os含量低的样品,往往需要使用多只Carius管进行样品消解,这不仅耗时,还增加了操作难度。此外,锍镍火试金具有取样量大的优点,通常被用于Os的富集以进行同位素分析,但其捕集剂(锍粉和镍粉)具有较高的本底,这也极大地限制了该方法在Os同位素分析中的应用。目前Os的质谱测定主要是采用负离子热电离质谱(N-TIMS),Os以OsO3-的形式被检测,然而,由于存在氧同位素的多原子干扰问题(如184Os16O218O和184Os16O17O2对186Os16O3的干扰),不同的氧同位素干扰校正方法会对186Os /188Os比值产生较大的影响(21 ppm)。 针对上述问题,中国科学院广州地球化学研究所博士研究生鲍厚银在李杰正高级工程师的指导下,建立了锑试金预富集Os的方法,实现了高精度186Os/188Os和187Os/188Os同位素比值测定(图1)。锑试金方法具有取样量大的优点,一次可以富集20~40g样品。锑试金以Sb2O3作为捕集剂,在高温熔融阶段,Os会进入到锑扣中,从而实现对Os的富集,形成的锑扣还可以通过灰吹的方式进一步缩小锑扣的体积,便于后续的化学分离。我们通过SbCl3水解制备Sb2O3的方法,获得了高纯的Sb2O3捕集剂,极大降低了空白,并使用高纯石英坩埚进行实验,成功将全流程Os本底控制在<10pg的水平,较传统方法降低了两个数量级(图2)。图1. 高精度186Os/188Os,187Os/188Os分析流程图2.锑试金Os空白 在Os同位素测试中,仪器灵敏度是实现高精度Os同位素测试的关键因素,本研究采用了Nu plasma 3(Aridus Ⅲ+1012Ω放大器)和Neptune plus(配置Aridus Ⅱ+ 高灵敏度组合锥)两种型号的MC-ICPMS。其中,Nu Plasma 3和Neptune plus的灵敏度分别达到564 v/ppm和1226 v/ppm。此外,为了有效克服Os记忆效应对测试结果的影响,我们还采用2% 盐酸-乙醇混合试剂作为清洗液,在3分钟之内即可将Os的信号降低至背景值, Os参考标样(DROsS)的多次测量结果的外精度均优于8ppm(2SD)(图3)。利用建立的化学富集和质谱测量技术,我们对国内外地质标样进行了高精度Os同位素测定,其中WPR-1和GPt-5的测定结果与前人报道的一致,并首次报道了4个国内岩石标样(GPt-6,GPt-4,GPt-3,GBW07102)的Os同位素组成,186Os/188Os的测试精度均优于8ppm (2SD)。该分析技术为低Os含量的地质样品的186Os/188Os和187Os/188Os比值分析提供了一种简便、高效的方法,也为190Pt-186Os同位素在地球科学中的应用提供了有力的技术支持。图3. N-TIMS和MC-ICPMS (Nu Plasma 3、Neptune Plus)对DROsS Os溶液标准186Os/188Os测量结果 相关成果发表在分析化学领域权威期刊《Analytical Chemistry》上。该研究受到了国家重点研发项目和国家自然科学基金的资助。 论文信息:Bao Houyin(鲍厚银),Li Jie*(李杰),Ni Wenshan(倪文山),Wang Tiantian(王甜甜),Shen Nengping(沈能平),Chu Gaobin(初高彬),Liu Jingao(刘金高),Liu Junjie(刘俊杰),Xu Jifeng(许继峰). High-Precision Determination of 186Os/188Os and 187Os/188Os Isotope Ratios via an Antimony Fire Assay and Multi-collector ICP–MS. Anal. Chem. 2025,97,14,8048–8055 论文链接:https://doi.org/10.1021/acs.analchem.5c00563.

2025-05-06

-

国家重点研发计划 “生物质化学链气化制汽柴油关键技术与示范”和“生物质高效分离并解聚制备结构单元关键技术” 项目启动会在广州召开

4月29日,国家重点研发计划“可再生能源技术”专项“生物质化学链气化制汽柴油关键技术与示范”和“生物质高效分离并解聚制备结构单元关键技术”项目启动会暨实施方案论证会在广州召开。中国工程院院士陈勇、蒋剑春,中国科学院重大科技任务局材料能源处处长何京东,广州能源研究所所长、党委书记吕建成,广州能源所副所长黄宏宇、孙永明、袁浩然,责任专家武汉大学定明月教授、四川大学李乙文教授、北京化工大学秦培勇教授,咨询专家东南大学马隆龙教授、河南农业大学张全国教授、常州大学雷廷宙研究员、东南大学肖睿教授、广东工业大学王铁军教授、桂林理工大学何方教授、中国科学院工程热物理研究所任强强研究员以及项目负责人、课题负责人、项目骨干等50余人参加会议。广州能源所科技处副处长黄振主持会议。4月29日,国家重点研发计划“可再生能源技术”专项“生物质化学链气化制汽柴油关键技术与示范”和“生物质高效分离并解聚制备结构单元关键技术”项目启动会暨实施方案论证会在广州召开。中国工程院院士陈勇、蒋剑春,中国科学院重大科技任务局材料能源处处长何京东,广州能源研究所所长、党委书记吕建成,广州能源所副所长黄宏宇、孙永明、袁浩然,责任专家武汉大学定明月教授、四川大学李乙文教授、北京化工大学秦培勇教授,咨询专家东南大学马隆龙教授、河南农业大学张全国教授、常州大学雷廷宙研究员、东南大学肖睿教授、广东工业大学王铁军教授、桂林理工大学何方教授、中国科学院工程热物理研究所任强强研究员以及项目负责人、课题负责人、项目骨干等50余人参加会议。广州能源所科技处副处长黄振主持会议。吕建成在致辞中指出,此次广州能源所牵头承担的两项重点研发项目,是落实研究所“十四五”规划中生物质高值化利用方向的重要成果。他表示,研究所将压实承担单位法人责任,并做好项目管理与协调、支撑与服务等工作,保障项目顺利实施。何京东对项目启动表示了热烈祝贺,并肯定了广州能源所在生物质能源领域的技术优势与长期积淀。他强调,此次获批的国家重点研发计划项目深度契合中国科学院科技支撑“双碳”战略行动计划,并表示推荐单位会持续为项目实施提供全方位的保障,确保项目高效、高质量完成。会上,项目负责人李孔斋教授、廖玉河研究员以及各课题负责人分别从背景与研究思路、目标与任务分解、进度安排与经费分配、组织与管理机制、成果形式及评测等五方面进行了详细汇报。专家组经质询与讨论后一致认为,项目目标明确,研究内容全面,实施方案合理,技术路线可行,任务安排合理,保障措施完善,一致同意两个项目实施方案通过论证。同时专家组也建议项目需进一步强化课题间协同联动,优化阶段性目标节点设计,注重全链条技术验证,加快形成可推广的示范成果。“生物质化学链气化制汽柴油关键技术与示范”项目由中国科学院广州能源研究所牵头,联合昆明理工大学、华南农业大学、太原理工大学、中国科学院上海高等研究院等10家单位协同开展攻关。“生物质高效分离并解聚制备结构单元关键技术”(青年科学家)项目由中国科学院广州能源研究所牵头,联合东南大学、华南农业大学等3家单位协同开展攻关。“生物质化学链气化制汽柴油关键技术与示范”启动会现场“生物质高效分离并解聚制备结构单元关键技术”启动会现场

2025-04-30

-

破解深部碳循环谜题:俯冲带流体中或并不存在“碳-硅种型”

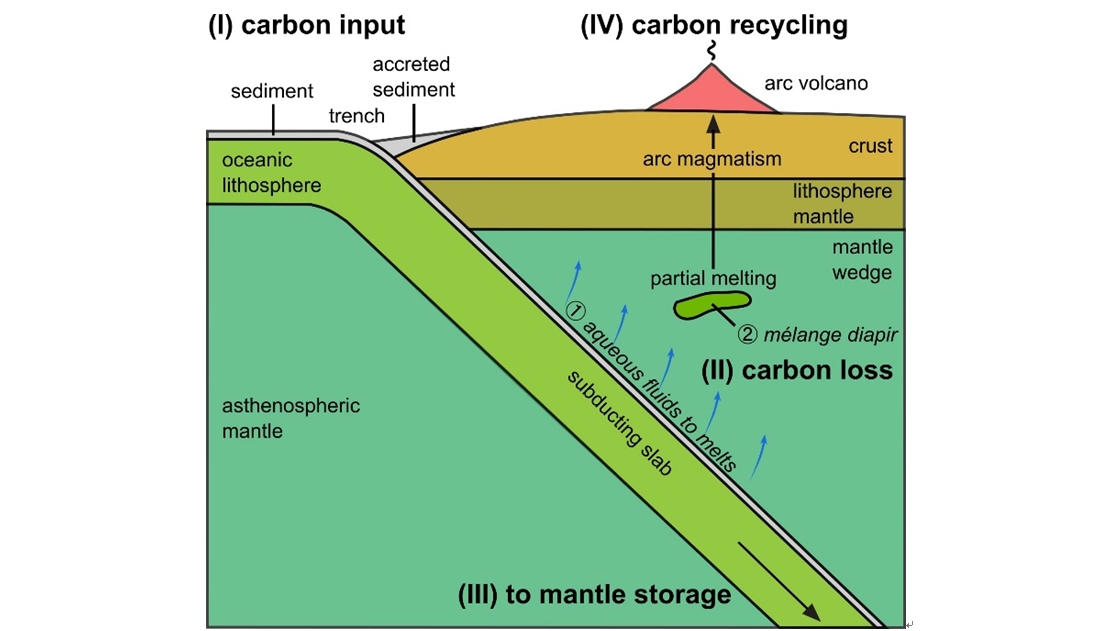

近日,深海极端环境模拟研究实验室程南飞副研究员(第一作者)、周義明研究员(通讯作者)及其合作者在地球科学国际权威杂志《Communications Earth & Environment》上发表了题为“Carbon-silicon species are unlikely in subduction-zone fluids”的研究成果。近日,深海极端环境模拟研究实验室程南飞副研究员(第一作者)、周義明研究员(通讯作者)及其合作者在地球科学国际权威杂志《Communications Earth & Environment》上发表了题为“Carbon-silicon species are unlikely in subduction-zone fluids”的研究成果。该研究聚焦于俯冲带中的含碳流体。这些流体在地球深部碳循环和全球气候变化中发挥着关键作用(图1)。鉴于地球内部以硅酸盐为主,含水流体中碳-硅种型(C-Si species)的存在性对于评估从俯冲板块到地幔楔块并最终到地球表面的碳通量的规模至关重要,但该存在性仍然存在争议。为了解决这一争议,我们在与以往实验研究相当的俯冲带条件下,利用可视反应腔(例如,热液金刚石压腔)和拉曼光谱仪对含有碳和硅的高温高压流体进行了全面的原位调查。实验结果显示,在接近C-CO2缓冲剂的氧化条件下,未发现任何碳-硅种型存在的证据(见图2)。值得注意的是,在还原条件下,在不含硅酸盐的含CH4高温流体甚至是纯CH4气相中,出现了一个靠近CH4主峰的肩峰(图3)。这在以前被解释为碳-硅种型的证据,我们的结果表明它只是来自CH4的热峰。因此,俯冲带流体中不大可能存在碳-硅种型,我们无需根据该假设调整现有的深部碳循环模型。图1. 以深部碳循环为视角的俯冲带示意图。碳通过多种途径参与深部循环:(I)沉积岩和大洋岩石圈(即地壳和岩石圈地幔)岩石向俯冲带输入碳。(II)在俯冲过程中,碳通过脱挥发分作用、溶解及部分熔融等方式从俯冲板块中释放。(III)部分碳被进一步带入地幔深处并储存;(IV)一部分碳通过弧火山作用重新返回地表。需要注意的是,俯冲板片中碳的释放可以用两种端元模式来解释。①传统模式:认为俯冲板块释放的流体和熔体导致地幔楔发生部分熔融,从而产生弧岩浆;②混杂岩(mélange)模式:认为俯冲板块的沉积物、蚀变洋壳和水化的地幔物理混合形成的混合岩,以底辟(diapirs)的形式上升到地幔楔,熔化后产生弧岩浆。图2. 比较纯H2O(H1实验)、SiO2-H2O(S1实验)和SiO2-COH(S2-6实验)体系在800 ℃和约1.5 GPa下超过一小时的含水流体拉曼光谱。请注意,光谱的基线已校正,强度已根据近3600 cm-1处的H2O峰高进行了归一化处理。图 3 2800-3000 cm-1波长区域内从高温到低温还原的含CH4的含水流体和气相的拉曼光谱拟合结果。在C1实验中,锆石被用作压标。800和850 ℃的拉曼光谱是在加热过程中收集的,而400和25 ℃的光谱则是在达到最高温度后冷却过程中获得的。在C2实验中,没有使用压标,以消除潜在的硅酸盐干扰。600和700 ℃的拉曼光谱是在加热过程中采集的,而400和25 ℃的拉曼光谱是在达到最高温度后冷却过程中采集的。请注意,红色曲线表示拟合的CH4主峰,蓝色曲线表示拟合的肩峰。论文信息:Cheng N.,Chou I.-M.*,Chen Y.,Duan Z.,Wang X. and Yan H. (2025) Carbon-silicon species are unlikely in subduction-zone fluids. Communications Earth & Environment,6.

2025-04-30

-

亚热带生态所 | 国家重点研发计划课题“红黄壤多因子障碍协同消减与生态调控关键技术研发”启动会召开

4月28日,“十四五”国家重点研发计划课题“红黄壤多因子障碍协同消减与生态调控关键技术研发”启动会在中国科学院亚热带农业生态研究所召开。会议邀请了项目首席中国农业科学院农业资源与农业区划研究所张会民研究员,中国科学院亚热带农业生态研究所科管处处长徐宪立研究员出席会议。会议由中国科学院亚热带农业生态研究所吴金水研究员、湖南省耕地与农业环境生态研究所罗尊长研究员、湖南省农业农村厅土壤肥料工作站夏海鳌研究员、湖南农业大学资源学院张振华教授组成咨询专家组,各子课题负责人及研究骨干等20余人参加了本次会议。4月28日,“十四五”国家重点研发计划课题“红黄壤多因子障碍协同消减与生态调控关键技术研发”启动会在中国科学院亚热带农业生态研究所召开。会议邀请了项目首席中国农业科学院农业资源与农业区划研究所张会民研究员,中国科学院亚热带农业生态研究所科管处处长徐宪立研究员出席会议。会议由中国科学院亚热带农业生态研究所吴金水研究员、湖南省耕地与农业环境生态研究所罗尊长研究员、湖南省农业农村厅土壤肥料工作站夏海鳌研究员、湖南农业大学资源学院张振华教授组成咨询专家组,各子课题负责人及研究骨干等20余人参加了本次会议。会上,徐宪立向各位与会人员表示欢迎。课题负责人郭晓彬从研究背景与关键问题、研究目标与内容、任务分解与实施方案、研究平台与工作基础、预期成果与保障措施等方面对课题基本情况进行了介绍。各子课题负责人着重就任务实施方案与试验计划进行了详细汇报。与会专家肯定了课题的研究内容,同时从实施方案可行性、技术创新性、成果推广应用价值以及各子课题间的协同与融合等方面提出了建设性意见。 会后,参会人员参观了长沙农业环境观测研究站试验基地。本次课题启动会的圆满举办为后续课题的顺利实施和高质量完成奠定了坚实基础。会议合影田间参观

2025-04-30

-

广州能源所在生物质衍生分子高值化催化剂调控研究方面取得进展

木质纤维素生物质是唯一可再生的碳资源,利用多相催化体系将木质纤维素衍生分子催化转化为高值化学品是实现能源供给多样化的重要途径,其中高效催化剂的设计开发和选择性调控是核心问题。近日,广州能源所生物质催化转化科研团队在木质纤维素衍生醛/酮还原胺化催化剂调控方面取得进展。木质纤维素生物质是唯一可再生的碳资源,利用多相催化体系将木质纤维素衍生分子催化转化为高值化学品是实现能源供给多样化的重要途径,其中高效催化剂的设计开发和选择性调控是核心问题。近日,广州能源所生物质催化转化科研团队在木质纤维素衍生醛/酮还原胺化催化剂调控方面取得进展。生物质衍生醛/酮的还原胺化反应是一种极具前景的绿色合成途径,可用于高效制备高附加值伯胺。然而,该反应的复杂反应网络导致伯胺选择性调控成为长期存在的关键挑战。一方面,还原胺化过程涉及多步加氢和氨解反应的竞争,因此催化剂对氢物种的活化能力及其选择性调控至关重要;另一方面,尽管Schiff碱被广泛认为是伯胺生成的关键中间体,但其后续转化机制仍缺乏系统性研究,特别是Schiff碱在催化剂表面的吸附构型、活性位点特性,以及其与反应体系中NH3和H2的协同作用机制目前尚未得到深入阐释。针对上述问题,生物质催化转化科研团队在前期研究的基础上,通过一种“自上而下”的再分散方法(Chinese Journal of Catalysis 2024,58,237)制备了不同载量的Pt/TiO2纳米簇催化剂,可作为模型体系研究金属电子态和纳米簇间距对催化性能的影响。研究表明,通过改变Pt纳米簇的表面密度限制其上活化氢的溢流强度,可抑制过度加氢反应的发生;同时,揭示了Schiff碱在Pt/TiO2纳米簇催化剂上的有效吸附位点 (图1),即邻近Pt纳米簇的表面Ti4+位点;且指出,由于Pt纳米簇间距较大的催化剂上这一位点更加丰富,促进了Schiff碱的转化,从而导致低载量的Pt/TiO2纳米簇表现出比高载量催化剂更高的伯胺产率。研究进一步结合动力学研究和理论计算,阐明了Pt/TiO2 纳米簇催化剂上中间体转化的竞争性反应机理(图2)。图1. 中间体Schiff碱的吸附位点研究图2. 中间体Schiff碱转化为糠胺的反应机理示意图该研究得到中国科学院基础研究领域青年团队项目、国家自然科学基金青年基金项目等资助。相关研究成果以Efficient Reductive Amination of Furfural to a Primary Amine on a Pt/TiO2 Catalyst: A Manifestation of the Nanocluster Proximity Effect为题发表于ACS Catalysis。论文链接:https://doi.org/10.1021/acscatal.4c07187

2025-04-29

-

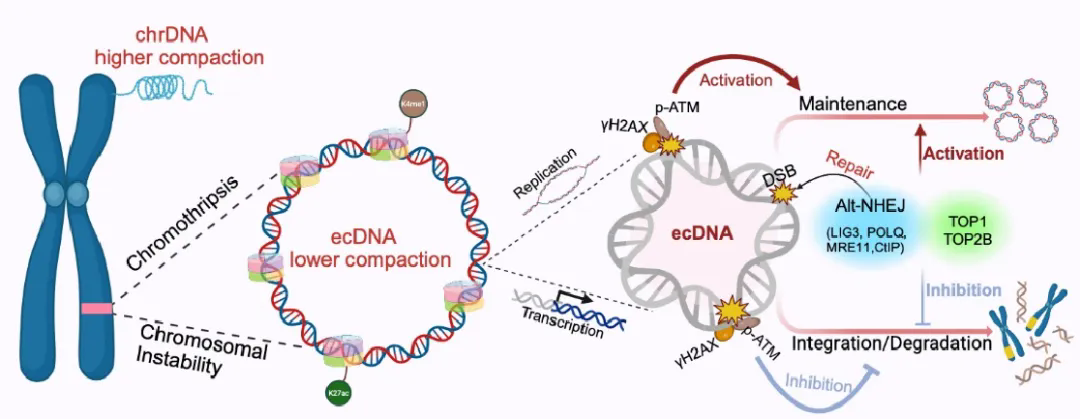

本月又一篇Cell正刊!深圳先进院揭示肿瘤“作弊器”持续存在的关键机制

在癌细胞的生存竞赛中,有一种特殊的“作弊器”——染色体外DNA(ecDNA)。它像是一个游离在细胞内的“外挂程序”,以环状小圈的形式携带关键致癌基因,帮助癌细胞“开挂升级”。临床数据显示,ecDNA存在于30%至50%的恶性肿瘤中,它的存在显著加剧了肿瘤侵袭性、治疗耐药性和患者死亡率。在癌细胞的生存竞赛中,有一种特殊的“作弊器”——染色体外DNA(ecDNA)。它像是一个游离在细胞内的“外挂程序”,以环状小圈的形式携带关键致癌基因,帮助癌细胞“开挂升级”。临床数据显示,ecDNA存在于30%至50%的恶性肿瘤中,它的存在显著加剧了肿瘤侵袭性、治疗耐药性和患者死亡率。早在1965年,研究人员就在神经母细胞瘤中观察到当时还被称为“双微体”的ecDNA的存在,但受限于技术手段,这个与癌细胞密切相关的潜在靶点的生物学意义长期未被阐明。4月28日,中国科学院深圳先进技术研究院定量合成生物学全国重点实验室甘海云团队在国际学术期刊《细胞》上发表最新研究成果,团队首次揭示了ecDNA在肿瘤细胞中维持生存的关键机制,为理解ecDNA对肿瘤发生发展的作用机制提供了新视角,也为开发靶向ecDNA的抗肿瘤治疗策略提供了重要理论依据。深圳先进院为该研究第一单位。锁定肿瘤细胞“作弊器”复制漏洞目前,针对ecDNA的复制机制、表观遗传重塑规律及其促癌机制的研究,已成为开发新型抗癌疗法的关键突破口。清除或干预ecDNA的功能,可能为改善恶性肿瘤治疗提供重要策略。现有的研究表明,ecDNA能在肿瘤细胞分裂演化的过程中持续存在,这就表明其一定能像染色体DNA一样进行了复制和分配,那么,ecDNA的复制和维持过程是否有其特殊之处呢?为了破解ecDNA这个癌细胞“作弊器”的谜题,科学家们像侦探破案一样,精心设计了一套研究方案,采用高科技手段在实验室里"复刻"了ecDNA:首先用CRISPR基因编辑技术,精准剪下染色体上的特定DNA片段,让细胞自身以“一条直线首尾粘成圆圈”的形式将其修复成环状;其次在试管内合成大小接近天然ecDNA的DNA环,再用特殊方法把它送进细胞内,相当于给细胞安装了一个“外挂程序”。在构建好合适的细胞系后,研究人员建立了三个对照组,分别为:正常细胞与携带ecDNA的细胞、正常染色体DNA与被剪切成ecDNA的同款DNA、肿瘤细胞与携带ecDNA的肿瘤细胞。研究人员通过对ecDNA这个“作弊器”进行“犯罪现场调查”,使用两种实验方法观察并锁定ecDNA复制的相关蛋白质,从中发现携带ecDNA的细胞对DNA损伤应答关键因子的抑制剂更加敏感,这些抑制剂能够显著降低细胞内ecDNA的含量,有效杀伤携带ecDNA的细胞。揭示关键机制,提供肿瘤治疗新靶点DNA损伤应答是细胞为应对DNA损伤启动的一套“紧急维修系统”。当DNA因辐射、化学毒素及复制错误等内源性或外源性的刺激出现损伤时(比如双链断裂或碱基错配),细胞会通过损伤应答通路保护基因组稳定。研究团队鉴定出的蛋白质中,发现有很多DNA损伤应答相关的因子,这是否意味着ecDNA更容易出现DNA损伤呢?ecDNA又是通过哪种途径去修复这些损伤呢?带着这些疑问,研究人员揭示了ecDNA在癌细胞中持续存在的关键机制。他们发现,ecDNA高复制和高转录水平会导致DNA结构异常,使得ecDNA比染色体DNA更易发生断裂。神奇的是,ecDNA利用了细胞里一个平时很少使用的“应急修复工具箱”来维持自己的生存,这是一种快速但易出错的“自我修复”方式,在正常细胞中只是作为备用方案存在。正是这种“将错就错”的修复方式,让ecDNA既能保持环状结构继续“作恶”,又会在修复过程中不断积累新的突变,使肿瘤变得越来越恶性。这就像给癌细胞装了一个“变异加速器”,让它们能更快地进化出耐药性等危险特性。这项发现解释了为什么ecDNA阳性的肿瘤往往更具侵袭性,也为开发针对ecDNA修复机制的新型抗癌药物提供了重要线索。未来或许可以通过阻断这个“应急修复通道”,让ecDNA无法自我修复而走向灭亡。基于此特性,研究人员探讨了治疗ecDNA阳性肿瘤的可行性方法。通过使用不同靶标蛋白的抑制剂进行处理,证实此类干预策略能显著降低ecDNA阳性肿瘤细胞内的ecDNA水平,因而这些蛋白有望作为ecDNA治疗的通用靶标,为开发广谱靶向ecDNA的疗法提供了新方向。“我们花费近五年的时间去构建ecDNA细胞系,确定其在肿瘤中的维持机制,以及筛选ecDNA维持的相关蛋白,惊喜地发现了这种ecDNA与DNA修复之间的微妙关系,进一步加深了我们对ecDNA的认知,也填补了目前针对ecDNA作为临床药物的理论空白”,文章唯一通讯作者甘海云说道。该研究系统阐明了肿瘤细胞中ecDNA的独特生物学特性,这一突破性发现揭示了ecDNA通过平衡态调控参与肿瘤发生发展的分子机制,为临床转化提供了新靶点。未来,基于ecDNA分子特征开发的靶向药物有望成为30至50% ecDNA阳性肿瘤患者的精准治疗选择。文章上线截图ecDNA维持的分子机制示意图

2025-04-29

-

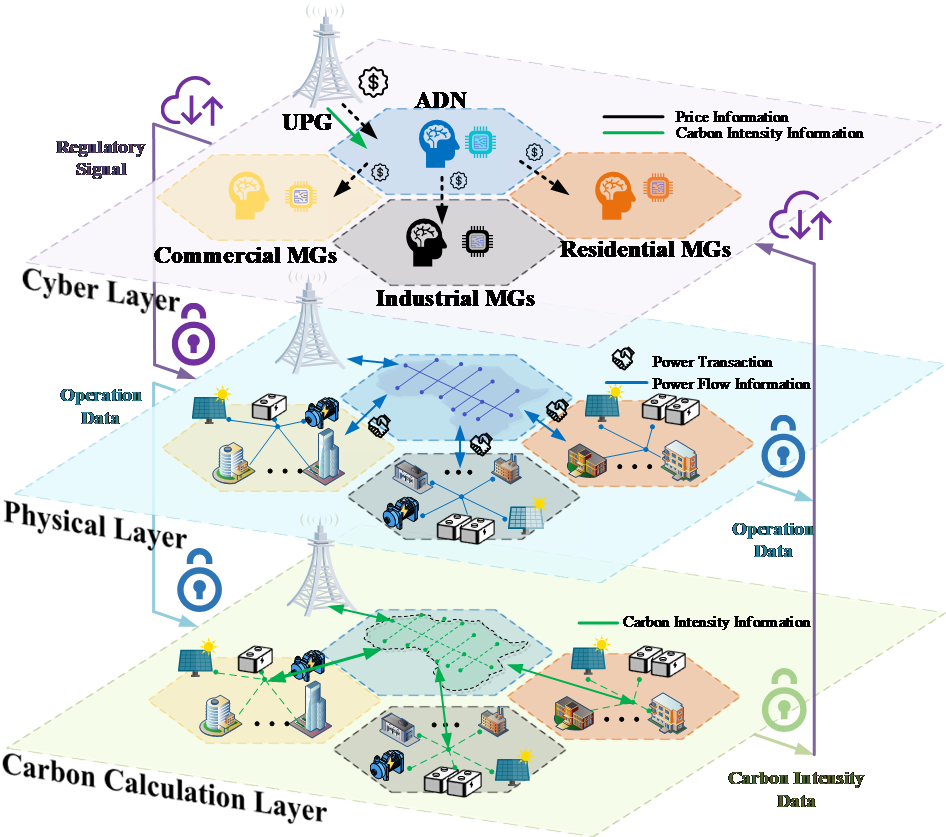

广州能源所在低碳电力系统的智能调度与决策领域取得新进展

近期,中国科学院广州能源研究所黄玉萍副研究员团队在低碳电力系统的智能调度与决策领域取得了新进展。当前,在配电网与微电网的运行主体存在本质差异的情况下,实现碳责任的公平分配仍然面临巨大挑战。此外,在去中心化的多主体配电网中,实现快速、高效且安全的低碳经济调度依然存在诸多障碍。黄玉萍团队构建了一个面向主动配电网与多微电网的协同优化框架近期,中国科学院广州能源研究所黄玉萍副研究员团队在低碳电力系统的智能调度与决策领域取得了新进展。当前,在配电网与微电网的运行主体存在本质差异的情况下,实现碳责任的公平分配仍然面临巨大挑战。此外,在去中心化的多主体配电网中,实现快速、高效且安全的低碳经济调度依然存在诸多障碍。黄玉萍团队构建了一个面向主动配电网与多微电网的协同优化框架(图1),结合时空碳强度均衡方法(STCIEM)和非合作优化策略,分析了多主体协同决策中的碳排放分配问题。图1 多主体异构网络协同运行示意图图2 在离线训练(a)和在线执行(b)求解POMGs时的EAP-MATD3的架构该研究通过引入增强动作投影多智能体双延迟深度确定性策略梯度(EAP-MATD3)算法,成功解决了低碳优化中的非凸性问题,优化了决策性能。该算法通过优化智能体目标,解决Actor-Critic失配问题,在生成符合物理系统约束的最优决策方面,相比传统的安全多智能体深度强化学习方法具有更优表现。图3 EAP-MATD3在线执行时ADN-MMG内部市场交易-碳强度结果图4 EAP-MATD3在线执行时多个微电网内部电价-碳强度-能源运行优化结果研究表明,去中心化低碳决策中的协同优化策略在提升系统效率和降低碳排放方面发挥了关键作用。然而,过度依赖单一安全约束策略(如纯奖励惩罚或简单投影)可能导致 Actor-Critic 失配,降低学习效率并隐藏安全风险。EAP-MATD3算法能够在复杂能源系统中有效平衡经济目标与环境目标,展现出更好的优化性能。本研究重点关注主动配电网与多微电网去中心化低碳运行中的复杂多主体协同决策和碳排放分配机制,为低碳电力系统的决策提供了参考依据。建议在低碳决策过程中合理平衡各主体自主优化与全局效益,避免单一策略带来的效率或安全问题;同时通过 STCIEM 确保碳责任公平分配,并借助 EAP-MATD3 优化决策,以提升整体效率和稳定性,保障低碳目标的实现。研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、广东省发改委能源局项目等资助。相关研究成果以Safe multi-agent deep reinforcement learning for decentralized low-carbon operation in active distribution networks and multi-microgrids为题发表于Applied Energy期刊,硕士研究生叶桐为第一作者,黄玉萍副研究员为通讯作者。原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306261925003393

2025-04-28