-

南海海洋所 | 研究揭示全球海洋热浪动态演变规律

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境实验室(LTO)、全球海洋和气候研究中心(GOCRC)以及广东省海洋遥感重点实验室(LORS)的王春在研究员团队,以时空联动视角识别并追踪了全球无冰带海洋热浪(MHW)的时空结构与动态移动特征。相关研究成果发表在Geophysical Research Letters上。硕士研究生任杰为论文第一作者,研究员王春在为通讯作者,副研究员姚玉龙为共同作者。以往针对MHW的研究通常将时间维度与空间维度分开,只关注特定区域内MHW的时间变化特征,或某一特定时段内的空间变化。然而,多数MHW的形成和发展是一个从“产生”到“发展”再到“消亡”,并在空间上延展或移动的动态过程(图1)。因此,本研究从时空三维视角(时间×经度×纬度)出发,首先构建了一种识别时空连续型MHW新方法(Spatiotemporally Continuous Marine Heatwaves,SCMHWs),然后依据持续时间(D)、面积(A)和强度(I)三个维度是否极端(N: Normal;E: Extreme),将SCMHWs分为8个类型,并探究了主要类型时空移动特征。该研究旨在以时空联动的视角揭示全球海洋无冰带范围内时空连续海洋热浪的时空结构与动态特征。1982-2022年全球共有6605个SCMHWs被识别,其中DNAEIN,DNANIE,DEAEIN和DEAEIE型发生频繁,强度较高的区域主要出现在西边界流及其延伸体区域、厄加勒斯溢流区、赤道中东太平洋区域等(图2)。值得注意的是,平均强度处在高风险等级的类型(图2(c)和2(e))仅在上述特定区域出现,这可能与涡旋活动密切相关。此外,研究还发现SCMHWs多数沿东西方向移动,且在过去几十年中呈现频率增加、持续时间延长、覆盖范围扩大、移动距离增加但移动速减慢的变化趋势。本研究从时空联动的视角出发,提出的识别与分类时空连续海洋热浪的新方法不仅揭示了海洋热浪的时空结构与动态特征,丰富了海洋热浪研究的方法体系,同时也为海洋热浪的风险评估和预测提供了新思路。本研究由国家自然科学基金重大项目、国家自然科学基金合作创新研究团队项目、中国科学院战略先导科技专项项目、中国科学院南海海洋研究所发展基金等共同资助。相关论文信息:Ren,J.,Wang,C.,& Yao,Y. (2025). Spatiotemporally continuous marine heatwaves: A novel clustering approach reveals increasing frequency,duration,area,intensity,and movement distance. Geophysical Research Letters,52,e2024GL113211.论文链接:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2024GL113211图1(a)时空连续海洋热浪(SCMHW)的三维示意图,其中X轴、Y轴和Z轴分别表示经度、纬度和时间,填色部分表示平均强度。(b)SCMHW在不同平面的投影示意图,填色部分图2(a)不同类型SCMHWs的数量关系,持续时间:Duration(D);影响面积:Area(A);平均强度:Mean-Intensity(I),上角标中普通水平为Normal(N),极端水平为Extreme(E)。(b,c,d,e) DNAEIN,DNANIE,DEAEIN和DEAEIE 型的空间分布。填色区域表示历史时期这些类型SCMHWs的平均强度,空白区域表示未发生过该类型的SCMHWs。

2025-04-14

-

南海海洋所 | 研究揭示海水与岩石反应对显生宙大气氧含量的重要调控作用

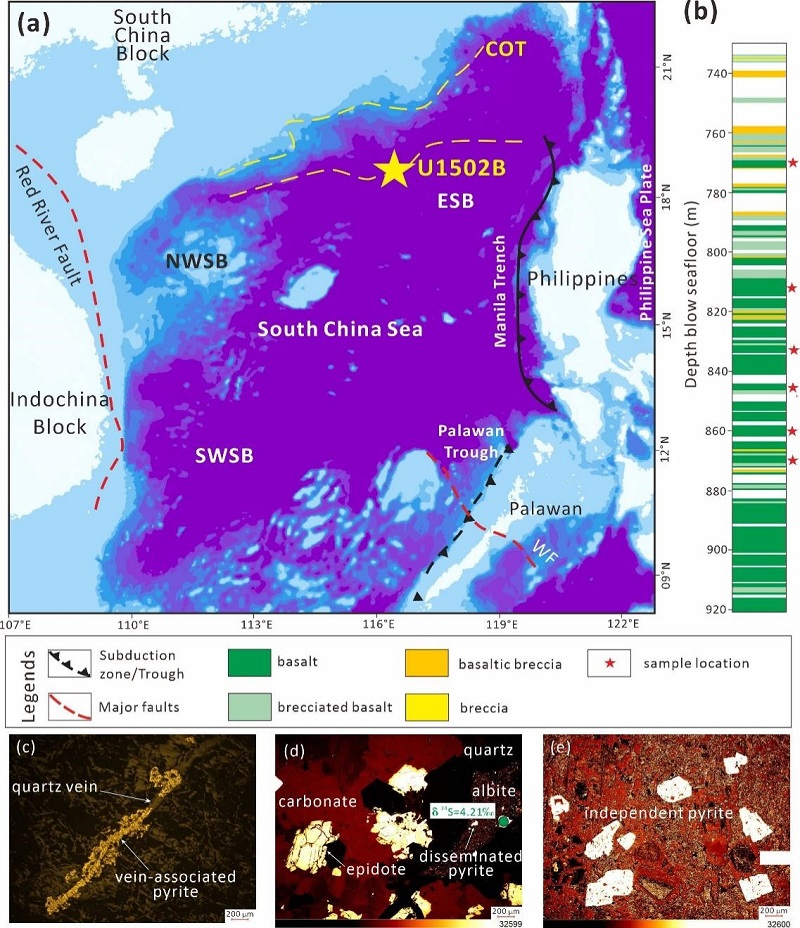

近日,中国科学院南海海洋研究所边缘海与大洋地质实验室张运迎研究员团队在大气氧含量调控机制研究领域取得重要进展。团队提出,显生宙海水与岩石反应(水–岩反应)成因黄铁矿埋藏对大气氧含量具有重要调控作用,这一发现为理解地球宜居性提供了新的科学依据。该研究成果发表于国际权威期刊Chemical Geology《化学地质》。助理研究员苗秀全为第一作者,研究员张运迎为通讯作者,研究员孙珍、博士孙李恒和研究员黄瑞芳为共同作者。大气氧含量是影响地球宜居性的关键因素之一。黄铁矿埋藏过程能够产生氧气,是大气氧的净源。然而,既往研究仅计算了大洋沉积物中的黄铁矿埋藏通量,而忽略了埋藏于洋壳岩石中的水–岩成因黄铁矿,导致黄铁矿埋藏对显生宙大气氧含量调控作用强弱存在争议。针对这一问题,研究团队以南海北部洋陆过渡带IODP U1502B钻孔蚀变玄武岩中的黄铁矿为研究对象,系统开展原位主、微量元素以及硫(S)同位素地球化学研究。研究发现,这些黄铁矿富集流体活动性与温度敏感元素(如Pb、MO和Co等),其δ34S值介于1.93–5.96 ‰之间,证实其为高温热化学硫酸盐还原成因,其中约22%的硫源于海水,其余硫来自洋壳岩石。本研究创新性采用新推导的S同位素质量平衡公式,首次计算了显生宙水–岩反应成因黄铁矿埋藏通量(FSRI-py = 7.23–14.9 × 1011摩尔/年),与沉积成因黄铁矿埋藏通量(FSED-py = 6.77–14.2 × 1011摩尔/年)相当。而且,显生宙黄铁矿埋藏的百万年产氧量为3.1–8.8×1018摩尔,相当于现今大气氧含量的8.3–23.7%。表明显生宙黄铁矿埋藏对大气氧含量变化起主导调控作用。该研究不仅确立了水–岩反应对大气氧的重要影响,更为理解地球氧气演变和宜居环境形成提供了全新视角。图1(a)南海构造纲要图;(b)U1502B钻孔岩性柱状图;(c–e)黄铁矿镜下照片图2(a)南海U1502B钻孔黄铁矿S同位素组成;(b)瑞利分馏过程模拟图3 显生宙黄铁矿埋藏通量本研究由自然资源部海底矿产资源重点实验室开放基金、国家重点研发计划和中国科学院南海海洋研究所专项基金联合资助。论文信息:Miao. X.Q.,Zhang,Y.Y.*,Sun,Z.,Sun,L.H.,Huang,R.F.,2025. Burial of seawater–rock interaction-derived pyrites in altered oceanic crust: Implication for Phanerozoic oceanic sulfur cycle. Chemical Geology,680,122701.论文链接: https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2025.122701.

2025-04-14

-

亚热带所 | 仔猪模型评价婴幼儿乳品蛋白质营养研究取得新进展

猪作为人类肠道研究的理想模型,其肠道解剖结构、酶系统发育与营养代谢特征和婴幼儿高度相似,近年来已广泛应用于婴幼儿配方奶及乳品蛋白功能评价研究。猪作为人类肠道研究的理想模型,其肠道解剖结构、酶系统发育与营养代谢特征和婴幼儿高度相似,近年来已广泛应用于婴幼儿配方奶及乳品蛋白功能评价研究。为应对当前婴配粉精准设计中缺乏亚洲人群基础氨基酸数据、蛋白质消化吸收机制尚不清晰等问题,中国科学院亚热带农业生态研究所印遇龙研究员团队联合内蒙古乳业技术研究院有限公司、中南大学湘雅公共卫生学院以及新西兰梅西大学,围绕亚洲女性乳汁氨基酸测定与中国婴幼儿乳品蛋白营养评价研究方面开展系列研究。相关成果已分别发表在The Journal of Nutrition(2023)和Journal of Agricultural and Food Chemistry(2025)等国际权威期刊。在其中一项研究中,科研团队采集来自中国75位哺乳期女性的乳汁样本,基于多时间点蛋白酶解联合非线性建模方法,精确测定乳汁中氨基酸含量,并通过仔猪模型进行真回肠消化率评价。结果表明,谷氨酸、天冬氨酸和亮氨酸是人乳中含量最丰富的氨基酸。在18种氨基酸中,胱氨酸和酪氨酸的消化率偏低。该研究首次系统建立了“亚洲女性人群的母乳氨基酸吸收谱”,为优化婴幼儿配方奶粉中的蛋白质质量及必需氨基酸配置比例提供了精准数据支撑。另一项研究则聚焦于α-乳白蛋白(α-La)与β-酪蛋白(β-CN)比例对婴配粉消化吸收效率的影响。科研人员通过比较不同的α-La/β-CN配比的婴配粉,评估其对氨基酸回肠可消化率与肠道形态的影响。结果显示,高比例α-La/β-CN奶粉显著提高了多种必需氨基酸(如色氨酸、赖氨酸、甲硫氨酸)的真回肠消化率,且对绒毛高度、隐窝深度等肠道组织形态无不良影响,展示出良好的肠道生理适用性和营养利用效率。该系列研究突出了仔猪模型在婴幼儿营养研究中的重要作用,为我国婴配粉产业精准营养配方设计和婴儿食品标准体系建设提供了重要的技术支撑和理论依据。论文链接:1 2文章概览

2025-04-16

-

华南植物园在横断山区发现菊科风毛菊属新物种——德格雪莲

风毛菊属(Saussurea DC.)是菊科中进化较快的大属之一,包含约520个物种,广布北半球的高山亚高山地带。该属植物形态多样且生境复杂。中国科学院华南植物园植物多样性与分类学研究团队长期致力于风毛菊属的系统学、演化和分类学研究。基于核基因和形态特征,该团队于2025年4月15日发表并描述了一个新种——德格雪莲(Saussurea degeensis L.S. Xu & Y.S. Chen)。该新种因其明显的紫色苞叶、总苞片顶端无特殊颜色和单生花序,被归入风毛菊属的雪莲亚属。分子系统学分析进一步表明,该新种与尖苞风毛菊、钝苞风毛菊、横断山毛菊、打箭风毛菊、华中雪莲及文成风毛菊亲缘关系最近。在形态上,新种与钝苞雪莲相似(均具明显紫色苞叶),但其区别特征在于:叶片更大且边缘波状皱褶、苞片数量更多、总苞片顶端非钝形。相关研究成果以"Saussurea degeensis (Asteraceae,Cardueae),a new species from southwestern China"为题发表于国际期刊Phytotaxa。中国科学院华南植物园助理研究员徐连升为论文第一作者,陈又生研究员为论文通讯作者。该研究得到国家自然科学基金和广州市科技计划项目的支持。论文链接:doi: https://phytotaxa.mapress.com/pt/article/view/phytotaxa.697.2.4图1. 德格雪莲的形态学特征A、生境;B、总苞片;C、柱头;D、小花;E、花药;F、头状花序;G、瘦果;H、叶片;I、层冠毛;J、内层冠毛。

2025-04-18

-

华南植物园发现南亚热带森林中乔木比草本应对土壤酸化及其诱发的磷缺乏能力更强

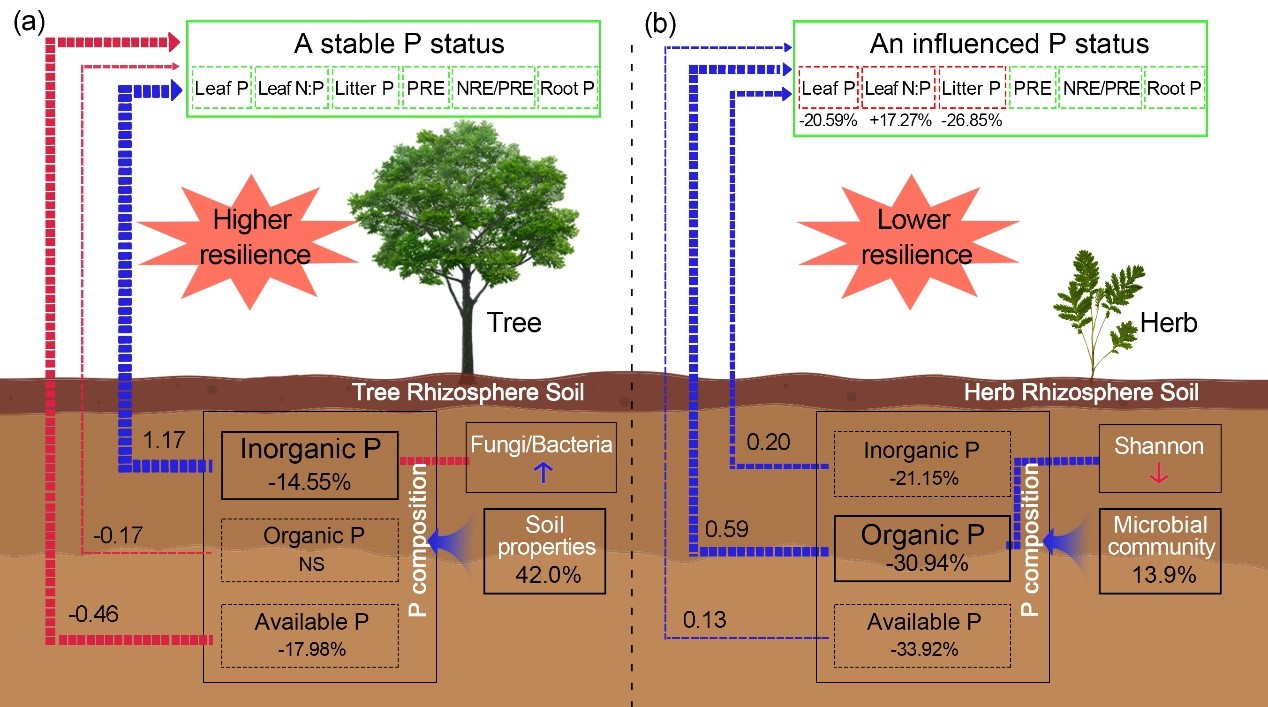

随着全球森林土壤酸化加剧,热带亚热带森林植物磷限制日益严峻,最先受到磷限制而退出生态系统的是乔木还是草本目前尚不明确。中国科学院华南植物园鼎湖山站团队依托长期酸雨模拟实验(pH分别为4.0、3.5、3.0),系统研究了南亚热带森林中乔木层和草本层的磷动态及其根际土壤磷转化过程(图1)。研究发现,长期模拟酸雨导致乔木植物根际土壤无机磷减少,乔木植物的叶片、凋落物和根系磷含量及氮磷重吸收效率比值均保持稳定;而草本植物根际土壤无机和有机磷同步下降,草本植物叶片和凋落物磷含量也显著下降(图2)。进一步分析表明,乔木植物根际土壤磷组分受土壤理化性质调控更强,而草本植物则更多依赖微生物群落的驱动作用(图3)。乔木植物通过消耗土壤无机磷维持磷稳态,草本植物则通过生物矿化土壤有机磷部分满足需求。这一差异揭示了乔木层比草本层在应对土壤酸化及其诱发的磷缺乏能力更强。该研究首次阐明了南亚热带森林生态系统酸性土壤中磷限制对乔木和草本植物的差异化影响,并强调乔木植物在磷缺乏环境下具有更高的生态恢复力,为预测土壤深度酸化背景下森林生态系统的稳定性和适应性提供了科学依据。相关成果以”Trees show higher resilience than herbs under phosphorus deficit induced by 12-year simulated acid rain”为题,近期发表在美国生态学会会刊Ecology(《生态》)(论文链接:https://doi.org/10.1002/ecy.70071)。论文同时以“Photo Gallery”形式在美国生态学会简报The Bulletin of the Ecological Society of America上发布(论文链接:http://doi.org/10.1002/bes2.70015)。中国科学院华南植物园鼎湖山站博士后余光灿和郑棉海研究员为论文共同第一作者,闫俊华研究员为通讯作者。该研究获得国家自然科学基金重点项目、广东省基础与应用基础研究重大项目和青年基金项目、中国科学院青年创新促进会、中国博士后科学基金等项目的支持。图1.长期模拟酸雨对乔木(a)和草本(b)磷动态的影响示意图图2.长期模拟酸雨对植物主要器官及根际土壤磷水平的影响图3.铁铝氧化物、微生物群落及其他土壤理化性质对土壤磷转化的影响(a);(b,c,d)图为(a)图中部分路径系数

2025-04-18

-

华南植物园在西藏发现葫芦科新种——墨脱波棱瓜

近日,由中国科学院华南植物园植物科学研究中心、西藏大学生态与环境学院以及广东省农业科学院环境园艺研究所等多个科研机构组成的科研团队,在西藏墨脱县发现了一种葫芦科植物新种,并将其命名为“墨脱波棱瓜”( Herpetospermum metuoensis Y. S. Chen & B. Y. Zhang)。这一发现对于丰富我国植物多样性资源具有重要意义。新种特征墨脱波棱瓜属于葫芦科波棱瓜属(Herpetospermum),是一种雌雄异株的藤本植物。其茎部近无毛,长2-6米,直径1-4毫米。卷须2-5歧,微柔毛,分枝长度不等。叶片心形至三角状心形,长2.5-11厘米,宽3.5-15厘米,纸质,两面疏被微柔毛,通常3-7裂,裂片长圆形至三角形。雄花序单生,长7-21厘米,含5-16朵花;苞片不明显,圆形至宽卵形,长1-1.5毫米,早落。雄花花瓣黄色,直径5-8厘米,花瓣5枚,近圆形至椭圆形。雌花单生,子房圆柱状,疏被微柔毛,每室含胚珠6枚,下垂;花柱长1.3-2.1厘米,柱头3枚,2裂,近圆形至宽椭圆形。果实成熟时黄色,淡黄色,纺锤形至椭圆纺锤形,表面光滑无毛,顶端具喙状盖裂。种子不规则长圆形六边形,边缘每角具突起,成熟后变为黑褐色或黑色。该新种与冠盖波棱瓜 Herpetospermum operculatum比较近缘,成熟果实盖状开裂,但是可以通过其雄花苞片不明显、圆形到宽卵形、长1-1.5毫米、花瓣近圆形到椭圆形、每室6个胚珠、下垂、柱头近圆形到宽椭圆形、果黄绿色、梭形到椭球梭形、无毛,种子长圆形六边形,边缘每个角都有突起等形态特征区别。发现过程科研团队在2021年冬季收到了来自墨脱县的两份标本和数十粒种子,经过仔细研究和文献比对,初步判断这些植物属于波棱瓜属。然而,播种的种子在2022年并未萌发。直至2023年10月,科研团队再次前往墨脱县进行实地考察,成功在野外观察到了这一植物,并采集了标本。通过对其形态特征的详细观察和比较,团队最终确认这是一个未被描述的新物种。分布与保护墨脱波棱瓜目前仅知分布于西藏墨脱县,生长在灌丛和林缘,海拔1300-2500米之间。据科研团队调查,该新种在墨脱县发现了五个种群,其中一个种群仅包含4株个体,且位于路边,易受道路建设和荒地开垦的影响,面临消失的风险。科研意义墨脱波棱瓜的发现不仅丰富了我国葫芦科植物的多样性,也为波棱瓜属的分类学研究提供了新的材料和视角。此外,该新种的发现对于保护生物多样性、促进生物资源可持续利用具有重要意义。相关研究成果以“Herpetospermum metuoensis (Cucurbitaceae),a new species from Xizang,China” 为题发表于国际分类学期刊Phytotaxa。中国科学院华南植物园研究助理张步云为论文第一作者,陈又生研究员为论文通讯作者。该研究得到广东省基础与应用基础研究旗舰项目。论文链接:https://doi.org/10.11646/phytotaxa.697.3.8图:A体态;B体态;C卷须;D叶;E雄花序;F雄花上面观;G雄花背面观;H雄花纵切面;1 雌花上面观;」雌花背面观:K雌花纵切面;L果实;M果实纵切面;N果实横切面;O 种子。照片为张步云拍摄(基于模式标本)

2025-04-18

-

深圳先进院 | 海量微泡群阵调控超深亚波长声束,实现外泌体高纯度分选(Science Advances封面文章)

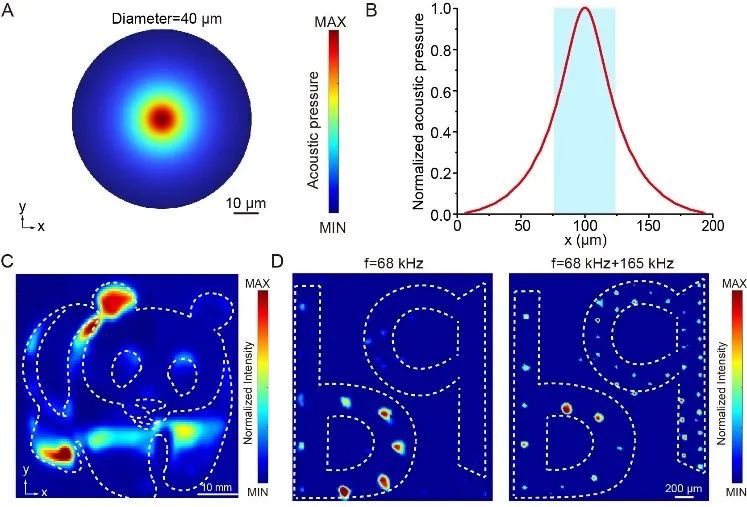

声镊利用梯度声场产生的超声辐射力实现对微小颗粒的捕获、排列和搬运,因其具有非接触、无创、无损等特点,成为声学领域研究热点方向之一。然而,相较于2018年获得诺贝尔物理学奖的光镊技术,超声的声波波长较长,衍射效应明显,导致声镊难以实现对微纳米生物颗粒的精确操控。如何突破声学衍射极限以产生亚波长乃至超深亚波长声束,已成为推动声操控技术向超微生物尺度拓展的关键。声镊利用梯度声场产生的超声辐射力实现对微小颗粒的捕获、排列和搬运,因其具有非接触、无创、无损等特点,成为声学领域研究热点方向之一。然而,相较于2018年获得诺贝尔物理学奖的光镊技术,超声的声波波长较长,衍射效应明显,导致声镊难以实现对微纳米生物颗粒的精确操控。如何突破声学衍射极限以产生亚波长乃至超深亚波长声束,已成为推动声操控技术向超微生物尺度拓展的关键。近日,中国科学院深圳先进技术研究院医学成像科学与技术系统全国重点实验室郑海荣院士、孟龙研究员团队联合美国弗吉尼亚理工大学田振华教授团队在超深亚波长声束构建方面取得突破。研究团队提出了激发微泡共振产生超深亚波长声束的方法,成功突破了传统声学的衍射极限,实现了对声场的精细调控。并且利用大规模共振气泡阵列,实现了全血样本中高纯度外泌体及其亚群的原位快速分离,为液体活检和精准医疗领域提供了新手段。研究成果以“Oscillating Microbubble Array-based Metamaterials (OMAMs) for Rapid Isolation of High-Purity Exosomes”为题发表在期刊Science Advances,并被选为当期的封面文章。研究团队在聚二甲基硅氧烷(PDMS)上设计直径为40 μm的微腔结构,并利用液体表面张力的作用,在微腔处产生了稳定的气泡。这种无外壳束缚的气泡在165 kHz共振频率(波长:~9 mm)激发下,产生明显的非线性振动,成功产生了宽度仅为1/186波长的超深亚波长声束,比声波波长小2个数量级。当气泡直径为20微米时,声束宽度达到24微米。而且,当大规模共振气泡排布成不同的图案时,可实现图案化声场的构建。例如,1.2万个共振气泡就能精确“描绘”出熊猫图案的声场分布。此外,通过改变气泡的大小并精准控制其在不同空间位置的共振状态,还能实现对声场的动态调控。比如,组成图案b的气泡直径为100 μm,q图形中的气泡粒径为40 μm。当利用68 kHz超声激励气泡时,可构建“b”图案的声场;当同时施加68 kHz和165 kHz激励时,可产生“bq”复合图案的声场。通过微纳加工工艺,结合表面疏水处理,成功制备了4.6万个直径为40 μm的微腔阵列,大幅提高了气泡粒径的一致性,气泡粒径偏差控制在1 μm以内。通过精确调控微腔间距至160 μm,避免了气泡振动时的能量耦合,每个微腔形成的气泡可视为独立的、能量局域的“点声源”,从而实现了大规模气泡的非线性共振。在操控颗粒方面,揭示了颗粒在气泡共振场中的动力学机制:对于40 μm的气泡,当颗粒直径超过18 μm时,气泡振动产生的二阶声辐射力主导颗粒动力学行为,可将其稳定捕获于气泡表面;当颗粒直径小于18 μm时,声微流(microstreaming)产生的拽力起到了主导作用,驱动颗粒沿涡旋轨迹绕气泡运动。该方法拓展了超声操控的跨尺度能力,成功将超声操控的下限拓展至65 nm,实现了对未经稀释全血中纳米级外泌体的高通量、高纯度分选。与传统的分选方法相比,该系统的分选外泌体时间从16小时缩短至3分钟,同时纯度达到93%。并且,分离后的外泌体保持了结构完整性和生物功能,保证了外泌体的生物应用。中国科学院深圳先进技术研究院孟龙研究员、牛丽丽研究员、美国弗吉尼亚理工大学田振华教授为论文共同通讯作者,中国科学院深圳先进技术研究院博士生李昕珈为论文第一作者。该研究成果得到国家自然科学基金、中国科学院先导B专项、广东省自然科学基金等项目的资助。图1:文章封面图2:(A)单个气泡共振声场,(B)声束宽度可以达到驱动频率的λ/186;(C)利用气泡实现图案化声场构建;(D) 声场动态调控图3:(A)大规模气泡共振捕获20 μm颗粒;(B)分离出来的外泌体的形态结构;(C)实现外泌体亚类分离

2025-04-18

-

深圳先进院 | 粤港澳大湾区国土资源与生态环境监测与应急响应平台正式上线——数字所空间信息研究中心陈劲松团队成功构建"粤港澳大湾区国土资源与生态环境快速监测模型和技术体系”

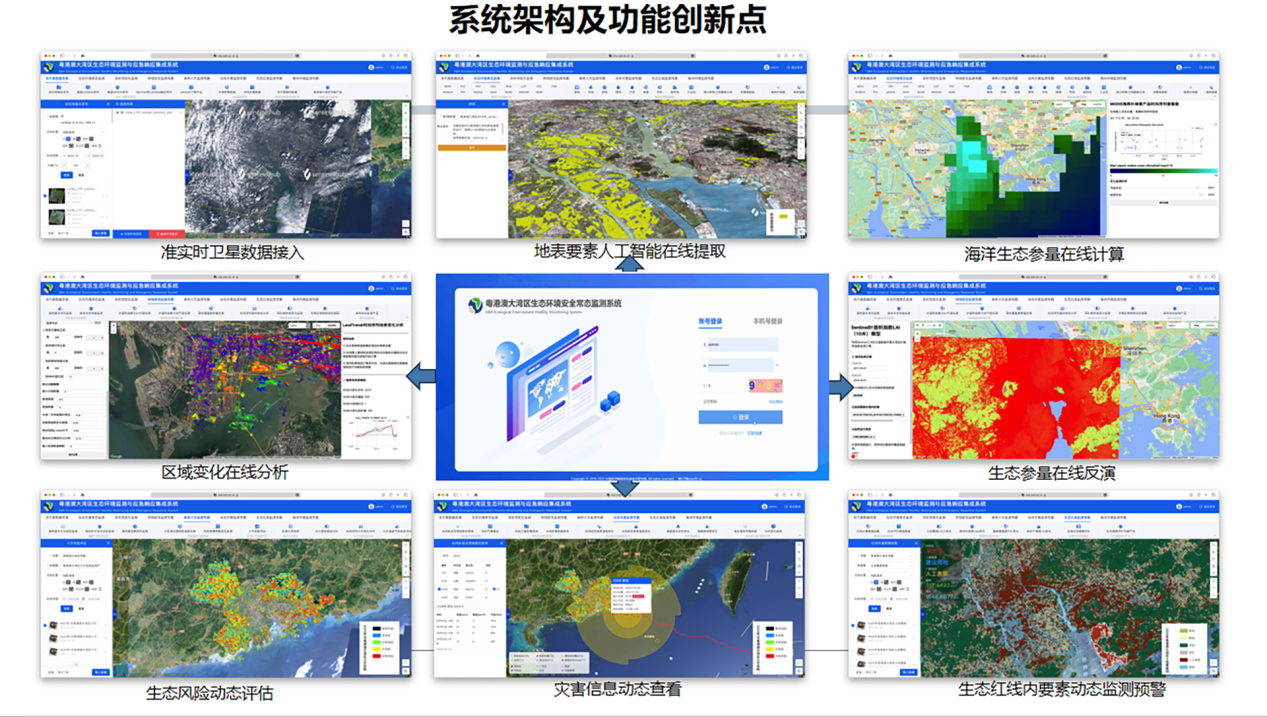

数字所空间信息研究中心陈劲松团队在粤港澳大湾区国土资源与生态环境监测领域取得重要进展。研究团队通过耦合长时间序列、多源、多时空尺度遥感数据及地面观测数据,结合机器学习、人工智能算法,成功构建了面向粤港澳大湾区国土资源与生态环境快速监测模型和技术体系,建立了粤港澳大湾区国土资源与生态环境监测与应急响应集成系统,系统上线后,已针对粤港澳大湾区国土资源与生态环境监测、生态健康诊断与安全评估、国土安全应急响应等相关问题开展了多项应用示范,获应用示范单位的一致好评。数字所空间信息研究中心陈劲松团队在粤港澳大湾区国土资源与生态环境监测领域取得重要进展。研究团队通过耦合长时间序列、多源、多时空尺度遥感数据及地面观测数据,结合机器学习、人工智能算法,成功构建了面向粤港澳大湾区国土资源与生态环境快速监测模型和技术体系,建立了粤港澳大湾区国土资源与生态环境监测与应急响应集成系统,系统上线后,已针对粤港澳大湾区国土资源与生态环境监测、生态健康诊断与安全评估、国土安全应急响应等相关问题开展了多项应用示范,获应用示范单位的一致好评。该平台系统由“国家重点研发计划”、“深圳市可持续发展专项”等项目支持搭建,利用分布式存储、云服务检索及在线可视化等技术,集多源数据在线调取、多模型算法实时计算、在线可视化统计分析等功能于一体,能够实现实时卫星数据接入、遥感生态参量在线计算、地表要素人工智能在线提取、区域变化在线分析、生态风险动态评估、灾害信息动态查看以及生态红线内要素动态监测预警等多类别业务应用。研究成果将服务于粤港澳大湾区国土资源变化智能监测及生态环境质量诊断评估,助力于推动粤港澳大湾区“天-空-地一体化”遥感生态环境监测系统技术体系发展,能够为粤港澳大湾区生态文明建设提供强有力的科技支撑。多源时空数据多模式组织管理及可视化"我们研发的系统平台能够在线调取并处理多类别遥感数据。"陈劲松介绍,该系统平台构建了包括在线卫星数据资源(Landsat系列,Sentinel系列)、本地数据资源、专题监测产品、基础底图数据的多源时空数据库,同时系统与Google Earth Engine进行了接口对齐,并综合考虑了时空检索和数据更新需求,能够实现面向粤港澳大湾区国土资源与生态环境监测的时空数据的在线调度、管理、计算、存储与产品可视化渲染以及在线统计分析服务。面向国土资源与生态环境安全监测的模型算法研发集成系统平台集成了研究团队融合遥感与人工智能技术研发的遥感生态参量计算、地表要素提取、区域变化监测、生态风险评估、灾害预警等算法模型,并针对林地砍伐、森林火灾、台风监测及生态红线管控等四个典型的应用场景开展了系统功能建设。系统能够常态化监测遥感生态参量变化,有效识别多类地表要素、长期进行生态红线内要素动态监测及生态环境质量动态评估,并及时进行灾害预警响应。应用前景粤港澳大湾区作为国家战略发展区域,在推动经济高质量发展的同时,高度重视生态文明建设、可持续发展及“碳达峰、碳中和”目标的实现。该系统平台在现有功能下,用户能够实现在线国土资源与生态环境常态化监测,未来可综合考虑粤港澳大湾区高度城市化与丰富自然生态的双重特征,扩展空气污染监测治理、碳排放监测等模块,服务粤港澳大湾区“双碳”目标,推动绿色低碳可持续发展,助力粤港澳大湾区生态文明建设。<!--!doctype-->图 1 多种遥感数据在线查询图 2 土地覆被的在线分类和统计分析图 3 城市发展动态变化与森林郁闭度监测

2025-04-17

-

广州地化所 | 钟广财、张干等-NC:发现“嫦娥五号”月壤样品中存在稠环芳香有机质

地外有机质研究对于揭示地球前生期演化、生命起源、和地外生命痕迹探测有重要意义,是很多太空任务的重要科学目标。月球有机质探查极具挑战性,以往“阿波罗”计划的月球样品中检出的有机质,大多来自地球污染。近期,中国科学院广州地球化学研究所张干研究员带领由原有机地球化学国家重点实验室科研骨干组成的研究团队,综合运用多种技术方法,首次对我国 “嫦娥五号”任务返回的月壤样品中可能存在的有机质进行了探查。 张干等提出了月壤样品中存在稠合芳香有机质的科学假设,制定了使用苯多羧酸(BPCA)分子探针技术,识别和量化月球样品中稠环芳香物质的技术方案。实验结果表明,“嫦娥五号”月壤样品(CE5C0400YJFM00506)中存在可识别和定量的稠环芳香物质(图1),其含量达5.0–9.2 ppm(均值:7.4 ± 1.4 ppm。ppm即百万分之一)。研究团队还发现,相比于地球类似物(如木炭、烟炱、干酪根等黑碳物质),由月壤样品中的稠环芳香物质所衍生的BPCA分子组成具有鲜明的特异性(图2),芳环稠合度极高,呈现出与4 nm大小石墨烯相类似的结构特征。图1 “嫦娥五号”月壤样品(CE5C0400YJFM00506)中稠环芳香有机质(作为BPCA)的UPLC-MS/MS质量色谱图图2 “嫦娥五号”月壤样品(CE5C0400YJFM00506)中稠环芳香有机质衍生苯多羧酸(BPCA)的分子组成(左上角,深红色)显著区别于地球类似物(粉红色,不同类型和不同演化程度地球岩石干酪根;绿色,不同热演化木炭;橘黄色,烟炱;蓝色,焦炭;黑色,富勒烯和碳纳米管) 进一步地,研究团队测定了月壤样品中稠环芳香物质所衍生的BPCA化合物(B6CA、B5CA)的单体稳定碳同位素组成(δ13C),其值为:−5.0 ± 0.6‰至+3.6 ± 1.3‰,这显著高于地球有机质的δ13C值,排除了月壤中稠环芳香物质来自地球人为污染的可能性。 陨石撞击是月壤稠环芳香物质最为可能的来源途径。研究所测得的月壤稠环芳香物质的δ13C值,高于陨石中稠环芳香物质、但低于陨石中的非芳香有机质。研究团队认为,在陨石撞击过程中,发生了非芳香物质向稠环芳香物质的转化,即月壤中的稠环芳香有机质主要是“从头生成”的,而非直接继承自撞击月球的陨石或小行星。这一过程将使在月球表面恶劣环境下易于分解的有机质转化为更稳定的类石墨烯物质,从而有利于外源有机碳在月球表面的累积。在缺少可有效缓冲陨石撞击的行星(如火星—大气压仅为现时地球的0.75%和早期地球)上探查有机质时,这一过程也无疑值得关注。 此外,研究团队还应用热裂解-气相色谱-质谱(Py-GC-MS)、可见/荧光显微镜、拉曼光谱、可溶有机小分子(氨基酸、醛、酮、一元羧酸等)气相色谱-质谱(GC-MS)和液相色谱-质谱/质谱(UPLC-MS/MS)靶向分析等技术,对 “嫦娥五号”月壤样品中可能存在的其它类别的有机物质进行了全面探查,均未获有效检出结果。这意味着,稠环芳香物质是月壤中有机碳质的主要存在形态。 相关研究成果发表于国际学术期刊《Nature Communications》2025年第16卷。钟广财副研究员为第一作者,张干为唯一通讯作者。该研究由国家自然科学基金重大项目(42192511)、重点项目(42030715)、中国科学院重点部署项目(ZDBS-SSW-JSC007-8)资助。 论文信息:Guangcai Zhong(钟广财),Xin Yi(怡欣),Shutao Gao(高淑涛),Shizhen Zhao(赵时真),Yangzhi Mo(莫扬之),Lele Tian(田乐乐),Buqing Xu(徐步青),Fu Wang(王甫),Yuhong Liao(廖玉宏),Tengfei Li(李腾飞),Liangliang Wu(吴亮亮),Yunpeng Wang(王云鹏),Yingjun Chen(陈颖军),Yue Xu(徐玥),Sanyuan Zhu(朱三元),Linbo Yu(于琳波),Jun Li(李军),Ping'an Peng(彭平安) & Gan Zhang(张干)*. Polycyclic aromatics in the Chang'E 5 lunar soils. Nature Communication,16,3622 (2025). 原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-58865-5

2025-04-19

-

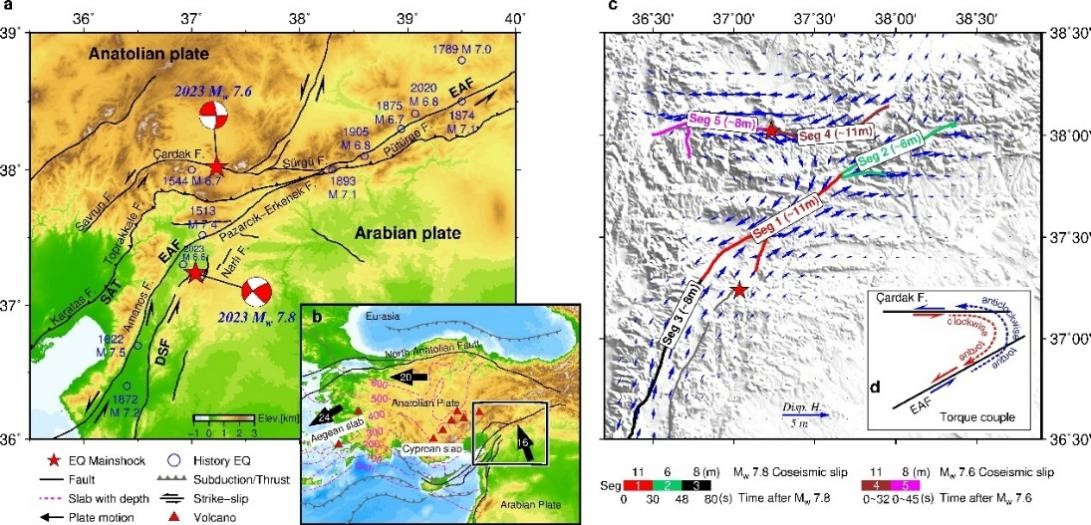

南海海洋所 | 突破性研究揭示土耳其双震发震机制:流体侵入成关键

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境与岛礁生态全国重点实验室、边缘海与大洋地质实验室研究员王志联合研究员邱强、林间院士、博士伏毅和云南大学研究员裴顺平在2023年土耳其大地震双震机制的研究上取得突破性进展,相关成果发表在Nature旗下期刊Communications Earth & Environment/《通讯-地球与环境》上,研究员王志为论文的第一和通讯作者。土耳其地处复杂的板块边界,东安纳托利亚断层(EAF)和死海断层(DSF)在此交汇,使得该地区地震活动频繁。2023年2月6日,该地区在9个小时内发生了两次7.6级以上大地震,造成了巨大的人员伤亡和财产损失,引发全球关注。然而,其双震发震机制一直未被明确。研究团队采用了联合层析成像方法,取得了重大突破。团队利用215,906组高质量P波和S波走时数据对,通过地震层析成像多参数联合反演方法,成功获取震源区的纵、横波速度、泊松比、饱和度和孔隙密度结构。研究发现,第一次7.8级地震发生在阿拉伯板块内低孔隙度、低流体饱和度的脆性构造带,利于超剪切脆性破裂;第二次7.6级地震则发生在安纳托利亚板块内高孔隙度、高流体饱和度的韧性构造区域,表现为亚剪切破裂行为。更重要的是,第一次地震使Çardak断层法向应力显著降低,激活该断层,促使饱和流体沿断层及裂缝侵入断裂带,增加流体孔隙压力,触发第二次地震。这一研究首次从多物理参数角度揭示了土耳其双震差异化的发震机制,明确流体侵入在第二次地震触发中的关键作用,为地区防震减灾提供了重要地球物理依据。图1 土耳其双震的地表构造、历史大地震、板块相对运动和俯冲深度与双震破裂带图2 土耳其地震震源区多参数(横波速度、Vp/Vs、孔隙密度和饱和度)在发震层的结构特征图3 土耳其双震不同的发震机制示意图本研究工作得到了国家自然科学基金和中国科学院专项等项目的联合资助。文章信息:Wang,Z.,Qiu,Q.,Fu,Y.,Lin,J.,Pei S. 2025. Distinct triggering mechanisms of the 2023 Türkiye earthquake doublet. Commun Earth Environ 6:287文章链接:https://doi.org/10.1038/s43247-025-02266-5

2025-04-17