-

广州能源所在电解水析氢催化剂方向取得进展

开发高效水电解析氢催化剂是突破制氢成本瓶颈、加速氢能经济规模化落地的核心路径。异质界面工程可通过电荷重排优化中间体吸附能提升析氢(HER)性能,但三相体系中组分协同机制与"组分界面-性能"构效关系仍不明确,且异质结微观结构的电荷转移与物质传递协同优化策略亟待突破。开发高效水电解析氢催化剂是突破制氢成本瓶颈、加速氢能经济规模化落地的核心路径。异质界面工程可通过电荷重排优化中间体吸附能提升析氢(HER)性能,但三相体系中组分协同机制与“组分界面-性能”构效关系仍不明确,且异质结微观结构的电荷转移与物质传递协同优化策略亟待突破。针对上述问题,广州能源所制氢与利用科研团队提出“结构-界面同步优化”策略,构建了三相异质结催化剂a-MoSₓ/Ni3S2/Ni3N@NF-2。通过调控前驱体比例实现组分/形貌可控合成,建立三维导电网络和超亲水疏气表面,显著提升活性位点暴露率与气泡脱附速率(图1)。研究表明:Ni3S2可调控中间体吸附能,其比例调控可诱导强界面电子相互作用。XPS与DFT计算证实(图2),Mo位点电子密度提升使氢吸附自由能(ΔGH*)降低至-0.06 eV,接近铂基催化剂理论值。图1. 多级结构示意图及HER性能图2. XPS结合能变化及DFT计算优化后的催化剂在1 M KOH中表现出优异性能:10 mA cm-2电流密度下过电位仅69 mV,塔菲尔斜率为63.7 mV dec-1,性能指标居非贵金属催化剂前列。该研究为三相异质结催化剂界面工程与微观结构协同优化提供了新思路。该研究得到广州市基础与应用基础研究项目、国家自然科学基金面上项目等的资助。相关研究成果发表于能源化工领域期刊Chemical Engineering Journal(论文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.161077),中国科学院广州能源研究所涂志明为第一作者,申丽莎助理研究员和闫常峰研究员为共同通讯作者。

2025-04-27

-

广州能源所构建创新双功能隔膜体系实现钠金属负极高稳定性储能方案

近日,中国科学院广州能源研究所曹晏研究员团队揭示了一种双极性功能协同调控金属有机框架隔膜性能的新机制。该研究证实,经过精确调控的具有双极性官能团UIO-66金属有机框架(MOF)与隔膜相复合可显著提升钠金属电池的循环寿命,在10C高倍率测试中表现出超2000次循环的超高稳定性。近日,中国科学院广州能源研究所曹晏研究员团队揭示了一种双极性功能协同调控金属有机框架隔膜性能的新机制。该研究证实,经过精确调控的具有双极性官能团UIO-66金属有机框架(MOF)与隔膜相复合可显著提升钠金属电池的循环寿命,在10C高倍率测试中表现出超2000次循环的超高稳定性。钠金属电池(SMBs)凭借丰富的资源储量、较低原材料成本以及高达1165 mAh g⁻¹的理论比容量,被广泛认为是锂离子电池的潜在替代技术。在此背景下,隔膜作为关键界面结构,承担着引导钠离子通量、维持电解液分布均匀性及抑制枝晶穿透的重要功能,其性能优劣对电池整体运行稳定性具有决定性影响。传统的玻璃纤维(GF)隔膜孔径无序、电解液浸润性差,导致钠金属沉积不均匀。本研究围绕钠金属电池中界面不稳定与离子迁移受限的核心挑战,提出并构建了一种双极性功能团(−F与−SO₃H)协同修饰的UFS2@GF隔膜。该隔膜在结构层面实现了对Na⁺脱溶剂化、迁移动力学和成核行为的多重调控,在界面层面诱导形成富无机组分的稳定SEI,显著抑制枝晶生长与副反应,整体提升了电化学性能与循环稳定性。DFT进一步揭示了MOF骨架对Na⁺吸附与迁移路径的本征调控机制,为实验结果提供了理论支撑。UFS2@GF隔膜的SMBs中钠沉积/剥离行为示意图理论计算揭秘MOF骨架的“离子高速通道”:UFS2@GF中亲钠特性及扩散机制模拟全电池性能验证:兼顾高倍率与长寿命研究得到国家自然科学基金、广西壮族自治区重点研发计划等项目资助。相关成果以Synergistic Dual-Polar-Functionalized Metal−Organic Framework-Modified Separator for Stable and High-Performance Sodium Metal Batteries为题发表于ACS Nano。论文第一作者为博士研究生吕佳泽,通讯作者为曹晏研究员。论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.5c04051

2025-04-25

-

广州地化所赵骏峰,陈华勇等-EG:电气石成分变化及其光谱响应的联系:对斑岩-夕卡岩铜矿化的勘查指示

电气石超族矿物(tourmaline supergroup minerals)是一类硼硅酸盐矿物,常见于斑岩铜矿床中,并通过其化学成分变化作为铜矿化的指示。最近的研究表明,使用短波红外 (SWIR) 光谱特征可以更为高效地区分来自于矿化和贫矿样品中的电气石。然而,电气石的光谱特征与化学成分变化之间的具体联系仍不清楚,理论基础的缺乏限制了其作为矿化指示的进一步应用。 针对这一科学问题,中国科学院广州地球化学研究所陈华勇研究员团队与中国黄金集团合作,对来自于甲玛超大型斑岩-夕卡岩系统(1,814 Mt @0.4%Cu)的矿化和贫矿电气石样品开展了短波红外(SWIR)光谱、电子探针成分、以及穆斯堡尔谱铁价态的分析。此外,还整合了现已发表斑岩铜矿床的矿化和贫矿电气石样品的成分与光谱数据,以对比矿化和贫矿电气石之间的成分差异,并重新解读了前人报道的光谱信号。 得到的主要认识如下: 1. 甲玛的矿化电气石样品和贫矿样品相比,具有更长的 2350W (>2350 nm) 和更短的2250W (<2247 nm),以及更低的2250W/2350W比值 (<0.9570)。这些光谱特征的差异反映了化学成分上的差异,矿化样品具有更高的Fe3+含量以及Fe3+/FeT占比,由氧逸度控制。汇编的电气石数据集表现出了同样的成分特征(图1)。 2. 重新厘定了电气石在短波红外光谱波段范围内的诊断性吸收特征归属。在2250 nm附近产生的吸收特征和O1位置上的羟基有关,完整的表达为YYY-X-OH。而在2350 nm附近产生的吸收特征和O3位置上的羟基有关,完整的表达为YZZ-OH。 3. 建立了电气石化学成分变化与光谱响应之间的联系。在2250 nm附近产生的吸收特征峰位置的偏移受控于Fe2+-Mg替代,随着Fe2+含量的上升,2250W上升。而在2350 nm附近产生的吸收特征峰位置的偏移受控于Fe3+-Al替代,随着Fe3+含量的上升,2350W上升。 这项工作建立了电气石成分变化与光谱响应之间的联系,为电气石的矿化指示提供了理论依据。在斑岩-夕卡岩系统中,为铜矿化的识别提供了一种可以在野外通过手持式设备实时测试获得的指示工具:富含Fe3+的电气石具有更长的2350W,是铜矿化的可靠标志。 相关成果近期发表于国际矿床学领域TOP1期刊Economic Geology(《经济地质学》),第一作者为在读博士生赵骏峰,通讯作者为陈华勇研究员。该研究成果获得了国家自然科学基金(42230810)、科技部重点研发项目(2022YFC2903301)和中国黄金集团科研项目(ZJZY-2023-KY02)的联合资助。 论文信息:Zhao,J. (赵骏峰),Chen,H. (陈华勇*),Xiao,B. (肖兵),Zhu,Y. (朱亚博),Wang,H. (汪浩),Yang,Z. (杨征坤),Du,L. (杜亮),2025,Linking Short-Wave Infrared Spectral Features of Tourmaline to Compositional Variations: Implications for Porphyry-Skarn Copper Mineralization: Economic Geology,v. 120,p. 363-384.论文链接:https://doi.org/10.5382/econgeo.5146图1 甲玛电气石光谱特征(A-B)和全球典型斑岩铜矿系统中电气石成分变化(C-F)

2025-04-25

-

广州地化所王贺丽、钟音等-WR:微塑料加速蓝碳生态系统硫酸盐还原与溶解性有机碳降解的耦合

红树林作为重要的蓝碳生态系统,在缓解气候变化中发挥着不可替代的作用。然而,随着粒径小于5毫米的微塑料(Microplastics)等新污染物在环境中的持续累积,红树林湿地生态系统的稳定性正面临严峻挑战,其碳汇功能和生态服务价值均受到显著影响。在红树林厌氧沉积物中,硫酸盐还原菌(Sulfate-Reducing Bacteria,SRB)作为关键的功能微生物群落,承担着超过50%的碳通量转化过程。这些微生物通过将硫酸盐还原为硫化氢等中间产物,并与溶解性有机碳(Dissolved Organic Carbon,DOC)发生耦合反应,从而影响红树林生态系统的碳汇效率和稳定性。然而,目前关于微塑料污染对红树林沉积物中SRB代谢活性及其介导的碳-硫循环过程的影响机制尚不清楚,尤其是不同粒径微塑料的生态效应及其与SRB群落的相互作用仍需深入研究。 针对这一科学问题,中国科学院广州地球化学研究所钟音、彭平安等研究人员以生物可降解的聚乳酸(Polylactic Acid,PLA)微塑料为研究对象,设计了长达70天的厌氧微宇宙实验,系统探究了不同浓度的毫米级(mm-PLA)和微米级(μm-PLA)两种PLA微塑料对红树林沉积物硫酸盐还原及DOC降解的影响,结合稳定硫同位素分析、三维荧光-平行因子分析(EEM-PARAFAC)、16S rRNA基因扩增子测序和宏基因组分析等多种技术手段,深入解析了碳-硫循环微生物群落结构、功能基因及代谢网络对不同粒径微塑料的响应机制。 研究发现,mm-PLA比μm-PLA更显著增强了红树林沉积物中硫酸盐还原菌的代谢活性,主要表现为更显著地促进了硫酸盐的还原以及还原态硫物种的生成,包括酸挥发性硫化物(AVS)、元素硫(S0)及铬还原硫(CRS)(图1)。含1%毫米级微塑料处理组(mm-1%-PLA)的硫酸盐还原速率最高,但硫酸盐中硫同位素分馏系数(34ɛ)却最低(16.85‰),这可能与mm-PLA释放了更多的DOC,为硫酸盐还原菌(SRB)提供了充足电子供体从而加速硫酸盐还原过程而抑制分馏效应有关。PLA微塑料释放的DOC可能被微生物直接利用进一步转化成CO2,其中,mm-1%处理组CO2排放量最大,较空白组增加了194%(图2)。EEM-PARAFAC分析表明,微塑料添加改变了沉积物碳组成,沉积物源DOC以类蛋白物质(C3组分)为主,其荧光强度较对照组显著提升,生物指数(BIX)高于对照组,表明微塑料的存在增强了微生物的代谢活性。这一发现揭示了生物可降解微塑料通过“碳释放-微生物代谢”调控红树林沉积物固碳功能的重要机制。 16S rRNA基因扩增子测序分析显示PLA微塑料显著影响微生物多样性(β-多样性),微塑料粒径大小依赖效应比浓度依赖效应更为显著。在mm-PLA处理组中,Acetobacteroides和完全氧化型SRB(如Desulfobacter)的相对丰度显著升高,而µm-PLA处理组中,Anaerovorax和Desulfopila(不完全氧化型SRB)的丰度更高。这些优势菌的相对丰度与硫酸盐浓度呈负相关关系,而与δ34S、CO2产生量呈正相关关系(图3),表明这些菌属可能是推动硫酸盐还原和有机碳降解为CO2的关键微生物。宏基因组分析进一步揭示了PLA微塑料存在时Anaerovorax、Acetobacteroides、Desulfopila、Desulfobacter和Desulfobulbus驱动碳代谢与硫酸盐还原的关键基因丰度变化(图4)。在µm-PLA处理组中,Anaerovorax和Desulfopila的碳代谢潜力显著增强,其编码的乳酸脱氢酶基因(dld、lldG)、淀粉降解酶基因(amyA、malZ)及脂肪酸β-氧化酶基因(bcd、atoB)的相对丰度升高,表明µm-PLA促进了乳酸、淀粉等小分子有机物的代谢活性。相较于µm-PLA,mm-PLA组中Desulfobacter和Desulfobulbus的脂肪酸/氨基酸降解基因(bcd、kamA)及硫酸盐还原关键基因(sat、aprAB、dsrAB)丰度更高,表明其通过硫酸盐还原增强了脂肪酸/氨基酸代谢过程。此外,mm-PLA组Acetobacteroides还携带更多半纤维素降解基因(manA、manB),表明其同时促进了沉积物复杂有机的降解过程。总之,mm-PLA微塑料可能由于较大的表面积提高了微生物在其表面附着能力,促进了PLA微塑料表面降解和有机碳的释放,增强了碳-硫循环微生物活性,促进了红树林沉积物复杂有机质的降解和CO2的排放。 该研究首次系统解析了不同粒径PLA微塑料对红树林沉积物碳-硫循环的影响机制,为理解蓝碳生态系统中微塑料的生物地球化学行为提供了重要科学依据。相关研究成果近期发表于环境科学领域权威期刊《Water Research》上。王贺丽博士(我所毕业博士生)为文章第一作者,钟音为通讯作者。该研究获得了国家自然科学基金、广州市科技计划项目、广东省科学技术研究基金、广东省基础与应用基础研究重大项目和海南省重点研发项目等项目的联合资助。论文信息:Heli Wang (王贺丽),Yin Zhong *(钟音),Qian Yang (杨倩),Jiaying Li (李佳滢),Dan Li (李丹),Junhong Wu (吴骏宏),Sen Yang (杨森),Jiashuo Liu (刘家硕),Yirong Deng (邓一荣),Jianzhong Song (宋建中),Ping’an Peng (彭平安). 2025. Coupling of sulfate reduction and dissolved organic carbon degradation accelerated by microplastics in blue carbon ecosystems. Water Research,279,123414.论文链接:https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.123414图1. 不同粒径及浓度微塑料对硫酸盐还原速率、还原态硫物种生成和硫酸盐硫同位素分馏的影响图2. 不同粒径与浓度PLA微塑料对上覆水和沉积物中溶解性有机碳转化及CO2生成的影响图3. 毫米级与微米级聚乳酸微塑料存在下硫酸盐还原菌(Desulfopila、 Desulobacter、 Desulfobulbus)和发酵菌(Anaerovorax、Acetobacteroides)相对丰度与SO42-浓度(A-E)、δ34S (F-J)和CO2排放量(K-O)的相关性图4. 70天厌氧培养后μm-PLA和 mm-PLA微塑料存在下Desulfopila、Desulfobacter及Desulfobulbus属编码碳-硫循环相关功能基因的情况

2025-04-23

-

亚热带所 | 环江站长期实验平台建设与实验进展咨询讨论会在环江召开

4月16日至18日,为推动中国科学院亚热带农业生态研究所环江喀斯特生态系统观测研究站的长期野外实验平台的建设,优化建设方案,解决台站建设出现的技术难点与资源协调问题,在广西环江召开了环江站长期实验平台建设与实验进展咨询讨论会。4月16日至18日,为推动中国科学院亚热带农业生态研究所环江喀斯特生态系统观测研究站(环江站)的长期野外实验平台的建设,优化建设方案,解决台站建设出现的技术难点与资源协调问题,在广西环江召开了环江站长期实验平台建设与实验进展咨询讨论会。会议邀请了中国科学院华南植物园副主任闫俊华研究员、中国科学院华南植物园刘占锋研究员、中国科学院地球化学研究所白晓永研究员、云南大学生态与环境学院程晓莉教授、亚热带生态所李峰研究员组成咨询专家组,中国地质调查局岩溶地质研究所黄芬研究员,环江站张伟、赵杰、李德军、聂云鹏等研究员及科研骨干、研究生参加会议。会议由环江站执行站长张伟主持。会上,张伟详细介绍了环江站长期野外实验平台的运行状况,以及阶段性科研成果。胡培雷副研究员从研究背景与关键科学问题、研究内容与研究方案等方面对“喀斯特基岩风化驱动的生态-岩溶碳汇效应及作用机制”的实施方案进行了重点介绍,与会专家肯定了方案的科学性与合理性,认为研究内容与目标结合紧密,方案切实可行,并对方案细节进行了充分讨论,提出了宝贵意见和建议。专家组成员还参观了环江站园区综合试验示范区的野外研究场地,包括喀斯特地球关键带观测平台、坡地径流场、生态与高经济植物引种园、站区铁皮石斛栽培样地、水土过程监测微区、植被-土壤-表层岩溶带三维水土过程监测平台,并就平台建设给出了宝贵建议。会议现场 环江站野外试验平台考察

2025-04-23

-

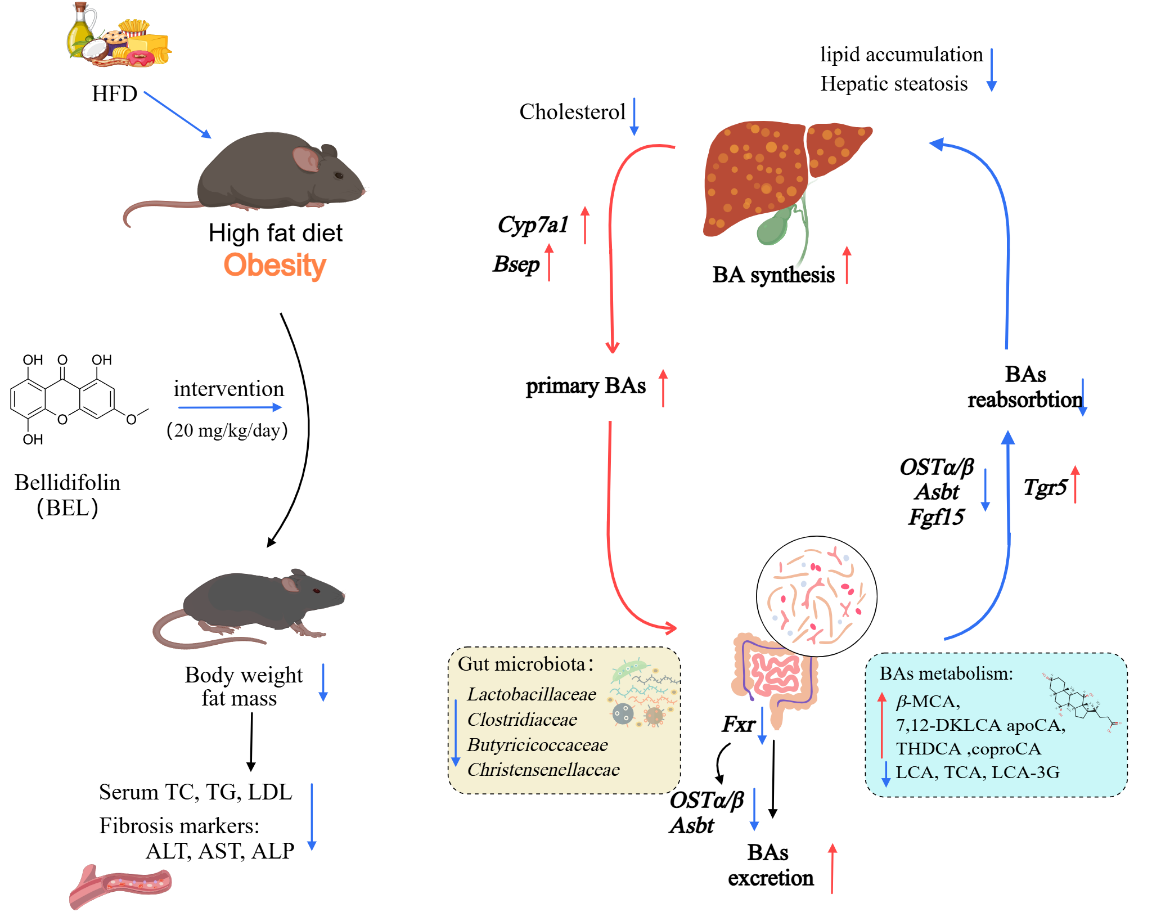

华南植物园发现北方獐牙菜功效成分Bellidifolin可改善高脂饮食引发的肥胖

肥胖及相关代谢性疾病(如高脂血症、非酒精性脂肪肝)已成为全球公共健康的重要挑战。世界卫生组织数据显示,自1975年以来,全球肥胖率增长近三倍,约6.5亿成年人受其困扰。高脂饮食(HFD)是诱发脂代谢紊乱的关键因素,但现有干预手段效果有限,亟需开发新型天然疗法。北方獐牙菜(Swertia diluta)主产在我国陕北延安地区,在当地长期作为传统草药和食材,用于缓解肝胆疾病及高脂血症。中国科学院华南植物园战略植物资源保育与利用科研团队最新研究发现,北方獐牙菜中的主要活性成分—Bellidifolin(BEL)可通过调控肠道菌群和胆汁酸代谢,显著改善高脂饮食诱导的肥胖及相关代谢异常。研究团队通过高效液相色谱-质谱联用技术(HPLC-MS/MS)从北方獐牙菜提取物中鉴定出25个氧杂蒽酮类化合物,结合网络药理学分析,发现其与脂代谢和动脉粥样硬化通路密切相关。其中,BEL显著降低了血清甘油三酯(TG)、总胆固醇(TC)和低密度脂蛋白(LDL)水平,减轻了肝脏的脂肪变性和炎症损伤。同时,它有效降低了厚壁菌门(Firmicutes)和乳杆菌科(Lactobacillaceae)等促炎菌群的丰度,增加了拟杆菌门(Bacteroidota)等有益菌的比例,从而改善了肠道微环境。此外,BEL通过上调CYP7A1增强了肝脏胆汁酸的合成,通过抑制ASBT和OSTα/β而减少了肠道中胆汁酸的重吸收,促进了粪便排泄,并降低了肝内脂质的沉积。相关研究成果以“Bellidifolin, a constituent from edible Mongolic Liver Tea (Swerita diluta), promotes lipid metabolism by regulating intestinal microbiota and bile acid metabolism in mice during high fat diet-induced obesity”为题近期发表在国际学术期刊Food Bioscience(《食品生物科学》)。华南植物园博士后艾克拜尔·居买为第一作者,邱声祥研究员为通讯作者,研究团队核心成员包括李百琳助理研究员和赵丽云副研究员等。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.fbio.2025.106562图1. BEL的改善脂质代谢和肝损伤作用图2. BEL促进脂质代谢和减肥的潜在作用机制

2025-04-23

-

华南植物园揭示橡树物种局地适应性形成的遗传基础

物种如何通过遗传变异实现局地适应(Local adaptation)是进化生物学研究的核心命题。传统研究多依赖单一参考基因组和短读长测序技术,难以全面解析结构变异(Structural variants,SVs)等复杂遗传元件。研究表明,SVs能显著调控环境胁迫响应基因表达并驱动表型分化,但因其检测难度,长期成为适应性进化研究的“盲区”。随着长读长测序技术的发展,整合多个体高质量组装的泛基因组(Pan-genome)图谱为系统性挖掘SVs提供了全新范式,已在拟南芥、水稻等模式物种中揭示SVs与适应性性状的深层关联。然而,针对寿命长、杂交频繁的森林树种,泛基因组资源仍极度匮乏,严重制约适应性进化机制的解析。壳斗科栎属植物作为北半球森林生态系统的优势类群,凭借广泛的环境适应性和显著的种间杂交特性,成为研究适应性进化的理想体系。其中,东亚特有近缘种栓皮栎(Quercus variabilis)与麻栎(Q. acutissima)自新近纪晚期分化后,形成从温带至亚热带的环境适应梯度。两者在长期同域共存中频繁发生基因交流,群体遗传学证据表明,基因渗入可能通过传递有利变异促进其局地环境适应。然而,既往研究受限于单一参考基因组和短读长数据,既未能揭示SVs的适应性贡献,也缺乏对关键区域跨物种选择机制的实证。中国科学院华南植物园植物进化与保护研究团队联合植物研究所、中国林业科学研究院、瑞典农业大学和于默奥大学等单位,首次构建了包含22个栓皮栎个体的泛基因组图谱,系统鉴定了54万个高质量结构变异,阐明SVs与SNPs在气候适应性中的功能互补机制。基于栓皮栎与麻栎全基因组重测序数据,研究团队通过全基因组扫描和基因型-环境关联分析,锁定染色体9上250 kb的Chr9-ERF区域(含8个串联重复的AP2/ERF逆境响应基因)为两物种平行适应进化的核心区域,并利用溯祖分析证实该区域源自麻栎的基因渗入。该研究不仅填补了林木泛基因组资源空白,也为解析杂交背景下物种快速适应机制提供了理论框架,对全球气候变化下的森林适应性管理具有重要的科学价值。研究成果以Pan-genome analysis reveals local adaptation to climate driven by introgression in oak species为题近期发表在进化生物学权威期刊Molecular Biology and Evolution(《分子生物学与进化》)。华南植物园王宝生研究员为通讯作者,梁艺烨博士、刘辉博士及林琼琼(博士在读)为共同第一作者。植物研究所郭亚龙研究员,中国林业科学研究院刘建锋研究员、华南植物园旷远文研究员、瑞典农业大学Pär K. Ingvarsson教授、瑞典于默奥大学赵伟博士等人对本研究做了重要贡献。研究获广东基础与应用基础研究旗舰项目、国家自然科学基金和博士后面上基金资助。论文链接:https://doi.org/10.1093/molbev/msaf088图1. 22个栓皮栎个体的基因组组装与泛基因组分析图2. 栓皮栎和麻栎的遗传分化及群体历史图3. 栓皮栎(左)和麻栎(右)局地适应性进化的基因组基础

2025-04-23

-

深圳先进院等揭示细菌感染新规律 开发力学抗菌新策略

细胞边缘为何更易被感染?上皮细胞层是人体抵御外界感染的第一道防线,在维持身体正常状态、保护屏障和抵抗感染的过程中,其形状和结构会不断发生变化。研究发现,细菌能够通过识别器官组织的几何特性以破坏细胞层的保护作用并引发感染扩散。虽然理解清楚组织器官几何特性调控细菌感染的具体机制对开发新型抗感染疗法具有关键意义,但这一科学问题尚未得到充分揭示。4月21日,中国科学院深圳先进技术研究院定量合成生物学全国重点实验室研究员黄术强团队与中国农业大学教授朱奎团队、北京大学研究员黄建永团队合作,在国际学术期刊《细胞》发表最新研究:团队通过跨学科协同创新,从“器官几何结构特征-细胞力信号转导-病原菌感染”互作机制出发,首次揭示组织形态特征调控细菌感染的新规律。同时团队提出了基于力敏感离子通道蛋白Piezo1的抗菌策略,为抗菌药物提质增效、降低毒副作用和指导合理用药提供了潜在方案,具有重要的临床应用前景。力学导航揭秘细菌“精准打击”研究团队通过结合微生物学、力学生物学与生物医学工程等多学科交叉研究发现,细菌感染并非随机发生,而是受到宿主组织力学特性的精准控制。通过构建不同组织形态的上皮细胞层模型,探究病原菌与其互作的时空动态过程,团队揭示了多种病原菌上皮单层中的空间感染规律并非传统认为的随机分布,而是呈现出明显的“边际效应”,这种感染模式与细胞层的致密程度直接相关——结构越紧密的细胞层,其边缘区域越易被细菌侵袭,且这一规律不受细胞种类或培养条件影响,打破了传统认为细菌随机分布的观点,表明不同组织形态对细菌感染的空间分布具有重要调控作用。研究团队进一步通过力学分析模型发现,在上皮细胞层中,细胞牵引力与细菌感染具有高度协同性,高牵引力的细胞边缘区域更容易被细菌入侵。就像橡皮筋拉伸时两端受力最大,细胞层边缘因几何限制产生的“强拉力”,成为了细菌攻击的“热点区域”,这一发现为理解细菌感染的空间选择性提供了新的视角。在此基础上,研究团队“锁定”了关键蛋白--力敏感性离子通道蛋白 Piezo1的作用:当细菌开始入侵时,这种能感知牵引力的蛋白会像磁铁一样聚集到感染部位,形成特殊的囊泡结构。这些囊泡就像“信号放大器”,把细胞受到的牵引力转化为“生化信号”,促使更多细菌在边缘区域聚集感染。这一发现不仅揭示了力学因素“指挥”细菌攻击位置的精细调控,还指出了一个全新治疗方向——通过干扰细胞的力学感应系统(比如阻断Piezo1蛋白的功能),可能开发出阻止细菌精准定位感染部位的新型药物策略。宿主导向抗菌新策略,精准给药破解肠道感染难题研究团队基于以上“力学感应开关”--Piezo1蛋白调控细菌感染的核心发现,创新性提出“力学导航抗菌”双效策略。第一步靶向力学信号源头:尝试将Piezo1作为抗菌靶点,并发现抑制Piezo1的表达和激活均能明显降低感染组织中的细菌载量。第二步构建“仿生战场”:建立仿生3D肠道芯片精准复现肠道隐窝结构(类似肠道褶皱深处的隐蔽角落),发现消化道细菌倾向于在隐窝结构中富集,以在感染过程中隐匿在胞质中躲避抗菌制剂的杀伤作用,使传统药物难以有效渗透。为此,团队开发了靶向隐窝结构的“细菌替身”纳米递药系统——就像“特洛伊木马”般,这些纳米颗粒外壳模拟耐药菌的表面特征,内核装载抗生素。该药物递送系统不仅能够在物理空间上精准靶向感染位点、实现药物的空间精准递送,还能提升抗菌药物在隐窝结构的局部浓度,提高对耐药菌(如MRSA和VRE)感染的疗效,这种“断其信号源+精准送弹药”的力学导航疗法,为应对耐药菌感染提供了增效减毒的新范式。近年来抗生素研发的枯竭加剧了细菌耐药性对于公共卫生安全的威胁,亟需从多元角度开发新型的抗菌策略。传统的抗菌制剂研发过程通常仅关注对于细菌的杀伤效果,该研究突破了传统“以菌为本”的研发思路,转向“宿主导向”的新模式。该治疗策略显著提升了抗生素抗消化道病原菌感染的疗效,不仅丰富了合理用药手段,也为应对全球耐药危机提供了创新解决方案。文章上线截图图1:细菌感染多细胞单层呈现的“边际效应”图2:宿主细胞单层结构调控细菌感染示意图

2025-04-22

-

广州健康院发现调控线粒体趋核分布的关键因素,揭示多能干细胞重编程新机制

4月17日,中国科学院广州生物医药与健康研究院刘兴国与广州医科大学项鸽团队在Stem Cell Reports期刊上发表了一篇题为Perinuclear Mitochondrial Clustering for Mesenchymal-to-Epithelial Transition in Pluripotency Induction的文章,鉴定Oct4是介导多能性获得过程中线粒体趋核分布的关键因子,揭示线粒体趋核分布通过激活Wnt/β-catenin信号通路,而调控间充质-上皮转化(MET)的新模式。4月17日,中国科学院广州生物医药与健康研究院刘兴国与广州医科大学项鸽团队在Stem Cell Reports期刊上发表了一篇题为Perinuclear Mitochondrial Clustering for Mesenchymal-to-Epithelial Transition in Pluripotency Induction的文章,鉴定Oct4是介导多能性获得过程中线粒体趋核分布的关键因子,揭示线粒体趋核分布通过激活Wnt/β-catenin信号通路,而调控间充质-上皮转化(MET)的新模式。这一发现进一步扩展了线粒体重塑,特别是线粒体的亚细胞定位变化在多能干细胞获得进程中的重要作用。该研究是4月9日刘兴国与应仲富团队在Nature Metabolism发表的关于线粒体未折叠蛋白反应(Mitochondrial unfolded protein response,UPRmt)调控MET这一细胞可塑性的持续性工作。多能干细胞的发现是现代医学的大事件,对于基础和临床研究都具有划时代的意义。从上个世纪多能干细胞诞生以来,人们已经通过观察认识到,与体细胞相比,早期发育的卵子和各种多能干细胞,都有一个共同的特征:细胞核周围有明显的线粒体分布。然而核周分布的线粒体对于干细胞的命运决定有何作用,这一世纪谜题一直没有答案。团队首先发现在三因子(Oct4,Sox2,Klf4)诱导的体细胞重编程早期第三天开始,线粒体呈现趋向细胞核周围运输,并一直维持趋核分布。同时发现三个转录因子中,只有Oct4可以介导线粒体趋核。Oct4是多能干细胞的标志,它在多能干细胞中的高表达可以激活干细胞多能性维持所必须的编码蛋白和非编码RNA。随着干细胞的分化,Oct4的表达水平会迅速下降。刘兴国团队的发现表明,Oct4是介导体细胞重编程中线粒体趋核运输的关键因子,暗示ESCs(胚胎干细胞)中的线粒体趋核分布也离不开Oct4的调控作用。转录组测序结果也表明,SKO(Yamanaka因子Sox2/Klf4/Oct4三因子)和Oct4单因子都可以激活线粒体趋核运输相关复合物的活性,从而激活了线粒体的趋核运输。基于此,团队通过RNA干扰抑制了线粒体趋核运输关键亚基Dynein的活性,发现体细胞重编程被抑制了。此外,Drp1介导的线粒体分裂也会影响线粒体的趋核分布。初步研究表明,线粒体趋核分布调控了MET标志蛋白E-cadherin的表达,从而调控了MET的顺利进行。进一步研究表明,线粒体趋核主要是通过激活了Wnt/β-catenin信号,β-catenin不是通过进入细胞核发挥作用,而是通过直接调控了MET的关键蛋白E-cadherin的稳定性而参与了MET的进行,从而最终调控多能性获得。这项研究揭示了在体细胞重编程进程早期,线粒体会呈现趋核分布,这对于体细胞重编程的顺利进行不可或缺。线粒体的趋核分布主要是通过激活了Wnt/β-catenin信号通路而上调了β-catenin的蛋白表达量,上调的β-catenin可以通过提高MET标志蛋白E-cadherin的稳定性进而参与了MET的调控。间充质-上皮转化(MET)和上皮-间充质转化(EMT)在胚胎发育、组织再生和癌症转移发挥作用,所以线粒体趋核调控MET具有广泛的发育和病理意义。线粒体在细胞骨架上运动,与细胞核的关系,是“吾栖丝路头,卿立丝路尾”,在多能性的情况下,让线粒体“陌上花开,可缓缓归矣”,趋核到细胞核的身边。本研究发现了线粒体趋核调控MET的新机制,丰富了线粒体重塑调控多能性获得的新功能,有望为线粒体重塑调控细胞命运的理论创新提供参考。本研究由中国科学院广州生物医药与健康研究院、广州医科大学、中国科学院香港创新研究院再生医学与健康创新中心和香港大学等多个研究组合作完成。该研究得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、中国科学院、广东省及广州市科技项目等支持。论文链接 图 线粒体趋核运输通过调控间充质-上皮转化影响干细胞多能性获得

2025-04-22

-

亚热带生态所 | 国家重点研发计划课题“中低产稻田减障提质与产能提升关键技术”召开2025年度课题推进会

4月16日,“十四五”国家重点研发计划课题“中低产稻田减障提质与产能提升关键技术”课题推进会在中国科学院亚热带农业生态研究所召开。课题负责人吴金水研究员、各子课题负责人和项目骨干等参加会议。4月16日,“十四五”国家重点研发计划课题“中低产稻田减障提质与产能提升关键技术”课题推进会在中国科学院亚热带农业生态研究所召开。课题负责人吴金水研究员、各子课题负责人和项目骨干等参加会议。会上,5个子课题负责人分别就潜渍和瘠薄型中低产稻田障碍消减技术研发、抗逆品种筛选和产能提升技术模式构建的实施进展与考核指标完成情况等进行汇报。吴金水围绕各子课题内容和任务、总体指标完成情况作总结发言,并对2025年度的重点工作进行部署。他肯定了课题实施以来取得的成果,并指出各子课题要加快推进考核指标的完成,布局典型示范区建设和应用效果评价工作,重点围绕潜渍和瘠薄稻田改良,系统凝练可量化、可推广的核心标志性成果。本次会议总结梳理了课题实施过程中存在的问题,并针对性地进行了调整和布局,为后续课题的验收结题奠定了坚实基础。该课题最终将形成潜渍和瘠薄型中低产稻田障碍消减与产能提升技术模式,并进行推广示范,是“藏粮于地、藏粮于技”的重要体现。会议现场参会合影

2025-04-18