-

南海海洋所 | 深度学习驱动的大气降尺度技术研究取得新进展

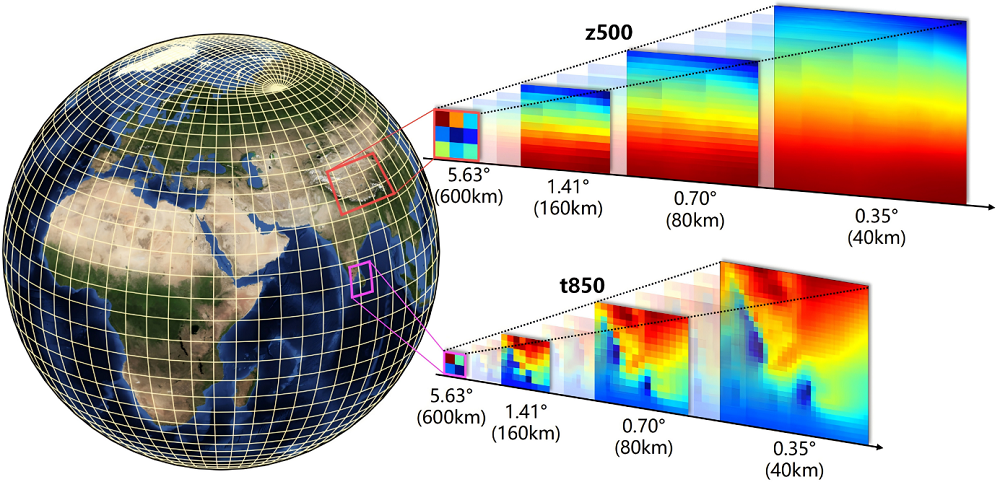

近日,南海海洋所仪器中心与中山大学、汕头大学、香港天文台等机构合作,在深度学习气象数据降尺度研究中取得新进展。团队成功研发出一种基于隐式神经网络混合专家模型(Mixture of Implicit Networks,MINet)的大气降尺度新方法。相关研究成果以“Arbitrary-scale atmospheric downscaling with mixture of implicit neural networks trained on fixed-scale data”为题,发表于人工智能领域顶级期刊Pattern Recognition。该研究突破了传统深度学习模型仅能在固定分辨率下运行的局限,为精细化区域气候分析与天气预报提供了高精度、高灵活性的技术手段。南海海洋所仪器中心高级工程师周巍与中山大学副教授胡建芳为论文通讯作者,中山大学硕士研究生陈腾跃与汕头大学讲师谢洁岚为论文共同第一作者。在全球气候变化研究中,将低分辨率的大尺度气候模式数据(如CMIP6)转化为高分辨率区域数据,是准确评估极端天气与区域微气候的关键。然而,现有主流国际工具普遍受限于“固定尺度”约束。研究团队提出全新范式MINet,通过多尺度隐式特征构建与基于坐标的混合专家解码器,实现了仅需一次固定尺度训练,即可完成任意尺度气象数据的超分辨率重建。MINet在技术上展现出显著优势,在与微软研究院开发的地球科学基础大模型ClimaX的对比测试中,MINet不仅性能更优,更具备ClimaX所缺乏的任意尺度推断能力。在MPI-ESM到ERA5的标准降尺度任务(4倍放大)中,MINet在Z500(500hPa位势高度)、T850(850hPa温度)等五个关键气象变量上的加权均方根误差(LRMSE)均显著低于ClimaX,且皮尔逊相关系数更高。此外,MINet在陆地与海洋区域的误差分布较ResNet、U-Net等经典架构更为平稳,能灵活适应不同科研任务对分辨率的特定需求。图1 MINet实现大气变量任意尺度降尺度的示意图(以青藏高原Z500和斯里兰卡周边海域T850为例)研究团队下一步将依托南海海洋所超算平台,拓展MINet在实时天气预报及多源卫星数据融合中的应用,构建面向南海及周边区域的精细化气象要素重构系统,为海洋灾害预警和区域气候评估提供核心算法支撑。论文信息:Chen, T.-Y., Xie, J.-L., Zhou, W.*, Hu, J.-F.*, Yao, P.-Q., Liang, T.-M., Zheng, W.-S., & Chan, P.-W. (2026). Arbitrary-scale atmospheric downscaling with mixture of implicit neural networks trained on fixed-scale data. Pattern Recognition, 173, 112802.论文链接:https://doi.org/10.1016/j.patcog.2025.112802

2025-12-18

-

酸性土壤的破局者:桃金娘如何“化害为利”?

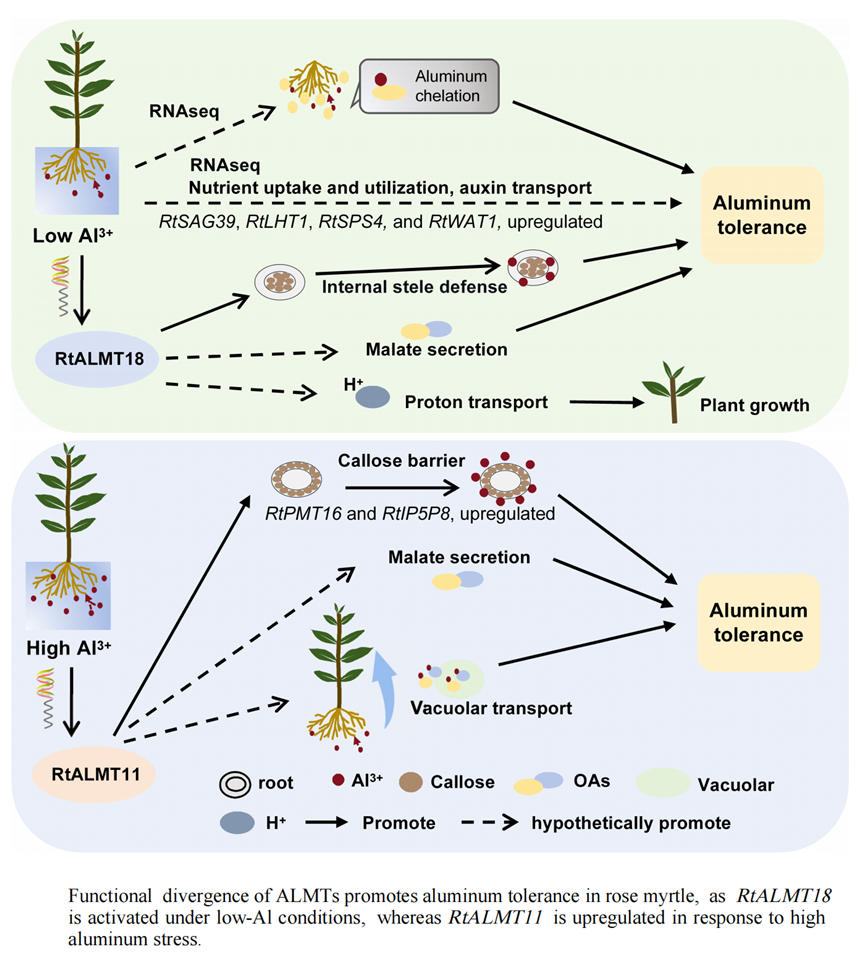

——揭示ALMT家族功能分化促进植物对酸铝环境的适应机制酸性土壤是全球分布最广泛的耕地土壤类型之一,其面积占全球潜在耕地总量的50%以上,在我国南方更是农业生产的核心土壤基质。然而,酸性土壤中释放的可溶性铝离子(Al³⁺)极易对植物根系造成损伤,是限制作物生长发育的关键非生物胁迫因子。自然界中部分植物演化出了独特的铝适应策略,泛热带亚热带分布的桃金娘科植物普遍对酸铝环境具有良好的适应,包括该科代表物种桃金娘(Rhodomyrtus tomentosa)。作为酸性土壤的指示物种和我国南方退化生态系统的先锋树种,桃金娘不仅能在高铝胁迫环境中正常生长,还可利用低浓度铝离子促进自身发育。这一“化害为利”的特殊现象背后的分子机制,长期以来备受学界关注。近日,中国科学院华南植物园邓书林研究员团队在植物学经典期刊Plant Physiology上发表题为“Functional divergence of ALMTs mediates organic acid transport and callose synthesis for aluminum tolerance in rose myrtle”的研究论文,系统解析了桃金娘适应铝胁迫并实现铝促生长的双重分子调控机制。研究团队围绕桃金娘响应铝胁迫的核心通路展开深入探究,发现铝激活苹果酸转运蛋白(ALMT)家族中的两个关键基因RtALMT11与RtALMT18存在显著的功能分化特征,为解析植物铝适应的复杂调控网络提供了全新视角。该研究从系统生物学层面阐明,ALMT基因家族正是通过功能分化的方式,实现对植物铝响应过程的精细调控:RtALMT11介导经典的铝诱导型防御响应,通过分泌苹果酸螯合根际铝离子以降低其毒害作用,属于被动抵御铝胁迫的策略;而RtALMT18则演化出低铝诱导的类组成型表达特性,不仅参与调控细胞壁胼胝质合成,还能协同调控植物生长信号通路,实现“耐铝胁迫”与“促进生长”的双重功能,代表了一种主动适应铝环境的进化方向。这种功能分化模式,使桃金娘能够精准应对不同浓度的铝离子环境——在低铝条件下促生增效,在高铝胁迫下防御自保,最终实现对酸性土壤生境的完美适应。该研究拓展了植物铝毒耐受与铝促生长的分子理论体系,为植物逆境适应的进化生物学研究提供了新的框架,揭示了ALMT基因家族功能分化的具体机制,为该基因家族的功能演化研究开辟了全新方向。桃金娘中兼具耐铝与促生功能的关键基因RtALMT18为作物分子育种提供了优质的基因资源。该研究成果为桃金娘应用于酸性土壤的生态修复提供了重要的理论依据与技术支撑。华南植物园已出站博士后杨玲为该论文第一作者,邓书林研究员为通讯作者。研究工作得到国家自然科学基金和广东省科技计划项目资助。论文链接:https://doi.org/10.1093/plphys/kiaf655

2025-12-31

-

深圳先进院丨发现高脂饮食导致外侧隔核功能失调进而加剧肥胖的新机制(Nature Communications)

近年来,全球超重和肥胖人数持续增长,一个重要原因是高热量美味食品变得更容易获得。即使在不饿的时候,人们也常常因为食物的美味而额外进食。这种由愉悦感驱动的进食,被称为“享乐性进食”。它容易引发过度进食,是导致肥胖的关键原因之一。此前中国科学院深圳先进技术研究院朱英杰团队发现外侧隔核的激活能够抑制享乐性进食,是大脑进食行为调控网络中的“刹车系统”,也是防治肥胖的潜在靶点。近年来,全球超重和肥胖人数持续增长,一个重要原因是高热量美味食品变得更容易获得。即使在不饿的时候,人们也常常因为食物的美味而额外进食。这种由愉悦感驱动的进食,被称为“享乐性进食”。它容易引发过度进食,是导致肥胖的关键原因之一。此前中国科学院深圳先进技术研究院朱英杰团队发现外侧隔核(Lateral septum,LS)的激活能够抑制享乐性进食,是大脑进食行为调控网络中的“刹车系统”,也是防治肥胖的潜在靶点。肥胖本身会不会影响这个“刹车系统”的功能?它又如何反过来影响肥胖的发展?12月27日,中国科学院深圳先进技术研究院脑认知与脑疾病研究所/深港脑科学创新研究院朱英杰团队于Nature Communications上发表最新研究,通过单细胞测序、电生理记录、钙成像等技术,揭示了高脂饮食通过削弱外侧隔核的“刹车”功能,导致进食失控,从而推动肥胖进程。研究团队发现,长期吃美味的高脂食物导致小鼠快速发生肥胖,同时其外侧隔核中的GABA能神经元的功能出现了明显减退。这些神经元中,两个关键基因的表达显著下降:一个是超极化激活环核苷酸门控阳离子通道1 (Hcn1),可以调节神经元兴奋性;另一个是谷氨酸脱羧酶2 (Gad2),负责合成抑制性神经递质GABA。随后,通过单细胞钙成像及膜片钳记录,团队证实肥胖小鼠外侧隔核神经元的兴奋性发生下调。进一步研究发现,Hcn1基因的下调是导致神经元“活性下降”的重要原因。而如果重新提高该基因的表达,就能有效抑制高脂饮食引发的小鼠暴食行为,从而消除肥胖的发生。有意思的是,这种干预并不影响小鼠对普通食物的正常进食。另一方面,Gad2基因的下降则导致LS合成的GABA减少,使得它对下游脑区(如外侧下丘脑,下丘脑结节核等)的“抑制指令”变弱。如果恢复Gad2的表达,就能重新增强其抑制性信号输出,有效阻止高脂饮食引起的过度进食与肥胖。同样的,这种干预也不影响小鼠对普通食物的正常进食。综上,这项研究不仅加深了我们对饮食如何影响大脑进食“刹车”系统的理解,还为未来精准干预享乐性进食诱发肥胖的治疗提供了新的靶点和思路。深圳先进院联合培养的博士姜少磊(上海理工大学,现为河南省医学科学院电生理研究所助理研究员)和博士生赖诗诗(云南大学)是本项工作的共同第一作者,通讯作者为陈高伟助理研究员与朱英杰研究员。该项目受到中国科学院先导专项、国家自然科学基金委、广东省科技厅、深圳市科创委等资助。感谢深港脑科学创新研究院以及深圳市脑解析与脑模拟重大科技基础研究设施对本研究的支持。<!--!doctype-->文章上线截图图1. 长期高脂饮食导致LSGABA神经元兴奋性下降图2. Hcn1通过调节LSGABA神经元兴奋性干预高脂饮食引发的肥胖进程图3. Gad2通过调节LSGABA神经元对下游的抑制能力干预高脂饮食引发的肥胖进程文章链接

2025-12-31

-

深圳先进院 | 主动导航微型可调刚度机器人赋能介入手术 实现小腔道精准取样与靶向转运(Nature Communications)

中国科学院深圳先进技术研究院生物医学与健康工程研究所徐海峰研究员团队在磁控微米机器人导管领域取得重要进展。研究团队研发出一种基于磁性螺旋形机器人的微机器人系统(Helixoft),该系统可无缝集成至商用微导管中,首次在微米尺度实现了远程且无损的磁控可编程刚度调节,并兼具主动转向能力。在支气管、脑血管、输卵管等狭窄而曲折的自然腔道中开展微创介入手术,始终是临床实践中的重大挑战。理想的介入器械需要在不同操作阶段实现可控的力学响应:一方面,具备足够的柔顺性,以安全穿行于分叉和弯曲的腔道结构;另一方面,在相对笔直的通道或抵达目标区域时保持必要的刚度,以避免导管打卷并确保稳定操作。然而,现有微导管的力学性能大多在制造阶段便已固化,缺乏一种微型化、非破坏性且易于系统集成的动态刚度调节手段,难以适应介入路径中不断变化的机械环境。这一局限不仅增加了手术操作难度,也在一定程度上制约了微创介入技术在复杂腔道中的进一步应用。近日,中国科学院深圳先进技术研究院生物医学与健康工程研究所徐海峰研究员团队在磁控微米机器人导管领域取得重要进展。研究团队研发出一种基于磁性螺旋形机器人的微机器人系统(Helixoft),该系统可无缝集成至商用微导管中,首次在微米尺度实现了远程且无损的磁控可编程刚度调节,并兼具主动转向能力。该研究成果在Nature Communications上发表,论文题目为"Magnetically controlled microrobotic system for programmable stiffness tuning and active steering of microcatheters"。为应对磁驱变刚导管在尺寸、安全性和远场操控方面的限制,Helixoft系统通过将刚性磁性螺旋结构与柔性微管相结合,实现了磁响应能力与机械顺应性的协同设计。基于“材料磁化—器件结构—磁场模式”三位一体的设计框架,研究团队构建了一种将磁驱螺旋运动与磁致弯曲相结合的解耦控制策略,在单一外部磁场作用下即可实现微导管刚度调节与主动转向的独立远程控制。该系统专为狭窄敏感的小腔道环境而设计,可集成至直径小至300微米的商用微导管中,实现跨越40倍范围的连续刚度调节。通过建立描述其力学行为的理论模型,实现对Helixoft微导管运动姿态的精确预测。此外,Helixoft微导管具备良好的功能扩展性,不仅支持多节段分布式、相互独立的刚度调节,还可集成微型摄像探头、电极或激光光纤等模块,为实时成像、组织消融和多模态微创介入操作提供支持。在多例活体动物支气管模型中,研究团队在Helixoft系统中集成了微型成像器件,并结合临床影像设备与自主搭建的导管推进机构,开展了基于双模态影像引导的磁控导航与靶向药物转运实验。通过血液炎症反应检测和组织学分析等系统性评估,验证了该系统在体内应用中的可行性与安全性。同时,还完成了输卵管离体器官模型中精准取样演示。 Helixoft微机器人系统为微创介入器械提供了一种全新的“机器人赋能”技术范式。通过在单一外部磁场作用下实现器械力学性能与运动形态的实时重构,该系统有望突破传统介入工具在复杂腔道环境中的操控瓶颈。其良好的可扩展性和系统兼容性,也为与成像、治疗及感知模块的深度融合奠定了基础。随着技术的进一步完善,Helixoft微机器人系统有望在精准取样、靶向递送及智能介入等应用场景中发挥重要作用,为下一代智能化、低损伤的微创介入手术提供新的技术支撑。课题组刘源副研究员、博士研究生黄静和研究助理赵旭辉为共同第一作者,徐海峰研究员为本文独立通讯作者。本研究工作得到了国家自然科学基金优秀青年科学基金等项目的支持。图1 具备磁驱远程变刚和主动导航能力的Helixoft介入机器人导管<!--!doctype-->

2025-12-30

-

广州健康院合作在呼吸道高致病性腺病毒疫苗研发方面取得新进展

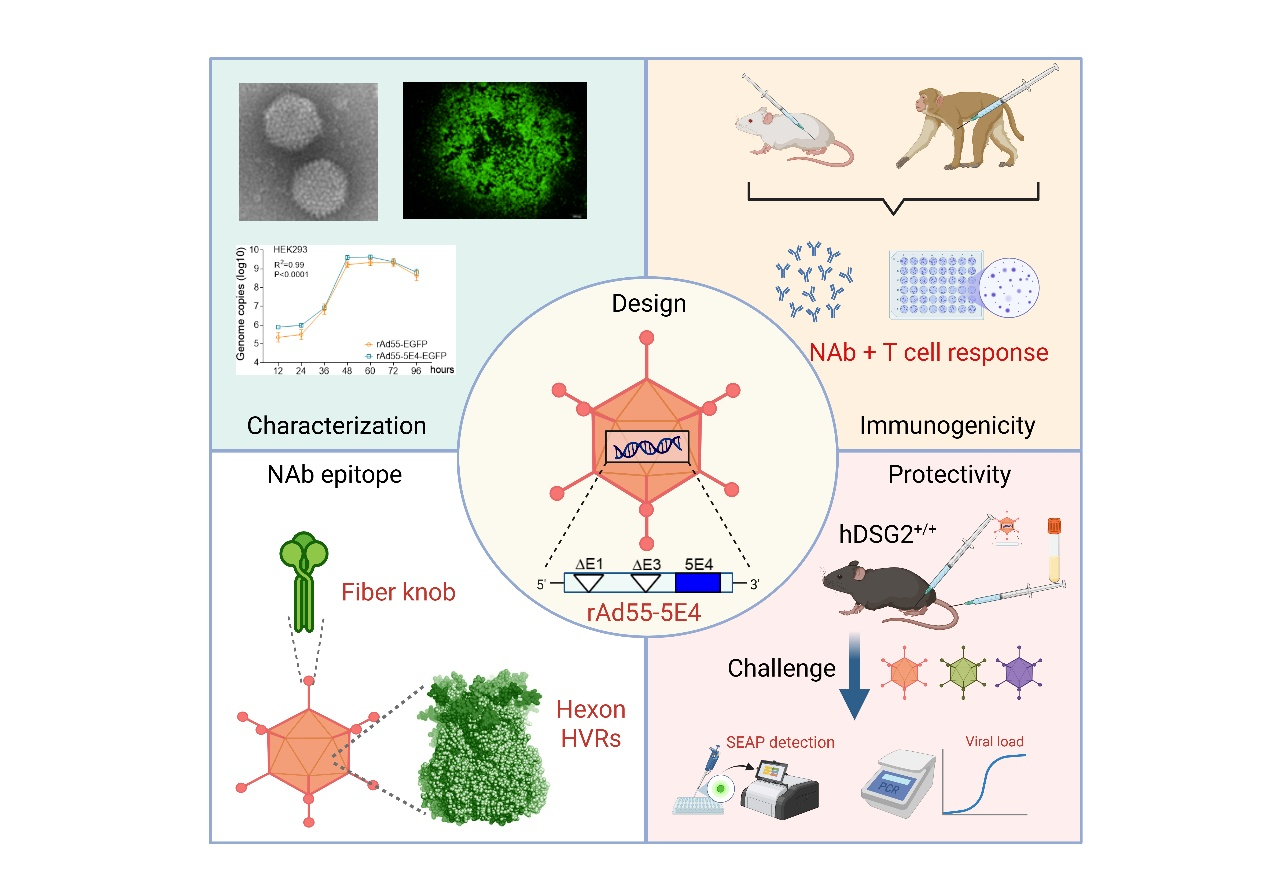

近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院联合广州医科大学/呼吸疾病全国重点实验室、广州国家实验室等在国际知名期刊《Molecular Therapy》上发表题为“A replication-incompetent adenovirus type 55 vaccine induces broad and durable protective immunity against pathogenic adenoviruses” 的研究论文(https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2025.12.027),报道了研发的一款复制缺陷型HAdV-55候选疫苗,可诱导针对呼吸道高致病性HAdV-55,HAdV-11和HAdV-14的长效保护性免疫应答。近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院联合广州医科大学/呼吸疾病全国重点实验室、广州国家实验室等在国际知名期刊《Molecular Therapy》上发表题为“A replication-incompetent adenovirus type 55 vaccine induces broad and durable protective immunity against pathogenic adenoviruses” 的研究论文(https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2025.12.027),报道了研发的一款复制缺陷型HAdV-55候选疫苗,可诱导针对呼吸道高致病性HAdV-55,HAdV-11和HAdV-14的长效保护性免疫应答。人腺病毒(Human adenovirus,HAdV)是一种无包膜的双链DNA病毒,至今已发现超过100多个型别,其中HAdV-3、4、7、11、14、55等型别为呼吸道高致病性病原体,在儿童、青少年及免疫力低下人群容易爆发流行,可导致重症肺炎甚至死亡病例发生,当前尚无特效药物及预防疫苗,因此,亟需研发针对高致病性腺病毒的疫苗。疫苗是预防呼吸道病原体感染的有效手段,新冠、流感、RSV等已有上市疫苗,但对于高致病性腺病毒却一直缺乏安全有效的疫苗。研究团队利用基因工程技术,删除了病毒复制所需的E1基因以及E3基因并改造了E4基因,获得复制缺陷型HAdV-55候选疫苗,该疫苗株不能在人及动物细胞中复制,仅可在HEK393细胞中复制及生产,产量高且保证了疫苗的安全性。在小鼠及猕猴,接种该疫苗可诱导抗HAdV-55、11和14的长效且高水平的中和抗体和细胞免疫应答。利用团队此前建立的hDSG2受体人源化小鼠感染模型(Y Feng,et al. Journal of Virology,2020),证实该疫苗可有效保护小鼠免受HAdV-55、11和14的攻毒感染。重要的是,将猕猴接种疫苗16个月后采集的血清过继转移给小鼠,仍能提供高效保护,显示该候选疫苗可诱导较持久的体液免疫。同时,团队利用早期建立的HAdV-55中和抗体表位鉴定系统(Y Feng,et al. Virology,2018),阐释了该候选疫苗诱导产生的中和抗体识别抗原靶标的特点,为研发疫苗及中和抗体药物提供依据。广州医科大学/呼吸疾病全国重点实验室陈凌教授,中国科学院广州生物医药与健康研究院冯立强研究员、李平超博士为本论文的共同通讯作者,广州实验室冯颖博士为本论文第一作者。该研究工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、呼吸疾病全国重点实验室等的资助。论文链接复制缺陷型HAdV-55疫苗研究概要

2025-12-29

-

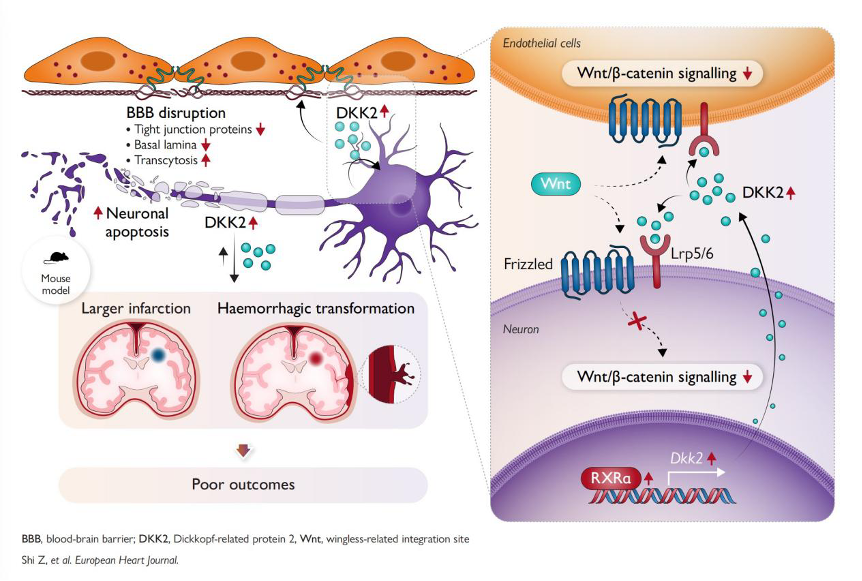

深圳先进院 | 科研团队找到神经血管损伤“幕后推手”(European Heart Journal)

缺血性脑卒中(俗称“脑梗”)是全球导致死亡和致残的主要疾病之一。尽管近年来血管内取栓、静脉溶栓等再灌注治疗手段显著改善了患者神经功能和临床预后,但由于血脑屏障渗漏及神经血管损伤等并发症的限制,仍有近半数患者接受再灌注治疗后面临神经功能障碍甚至继发出血等风险,成为缺血性脑卒中治疗中最棘手的临床难题之一。缺血性脑卒中(俗称“脑梗”)是全球导致死亡和致残的主要疾病之一。尽管近年来血管内取栓、静脉溶栓等再灌注治疗手段显著改善了患者神经功能和临床预后,但由于血脑屏障渗漏及神经血管损伤等并发症的限制,仍有近半数患者接受再灌注治疗后面临神经功能障碍甚至继发出血等风险,成为缺血性脑卒中治疗中最棘手的临床难题之一。12月26日,中国科学院深圳先进技术研究院(简称“深圳先进院”)医药所马寅仲副研究员,联合吉林大学第一医院畅君雷教授、南方医科大学附属东莞医院(东莞市人民医院)石铸主任医师及南方医科大学南方医院黄凯滨副主任医师等团队,在心脑血管领域国际权威期刊《欧洲心脏杂志》(European Heart Journal,IF = 35.6,心脑血管系统领域排名3/230)发表最新研究成果。合作团队历时五年,从基础研究到临床样本验证,揭示了一种在缺血状态下由神经元大量分泌的蛋白质——Dickkopf-related protein 2(DKK2)在缺血性脑卒中发生后,加剧神经血管损伤的关键作用,该研究为脑卒中治疗提供了新的药物治疗靶点。审稿人对该研究成果评价道:“该研究为脑卒中领域提供了神经与血管互作的新机制证据,并展示出清晰的临床转化潜力。”在缺血性脑卒中的研究中,神经元死亡与保护大脑的“城墙”——血脑屏障破坏,一直被认为是导致脑组织损伤的关键环节。虽然临床已可通过取栓、溶栓等方式实现血管再通,但许多患者在治疗后仍出现神经功能恢复不良。研究发现,部分神经元在大脑缺血的环境中并未立刻死亡,反而释放多种信号分子。这些信号如何作用于神经血管单元,是否反过来加剧了“城墙”的崩塌与神经元自身的损伤以至死亡,成为缺血性脑卒中机制研究的重要未解之谜。在该研究中,科研团队经过长期大量的探索,找到了缺血性脑卒中后推动大脑神经血管损伤扩大的“幕后推手”。他们发现,脑缺血后,部分受损区域的神经元会大量分泌一种名为DKK2的蛋白质,DKK2会抑制一条对神经细胞存活和血管稳定至关重要的信号通路—— Wnt/β-catenin 信号通路,最终导致神经元损伤加剧,并破坏大脑的血脑屏障,后者损坏后诱发神经炎症,进一步促进神经细胞死亡。研究团队证实了调控DKK2水平对脑损伤具有决定性影响,即上调 DKK2会显著扩大脑梗死体积;相反,通过基因敲除或中和抗体抑制DKK2,可明显减轻脑损伤并恢复血脑屏障完整性。此外,他们还发现DKK2的基因的转录受核受体RXRα调控。为了进一步鉴定DKK2的临床意义,研究团队分析了接受机械取栓治疗的缺血性脑卒中患者的血样后发现,患者血清中DKK2水平越高,其脑梗死体积越大,取栓90天后的神经功能恢复也越差。这一发现提示,DKK2很可能是推动缺血性脑卒中后脑损伤扩大的“幕后推手”,因而有望成为未来缺血性脑卒中药物治疗的新靶点。研究过程中最大挑战便是确定DKK2的来源。由于它既可能来自外周组织,也可能由神经组织细胞分泌。为此团队综合运用病毒示踪、免疫共定位、多色荧光原位杂交、外周组织样本对照等多种技术手段,最终确认在部分缺血脑区,DKK2主要由神经元特异性表达并释放。此外,如何在不同实验系统中保持可重复性及与临床样本的相关性,也是该研究的重要难点。研究人员通过建立多批次动物模型,并与配对血清样本进行验证,确保了实验结果在生物学意义与统计学层面的一致性。“该研究历时五年,是基础研究与临床研究协同攻关的重要实践。合作团队不仅发现了DKK2 在脑卒中后神经血管损伤放大的核心作用,更在机制层面阐述了‘脑卒中后部分被激活的神经元释放DKK2蛋白,抑制了神经元和血管存活的相关通路,最终导致血脑屏障和神经元受损加剧’的完整闭环机制。深圳先进院医药所副研究员、论文通讯作者马寅仲表示,该研究不仅深化了我们对脑卒中后神经血管单元损伤的理解,也为开发DKK2中和抗体等新型干预策略提供了理论依据。未来,研究团队将围绕DKK2的神经调控机制,探索如何在大脑内精准中和其活性的策略,寻找最佳干预时机,以期最大程度促进患者的神经与运动功能恢复。南方医科大学附属东莞医院石铸、李金蕊、深圳先进院医药所冯梓莹、方程为论文共同第一作者;马寅仲、畅君雷、石铸、黄凯滨为论文共同通讯作者。该研究由深圳先进院牵头完成,承担研究的总体设计与主要的基础实验工作;南方医科大学附属东莞医院和南方医科大学南方医院则负责临床样本的收集与分析,为研究提供了关键的人体数据支持。此外,吉林大学第一医院的杨弋教授和郭珍妮教授、深圳先进院脑认知与脑疾病研究所的王枫研究员和刘晶晶博士为本研究做出了重要贡献。研究得到国家自然科学基金、国家重点研发计划及广东省、深圳市科技项目的支持。缺血性脑卒中后,神经元分泌的 DKK2 加剧神经血管损伤的机制示意图。研究团队供图原文链接: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaf959

2025-12-29

-

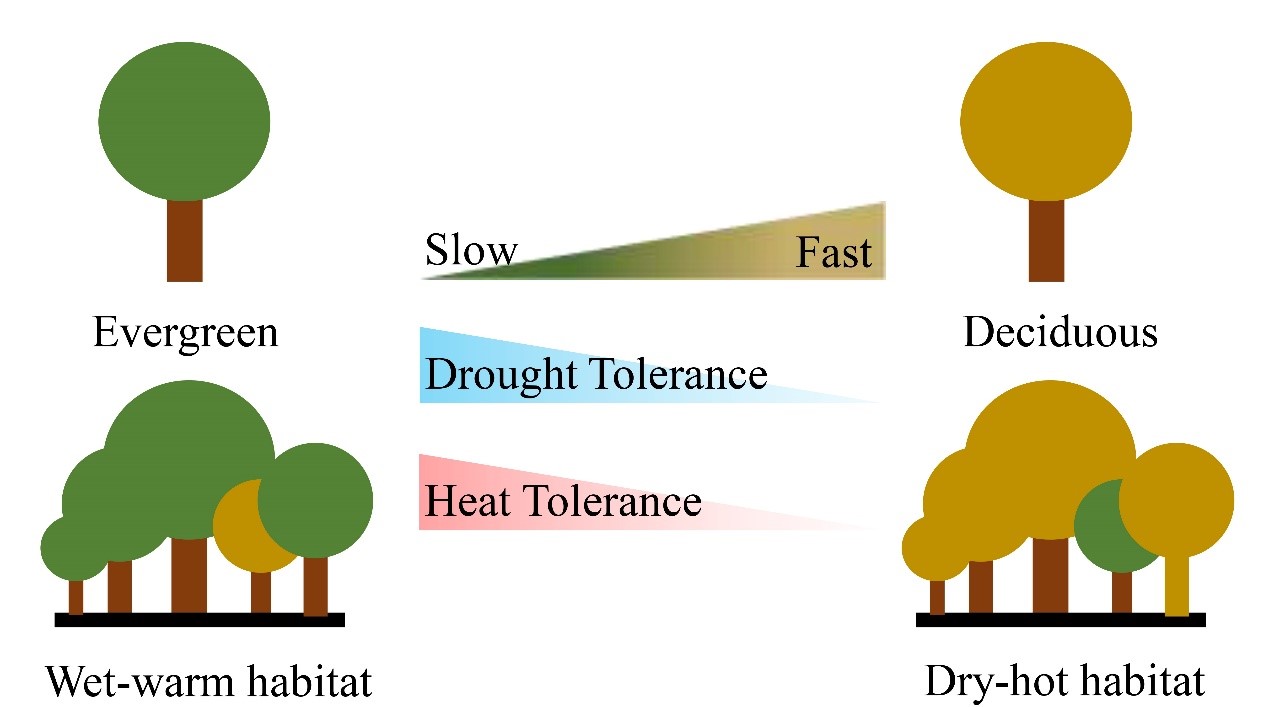

华南植物园发现叶片碳经济性状是连接植物耐旱和耐热性的关键

近年来,全球干旱与高温的复合胁迫正对植物构成日益严重的威胁。其中,干旱会直接破坏植物的水分运输系统,进而间接抑制碳同化过程;而高温会损害光合作用机构并直接灼叶片。这些生理损伤最终会导致植物生长停滞、生产力下降、甚至死亡。然而,目前仍缺乏对自然生境下植物如何协调其碳经济策略和旱热耐受性以应对多重胁迫的深入了解。中国科学院华南植物园恢复生态学研究团队测量了来自两个水热条件截然不同的生境(落叶种占优势的干热生境和常绿种占优势的湿暖生境)的58种优势木本植物9个叶片耐旱、耐热和经济性状(图1)。研究发现,耐热性与耐旱性之间直接的相关性较弱,而叶片经济性状则主要分别通过单位质量最大光合速率和比叶重与耐热性和耐旱性密切连接,其中在常绿种内,经济性状与耐旱性的连接路径更多而紧密;而在落叶种内,经济性状与耐热性的连接路径更多(图2)。进一步对系统发育线性回归模型进行层次分析发现,耐热性主要受叶习性的影响,而耐旱性和经济性状同时受到叶习性和生境气候的影响(图3)。因此,叶片经济学是连接耐旱性与耐热性的核心,而叶习性则是其中重要的影响因子。该研究强调了叶片碳经济性状是连接植物耐旱性和耐热性的中央枢纽,植物可以选择“快速周转、灵活避险”(落叶)或“长期持有、加固防御”(常绿)的策略在高温和干旱中存活。这加深了我们对植物生长-抗逆权衡的理解,并为叶片经济性状预测植物耐旱性和耐热性提供了关键证据,对评价和筛选物种耐旱耐热性以应对未来气候变化具有重要意义。相关研究成果以“Leaf economic traits link drought and heat tolerance of woody species in two contrasting hydrothermal habitats” 为题,发表在植物学经典期刊New Phytologist上。中国科学院华南植物园博士生王杨思鼎为第一作者,刘慧研究员为通讯作者。本研究获国家自然科学基金、广东省自然科学基金、广州市科技局和中国科学院青年创新促进会优秀会员等项目资助。论文链接:https://doi.org/10.1111/nph.70841图1. 不同叶习性和水热生境中叶片经济、耐旱和耐热性状的趋势图假设:采用“慢速”策略的常绿物种具有更高水平的耐旱性和耐热性,而采用“快速”策略的落叶物种由于其更强的避旱避热能力,则不需要较高的旱热耐受性。因此,随着干热生境中落叶物种比例的提高,其平均旱热耐受性反而可能比湿暖生境中的植物更小。图2.叶片耐旱、耐热和经济性状的相关图(a)所有物种、(b)湿暖生境物种、(c)干热生境物种、(d)常绿物种和(e)落叶物种。叶片耐旱(蓝色)、耐热(红色)和经济性状(灰色)之间的正相关(红色线)和负相关(黑色线)由线条表示,线条宽度代表相关性强度。缩写:膨压丧失点时的叶片水势(πtlp)、叶片长期水分利用效率(δ13C)、光系统II量子传递效率开始下降的温度(Tcrit)、光系统II量子传递效率下降50% 时的温度(T50)、Tcrit和T50之间的温度范围(ΔT)、比叶重(LMA)、单位质量叶片氮含量(Nmass)、单位质量叶片磷含量(Pmass)、单位叶片质量的最大光合速率(Amass)。图3. 气候、叶习性和系统发育对叶片耐旱、耐旱和经济性状的影响(a)叶片膨压丧失点(πtlp)、(b)叶片长期水分利用效率(δ13C)、(c)光系统II量子传递效率开始下降的温度(Tcrit)、(d)光系统II量子传递效率下降50%时的温度(T50)、(e)Tcrit和T50之间的温度范围(ΔT)、(f)比叶重(LMA)、(g) 单位质量叶片氮含量(Nmass)、(h)单位质量叶片磷含量(Pmass)、(i)单位质量叶片最大光合速率(Amass)。

2025-12-24

-

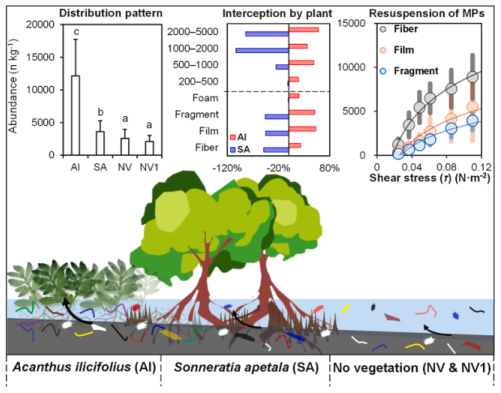

华南植物园揭示红树林微塑料的源-汇动态及其驱动机制

中国科学院华南植物园全球变化生态学研究团队近期在Journal of Hazardous Materials上发表最新研究成果,提供了红树林生态系统微塑料(Microplastics,MPs)源-汇动态的新视角。结合野外样地观测和室内再悬浮模拟试验,研究发现红树植物组织可通过物理拦截作用促进MPs沉积,但是极端天气(台风)引发的剧烈水力扰动会导致沉积物MPs再悬浮(临界切应力约为0.024 N/m2),致使红树林转变为“二次”污染源。本研究为红树林中微塑料的“源-汇”动态提供了量化证据,有望加深对潮间带生态系统中微塑料环境行为的全面理解。1. 研究背景引出的科学问题环境中的MPs(直径小于5 mm)主要来源于高分子聚合物塑料产品的破碎和分解,因威胁人体健康和生态系统安全而成为全球共同关注的一种新污染物。由于工农业和生活所需,塑料产品的产量从1950年的200万吨激增至2019年的4.6亿吨。然而,对于废弃塑料产品回收处置的不足,使得大量塑料(包括MPs)进入河流并最终汇入海洋。由于河口海岸带有效阻滞了微塑料的迁移过程,导致输入河流和从河流入海之间的微塑料通量并不守恒。在潮间带,红树林生态系统因其高生物量的特点,能有效降低潮流流速,利于MPs沉降,是微塑料重要的“汇”;但极端气象事件(如台风和风暴潮等)引发的强烈水力扰动,可能导致沉积物MPs再悬浮进入水体,使红树林转变为“源”。现有研究多关注红树林沉积物MPs的水平分布特征,对垂向分布特征、红树植物截留效率、MPs再悬浮的水动力临界条件及选择性特征等关键信息仍缺乏充分理解,MPs“源-汇”转换机制尚不明确。在此背景下,本研究旨在探究以下科学问题:(1)红树植物对漂浮MPs起到何种截留作用?不同植物类型是否有差异?(2)红树林沉积物MPs发生再悬浮需要何种临界条件?不同特征(形状、尺寸和密度)的MPs是否有选择性?2. 再悬浮试验装置本研究的再悬浮模拟试验依托于改进的EROMES侵蚀系统:由内径15 cm的侵蚀管、扰流板和搅拌器组成。在距沉积物-水界面上7.5 cm处设旋转螺旋桨,利用内设扰流板减小旋流,使沉积物受到均匀的切应力而再悬浮。根据浊度突变点得到石英砂再悬浮的阈值转速,结合经验公式计算其临界切应力,校正水底切应力对转速的响应关系。本研究使用EROMES系统,定量解析了沉积物微塑料再悬浮的临界切应力,是该装置在微塑料动力学研究的首次尝试。3. 主要研究成果(1)MPs分布特征:沉积物MPs丰度从光滩(No vegetation,NV)至红树林显著递增,其中老鼠簕(Acanthus ilicifolius,AI)样带富集指数(5.24 ± 2.55)最高;地表水中MPs丰度同样呈现陆向递增趋势,并且在台风“摩羯”影响的极端水动力条件下观测到更高的MPs丰度(升高1.84~2.82倍)。(2)MPs组成特征:沉积物和地表水中的MPs形状均以纤维为主,其次是薄膜和碎片,泡沫最少;透明MPs出现的频率高于其他颜色;500~1000 μm尺寸的MPs占比最高;聚合物类型主要以低密度的PE、PP和PE-PP成分为主,而在极端水动力条件下观测到更高的PMMA材质MPs(占比升高5倍);此外,红树林样带MPs多样性指数高于无植被光滩。(3)红树植物对MPs的截留作用:在一般水动力条件下,老鼠簕对漂浮MPs的截留率达到40 ± 8%,而无瓣海桑(Sonneratia apetala,SA)未能有效截留MPs(−56 ± 44%);在极端水动力条件下,老鼠簕和无瓣海桑对MPs均无截留作用(SA:−179 ± 147%;AI:−44 ± 14%),证明红树林沉积物成为水体漂浮MPs的重要来源。(4)MPs的再悬浮动态:相较于光滩(水底临界切应力:0.021 N/m2),红树林沉积物抵抗MPs再悬浮的能力更强(AI:0.024 N/m²;SA:0.023 N/m²);此外,MPs再悬浮亦受其理化性质的影响,中尺寸、纤维状和低密度是MPs再悬浮高度敏感的性状。4. 研究结论根据野外观测和室内试验收集的证据链,本研究得到以下核心结论:红树林通过植物拦截和辐射屏蔽效应,成为MPs的长期“汇”,显著富集MPs并改变其组成特征(颜色);但台风引发的极端水力条件会驱动沉积物MPs再悬浮,使红树林转变为不可忽视的“二次”污染源。研究结果为潮间带生态系统中MPs的环境行为提供了量化证据,明确了纤维状MPs作为再悬浮响应指标的潜力,为极端水文条件下MPs污染风险评估提供了科学依据。相关成果以“New insights into sink-source dynamics of mangrove for microplastics: Quantitative evidences from field observation and resuspension simulation”为题发表在中科院一区TOP期刊Journal of Hazardous Materials(《危险材料杂志》)(IF = 12.4)。中国科学院华南植物园博士后李睿为论文第一作者,高磊副研究员为通讯作者。研究得到国家自然科学基金和广东省自然科学基金资助。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.140590

2025-12-24

-

华南植物园发现桃金娘果实糖分积累与成熟的关键调控机制

桃金娘(Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hask)是桃金娘科(Myrtaceae)桃金娘属的常绿灌木,也是我国华南地区的特色经济作物。桃金娘浑身是宝,果实、枝叶、根茎都具有很高的药用价值。其成熟浆果富含花青素,呈紫红或酱红色,酸甜适口。既可用于鲜食和泡酒,也适合开发成果汁、果脯、果酱等等功能性食品或添加剂。桃金娘果实皮薄肉软,在成熟后极易腐烂,常温下不耐储存。虽然冷冻处理可以增加其储藏期,但会进一步提高产品成本从而减少经济价值。因此,改善果实品质和延长成熟果实的储藏时间对桃金娘品质改良方面具有极大的应用价值。SWEET是一类糖转运蛋白,调控植物体内糖分的韧皮部装载、长距离运输、源-库分配等过程。基于基因组和转录组数据,研究人员鉴定了桃金娘SWEET基因(RtSWEET)家族,并从中发现了RtSWEET6是一个在桃金娘青果期高表达的己糖转运蛋白。异源表达RtSWEET6后,番茄的开花时间提前、成熟过程放缓、葡萄糖和蔗糖的积累增强。在桃金娘浆果中,RtSWEET6也会促进果实糖分积累并通过改变成熟相关基因的表达以抑制果实成熟。本研究证明RtSWEET6调控碳水化合物的源-库分配和果实成熟,揭示了碳水化合物代谢与果实发育之间的新联系。RtSWEET6的双重功能也有助于桃金娘品质改良中的“高糖”和“耐储”两个目标实现精准突破。相关研究成果以“RtSWEET6 drives the carbohydrate source-sink allocation and prevents berry ripening in Rhodomyrtus tomentosa”为题于近日发表在国际学术期刊Industrial Crops and Products(《经济作物与产品》)(IF5年=6.2)。我园博士后杨恒为该论文的第一作者,邓书林研究员为通讯作者。该团队长期致力于资源经济植物(甘薯、桃金娘、万寿菊等)的优良性状关键基因的挖掘和品质改良等方面的研究。该研究得到国家自然科学基金和广东省科技计划项目的资助。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2025.122506图. 桃金娘RtSWEET6调控糖分积累与果实成熟

2025-12-24

-

华南植物园发现森林演替过程中土壤微生物固碳能力降低

森林生态系统是陆地碳汇的重要组成部分,其土壤碳积累过程在缓解气候变化中具有关键作用。除了分解有机质分解外,土壤微生物还能通过固定大气二氧化碳直接参与土壤碳输入,但对森林演替中该过程的演变规律仍缺乏系统性认识。探究微生物固碳功能如何随森林演替变化,对准确评估森林碳汇潜力具有重要意义。中国科学院华南植物园鼎湖山站科研人员在广东鼎湖山选取处于不同演替阶段的森林类型,系统分析了土壤微生物群落结构、碳固定功能基因及其实际固碳速率。研究结合宏基因组学和13CO2稳定同位素标记技术,并利用全球755个森林土壤宏基因组数据对结果进行了验证。研究发现,随着森林演替推进,土壤微生物群落结构与植被类型协同演替,其互作网络趋于复杂和稳定。然而,与群落结构变化不同,微生物固碳功能在演替后期显著下降,参与关键碳固定途径的功能基因丰度降低,13CO2标记实验证实土壤微生物的实际碳固定速率在成熟森林中显著降低。这表明,在土壤有机碳较为丰富的晚期演替森林中,微生物的碳获取策略可能由主动固定大气 CO2转向分解利用现有土壤有机质,揭示了森林土壤碳积累过程中微生物功能的动态转变。该研究为完善全球碳循环模型和评估森林碳汇功能提供了重要的微生物学依据。相关研究成果以Multi-scale evidence for declining microbial carbon fixation along forest succession gradients为题发表于The ISME Journal(IF5-year :12.5)。中国科学院华南植物园周曙仡聃副研究员为论文第一作者,刘菊秀研究员、中国科学院城市环境研究所朱冬研究员为论文通讯作者。该研究得到国家自然科学基金、广东省重点领域研发计划、广东省科技计划项目及西班牙政府等项目的联合资助。论文链接:https://doi.org/10.1093/ismejo/wraf191图1. 全球森林土壤微生物固碳地理格局与宏基因组学解析图2. 13CO2标记培养解析森林演替中土壤微生物固碳机制

2025-12-24