-

从野外观测到室内模拟的证据:升温促进河口沉积物锰-磷再迁移

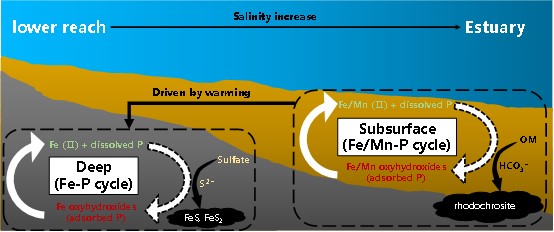

中国科学院华南植物园全球变化生态学团队近日在Journal of Hydrology期刊上发表最新研究成果,探究了河口沉积物磷(P)释放对升温的动态响应机制。研究结合野外调查和室内控制实验,捕捉到了温度变化驱动下河口沉积物中锰-磷(Mn-P)耦合循环向铁-磷(Fe-P)耦合循环转变的关键证据。研究结果强调了Mn循环在河口高沉积速率区域P释放过程中所起到的关键作用。1. 提出科学问题河口区域沉积物P释放(内源P负荷)是调控水体营养状况的重要过程。P的内源性释放主要由Fe和Mn的氧化还原行为驱动:缺氧条件下微生物利用有机质作为电子供体,还原Fe/Mn氧化物,并释放其吸附的P。温度是该过程的关键影响因素,因为其直接控制微生物矿化有机质的速率。然而,在水动力和沉积环境复杂的河口区域,季节性温度如何调控Fe/Mn与P的耦合循环,尤其是在新沉积的、氧化还原界面不稳定的表层沉积物中,其作用机制尚不明确。在此背景下,本研究旨在探讨以下两个科学问题:(1)在升温驱动的P释放过程中,Fe和Mn分别起到何种作用?(2)冬季温度下降是否降低P的迁移性?2. 主要研究结果研究的整体遵循“野外现象发现→室内实验验证→数值模型量化”的思路链条,通过环环相扣的证据链,清晰地阐明P释放对温度的动态响应机制。(1)野外调查发现关键现象:蕉门水道的原位观测发现了夏季升温导致沉积物活性P浓度升高的现象,而且P与Mn元素间的耦合关系增强。这与传统认知中Fe主导P循环的模式不同,暗示在高温和高沉积速率的条件下,Mn循环可能对P的活化起到了更重要的作用。(2)微宇宙实验验证机制与可逆性:设计温控试验模拟季节更替,分为初始(17℃)、升温(32℃)和降温(17℃)阶段。实验结果证实了升温首先触发Mn氧化物还原溶解及其释P现象,然后通过碳酸锰矿物形成而在短期内不可逆地解耦Mn-P关系,最终建立Fe-P耦合模式。(3)数值模型量化贡献并模拟动力学过程:构建的活性P对活性Fe和活性Mn的二元线性回归模型显示,Mn氧化物释放的P在升温初期起到主要贡献,而后期则转为Fe氧化物释放主导。3. 研究结论与展望该研究验证了以下假说:升温促进了河口区域沉积物中P的迁移性。这种促进作用有不可逆性,主要是因为Fe/Mn氧化物转化为硫化物或碳酸盐过程导致的磷吸附剂损失。尽管Mn在新沉积物中对P循环至关重要,其敏感的氧化还原特性促成了Mn-P循环的快速解耦和Fe-P耦合模式的建立。然而,这种转变是受氧化还原条件影响的过渡状态,使得固相表征极具挑战性。因此本研究主要采用被动采样技术(HR-Peeper、DGT和Rhizon)获取液相数据。未来应尝试应用X射线近边吸收光谱和冷冻电子显微镜等先进技术,在不破坏样品原始结构的前提下深入探索该过程。相关研究成果以“Phosphorus remobilization triggered by reduction of manganese oxyhydroxides in newly-deposited estuarine sediments under warming conditions: Robust evidence from field investigations and a microcosm experiment”为题近日发表在国际学术期刊Journal of Hydrology(《水文学杂志》)(IF=6.9)。中国科学院华南植物园博士后李睿为论文第一作者,高磊副研究员为通讯作者。该研究得到国家自然科学基金和广东省自然科学基金资助。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2025.134635

2025-12-15

-

华南植物园对异型花柱分子调控机制研究取得新进展

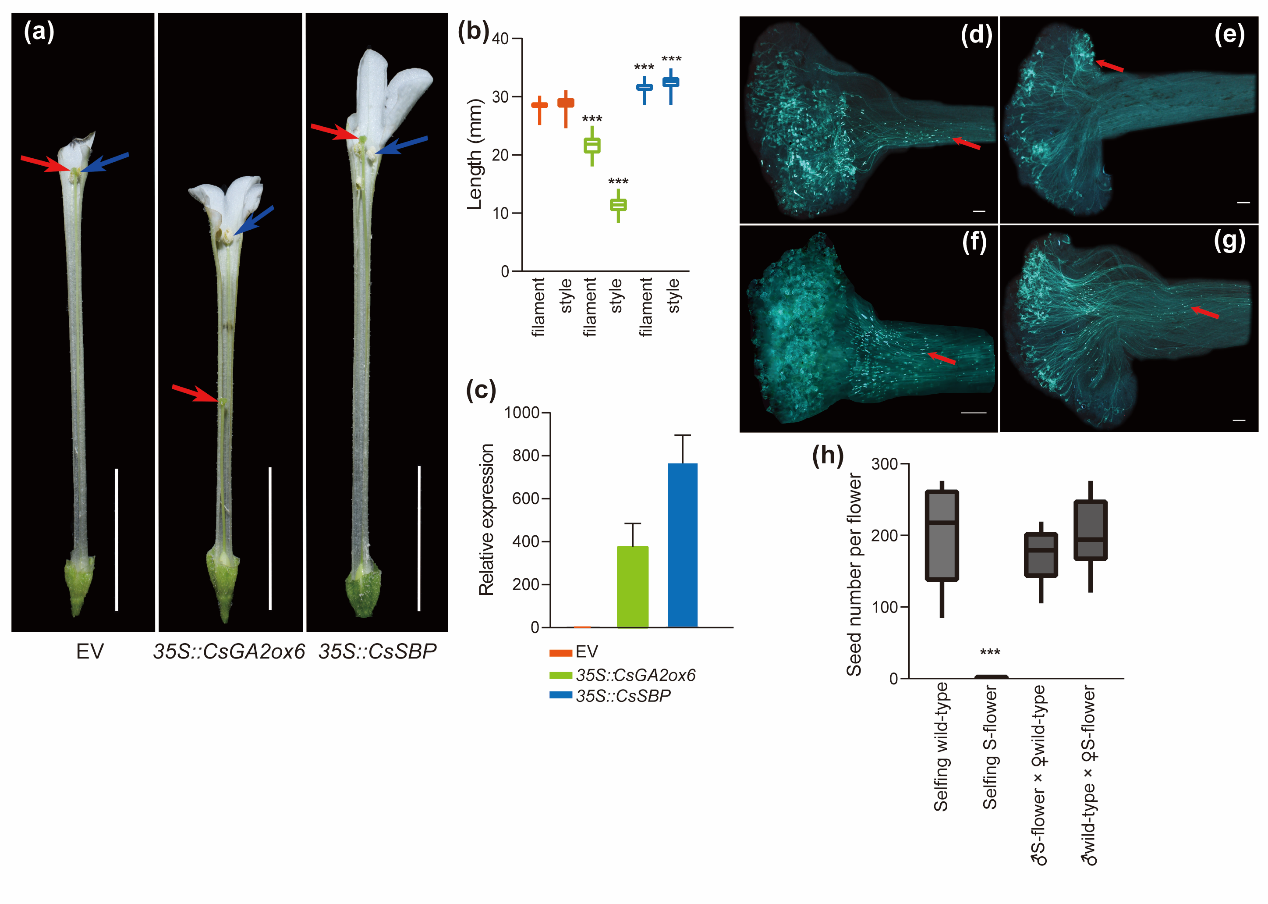

异型花柱是一类由S-locus超基因(S-locus supergene)调控的植物花部形态多样性,其主要特征是在同一物种中具有两种(二型花柱)或三种(三型花柱)雌蕊和雄蕊形态的植株个体,不同花型间最显而易见的差异主要表现为雌蕊和雄蕊在高度上呈互补式排列。雌雄蕊位置的精巧互补式排列不仅减少了花粉浪费,还有效促进了异花授粉,被认为是植物避免自交、维持异交的一种高效的繁殖策略。传统观点认为,异型花柱植物通常伴随着自交不亲和以及型内异交不亲和,即只有不同花型间的异交授粉才能成功结实,而自交或相同花型之间的异交授粉通常难以结实。华南植物园科研团队此前在我国西沙群岛优势树种——紫草科橙花破布木(Cordia subcordata)上开展形态解剖和传粉生物学研究表明,该物种具有典型的二型花柱特征。然而,和大多数二型花柱植物不同的是,该物种在自交和型内异交情况下均能正常结实(Wang et al., 2020)。这一异常现象暗示其花柱发育及亲和性调控可能存在不同于传统二型花柱植物的分子机制。研究人员构建了橙花破布木长柱型和短柱型的染色体级基因组,结合重测序、转录组以及转基因功能验证,系统解析了该物种控制二型花柱发育的超基因结构、功能及起源演化。研究发现:(1)控制不同花型的超基因包含约180kb的半合子区域(含8个候选基因),该区域仅存在于短柱花个体中,在长柱花个体中完全缺失;(2)系统发育分析表明该超基因在演化过程中通过“逐步复制与组装”的方式形成;(3)超基因中CsSBP (Squamosa promoter-binding protein)基因在短柱花花丝-花冠筒部位特异性表达,调控花丝伸长的关键基因;(4)CsGA2ox6仅在短柱花花柱中特异性高表达,可降解活性赤霉素,是调控花柱长度的关键功能基因。转基因验证表明,在烟草中过表达CsGA2ox6可导致烟草花柱显著缩短,并且表现出类似自交不亲和的花粉管阻滞现象,提示该基因可能同时参与调控花柱长度与自交不亲和性。该研究不仅再次证实了异型花柱演化过程中存在遗传趋同机制(即S-locus均呈半合子结构),而且首次实验论证了赤霉素代谢基因在花柱长度调控中的关键作用,这一机制区别于以往研究所强调的油菜素内酯或生长素信号通路。此外,研究还提示花柱长度基因可能兼具调控自交不亲和性的功能,该发现为深入理解异型花柱类群中异型自交不亲和与花型多态性的调控机制提供了重要科学依据。该研究是华南植物园科研团队在异型花柱起源与演化研究方面取得的系列成果之一。团队前期已经在二型花柱的起源与演化(Duan et al., 2018, Molecular Phylogenetics and Evolution, doi: 10.1016/j.ympev.2018.02.015)、维持与破损的生态机制(Yuan et al., 2017, Annals of Botany, doi: 10.1093/aob/mcx098)、繁育系统转变的生态驱动(Yuan et al., 2023, PNAS; doi: 10.1073/pnas.2214492120)、二型花柱调控的分子机制(Zhao et al., 2023, New Phytologist, doi: 10.1111/nph.18540; Luo et al., 2025, New Phytologist, doi: 10.1111/nph.70521)等方面取得了系列成果。相关研究成果以“Genomic architecture and evolution of heterostyly: New insights from Cordia subcordata (Boraginaceae)”为题近日在线发表在分子进化生物学权威期刊Molecular Biology and Evolution (《分子生物与进化》)(IF5-year=11.9)上。华南植物园石苗苗博士为论文第一作者,涂铁要研究员和张奠湘研究员为共同通讯作者。该研究得到国家自然科学基金和国家重点研发计划资助。论文链接:https://doi.org/10.1093/molbev/msaf322图1. 橙花破布木S-locus超基因的半合子结构及逐步复制起源 图2. 烟草中过表达CsGA2ox6导致花柱显著缩短和自交不亲和

2025-12-15

-

华南植物园综述双生病毒在合成生物学的应用

双生病毒(Geminivirus)是全球危害最严重的植物DNA病毒家族之一,却凭借紧凑的基因组、高效自主的复制能力等独特优势,成为植物分子生物学与生物技术领域的重要工具。近日,中国科学院华南植物园邓书林团队在国际权威期刊Biotechnology Advances(IF5年=15.7)发表了题目为“Geminivirus vectors: From gene silencing to synthetic biology”的综述,系统梳理了双生病毒载体从病毒诱导的基因沉默(Virus-Induced Gene Silencing, VIGS)到合成生物学的发展历程与核心应用,为作物改良、生物制药等领域提供关键技术参考。双生病毒基因组以及编码的病毒蛋白包括两大核心关键特征:茎环结构(Stem-loop)和Rep蛋白。病毒复制必需的关键蛋白Rep蛋白可以识别病毒基因组中的茎环结构,起始并完成病毒DNA的滚环复制。通过组装这两个关键的核心组件,可以构建出在宿主细胞中高效自主复制的双生病毒复制子(Geminiviral Replicons, GVRs)。作为VIGS载体,双组分双生病毒,通过替换AV1基因,插入靶标序列;而单组分双生病毒,则需要借助卫星DNA(α/β/δ卫星DNA)构建VIGS载体。在合成生物学领域,GVR依赖其高效自主复制能力,可以显著地提高蛋白质产物的产量以及GRISPR/Gas系统介导的基因编辑效率。此外,双生病毒基因组及卫星DNA中发现的多种基因表达调控元件也丰富了GVR的应用。展望未来,双生病毒复制子的应用前景还有许多领域待开发。首先,GVR可以作为植物细胞中的“类质粒”工具,模拟微生物质粒的功能,用于植物体内定向进化等创新研究。其次,茎环结构与Rep蛋白并不是双生病毒所特有的,而是CRESS DNA病毒门(Cressdnaviricota)中都普遍存在的,其中也包括动物及真菌病毒,因此GVR存在应用于动物及微生物细胞的潜力。另外,双生病毒科含有500多个病毒种,可以侵染140多种植物,因此双生病毒提供了巨大的资源去挖掘并优化载体。最后,通过改造双生病毒基因组,构建“植物疫苗”,可以增强作物对病虫害与非生物胁迫的耐受性。双生病毒载体的发展,完美诠释了“化害为利” 的生物技术理念。从基础研究中的基因功能验证,到应用层面的作物改良与生物制药,这类载体正成为连接基础研究与产业应用的核心桥梁。中国科学院华南植物园张艺副研究员为论文第一作者,邓书林研究员为通讯作者。该团队长期致力于双生病毒与植物相互作用的分子机理研究,以及双生病毒载体的开发利用。本研究得到了广州市科技计划项目、国家自然科学基金面上项目、广东省科技计划项目及北京生命科学研究院有限公司开放基金的资助。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2025.108771图1. 双生病毒基因组及卫星DNA图2. 双生病毒复制子及其应用

2025-12-10

-

华南植物园揭示土壤微生物“隐形碳库”的测量密码

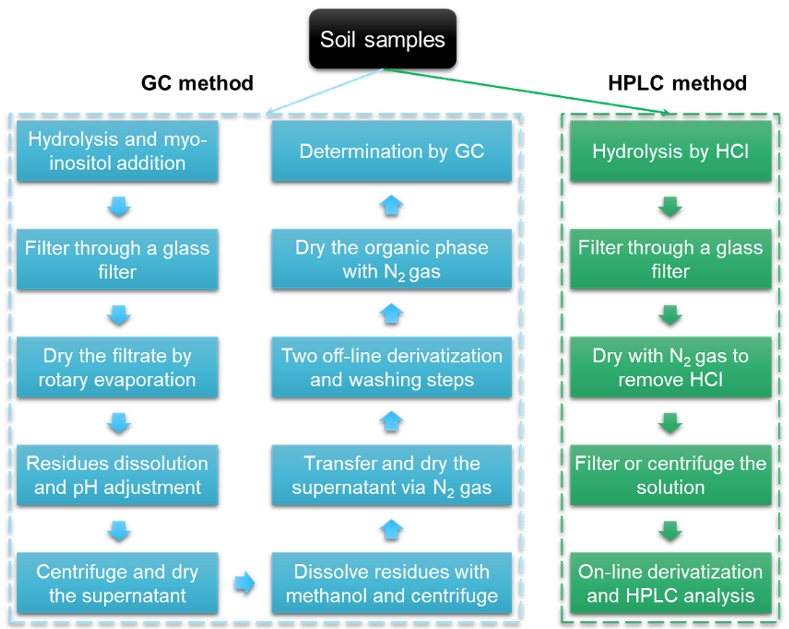

系统评估测量方法,建立土壤碳汇研究“通用标尺”土壤是陆地生态系统中最大的碳库,而其中相当一部分稳定碳并非直接来自植物残体,而是源自微生物死亡后形成的“微生物残体碳”。准确量化这一“隐形碳库”,是理解土壤碳长期稳定机制和提升全球碳循环模型可靠性的关键前提。然而,长期以来,不同研究采用的分析方法差异,使得研究结果难以直接比较,严重制约了跨区域、跨尺度综合分析。图 1. GC 与 HPLC 方法在土壤氨基糖分析中的工作流程比较近日,中国科学院华南植物园恢复生态学团队联合中国科学院沈阳应用生态研究所、美国马里兰大学等单位的科研人员,对土壤微生物残体关键示踪指标——氨基糖的两种主流分析方法进行了系统而全面的评估研究,为该领域提供了清晰、量的方法学比较框架。图 2. GC 与 HPLC 方法在不同土壤组分中测定氨基糖的一致性比较注:a–d,基于 395 份土壤样品,GC 与 HPLC 在单个氨基糖及总氨基糖浓度上的线性相关关系。红线表示回归斜率,黑色虚线表示 1∶1 参考线(所有组分的 R² 均大于 0.92)。e–h,Bland–Altman 一致性分析图,展示 GC 与 HPLC 两种方法之间的差异与一致性。红色虚线表示平均偏倚,绿色实线表示 95% 一致性限,结果表明两种方法整体高度一致,仅存在轻微的系统性偏差。i–l,GC 与 HPLC 在整体土壤、颗粒有机质(POM)和矿物结合有机质(MAOM)中测得的单个氨基糖及总氨基糖平均浓度(均值 ± 标准误)。MurN:胞壁酸;GalN:胺基半乳糖;GluN:胺基葡萄糖;TASs:总氨基糖。大样本、多尺度对比,破解“方法之争”研究团队基于北美不同气候带和生态系统的395份野外土壤样品,系统比较了气相色谱(GC)和高效液相色谱(HPLC)在氨基糖定量方面的表现;同时,整合了全球范围内1900余条已发表数据,开展大尺度荟萃分析。结果显示,两种方法在整体上具有极高的一致性,测定结果高度相关,说明不同研究之间的数据具备整合的潜力。但进一步分析发现,在土壤有机碳和全氮含量较高、基质更为复杂的条件下,GC方法表现出更高的稳定性和统计解释力,能更准确地反映微生物残体与土壤碳氮梯度之间的关系。这一优势主要源于GC分析过程中更加严格的纯化步骤,能够有效降低土壤基质干扰。图 3. GC 与 HPLC 方法在氨基糖定量中的情境依赖性差异注:a–b,基于 395 份土壤样品,ln 转换后的土壤有机碳(SOC;a)和全氮(TN;b)与氨基糖(ASs)浓度之间的关系对比,其中 GC 测定结果用红色表示,HPLC 测定结果用蓝色表示。在 SOC 和 TN 含量较高的土壤中,GC 方法表现出更高的对数似然值(LogLik),表明其模型拟合显著优于 HPLC(似然比检验,p < 0.001)。c–d,基于已发表研究汇编数据的对数–对数回归分析,展示 SOC(c)和 TN(d)与 ln 转换后的氨基糖浓度之间的关系(GC:n = 800;HPLC:n = 1100)。“高精度”与“高效率”各有所长研究同时指出,两种方法并非孰优孰劣,而是各有适用场景。GC方法化学分辨率高、抗基质干扰能力强,更适合用于机制研究、同位素示踪以及高精度定量分析;而HPLC方法操作流程相对简化、通量高、成本较低,更适合大尺度调查和长期生态监测。“关键不在于选哪一种方法,而在于是否根据研究目标和土壤条件作出合理选择,”研究人员表示,“这项工作为方法选择提供了明确依据。”研究意义:为全球土壤碳汇研究搭建“桥梁”“这项工作不仅是方法学的校准,更是连接过去与未来的桥梁。” 本研究通过建立清晰的定量比较与评估框架,使整合过去几十年积累的全球土壤微生物残体数据成为可能,为不同研究之间的数据互通提供了科学基础。由此,有望显著提升基于大数据和模型的土壤碳库动态预测能力,加深对全球变暖背景下土壤碳汇稳定性的认识,为国家“双碳”目标提供更加可靠的基础数据支撑。更为重要的是,该研究系统厘清了气相色谱(GC)和高效液相色谱(HPLC)两种主流技术在不同土壤情境下的适用性,为历史数据与新观测结果的协同利用扫清了方法学障碍。这将推动跨区域、跨生态系统的综合分析,提高微生物过程在全球碳循环模型中的表达精度。研究团队指出,未来通过统一校准体系和跨实验室比对试验,有望进一步推进氨基糖分析方法的标准化进程,为精准评估土壤碳汇功能、服务国家“双碳”战略提供更加坚实的科学支撑。相关成果以“Benchmarking GC and HPLC for amino sugar analyses across soils” 为题发表在国际土壤学著名期刊Soil Biology and Biochemistry上。中国科学院华南植物园鹤山站博士后牟之建为论文第一作者,刘占锋研究员为论文通讯作者,相关研究得到了国家自然科学基金等项目的资助。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2025.110066

2025-12-10

-

南海海洋所 | 首次发现海底热液系统中非生物氮还原

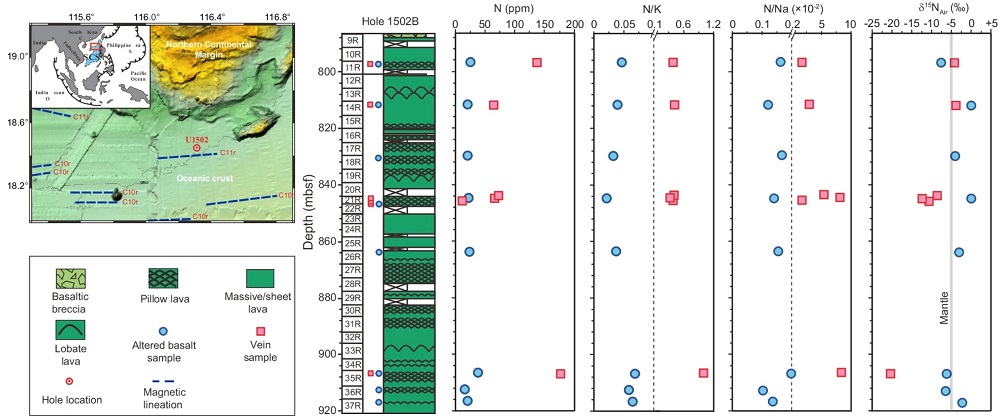

近日,中国科学院南海海洋研究所张运迎研究员团队、广州海洋地质调查局深海钻探团队和加拿大阿尔伯塔大学稳定同位素地球化学团队联合在海底热液系统中非生物氮还原研究方面取得突破性进展,相关研究成果以“Abiotic N2 reduction in submarine hydrothermal systems could quickly fertilize prebiotic oceans”为题发表于国际著名期刊Nature Communications。中国科学院南海海洋研究所博士后孙李恒为第一作者,研究员孙珍(现任职于广州海洋地质调查局)与阿尔伯塔大学教授李龙为共同通讯作者,合作者还包括阿尔伯塔大学博士李侃。生命起源的关键火花被认为出现在海洋深处,由温暖且富含矿物质的热液喷口所催生。但科学家们长期困惑的是:在缺乏阳光的条件下,生命形成与维持所必需的“养料”,尤其是氨气(NH₃)/氨根(NH₄+)是如何得以存在的?根据实验室实验,科学家们提出,地球表面NH₃/NH₄+的持续补给,主要依赖于海底热液系统中高效的非生物氮还原作用。然而,该过程一直未能在地质记录中直接检测到。主要制约因素之一是浅部热液系统中由生物作用产生的NH₄+对深部信号的叠加改造。深部高温热液脉体是捕捉非生物氮还原信号的理想载体,主要基于两方面原因:(1)深部热液流体受表生NH₄+影响最小,最有可能保留非生物氮还原产生的NH₄+信号;(2)深部热液流体中的NH₄+以替换K+和Na+的形式进入脉体矿物晶格,从而有效抵御后期低温流体的改造,长期保存其同位素信息。研究团队基于国际大洋发现计划(IODP)在南海钻取的洋壳岩芯,对其中的热液脉体开展了系统的氮含量与同位素组成分析。研究发现,这些来自深部的热液脉体不仅含有异常丰富的NH₄+,其氮同位素组成更是呈现出极端亏损¹⁵N的特征,与已知的生物或海水来源截然不同。这些数据表明,深部热液流体中存在由非生物氮还原产生的大量¹⁵N亏损的NH₄+,并且在热液流体向上运移过程中逐渐被来自表层的¹⁵N富集的NH₄+叠加改造。在此基础上,研究团队进一步利用模拟计算发现,非生物氮还原作用每年可向全球海洋输送高达9.0–10.8 × 1010 摩尔的NH₄+。尽管这一通量对现代海洋巨大的氮库而言贡献有限,但它足以在前生命地球的海洋中快速补充“氮肥”,并向大气供应NH₃。这一过程为最早的生命化学反应和生物生态系统的建立奠定物质基础。该研究不仅首次为海底热液系统中非生物氮还原过程提供了坚实的地质记录,也深化了我们对地球早期宜居环境形成和氮元素全球循环的理解。研究得到了地质联合基金,国家自然科学基金,西太平洋地球系统多圈层相互作用重大研究计划、广东省人才团队项目,国家重点研发计划和加拿大自然科学与工程研究委员会探索基金的联合资助。论文信息:Sun,L.H.,Li,K.,Sun,Z*.,Zhang,Y.Y.,Li,L*.,2025 Abiotic N2 reduction in submarine hydrothermal systems could quickly fertilize prebiotic oceans. Nature Communications 16,10608.文章链接: https://doi.org/10.1038/s41467-025-65711-1图1 U1502B钻孔位置、岩性剖面、蚀变玄武岩和热液脉体N浓度、N/K和N/Na摩尔比值、δ15N值。图2 氮同位素模拟图3 洋中脊热液系统中深部流体非生物氮还原、海水与深部流体混合以及洋壳蚀变示意图

2025-12-12

-

深圳先进院︱揭示腹侧海马与前额叶皮层在社交信息处理中的差异性神经机制(PNAS)

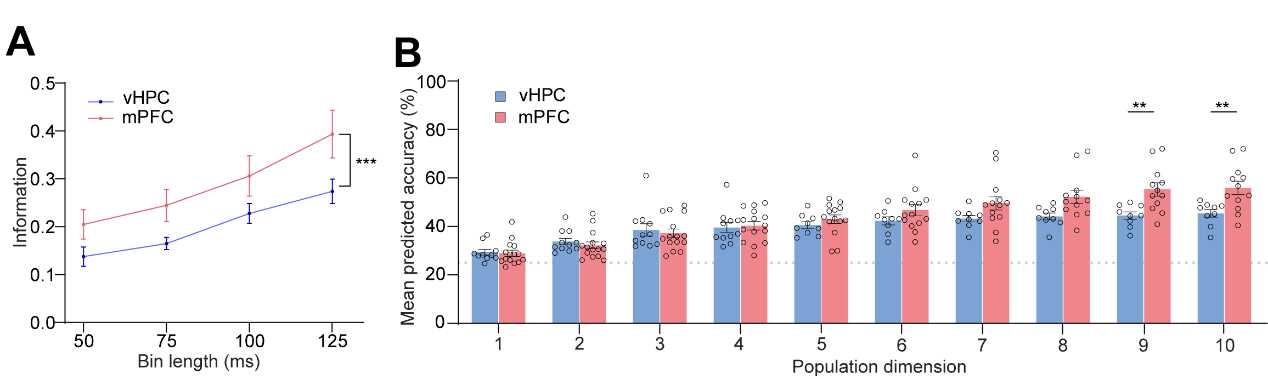

12月10日,中国科学院深圳先进技术研究院脑认知与脑疾病研究所/深港脑科学创新研究院詹阳研究员团队在《美国国家科学院院刊》杂志上发表了题为"Distinct neural dynamics in the ventral hippocampus and medial prefrontal cortex during social information processing"的研究论文。该研究整合在体多通道电生理记录、信息论方法与神经解码分析等多种技术手段,揭示了vHPC与mPFC在社交信息处理中具有不同的神经振荡特性与群体编码机制,并进一步提示mPFC在社交信息表征中具有更强的编码能力。在复杂社交互动中,大脑对社交个体的神经编码和有效区分,对社交进程至关重要。这种区分不同社交个体的能力,使群居动物能够在合作或竞争的社交场景中做出正确反应,例如准确识别交配对象,或辨别潜在威胁性外来个体。腹侧海马(ventral hippocampus, vHPC)和前额叶皮层(medial prefrontal cortex, mPFC)作为社交行为调控的关键脑区,虽已被证实均参与社交信息的处理,然而二者是否采用不同的神经编码策略,以实现社交个体的身份识别,目前仍不明确。12月10日,中国科学院深圳先进技术研究院脑认知与脑疾病研究所/深港脑科学创新研究院詹阳研究员团队在《美国国家科学院院刊》(PNAS)杂志上发表了题为"Distinct neural dynamics in the ventral hippocampus and medial prefrontal cortex during social information processing"的研究论文。该研究整合在体多通道电生理记录、信息论方法与神经解码分析等多种技术手段,揭示了vHPC与mPFC在社交信息处理中具有不同的神经振荡特性与群体编码机制,并进一步提示mPFC在社交信息表征中具有更强的编码能力。研究中,团队记录了自由活动小鼠在三箱社交互动范式中vHPC与mPFC中的神经元放电活动(spike)和局部场电位(local field potential, LFP)。单神经元放电频率分析与群体解码结果显示,尽管在vHPC与mPFC中均存在对不同社交刺激表现出增强或抑制反应的神经元响应群体,但两个脑区的神经元响应比例是有差异的,且mPFC神经元表现出更广泛的选择性。研究还进一步分析了兴奋性和抑制性神经元对不同社交刺激的反应模式。为量化神经群体对社交刺激的信息编码能力,研究团队采用了香农信息熵分析。结果发现,mPFC所编码的信息量显著优于vHPC。基于机器学习的分类解码分析进一步表明,随着纳入分析的神经元数量增加,mPFC的解码准确率始终高于vHPC。信息熵与贝叶斯解码分析共同证实,mPFC在表征不同社交个体时具备更高的信息含量与解码准确性。该研究通过有线与无线双记录系统,明确揭示了vHPC和mPFC在社交互动中表现出频段特异的神经振荡差异:vHPC主要表现为低频伽马(low gamma, 30-60 Hz)增强;而mPFC则在高频伽马(high gamma, 60-120 Hz)活动更为显著。这两个脑区还表现出明显差异的相位-振幅耦合模式,表明两个脑区在振荡机制上存在差异,提示二者在信息处理中可能采用不同的计算策略。此外,研究还发现,将spike与LFP的特征相结合,能进一步提升对社交刺激的解码准确率。典型相关分析(canonical correlation analysis, CCA)显示,mPFC中high gamma与神经群体动态的相关性最强。进而,基于单试次的贝叶斯解码显示,mPFC具有更为清晰且稳定的社交信息表征。最后,基于信号-噪声夹角的表征几何学分析表明,mPFC神经群体表征的信噪夹角更大,说明其结构更有利于信息的读取与判别。综上所述,本研究揭示了vHPC与mPFC在社交信息处理中具有互补性功能分工机制:vHPC可能负责初步的社交线索检测与社交记忆编码;mPFC则作为高级整合中枢,具有更强的社交个体辨别与社交信息表征能力。该发现不仅深化了对“社交脑”脑区功能的理解,也为自闭症、精神分裂症等社交功能障碍疾病的机制研究与干预策略开发提供了新的理论框架。博士生汪鑫年是本项工作的第一作者,詹阳研究员是本项工作的独立通讯作者。詹阳团队长期致力于运用交叉学科方法解析大脑信息处理机制,探索神经疾病病理机制,以及社交行为与神经环路的机制研究。该项目受到国家自然科学基金委、深圳市科创委等资助。图1 社交过程中,vHPC和mPFC的神经元差异化响应图2 与vHPC相比,mPFC的社交编码能力更强图3 spike-LFP协同解码提高了对社交刺激的解码准确率原文链接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2516279122<!--!doctype-->

2025-12-12

-

深圳先进院 | 创新极坐标AI模型将血管“展开”分析:大幅提升脑卒中影像定量评估精度(European Radiology)

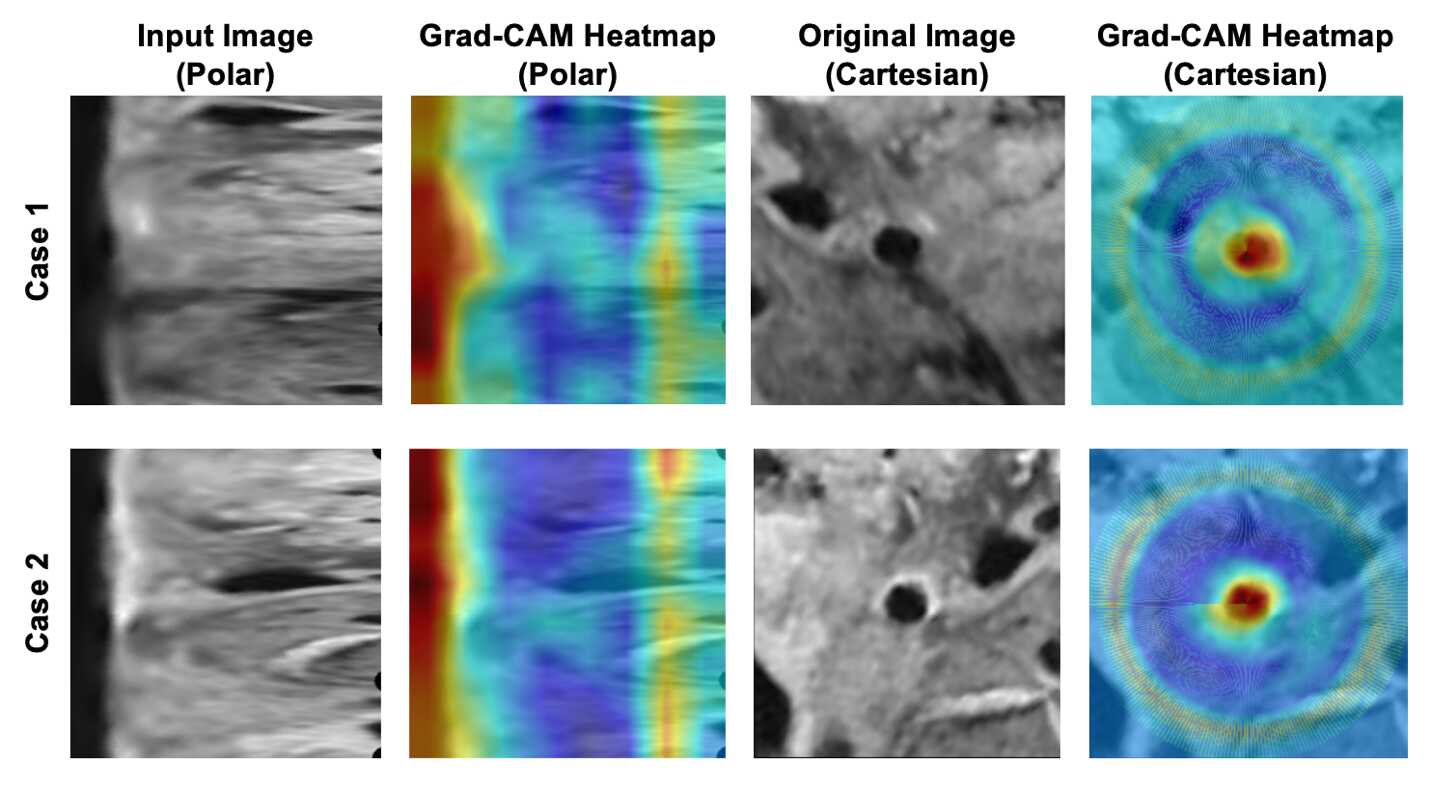

该技术通过将环形血管结构“展开”成平面进行分析,显著提升了模型对薄层血管壁的识别能力。多中心临床验证表明,该系统性能卓越,为脑卒中风险的精准评估与防控提供了高效的量化新工具。2025年11月,中国科学院深圳先进技术研究院医学成像科学与技术系统全国重点实验室张娜副研究员,开发出一套创新的深度学习框架,通过将“极坐标映射”这一数学变换引入人工智能分析系统,实现了对全脑及颈动脉血管壁的快速、精准、全自动分割。该技术通过将环形血管结构“展开”成平面进行分析,显著提升了模型对薄层血管壁的识别能力。多中心临床验证表明,该系统性能卓越,为脑卒中风险的精准评估与防控提供了高效的量化新工具。研究以"Clinically Oriented Deep Learning Framework for Automated Vessel Wall Segmentation in Black-Blood MRI: A Multi-Center Study"为题,发表于国际影像学领域权威期刊European Radiology。动脉粥样硬化斑块是导致缺血性脑卒中的重要原因。传统的评估方法主要关注血管腔内的狭窄程度,往往难以有效识别那些虽未引起重度狭窄、却具有高破裂风险的斑块。与之不同,黑血MR血管壁成像技术能直接显示血管壁的细微结构,清晰呈现斑块的形态、分布及其强化特征,对于精准识别高风险斑块、量化血管疾病负担具有重要意义。然而,该技术的临床应用长期面临一项关键瓶颈:依赖影像科医生在数百张图像上进行耗时且繁琐的手动勾画,这一过程不仅效率低下,且存在明显的观察者间差异,限制了该技术在大规模筛查与长期随访中的应用推广。因此,开发一套“精准、高效且具备跨中心一致性”的自动化量化工具,已成为推动血管壁成像技术迈向规模化临床应用的迫切需求。针对上述挑战,研究团队创新性地提出了一个融合深度学习与血管结构先验信息的全自动血管壁分割框架。该框架聚焦于血管壁薄、呈环形、斑块导致形态复杂以及边界模糊等多个核心难点,在深度学习框架中系统性地引入极坐标映射模块,构建了由 “极坐标映射—特征连续性建模—结构敏感损失函数” 组成的系统性解决方案,有效克服了传统笛卡尔坐标系下卷积神经网络难以精准捕捉血管径向特征的局限。具体而言,团队借鉴数学中的极坐标概念,将圆形的血管横截面如同展开一幅卷轴般转换为平面矩形结构,这种“线性化”处理显著增强了模型对血管壁径向厚度变化与连续性的表征能力,从而在解剖结构复杂的区域实现了分割精度的大幅提升。此外,为解决极坐标变换可能带来的角度端点不连续问题,研究者设计了特征共享填充策略,确保了血管壁在角度维度上的形态连贯性,进一步提升了模型对真实解剖结构的建模精度。最后,团队还提出了专门的极坐标Dice损失函数,重点优化在图像中占比小、却极具临床意义的血管壁区域,使模型在复杂背景中仍能保持优异的边界识别能力。为验证该方法的有效性与泛化能力,研究团队整合了来自五家医疗中心的多源临床数据。在内部测试中,系统对血管外壁、管腔及血管壁区域的分割精度均超过94%。尤为重要的是,在另外四家中心的独立外部测试集上,系统性能表现依然稳定可靠,证明了其强大的跨中心适应能力。为进一步确立方法的国际竞争力,团队在公开的MICCAI 2021血管壁分割挑战赛数据集上进行了测试,模型取得了当前最高的血管壁分割精度,结果处于国际领先水平。本研究不仅技术上具有创新性,在临床转化与应用层面也展现出重要价值。通过梯度加权类激活映射技术,团队可视化揭示了模型的决策依据,显示其注意力始终聚焦于解剖学相关的血管壁边界,增强了临床医生对AI辅助诊断结果的信任度。该系统的成功应用,有望将医生从繁重的手工标注中解放出来,实现秒级自动化分析,显著提升临床工作效率;同时,其输出结果具备高度客观性与一致性,可为血管壁厚度、斑块负荷等关键量化指标的计算提供稳定基础,辅助医生更早、更准地识别高风险患者,为脑卒中的个体化预防与干预提供可靠的影像学支持。中国科学院深圳先进技术研究院博士后陶学桐为论文第一作者,中国科学院深圳先进技术研究院张娜副研究员为论文的通讯作者。该研究得到了国家重点研发计划、广东省磁共振成像与多模系统重点实验室和广东省脑血管病转化医学创新平台等项目的资助。图1:文章上线截图图2:提出方法的总体技术路线图图3:典型病例中自动分割结果与专家手工标注的一致性对比图图4:模型在不同坐标域下的 Grad-CAM 可视化,用于展示其关注的关键区域<!--!doctype-->

2025-12-09

-

深圳先进院|揭示母代孕前压力应激影响子代成年后精神行为的脑体互作网络机制(Mol Psychiatry)

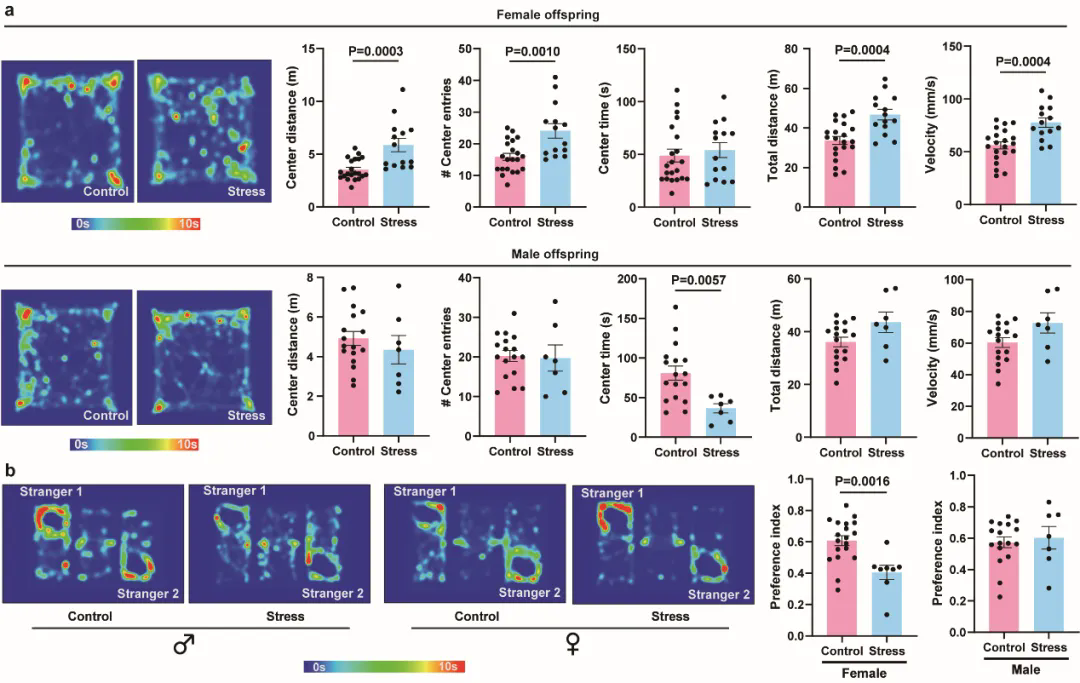

本研究系统解析了母代孕前压力—焦虑状态导致子代成年后情绪行为异常的脑体互作网络机制。女性情绪障碍的患病率显著高于男性。母亲产前抑郁症状与儿童早期心理健康风险之间的关联已有大量报道。1995年英国 David Barker 教授提出的胎儿期起源假说(Developmental Origins of Health and Disease,DOHaD)认为,胎儿期的营养与发育不良可增加成年期高血压、2型糖尿病、心血管疾病及部分神经精神疾患的风险。围产期内母体与子代的肠道微生物群呈高度相关性:母源菌株可在经阴道分娩与母乳喂养等情形下部分垂直传递至新生儿肠道,且微生物代谢产物(例如短链脂肪酸)、母体免疫状态与宿主表观遗传调控等通路被提出为可能的生物学机制,进而在产前和/或产后影响子代神经发育及成年期的代谢与精神行为;而在更广的时间维度上肠道菌群如何参与情绪的跨代影响及其整体网络调控机制尚不清楚。12月10日,中国科学院深圳先进技术研究院脑认知与脑疾病研究所/深港脑科学创新研究院刘欣安、陈祖昕和王立平团队,在Molecular Psychiatry发表题为"Unraveling Sexually Dimorphic Offspring Behaviors: Maternal Premating Stress and the Neuro-Microbial-Metabolic Network"的研究论文。本研究系统解析了母代孕前压力—焦虑状态导致子代成年后情绪行为异常的脑体互作网络机制。在本研究中,团队以慢性不可预期应激小鼠模型模拟女性在交配前经历的持续心理压力。结果发现,母代在交配前遭受压力应激会导致子代出现神经发育迟缓,并在成年后表现出精神行为异常,且行为表型具有显著的性别差异(图1):成年雌性子代表现为多动和社交缺陷,而雄性子代则主要表现为焦虑样行为。同时,母代交配前应激可改变子代肠道微生物群的组成,且雄性子代在代谢水平上的改变更为明显。乳铁蛋白(lactoferrin)是一类广泛用于婴幼儿营养与神经发育支持的天然功能性益生元,为探究微生物群网络在子代行为调控中的因果作用,研究团队将其作为靶向肠道微生物群的干预手段进行验证。研究结果表明,乳铁蛋白灌胃能够有效逆转雄性子代小鼠的焦虑样行为,但对雌性子代的多动和社交缺陷改善效果甚微(图2)。进一步结合行为学、多组学及电生理分析,研究团队发现乳铁蛋白可增强子代肠道微生物群整体网络的连接性,并提升血清代谢组与小脑转录组中免疫相关信号通路的富集水平。同时,乳铁蛋白显著降低了雄性子代小鼠的小脑浦肯野细胞的放电频率,而并不显著改变蓝斑核神经元的放电活动,提示其可能通过调节小脑神经环路活动参与子代雄鼠焦虑样行为的改善。此外,乳铁蛋白干预可增强“肠道微生物群—血清代谢物—小脑转录因子”网络的耦合强度,且这种网络整合度的提升与子代小鼠行为评分的恢复指数呈一致性变化(图3)。总体而言,本研究构建了一个“肠道微生物群通过神经–代谢网络介导母体情绪应激对子代产生性别特异性精神行为影响”的系统性理论框架,并从微生物组、代谢组、转录组与神经电生理多层证据中验证了这一脑体互作网络机制。研究结果强调了肠道菌群稳态在维持神经–代谢联动网络中的关键作用,并提示不同菌群网络枢纽可能参与介导性别特异性的精神行为表型。未来将进一步解析这些关键微生物在跨代情绪与行为调控中的作用。深圳先进院脑所/深港脑院刘欣安,陈祖昕和王立平为本文的共同通讯作者;深圳先进院脑所/深港脑院的景晓源、徐智彬、杨其兴和武汉大学附属人民医院妇产科的江燕医师为共同第一作者;深圳先进院/深港脑院为第一单位。研究论文的共同作者还包括深圳先进院王若曦、汪金桃,深圳市妇幼保健院麻醉科李元涛主任、周柔璇医师等成员。该研究致谢了深圳市科技计划项目、深圳市科技创新委员会、合生元营养与护理研究院“母婴营养与护理研究基金项目”、科技部科技创新2030 “脑科学与类脑研究”重大项目、国家自然科学基金(NSFC)、深圳市医学研究基金、深圳市杰出人才培养基金、深圳市重点基础研究项目、广东省基础与应用基础研究基金等项目的资助与支持。感谢深港脑科学创新研究院以及深圳市脑解析与脑模拟重大科技基础设施对本研究的支持。拓展研究 鉴于母体情绪障碍及其肠道微生物群对子代神经发育、免疫调节和代谢状态具有深远影响,刘欣安团队在Acta Pharmacologica Sinica发表的综述论文"Intergenerational Effects of the Microbiota on Neurodevelopment: Mechanisms and Therapeutic Perspectives"将于近期上线,系统探讨了肠道微生物群在神经发育中的代际作用及其通过免疫、代谢和表观遗传等多重通路实现“代际编程”的机制。该研究由深圳先进院脑所/深港脑院的刘欣安与深圳市儿童医院操德智为共同通讯作者,王若曦为第一作者。该研究综述指出,母体肠道微生物群可通过胎盘、产道及母乳等途径塑造新生儿的“微生物蓝图”,其代谢产物可通过表观遗传调控及神经–免疫–代谢轴影响子代大脑发育与心理健康。孕期营养状况、压力暴露、感染以及分娩方式均可改变母体菌群,从而调控子代罹患自闭症、多动症及其他神经发育障碍的风险。最新研究表明,孕期及婴幼儿期是肠道菌群干预的关键窗口期,例如补充特定益生菌/益生元、高纤维饮食、母乳喂养及在严格监管下的菌群移植均显示出改善神经发育结局的潜力。该综述构建了从机制解析到干预策略的系统框架,为理解神经发育障碍的早期起源及基于肠道菌群的精准防治提供了新的理论依据和实践方向。文章上线截图图1. 母代小鼠交配前压力应激暴露导致子代出现显著的性别特异性精神行为异常图2. 乳铁蛋白灌胃改善雄性子代小鼠的焦虑样行为,而对雌性子代异常行为表型的改善不显著图3. 乳铁蛋白改善子代小鼠的行为评分及微生物-神经-代谢网络特征

2025-12-12

-

《畜禽粪便无害化处理与资源利用》荣获国家出版基金优秀项目及百种优秀科技图书

近日,由湖南科学技术出版社策划组织,印遇龙院士、朱永官院士、谯仕彦院士领衔,联合董红敏研究员、李国学教授、董仁杰教授、闫志英研究员、武深树研究员、杨兴明教授、张克强研究员、沈玉君研究员等国内农业环境与畜牧工程领域顶尖专家共同撰写的《畜禽粪便无害化处理与资源利用》一书,继入选“2022年国家出版基金优秀项目”后,再获殊荣,成功入选“2024年百种优秀科技图书”。近日,由湖南科学技术出版社策划组织,印遇龙院士、朱永官院士、谯仕彦院士领衔,联合董红敏研究员、李国学教授、董仁杰教授、闫志英研究员、武深树研究员、杨兴明教授、张克强研究员、沈玉君研究员等国内农业环境与畜牧工程领域顶尖专家共同撰写的《畜禽粪便无害化处理与资源利用》一书,继入选“2022年国家出版基金优秀项目”后,再获殊荣,成功入选“2024年百种优秀科技图书”。该书聚焦畜禽养殖废弃物处理这一关乎现代农业可持续发展与生态环境安全的重大课题,系统阐述了畜禽粪便无害化处理的前沿技术、核心工艺及资源化利用的科学路径与实践案例。内容兼具理论高度与实践指导性,为我国畜牧业绿色转型、种养循环体系构建及乡村人居环境改善提供了重要的科技支撑与解决方案。连续获得重要奖项,不仅彰显了该书突出的学术价值、实践意义与出版质量,也体现了国家对农业生态环境领域科技创新与知识传播的高度重视。该著作的出版与推广,将为推动我国畜禽养殖污染防治、助力农业碳中和目标实现发挥积极作用。《畜禽粪便无害化处理与资源利用》图书荣誉证书

2025-12-09

-

亚热带所 | 玉米新品种“科星玉6号”通过湖南省农作物品种审定委员会审定

由中国科学院亚热带农业生态研究所副研究员贺喜全选育的玉米新品种“科星玉6号”于2025年通过湖南省农作物品种审定委员会审定(审定编号为“湘审玉20251003”)。由中国科学院亚热带农业生态研究所副研究员贺喜全选育的玉米新品种“科星玉6号”于2025年通过湖南省农作物品种审定委员会审定(审定编号为“湘审玉20251003”)。该品种在湖南省做春玉米种植,生育期113.7天,株型半紧凑型,株高246.3厘米,穗位高107.2厘米,果穗长锥型,穗长18.1厘米,秃尖长0.8厘米,穗粗4.8厘米,穗行数16.3行,行粒数34.1粒,穗轴红色,籽粒硬粒型,黄色,百粒重31.2克。空秆率0.2%,倒伏率0.0%,倒折率0.0%(无倒伏、倒折)。该品种抗性较好,中抗纹枯病,中抗小斑病,中抗茎腐病,中抗穗腐病。品质优良:容重810克/升(为湖南自审定以来玉米品种容重最重),粗蛋白质10.44%,粗脂肪5.18%,粗淀粉71.45%,赖氨酸0.32%。两年区域试验平均亩产537.1公斤,较对照增产4.3%。生产试验,平均亩产547.4公斤,比对照增产7.9%。该品种适宜在湖南省及相邻省份作春玉米种植。该品种在湘南3月中、下旬,湘中3月下旬,湘西北3月底至4月初播种,每亩种植3800-4200株。施足基肥,亩施农家肥600千克,三元复合肥30-40千克,在喇叭口期亩施尿素10-15千克作穗肥。及时防治纹枯病、玉米螟和草地贪夜蛾。

2025-12-09