-

亚热带所 | 岩性差异主导了中国西南喀斯特区森林群落间物种组成差异的纬度格局

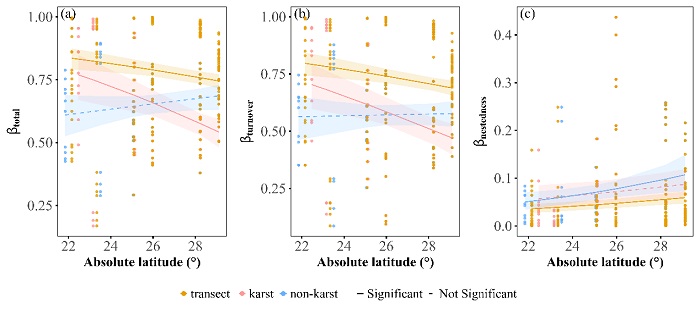

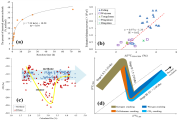

物种多样性的空间分布格局及其驱动机制是生态学和生物地理学的核心议题。除物种数量外,不同群落之间“由哪些物种组成、彼此有多不同”,即群落间物种组成差异,被认为是理解植物多样性维持机制的重要切入点。传统观点认为,纬度主要通过调控温度和降水等气候因子影响生境条件,从而塑造群落间物种组成差异的空间格局。然而,越来越多的研究表明,地质背景通过影响土壤环境,也可能在大尺度上发挥重要作用,但其具体影响机制仍有待系统揭示。物种多样性的空间分布格局及其驱动机制是生态学和生物地理学的核心议题。除物种数量外,不同群落之间“由哪些物种组成、彼此有多不同”,即群落间物种组成差异,被认为是理解植物多样性维持机制的重要切入点。传统观点认为,纬度主要通过调控温度和降水等气候因子影响生境条件,从而塑造群落间物种组成差异的空间格局。然而,越来越多的研究表明,地质背景通过影响土壤环境,也可能在大尺度上发挥重要作用,但其具体影响机制仍有待系统揭示。围绕中国西南地区一条跨越约10°纬度的亚热带森林样带,研究团队此前已开展了一系列相关研究。结果发现,喀斯特与非喀斯特森林在物种α多样性的纬度格局上存在显著分异,喀斯特森林中物种丰富度对纬度变化的响应明显不同于非喀斯特森林 (Huang et al. 2025)。样带上开展的土壤环境研究表明,两类森林在等效土壤厚度上存在系统性差异,喀斯特森林普遍表现出土壤更浅薄、空间异质性更强的特征 (Luo et al. 2024)。此外,在喀斯特坡地尺度上,表层岩溶水在石生生境植物的生长和维持中发挥着关键作用 (Liu et al. 2024)。这些跨尺度研究共同提示,除气候因素外,岩性通过重塑土壤环境,可能深刻影响区域植物多样性格局。在此基础上,本研究聚焦于群落间物种组成差异,在上述样带的六个纬度样点共设置60个样地,对喀斯特和非喀斯特森林群落进行了系统的野外调查。研究采用β多样性指标,量化分析了群落间物种组成差异及其不同组成部分,包括总β多样性(βtotal)、反映物种替换过程的周转组分(βturnover)以及反映物种损失过程的嵌套组分(βnestedness),并分别从喀斯特森林、非喀斯特森林以及不区分岩性的整条样带三个层面展开对比。研究表明,喀斯特与非喀斯特森林在物种组成上存在显著差异。当将两类森林同时纳入分析时,整条样带的βtotal和βturnover显著高于任何单一岩性森林,而βnestedness则显著降低,表明岩性差异显著增强了群落间的物种组成异质性。研究还表明,西南喀斯特地区β多样性的纬度格局并非由单一过程驱动,而是喀斯特与非喀斯特两个森林子系统动态叠加的结果。整条样带的βtotal和βturnover随纬度升高而显著下降,这一趋势主要由喀斯特森林所主导,并与岩溶作用密切相关的土壤理化性质异质性变化密切相关。相比之下,βnestedness随纬度升高显著增加,则主要反映了非喀斯特森林中由气候因子增强所引起的环境筛选作用,表明不同岩性森林对纬度变化的响应机制存在明显差异。总的来说,这项工作从地质-土壤-植物耦合视角揭示了地质背景在塑造大尺度植物多样性空间格局中的关键作用,不仅拓展了对β多样性维持机制的理解,也为区域植物多样性保护提供了新思路。 在中国科学院亚热带农业生态研究所环江喀斯特生态系统观测研究站陈洪松研究员指导下,博士研究生黄丽为第一作者,近期该研究以Lithology-driven soil properties influence latitudinal variations of species composition in Southwestern China为题,在线发表在国际生态学经典期刊Catena上。本研究论文链接:1相关研究论文链接:1 2 3β多样性在喀斯特、非喀斯特森林和整条样带三个组别中的纬度格局气候因子、基岩形成的土壤理化性质和群落结构对β多样性变异的影响

2025-12-24

-

亚热带所 | 湿地系统污染物磷迁移转化调控机制取得新进展

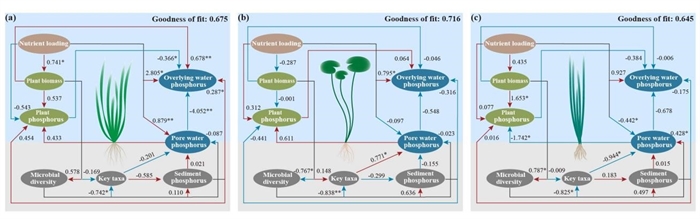

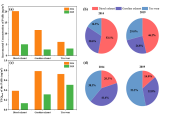

中国科学院亚热带农业生态研究所洞庭湖湿地生态系统观测研究站谢永宏研究员团队在湿地系统污染物磷迁移转化调控机制方面取得新进展。相关成果以Plant life forms shape phosphorus dynamics and rhizosphere microbial communities under gradient nutrient loadings为题发表于Ecological Indicators,谢永宏研究员为论文通讯作者,马晓雯助理研究员为第一作者。中国科学院亚热带农业生态研究所洞庭湖湿地生态系统观测研究站谢永宏研究员团队在湿地系统污染物磷迁移转化调控机制方面取得新进展。相关成果以Plant life forms shape phosphorus dynamics and rhizosphere microbial communities under gradient nutrient loadings为题发表于Ecological Indicators,谢永宏研究员为论文通讯作者,马晓雯助理研究员为第一作者。在面临全国养殖尾水污染形势日趋严峻的局面下,探究适宜的尾水净化方法和控制好养殖尾水排放,提高水体循环使用力度,是推进水产养殖业健康发展和湖泊水环境治理的重要途径。水生植物是人工湿地的重要组成部分,可对上游输送来的生活污水和养殖废水等发挥着重要的水质净化和污染截流的作用,是大湖水质安全的天然屏障。该研究构建了三种不同生活型(沉水型、浮叶根生型、挺水型)的水生植物群落,并输入3种负荷率(高、中、低)的养殖尾水,探究梯度养分负荷下水生植被类型对污染物磷迁移转化的调控机制。研究发现,沉水型苦草对初始磷吸收和沉积物抑磷有效,但随着时间的推移稳定性较差;浮叶根生型荇菜对沉积物-水界面磷交换的直接影响较小;挺水型香蒲调节沉积物-水界面磷通量具有长期的稳定性。苦草微生物网络结构相对简单,稳定性有限;香蒲表现出更为复杂且稳健的微生物网络结构;微生物多样性、关键类群与植物-水-沉积物系统中磷特征紧密相关。苦草-水-沉积物系统中,上覆水磷浓度受到植物组织磷含量和孔隙水磷浓度的显著负向调控;荇菜系统中磷迁移通量的维持依赖于特定微生物群落的参与;香蒲系统表现出两条不同的“植物-微生物-磷”调控路径。该研究指出了整合植物功能性状、物候和微生物反馈来解释湿地磷循环的重要性,为优化以植物为基础的富营养化控制和生态恢复策略提供了机制见解。论文链接三种生活型水生植物对磷迁移转化的调控机制

2025-12-24

-

再生水相变潜热技术落地雄安 冰源热泵机组成功并网供暖

12月16日,雄安新区容东再生水厂冰源热泵机组正式向容东片区并网供暖,该进展是冰源热泵清洁供暖关键技术研究与中试项目的关键节点。12月16日,雄安新区容东再生水厂冰源热泵机组正式向容东片区并网供暖,该进展是冰源热泵清洁供暖关键技术研究与中试项目的关键节点。该项目是广州能源所地热能与节能技术研究中心承接的中国雄安集团智慧能源公司、中国雄安集团水务公司合作研发的年度重点课题。项目组针对雄安新区再生水资源及寒冷的气候特点,先后攻克过冷稳定取热、可控相变连续排冰、自适应智能控制等系列关键技术,成功研发新型冰源热泵整套装备技术和清洁供暖设计工艺包。项目组研制的冰源热泵机组,单机制热功率>800kW,冰源工况下热泵主机能效比>3.2,供热能力超2.5万平方米。该项目作为国内首例具有集中供热意义的再生水可控相变潜热技术开发示范工程,将水的相变潜热纳入可再生热能利用范围,为雄安新区及北方地区集中供暖提供了新的创新解决方案,标志着我国在寒冷地区清洁供暖技术领域的重要突破。冰源热泵的应用创新及项目概况

2025-12-23

-

广州地化所何昭露、鲜海洋、朱建喜等-GCA:反应力场模拟揭示黄铁矿-水界面在厌氧条件下产生活性氧的分子机制

在距今约23–24亿年前的大氧化事件(GOE)前夕,地球长期处于缺氧状态。在这一特殊地质时期,黄铁矿(FeS2)与水在界面反应中产生活性氧(ROS)的现象,为理解早期地球化学演化及生命起源提供了重要线索。然而,由于界面反应产生的瞬态中间产物难以通过实验手段捕获,所以黄铁矿-水界面ROS生成的动力学过程尚待厘清。 为了阐明黄铁矿-水界面发生的复杂动力学过程,厘清无氧条件下黄铁矿-水界面产生活性氧的微观机制。中国科学院广州地球化学研究所朱建喜研究员团队采用ReaxFF分子动力学模拟方法,系统研究了黄铁矿不同缺陷晶面与水反应过程中氧气(O2)、过氧化氢(H2O2)和羟基自由基(∙OH)等含氧物种的微观生成路径。根据之前的DFT计算结果,本研究分别选择了黄铁矿{100}-V5、{100}-V8和{111}-2S晶面进行分子动力学模拟。研究发现,厌氧条件下活性氧的生成可分为三个关键步骤:(1)氧气生成:具有高氧化电位的黄铁矿表面可氧化表面羟基或水分子,生成分子氧(图1);(2)H2O2生成:生成的O2进一步氧化黄铁矿表面,形成H2O2(图2);(3)多种活性氧生成:H2O2与黄铁矿表面反应,进一步生成超氧自由基(∙HO2)、∙OH等活性氧物种(图3) 通过CI-NEB方法得到的氧气在黄铁矿表面生成的最佳反应路径经历多种过渡态。产生的氧气进一步氧化黄铁矿表面的模拟中仅有一条路径中观察到了过氧化氢的生成,整个生成、吸附和解离的过程耗时不到500 fs,且过氧化氢中的氧原子全部来源于氧气分子,氢原子则来源于吸附水分子。此外,我们还对过氧化氢氧化黄铁矿表面生成的∙HO2、O2和∙OH进行了详细的动力学分析,通过跟踪反应轨迹来确定这些物种的具体反应途径,阐明了不同反应途径之间的区别。 进一步对模拟结果分析后,团队提出黄铁矿不同缺陷晶面之间的电势差是驱动表面羟基和水氧化生成氧气的内在驱动力。模拟结果还强调了黄铁矿-水界面反应是以前被忽视的氧化能力来源,该界面反应产生的高氧化性物种可能直接推动了早期地球的氧化进程,并通过对硫循环和微生物过程的深刻影响,间接加速了行星尺度的氧化转变。这一发现明确了矿物-水界面反应在地球氧化历史中的关键作用,为理解地球从无氧到有氧环境的演化机制提供了新的视角。图 1. 黄铁矿{100}-V8和{111}-2S表面将OHads和水氧化成氧气的反应初始及终态构型。黄色、棕色、红色和白色球分别代表S、Fe、O和H图 2. 黄铁矿{100}-V5表面被O2和H2O氧化100 ps期间的分子数变化(a);O2和H2O氧化黄铁矿{100}-V5晶面过程中形成H2O2的反应途径(b-e);蓝色高光的分子代表反应途径的示踪剂。黄色、棕色、红色和白色球分别代表S、Fe、O和H图 3. 黄铁矿{100}-V5表面被H2O2氧化100 ps期间的分子数变化 该研究不仅从原子尺度揭示了黄铁矿-水界面反应产生ROS的动力学过程,也为早期地球“氧气绿洲”的形成机制提供了新的解释,表明黄铁矿在无氧环境中可作为局域氧化剂,可能促进了早期生命的演化与地球氧化进程的启动。 该研究由国家自然科学基金、中国科学院青年创新促进会及广东省科技计划项目资助。论文信息:Zhaolu He(何昭露),Haiyang Xian*(鲜海洋),Jianxi Zhu(朱建喜),Xiaoliang Liang(梁晓亮),Hongping He(何宏平). Revealing the reaction pathways of reactive oxygen species anaerobic generation at pyrite-water interface using the ReaxFF force field. Geochimica et Cosmochimica Acta. doi: 10.1016/j.gca.2025.11.018.

2025-11-29

-

邱钧霆、王新明等-JPCL:有机胺与有机过氧化物在气液界面快速反应生成有机氮

大气中含氮有机物(Organic nitrogen,ON)约占活性氮总量的30%,对空气质量、气候以及人体健康有重要影响。前期研究表明,有机胺参与大气光化学反应是ON的一个重要来源,然而有机胺作为还原性活性物质,能否与颗粒相中氧化剂直接作用,目前尚不清楚。有机过氧化物(Organic peroxides,OP)是气溶胶中重要氧化剂。全球生物源挥发性有机物(BVOC)是人为源VOC排放量的7倍左右,其氧化生成的颗粒相OP具有界面活性,能否与气相的有机胺发生化学反应并贡献ON?针对这一问题,中国科学院广州地球化学研究所王新明研究员和邱钧霆副研究员等,基于前期的用于气液界面的实验方法,系统研究了代表性的BOVC(α-蒎烯和石竹烯)生成的一类OP(α-hydroxyalkyl hydroperoxides,α-HH)和乙胺、丙胺、二甲胺等大气有机胺的界面化学反应。研究发现,α-HH暴露于有机胺之后浓度明显减少,生成物检测(图1,图2)证实了胺与α-HH在气液界面发生了反应,但α-HH并未氧化胺生成高价态含氮化合物,而是聚合生成高分子量的ON(反应路径见图3)。同时,基于α-蒎烯生成的α-HH信号减半时乙胺的暴露量(图1B),估算出常见大气乙胺浓度水平下,α-HH与胺的界面反应与α-HH自身水解的速率相当,是α-HH的一个重要消除途径,并能贡献ON生成。此外,前期实验室研究和外场观测发现α-蒎烯的氧化产物可与胺生成高分子量ON,且一直认为这类ON是松油醛和胺缩合而成。松油醛主要由α-HH分解生成(图3B),本研究结果发现α-HH相较于松油醛,其与乙胺的反应速率至少要快6倍以上(图4)。因此,这类ON,特别是在早期氧化阶段,可能以α-HH与胺的界面反应途径更快生成。本研究工作提出的颗粒相中ON生成的新机制,拓展了对大气ON来源认识,未来可考虑将这一生成途径融入模型,以提升大气ON生成模拟的准确性。本研究受到科技部重点研发项目、国家自然科学基金委创新研究群体项目、国家自然科学基金面上和青年项目的联合资助。相关研究成果近期发表于NI期刊The Journal of Physical Chemistry Letters。论文信息:Junting Qiu(邱钧霆),Mingxi Hu (胡明熙),Shinichi Enami,and Xinming Wang(王新明)*. Amines React Rapidly with α-Hydroxyalkyl Hydroperoxides at the Air–Liquid Interface to Form Organic Nitrogen. The Journal of Physical Chemistry Letters 2025,in press.论文连接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpclett.5c03055图1 (A)石竹烯和(B) α-蒎烯生成的α-HH暴露于不同浓度乙胺的信号强度图2 (A)石竹烯和(B) α-蒎烯生成的α-HH暴露于相同浓度,不同种类有机胺以及氨气的信号强度,(C)和(D)中展示了对应生成物图3 (A)石竹烯和(B) α-蒎烯生成的α-HH与有机胺的反应路径图4 α-HH和松油醛与乙胺反应速率的对比。第一组实验(3 min)为α-HH与乙胺的反应;第二组实验(90 min)为α-HH分解生成松油醛之后与乙胺的反应;第三组实验使用了松油醛的标准品。

2025-12-20

-

广州地化所程斌、廖泽文等-ESR:页岩中气态烃裂解机理、影响及资源意义

烃源岩生烃的核心是有机大分子向小分子烃类的转化,包含了由干酪根→液态烃→湿气→干气的有机质连续生烃与转换等一系列过程。页岩气中烃类主要由C1−C5气态烃组成,其在页岩中发生的热解反应对页岩气藏的地质地球化学特征产生重要影响,包括气态烃组成及其碳/氢同位素分馏、H2的生成、储层超压的形成、矿物溶蚀与脆性矿物的生成、储集性能与赋存空间的改造,以及页岩气资源甜点区的形成与判识等。 最近,中国科学院广州地球化学研究所廖泽文研究员、程斌副研究员及其团队成员在结合全球主要页岩气藏地质地球化学特征的基础上,系统总结了页岩中气态烃的裂解过程及其对高-过成熟页岩气藏的改造,阐述了页岩中气态烃裂解机理、影响及资源意义,主要取得如下成果认识: (1)页岩气藏中C5H12、C4H10、C3H8、C2H6和CH4的初始裂解的成熟度(Ro值)分别约为1.1%、1.1%、1.3%、1.5%和2.0%,主裂解阶段分别对应的成熟度(Ro值)区间约为1.7–2.4%、1.7–2.8%、1.8–3.2%、1.8–3.6%和3.0–4.0% (图1); (2)页岩中气态烃裂解向更多气体小分子(如CH4)转化,导致高-过成熟阶段页岩气藏干燥系数和储层压力的升高,这也是高-过成熟页岩气藏超压形成的重要原因之一(图2a); (3)页岩气中CH4裂解的开始标志着页岩生气潜力基本耗竭,其早期裂解阶段因受限速步骤(C−H键断裂)限制而普遍具有极低的裂解量,在封闭性良好的储集空间中易形成页岩气资源甜点区,其倒转程度常与产气量呈正相关关系(图2b),因此,页岩气碳同位素倒转一般是页岩气资源甜点的重要标志; (4)页岩中气态烃(尤其是CH4)的无水/有水裂解都会产生一定量H2,是高-过成熟页岩气藏中伴生的有机成因H2的重要来源; (5)随着热成熟度的增大,页岩气藏中CH4逐渐富集重的稳定同位素(13C和2H)、到高-过成熟阶段后趋于稳定,而C2H6(或C3H8)则呈现富集→亏损→再富集重同位素的演化趋势(高演化阶段甲烷、乙烷氢同位素演化趋势如图2c所示);图1 在金管封闭系统中干酪根热解过程中 C1−C5气态烃产率的变化 (6)湿气裂解导致页岩气中相应的烃类气体稳定碳同位素翻转,而CH4裂解可引发页岩气碳(图2d)、氢同位素的倒转。但烃类气体的氢同位素还会受到无机氢源(如水)的影响,导致页岩气中烃类气体氢同位素分布特征复杂化,这可能是高-过成熟页岩气藏中碳、氢同位素倒转常表现出不同步性的主要原因;图2 (a)乙烷裂解过程中增加的气体摩尔数量百分比;(b)页岩气产气量与碳同位素倒转(Δδ13CCH4-C2H6)程度的关系;(c)四川盆地页岩气甲烷、乙烷氢同位素的演化特征;(d)页岩气碳同位素倒转成因演化模式图 (7)气态烃的含水热解反应产生的甲酸、乙酸等有机酸会溶蚀页岩中碳酸盐和长石矿物(图3),从而提高了页岩储层的孔隙度和渗透率。长石溶蚀过程中伴随硅质沉淀,促进脆性石英矿物形成,有利于页岩储层压裂改造。但是,硅质沉淀也可能堵塞孔喉,降低储层渗透率,不利于页岩气的开采。图3 扫描电镜(SEM)记录实验模拟乙酸溶蚀长石(a-c)和白云岩(d-f)的溶蚀过程。(a)溶蚀前长石形态;(b)长石显被乙酸后局部形成溶蚀坑;(c)长石被严重溶蚀后形成大量溶蚀孔洞;(d)溶蚀前白云石形态;(e)白云石在75℃条件下被乙酸溶蚀形成的溶蚀坑;(f)白云石在200℃时条件下被乙酸溶蚀后形成的蜂窝状孔隙。 该研究系统总结了页岩中气态烃裂解时机及其对页岩气藏地质地球化学特征的改造作用,深化了对页岩气藏形成演化过程及其伴随的地质地球化学异常的理解,对页岩气资源勘探与开发具有重要意义。 该成果发表在地球科学领域知名综合性期刊《Earth-Science Reviews》上,研究得到了 “多圈层作用油气富集理论”的资助。 论文信息:Bin Cheng (程斌),Shida Li (李诗达).,Jianbing Xu (徐建兵),Zewen Liao* (廖泽文),2025. Gaseous hydrocarbons cracking in shale: Mechanism,impact and resource significance. Earth-Science Reviews,270,105211. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2025.105211.

2025-12-15

-

![]()

广州地化所孔凯、郭炀锐,邓文峰等-JGR-ES: 青藏高原东南缘现代陆相碳酸盐稳定同位素高程效应评估及对古高程重建的启示

基于碳酸盐稳定同位素 (δ18Ow)和团簇同位素(Δ47)的温度计近年来已广泛应用于青藏高原的高程演化研究。然而,这些方法高度依赖广泛分布、保存良好的湖相与土壤碳酸盐,而在以强侵蚀为主,缺乏连续沉积记录的地区往往难以获取,导致其应用范围受限。相比之下,洞穴碳酸盐(speleothem)和钙华(tufa)等地表碳酸盐分布更广, 不依赖大型沉积盆地,沉积环境多样,是重要的地质载体。然而,这类碳酸盐由于形成过程中普遍存在快速CO2脱气相关的同位素不平衡效应,其δ13C、δ18O以及Δ47信号偏离环境平衡值。因此,这些“非理想”碳酸盐是否具备古高度重建所需的同位素敏感性,仍需在现代自然海拔梯度下开展系统验证。图1. 研究区域的地形与采样位置示意图针对上述科学问题,中国科学院广州地球化学研究所博士孔凯在导师郭炀锐副研究员和邓文峰研究员的指导下,沿云南地区0-3500 m的海拔梯度采集现代洞穴碳酸盐和钙华样品(图1),系统评估了δ13C、δ18O 与 Δ47对高程变化的响应关系。研究得到以下主要认识:(1)尽管存在显著同位素非平衡效应,采样点平均Δ47值与海拔仍呈显著正相关(图2)。对应的温度递减率为‒5.2 ± 0.4 °C/km, 与区域现代大气温度递减率(‒5.1 °C/km)高度一致。这表明即使单个样品受到不平衡效应影响,采样点平均Δ47信号仍能可靠记录环境温度的系统性变化。(2)利用团簇同位素温度(TΔ47)和碳酸盐δ18Oc值计算的δ18Ow在海拔>1100 m区间呈现强负相关(图3),反映出典型的降水瑞利分馏过程。这表明基于碳酸盐的δ18Ow在非平衡效应下能够有效记录高海拔降水的氧同位素变化特征。(3)研究进一步利用基于现代碳酸盐建立的Δ47-海拔与δ18Ow-海拔关系,对青藏高原东南缘及中部地区全新世以来的碳酸盐结壳进行了古高程重建验证(图4)。结果显示,Δ47指标重建的高程结果与真实海拔值较为吻合;而δ18Ow在青藏高原中部存在较大偏差,反映了水汽源区及蒸发等过程的影响。尽管如此,本研究基于碳酸盐建立的δ18Ow-海拔关系与青藏高原南部现代地表水氧同位素的海拔效应普遍一致(图5),表明了该经验关系在青藏高原南部具有较好的应用潜力。图2. 采样点平均的Δ47值与海拔的相关关系图3.(a)基于碳酸盐的 δ18Ow与海拔的关系;(b)基于碳酸盐的δ18Ow值与实测水样 δ18Ow值的对比关系;(c)采样点 10 年平均降水量与海拔的关系图4.(a)基于云南地区现代 Δ47–海拔关系(a)和δ18Ow–海拔关系(b)的高程重建与实际海拔对比图5. 碳酸盐 δ18Ow–海拔关系在青藏高原地区适用性的评估该研究首次系统评估了快速去气成因的陆表碳酸盐在自然海拔梯度下的稳定同位素响应,揭示其在非平衡背景下仍能可靠记录环境温度与降雨氧同位素随海拔的系统性变化,为未来利用碳酸盐载体进行古高程重建工作拓展了新的载体与方法。该研究成果近期发表于国际地学期刊《Journal of Geophysical Research: Earth Surface》。本研究获得了国家自然科学基金的资助。论文信息:Kong, K(孔凯)., Guo, Y*(郭炀锐)., Tang, H(唐赫)., Tang, F(唐飞)., Chen, Y(陈怡伟)., Wei, G(韦刚健)., 和 Deng, W*(邓文峰). (2025). Quantifying elevation effects on δ13C, δ18O, and clumped isotope (Δ47) in modern terrestrial carbonates from the southeastern Tibetan Plateau: Implications for paleoelevation reconstruction. Journal of Geophysical Research: Earth Surface, 130, e2025JF008315 https://doi.org/10.1029/2025JF008315

2025-12-11

-

![]()

广州地化所李建平、陈华勇等-GCA&GFS:高温高压成矿实验系统揭示斑岩系统流体出溶–金属富集–Cu同位素分馏的新机制

斑岩铜(±金、钼)矿床是全球重要的Cu、Au和Mo来源,其成矿过程受岩浆房中流体出溶、盐度演化以及金属如何迁移富集的多重控制。然而,为何不同斑岩成矿系统的金属比值存在显著差异、岩浆初始出溶流体普遍呈现低盐度特征、以及Cu同位素在不同系统中呈现不同分布模式等关键科学问题,目前仍缺乏系统性、定量化的地球化学约束。 近期,中国科学院广州地球化学研究所陈华勇研究员团队联合加拿大麦吉尔大学等国内外科研人员,围绕上述前沿问题开展系统的成矿实验研究,连续在《Geochimica et Cosmochimica Acta》(2篇) 和 《Geoscience Frontiers》(1篇) 发表三项研究成果。该系列研究围绕金属的差异性分配、Cu同位素分馏以及岩浆流体出溶、演化等核心问题,构建了一个综合的“岩浆–流体–金属富集–同位素分馏”成矿机制框架,为理解斑岩成矿系统的形成、演化提供了新的视角,核心亮点如下:1. 岩浆ASI 控制Cu–Au–Mo的差异性萃取,造成斑岩Cu-Au和Cu-Mo 矿化的分异 (GCA, 2025a) (1) 富碱准铝质岩浆 (ASI~1.0) 有利于出溶富Au流体,易形成富Cu-Au矿体;而Mo对岩浆ASI呈“双峰型”响应,ASI~1.0和≥~1.2时均有利于形成高Mo/Cu比值流体,形成Cu-Mo型矿床; (2) 流体初始氯度与岩浆初始含水量对金属比值影响较弱,熔体ASI为第一控制因素; (3) 模拟计算显示,Mo的出溶效率较低,形成富Mo矿床需要更大、持续供给的岩浆系统。2. 流体主控Cu同位素分馏方向,重塑斑岩系统Cu同位素分布 (GCA, 2025b) (1) 当岩浆出溶低氯度流体 (~1 mol/kg H₂O的Cl),流体更倾向于富集重Cu同位素。随着出溶流体氯度的升高,Cu同位素的分馏趋势发生变化,这一机制源自流体中Cu络合物由 CuCl⁰ 向 (Na,K)CuCl₃⁰ 的转变; (2) 斑岩系统出溶流体氯度的差异,可能导致斑岩铜矿核部到外部原生矿石Cu同位素值呈现不同的变化模式,这也解释了为何弧岩浆(相比于MORB、OIB)的Cu同位素值变化范围更广; (3)上地壳岩浆房出溶流体主体为低盐度(~4 wt.% NaCleq),该条件下岩浆中的重Cu更倾向于进入流体,这也解释了为何斑岩矿床 hypogene ore的平均 δ⁶⁵Cu 值(+0.18‰)通常略高于地幔岩浆初始值(+0.03‰)。3. 为何斑岩系统初始出溶流体普遍低盐度? —Cl配分行为揭示其根本机制(GFS, 2026) (1) 流体-熔体间Cl的分配受流体氯度影响显著,熔体组成影响较弱; 上地壳岩浆房中出溶流体氯度会随岩浆结晶迅速降低并最终稳定于低盐度 (~ 1 mol/kg H₂O的Cl)。这与初始流体氯度和岩浆含水量无关。因此上地壳岩浆房中出溶流体以低盐度流体为主(~ 4-5 wt.% NaCleq),而全球斑岩铜矿根部的流体包裹体也普遍显示较低盐度的初始流体特征; (2) 当流体氯度 ≥ 1 mol/kg H₂O 时,Cu的萃取效率通常大于60%,能够有效萃取 Cu 用于成矿; (3) 模拟计算显示,富 Cl、富 H₂O 的岩浆最具成矿潜力,因为其流体出溶更早且具有最高的金属萃取效率(如Cu、Au、Sn、Mo等易与Cl络合的金属),是形成大型斑岩型矿床的关键条件。研究意义与展望: 上述研究基于高温高压成矿实验与模拟计算,系统揭示了岩浆房中流体出溶、氯度演化、金属选择性富集与同位素分馏等关键过程,实现了对斑岩系统多个核心环节的定量刻画,并建立了综合的成矿地球化学框架。该研究不仅系统回答了斑岩铜(±金、钼)矿床中金属比值差异、岩浆出溶流体演化、Cu同位素分布模式等长期存在的科学问题,也提出了判别成矿岩浆的新指标(如岩浆ASI、Cl–H₂O 富集特征、Cu同位素信号等),为识别高成矿潜力岩浆系统和理解大型斑岩矿床的形成提供了新的理论依据与实验支撑。 以上研究的第一作者均为李建平博士(现为加拿大麦吉尔大学Research Associate),通讯作者为陈华勇研究员,合作者包括加拿大麦吉尔大学A.E. Williams-Jones 教授、中国科学院广州地球化学研究所丁兴副研究员、中国科学院地球化学研究所张世涛副研究员等。该系列工作受到国家自然科学基金(41921003, 42230807, 42330305, 42003031)、科技部重点研发项目(2022YFC2903301)和中科院先导项目 (XDA0430301) 的联合资助。论文信息: 1. Li, Jianping., Williams-Jones, A. E., Ding, Xing., Jiang, Ziqi. and Chen, Huayong*. (2025a). The role of the melt aluminum saturation index in controlling gold and molybdenum proportions in porphyry copper deposits: An experimental investigation. Geochimica et Cosmochimica Acta. 401, 240-257. 2. Li, Jianping., Williams-Jones, A. E., Zhang, Shitao and Chen, Huayong*. (2025b). Fluid-silicate melt Cu isotope fractionation and its impact on δ65/63Cu heterogeneity in porphyry copper deposits and associated arc magmas. Geochimica et Cosmochimica Acta. https://doi.org/10.1016/j.gca.2025.11.039 3. Li, Jianping., Ding, Xing* and Chen, Huayong. (2026). Fluid-silicate melt Cl partition and its implications on magmatic fluid exsolution and hydrothermal ore genesis. Geoscience Frontiers, 17, 102187.

2025-12-15

-

广州地化所肖少轩、王新明等-ES&T Air:隧道测试揭示轮胎磨损对交通源毒害多环芳烃重要贡献

多环芳烃(PAHs)是一类环境中广泛存在的具有潜在致癌风险的持久性有机污染物。城市大气环境中,机动车尾气是PAHs的重要来源。随着机动车尾气排放标准的不断升级和电动车的日益普及,尾气排放源大幅削减,而轮胎磨损等非尾气排放(Non-exhaust emissions,NEE)的贡献可能日益凸显。综合考虑尾气和非尾气排放,实际道路交通排放的PAHs是如何演变的?这是大气环境健康方面值得关注的议题。 针对这一问题,中国科学院广州地球化学研究所王新明研究员团队通过广州珠江隧道两期(2014年与2019年)观测。隧道测试是获得实际道路机动车排放的一个有效手段,研究团队通过测试不仅获得了2014-1019期间PAHs排放因子及其毒性【以苯并[a]芘毒性当量(TEQBaP)表示】的变化,而且利用隧道环境特异性采用受体模型成功分离出柴油车、汽油车和轮胎磨损等三个来源(图1),从而量化了轮胎磨损源对PAHs贡献。 研究结果显示,2014-2019年期间,源于柴油车和汽油车尾气排放的PAHs占比从83.7%下降到71.0%,而轮胎磨损对PAHs的贡献则从16.3%上升到29.0%(图2);但如果以TEQBaP来评估潜在致癌风险计,源于尾气排放PAHs对TEQBaP贡献从61.7%下降到46.8%,而轮胎磨损排放PAHs对TEQBaP的贡献则从38.3%上升到53.2%,超过尾气源贡献。这一结果表明,随着尾气控制加严,轮胎磨损等非尾气来源不仅对颗粒物质量浓度有重要贡献,对颗粒物中毒害性组分及其健康危害也可能日益突出。电动汽车因车身更重、扭矩更大可能导致相对较多的轮胎磨损排放,在新能源车不断普及的背景下,更要考虑将非尾气排放纳入监管与健康风险评估,同时通过轮胎制作技术改进减少排放。 本研究受到国家自然科学基金、国家重点研发计划及广东省科技厅等项目资助。相关研究成果近期发表在环境科学领域期刊 ACS ES&T Air 上。论文信息: Xiao,S. (肖少轩),Zhang,R. (张润琪),Song,W. (宋伟),Pei,C. (裴成磊),Qin,Y. (覃园园),Zhang,Z. (张洲),Tian,X. (田晓),Pang,X. (庞晓蝶),Zhang,X. (张翔宇),Li,Y. (李杨),He,Q. (何秋生),Zhang,Y. (张艳利),Bi,X. (毕新慧),and Wang,X.* (王新明). Real-World Tunnel Test Reveals Tire-Wear Rivaling Tailpipe Exhaust as a Rising Source of Toxic PAHs. ACS ES&T Air (2025).论文链接:https://doi.org/10.1021/acsestair.5c00309图1:PMF模型解析出的三种PAHs排放源(柴油车排放、汽油车排放、轮胎磨损)的成分谱。图2:2014年与2019年各排放源对PAHs质量浓度及致癌毒性(以苯并[a]芘毒性当量TEQ计)贡献的对比。

2025-12-11

-

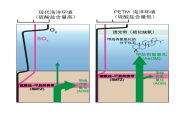

广州地化所 | 海水硫酸盐含量:改写甲烷命运的"化学开关"——科学家揭示北极海洋如何在5600万年前加剧全球变暖

概念图:PETM时期北极海洋甲烷氧化路径转变概念图(研究团队供图) 在5600万年前的超级变暖事件(古新世-始新世极热事件,PETM)中,地球经历了极端的全球变暖和海洋酸化。由于该事件与当前气候变化存在诸多相似,一直备受科学界关注。然而,其背后的碳循环机制始终是未解之谜。9月25日,中国科学院广州地球化学研究所与国际合作团队在国际学术期刊《自然·地球科学》(Nature Geoscience)发表论文指出,海洋硫酸盐浓度的微妙变化,能够改变甲烷的消耗方式,就像一个控制全球气候的"化学开关"低硫海洋,甲烷命运的分水岭 甲烷是仅次于二氧化碳的第二大温室气体,而大量的甲烷以水合物“可燃冰”的形式储藏在海底。以往科学家担忧海底甲烷释放后会大量进入大气,直接加剧全球变暖。但近年研究发现,绝大部分海底释放的甲烷都会快速溶解在海水中,然后被各种微生物"消化"掉,很少能直接进入大气。问题是,甲烷被"消化"的方式不同,对海洋和气候的影响也截然不同。 现代海洋中,约90%的甲烷会被沉积物中的微生物在无氧条件下利用,这个过程就像"慢燃发电厂"——以硫酸盐作为"燃料",高效转化甲烷能源,同时产生碱性物质,缓解海洋酸化。但是,PETM时期北极海水硫酸盐浓度不到现代的三分之一。 "因为硫酸盐严重不足,就像燃料短缺一样,发电厂无法正常工作,甲烷只能进入海水,"项目负责人张一歌研究员解释,"这时候,另一类喜欢氧气的细菌开始'快速燃烧'甲烷——它们直接消耗氧气,快速释放CO₂,就像高温燃烧释放大量废气一样。""分子化石",揭秘古代甲烷循环 研究团队通过检测一种特殊的分子痕迹——化合物hop-17(21)-ene及其碳同位素组成,成功"复原"了5600万年前的甲烷氧化过程。这些分子痕迹就像古代细菌留下的"身份证",显示在PETM事件后期,进行“快速燃烧”的甲烷分解细菌活动显著增强并达到高峰。 "通过读取这些'身份证',我们可以准确知道当时哪类微生物在工作,是慢燃发电还是快速燃烧,工作强度有多大,"第一作者Bumsoo Kim (金泛寿) 博士说。北极海洋:从"吸碳"到"排碳"的逆转 基于海洋浮游植物分子痕迹重建的CO₂浓度显示,PETM恢复期北极海洋的CO₂浓度水平比全球平均值高200-700ppm,这说明北极海洋从原本吸收二氧化碳的"海绵"变成了排放二氧化碳的"烟囱"。 "因为海水变淡、硫酸盐减少,甲烷只能通过'快速燃烧'的方式分解,直接制造了大量CO₂,"合作作者沈佳恒研究员表示,"这从根本上改变了北极在全球碳循环中的角色,变成温室气体排放源"。地质活动如何影响气候? 研究进一步揭示,地质活动,如地壳运动和岩石形成、大陆风化、火山喷发等,会直接影响海洋硫酸盐含量,进而决定了甲烷分解的方式。在数亿年前的中生代(恐龙时代)至数千万年前的新生代早期的远古海洋中,硫酸盐含量长期较低,这一特征可能对全球碳循环和气候产生了重要影响。 “这就像地球系统过程控制着海洋的'燃料供应系统”,进而影响甲烷能源的利用方式和整个气候系统,"张一歌研究员强调。现代启示:北极甲烷的未来 随着现代北极海洋快速变暖和淡化,类似的甲烷氧化机制可能被再次激活。该研究提醒我们:当北极海水变淡、化学环境改变时,可能重演5600万年前的故事——甲烷从高效利用转向快速燃烧,需要密切关注这一区域的变化。 该研究得到了中国科学院、中国科学院广州地球化学研究所启动资金,国家自然科学基金委 (编号:42220104003、42488201) 等项目资助。国际大洋发现计划 (IODP) 提供了样品及相关的数据。研究团队将继续深入研究地球系统过程对生物地球化学循环的控制机制。 文章发表后,获得包括新华社、人民日报、China Daily、参考消息、半月谈、科技日报、南方Plus、新快报、新华网、新浪网、科学网、中科院之声等多家媒体的广泛关注和报道。相关论文信息:Bumsoo Kim (金泛寿), Yi Ge Zhang (张一歌), Richard Zeebe and Jiaheng Shen (沈佳恒), Arctic CO2 emissions amplified by aerobic methane oxidation during the Palaeocene–Eocene Thermal Maximum, Nature Geoscience, 18, 975-982, https://doi.org/10.1038/s41561-025-01784-3。

2025-12-15