我国已经成为世界能源消费和CO2排放大国,近十几年惊人的排放总量和增长速度不可避免地受到国际社会的普遍关注。为争取碳的排放权,在进一步弄清全国范围内碳收支清单的同时,亦需加强陆表系统固碳过程及其对环境变化的响应研究。

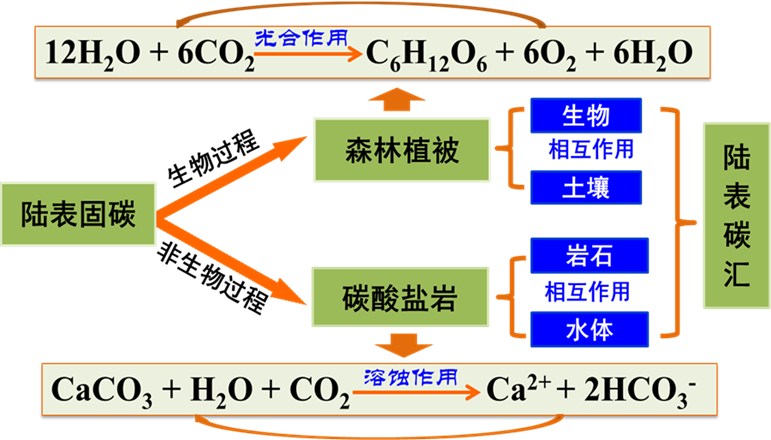

森林植被和碳酸盐岩作为陆表系统生物与非生物固碳过程的两大主体,前者的光合作用将大气CO2转化为相对稳定的有机碳,而后者的溶蚀过程则吸收大气CO2并以无机碳的形式进行储存。我国热带亚热带集中分布了常绿森林植被和喀斯特地貌单元(碳酸盐岩),构成我国最重要的碳汇区域。

中国科学院华南植物园生态系统生态学研究组(PI:周国逸研究员)闫俊华等牵头完成的该成果依托中科院战略性先导科技专项、广东省自然科学基金团队和国家自然科学基金项目对我国热带亚热带生物与非生物固碳过程及其对环境变化的响应进行研究,取得了以下科学发现:

1)发现我国热带亚热带森林植被地下与地上部分固碳速率相当,喀斯特地貌单元地下水与地表水固碳速率也相当。指出以往基于森林植被地上部分和喀斯特地貌单元地表水碳汇量的估算只能反映该区域陆表系统生物与非生物固碳量的一半。

2)提出我国热带亚热带森林植被固碳的呼吸控制假说和喀斯特地貌单元固碳的降水驱动机制。指出我国热带亚热带季风气候作用下形成的水热同期的湿季(即使是生长季)不利于森林植被生物固碳,但有利于喀斯特地貌单元非生物固碳。

3)揭示我国热带亚热带森林植被和喀斯特地貌单元固碳对N沉降增加比对大气CO2浓度升高响应更敏感,对降水变化的响应比增温的响应更敏感。指出热带亚热带区域陆表系统生物与非生物固碳研究更应该关注区域环境(N沉降、降水)的变化。研究成果在理论上推动了不同驱动机制在生物与非生物固碳过程研究中的应用,对重新认知区域碳平衡乃至全球碳循环具有重要意义;在实践上提出了我国碳汇空间,为我国经济的高速增长争取了碳的排放权,直接服务于我国的环境外交谈判。

附件下载: