-

我国科学家破解稀土成矿谜题:岩浆侵位深度控制稀土成矿潜力

稀土是新能源、高新技术等领域不可或缺的关键原料。全球一半以上的稀土储量来自一种名为“碳酸岩”的火成岩,但奇怪的是,仅有不到10%的碳酸岩体真正形成了有经济价值的稀土矿床。为什么有的碳酸岩富集稀土,有的却不能?2月3日,中国科学院广州地化所薛硕副研究员、杨武斌研究员及其合作团队在国际学术期刊《自然·通讯》上发表的最新研究给出了关键答案:碳酸质岩浆的侵位深度(即压力)是控制稀土能否超常聚集的关键因素。研究团队用高温高压实验模拟了碳酸质岩浆在中上地壳(约地下6-20公里)的冷却结晶过程,发现以大约地下10公里(对应压力约0.3 GPa)为界,岩浆的演化会呈现两条截然不同的“命运之路”:当碳酸质岩浆侵位较浅(<0.3 GPa)时:磷灰石会较早结晶,此时形成的磷灰石富含硅和钠,其晶体结构如同一种特殊的“牢笼”,能将稀土元素牢牢固定在晶格内,导致稀土元素在早期就被锁定,难以继续迁移和聚集。同时,低压环境促使岩浆释放出大量低盐度热液。这类热液搬运稀土元素的能力很弱,无法将残余稀土有效聚集起来,因此难以驱动晚期形成具有经济价值的矿床。当碳酸质岩浆侵位较深(>0.3 GPa)时:橄榄石最先结晶,大量消耗岩浆中的“硅”,使得后续结晶的磷灰石无法构建“牢笼”,难以容纳和锁死稀土元素。同时,高压环境使岩浆能溶解更多的水,延迟了热液流体的分离,促使体系向富碱和富挥发分的“盐熔体”演化;稀土元素在这类盐熔体中具有较高的溶解度,因此能在残余熔体中持续富集,并结晶出大量过渡性的黄锶碳钠矿等矿物,为晚期氟碳铈矿等经济矿物的大规模沉淀奠定坚实基础。这一发现完美地阐释了全球碳酸岩型稀土矿床的分布规律(图1):世界级稀土矿床,如中国的白云鄂博、牦牛坪等,其成矿岩体侵位深度均大于10公里;而许多侵位较浅的碳酸岩体,如瑞典的Alnö、坦桑尼亚的伦盖伊等,虽然岩石中也可能含稀土,但往往分散不富集,不具备开采经济价值。该研究首次构建了“压力‒矿物结晶顺序‒熔体性质‒稀土富集”的完整因果链条,不仅深化了对稀土超常富集机制的认知,也为碳酸岩型稀土矿床的勘查提供了新启示。图1 岩浆侵位深度与碳酸岩型稀土矿床的形成图2:在电子探针实验室,薛硕副研究员(左)与杨武斌研究员(右)一同进行实验样品的微区成分分析,以获取关键的地球化学数据论文信息 标题:Formation of giant carbonatite rare earth deposits controlled by deep-seated magma chambers作者:Shuo Xue*(薛硕), Wubin Yang*(杨武斌), Hecai Niu(牛贺才), Hongping He(何宏平), Jianxi Zhu(朱建喜), Xiaoliang Liang(梁晓亮), Weidong Sun(孙卫东), Ming-Xing Ling(凌明星), Xing Ding(丁兴), Wanzhu Zhang(张婉珠)论文网址:https://www.nature.com/articles/s41467-026-68785-7

2026-02-10

-

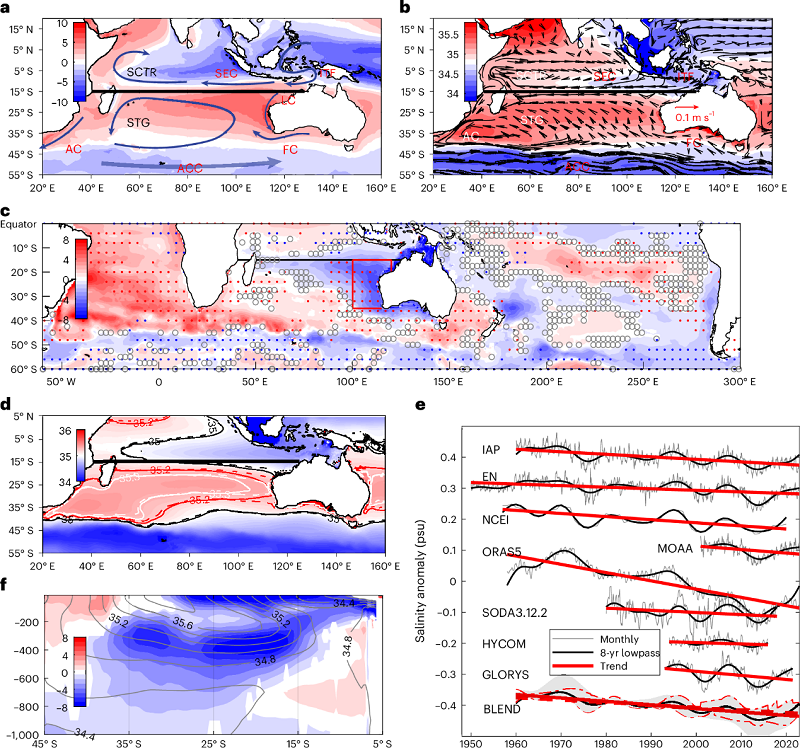

南海海洋所 | 研究发现印太淡水池快速扩张和南印度淡水输送路径变化

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境与岛礁生态全国重点实验室海洋动力热力过程及其环境效应研究团队,在气候变化背景下的全球水循环研究领域取得重要进展。相关研究成果以《The expanding Indo-Pacific freshwater pool and changing freshwater pathway in the South Indian Ocean》为题,发表在Nature Climate Change上。该论文第一作者为研究员陈更新,通讯作者为陈更新与科罗拉多大学博尔德校区教授Weiqing Han,共同作者包括Aixue Hu, Gerald A. Meehl, Arnold L. Gordon, Toshiaki Shinoda, Nan Rosenbloom,张磊, Yukio Masumoto等。印太淡水池位于从东印度洋延伸至西太平洋的热带区域,由于频繁降雨和较弱蒸发,表层海水天然偏淡,是全球温盐环流的重要源区。通过海洋“传送带”系统,它向全球输送热量、盐分与淡水,对调节全球气候具有关键作用。随着全球气候变暖,该区域的淡水分布和输运机制可能发生显著变化,但其规模、动力机制及对南印度洋的影响仍缺乏系统定量研究。研究发现,自20世纪60年代以来,南印度洋上层600米的盐度显著下降,35.3 psu 等盐度线所包络的高盐海水面积减少约30%,淡水量以每十年约6.5±0.5%的速率增加,构成南半球范围内观测到的最强淡化信号。研究显示,全球变暖导致印度洋和热带太平洋上空风场发生系统性调整,增强了印尼贯穿流和副热带环流的淡水输运,使更多印太淡水池的低盐水输送至南印度洋。不同于传统热带路径,研究发现,在上层约200米范围内,淡水更显著地沿副热带通道向南扩展,标志着淡水输运结构发生重要变化。若将淡化幅度换算为淡水体积,相当于向该海域(100–120° E, 35–15° S)每年增加约6600个杭州西湖的水量。海水变淡降低密度并增强层结,抑制垂向混合,而垂向混合对于输送热量和营养盐至关重要。因此,印太淡水池的扩张及输运通道变化不仅可能影响海洋内部热盐结构,还可能对全球温盐环流、海气相互作用及海洋生态系统产生深远影响。该研究获得国家重点研发计划、国家自然科学基金、广东省卓越青年团队、中国科学院青促会优秀会员等项目联合资助。论文信息:Chen, G., Han, W., Hu, A. et al. The expanding Indo-Pacific freshwater pool and changing freshwater pathway in the South Indian Ocean. Nat. Clim. Chang. (2026). https://doi.org/10.1038/s41558-025-02553-1原文链接:https://www.nature.com/articles/s41558-025-02553-1图1 全球南半球热带-亚热带海域上层600 m的1960–2022年线性盐度趋势(单位:10⁻² psu/30年)。颜色阴影(白色区域)表示趋势超过(低于)95%显著性水平;红/蓝点为蒸发–降水(E–P)趋势显著正/负区域;灰圈表示八个单独数据集中,少于六个趋势符号与融合数据集一致的区域。

2026-02-12

-

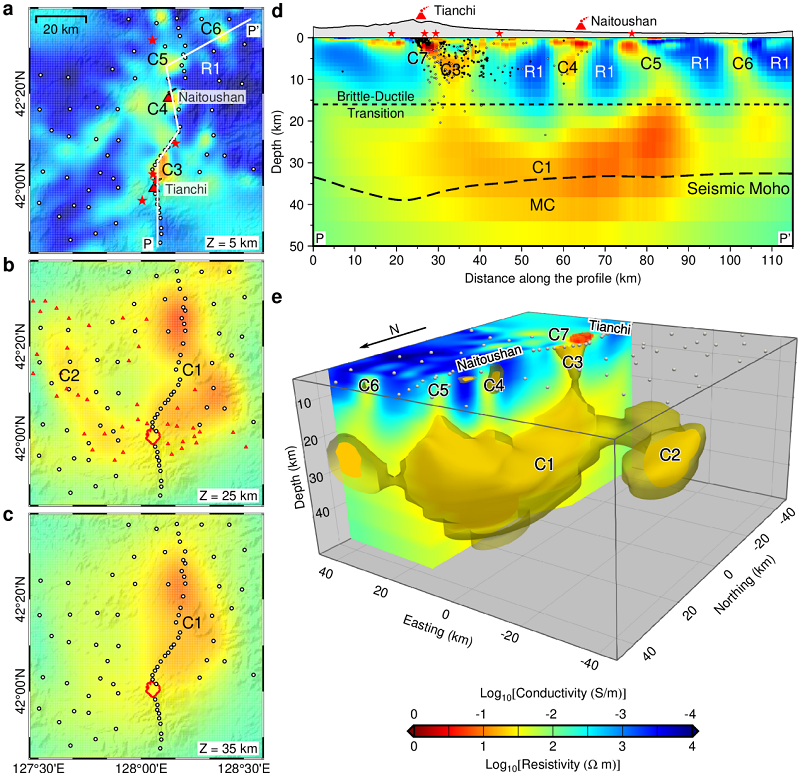

南海海洋所 | 全景透视长白山火山区跨地壳岩浆系统

近日,中国科学院南海海洋研究所研究员张帆/林间团队,联合国内外多家单位,综合利用大地电磁、地震学、岩石学及历史喷发资料,系统揭示了长白山火山区跨地壳岩浆系统的结构模型。相关成果发表于《Communications Earth & Environment》。论文第一作者为助理研究员杨博,通讯作者为研究员张帆。长白山火山是东北亚规模最大、喷发潜在危险最高的活火山之一。近年来,该火山地震活跃、地表形变异常,显示其深部岩浆系统仍处于活跃状态。尽管多学科证据表明火山作用与岩浆活动往往贯穿整个地壳,但目前对长白山地区的跨地壳岩浆系统的深层分布规律尚较模糊。研究团队基于长白山火山区的78个大地电磁台站数据,构建了高分辨率的三维电阻率模型,在天池火山下方识别出从浅地表至上地幔垂向连续分布的低阻异常,反映了完整的跨地壳岩浆系统。该系统包含三个明显分层又相互连通的岩浆储库:(1)下地壳玄武质岩浆储库(20-35km深),估算熔融分数2.1-3.7%,体积约19,500 km³,构成深部地壳热区主体;(2)上地壳粗面质岩浆储库(5-10km深),估算熔融分数7.0-16.3%,体积约95 km³,顶部地震频发,可能与岩浆驱动破裂有关;(3)浅部碱流质岩浆储库(2-3.5 km深),估算熔融分数18.8-23.8%,体积约36 km³,与长白山“千年大喷发”岩浆房位置吻合。研究进一步指出,下地壳热区的熔体体积比浅部高约1-2个量级,该特征在黄石火山系统中也有发现,且也适用于部分俯冲带和裂谷火山系统,意味着深部热区可能主导浅部储库规模,进而控制火山喷发体量。本研究得到国家重点研发计划、广东省自然科学基金、日本学术振兴会基金等项目资助。论文信息:Bo Yang, Fan Zhang*, Makoto Uyeshima, Jian Lin, Wule Lin, Jianfeng Yang, Xubo Zhang, Wei Wang, Chen Liao, Hui Fang, Gengen Qiu & Xiangyun Hu. Deep crustal hot zones control shallow magma reservoirs in an active transcrustal magmatic system. Commun Earth Environ 7, 141 (2026)原文链接:https://www.nature.com/articles/s43247-025-03160-w图1 长白山火山区三维电性结构模型图2 长白山火山区跨地壳岩浆系统

2026-02-11

-

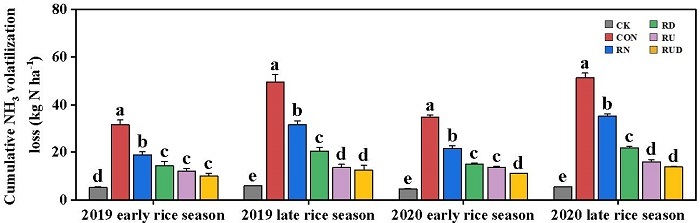

亚热带生态所 | 氮素可持续管理对稻田氨排放的影响机制取得进展

氨挥发是稻田生态系统中氮素损失的主要途径,这会导致巨大的经济损失和不良的环境危害。然而,深施肥料与脲酶抑制剂联合施用条件下氨挥发的具体特征、区域减排潜力以及相关微生物响应仍不清楚。氨挥发是稻田生态系统中氮素损失的主要途径,这会导致巨大的经济损失和不良的环境危害。然而,深施肥料与脲酶抑制剂联合施用条件下氨挥发的具体特征、区域减排潜力以及相关微生物响应仍不清楚。针对这一科学问题,中国科学院亚热带农业生态研究所土壤生态与农业环境课题组在亚热带双季稻种植系统中进行了一项为期两年的连续高频原位观测实验,系统揭示了氮肥深施与脲酶抑制剂联合施用对稻田氨挥发的影响及机制。该研究共设置了六种处理:①不施氮肥;②常规施氮;③氮肥用量减少 30%;在降低氮肥用量的情况下:④氮肥深施(位于土壤表面以下 7 厘米处);⑤脲酶抑制剂使用以及⑥深埋与脲酶抑制剂联合施用。研究发现,氮肥深施与脲酶抑制剂的结合相较于常规氮肥施用处理,累计氨挥发总量减少了68.0%-73.8%。氮肥深施与脲酶抑制剂的结合的氨挥发减排潜力高于深施和脲酶抑制剂的单独处理。氮肥深施与脲酶抑制剂结合的减排效果归因于对尿素水解速率和土壤脲酶活性的抑制,从而显著限制了土壤中铵态氮的积累。此外,氮肥深施与脲酶抑制剂结合降低了土壤微生物多样性指数(包括Shannon, Simpson, Chao1, ACE指数),氮肥深施与脲酶抑制剂结合使土壤酸杆菌和卡登巴菌属的相对丰度增加,而γ-变形菌门、β-变形菌门、蓝细菌门和浮霉菌门的丰度则显著降低。在功能层面,氮肥深施与脲酶抑制剂结合处理下调了关键的微生物代谢途径,包括半乳糖代谢和戊糖磷酸途径。这些转变形成了一个不利于快速生成和释放铵离子的微生物环境,从而进一步降低了氨气挥发。与常规施肥处理相比,减氮30%处理使水稻产量显著降低了15.5%,而氮肥深施、使用脲酶抑制剂以及深埋与脲酶抑制剂联合施用在减氮30%的情况下,四个水稻生长季中均实现了水稻产量不减少。单独深施肥料、单独使用脲酶抑制剂以及深埋与脲酶抑制剂联合施用显著提高了氮利用效率,在深埋与脲酶抑制剂联合施用处理下氮利用效率最高(54%-63%),其次是单独深施肥料(47%-59%)和单独使用脲酶抑制剂(47%-59%)。进一步的全国估算结果显示,单独的氮肥深施和脲酶抑制剂分别能使中国稻田的氨排放量减少423 Gg N yr-1和490 Gg N yr-1,而氮肥深施与脲酶抑制剂的结合能使中国稻田的氨排放量减少528Gg N yr-1,减少的氨排放量占稻田施肥总量约7%-9%。从区域来看,氮肥深施与脲酶抑制剂的结合对中国中南部地区氨减排量最大,占中国总减排量的38%。该研究强调了在高排放地区优先实施减排措施以实现最大环境效益的重要性,并且为稻田种植系统的氮素可持续管理提供了重要的科学依据。该项研究成果以Sustainable Nitrogen Management in Paddy Fields: Synergistic Effects of Deep Fertilization and Urease Inhibitors on Ammonia Volatilization and Associated Soil Microbiome为题发表在农业生态环境领域权威期刊Agriculture Ecosystems & Environment上。亚热带所助理研究员方贤滔和已毕业博士生朱潇为论文共同第一作者,亚热带生态所沈健林研究员为通讯作者,亚热带生态所吴金水研究员、北京大学周丰教授和澳大利亚墨尔本大学Deli Chen教授等参与了论文研究及指导工作。该研究得到国家重点研发计划以及国家自然科学基金等项目的资助。论文链接图1 不同氮素管理措施下双季稻田NH3挥发累计排放量注: CK(不施氮肥);CON(常规施氮肥);RN(氮肥用量减少30%);RD(氮肥用量减少30%+氮肥深施);RU(氮肥用量减少30%+脲酶抑制剂);RUD(氮肥用量减少30%+氮肥深施深埋+脲酶抑制剂)图2 不同氮素管理措施对土壤微生物的影响(a)和(b):六种处理方式下的土壤微生物α多样性指标(Shannon, Simpson, Chao1, ACE指数);(c)和(d):微生物群落组成的主坐标分析(PCoA);(e)和(f):不同处理方式下优势微生物分类群(属水平和科水平)的相对丰度。图3 中国各区域氨排放及各减排措施的减排潜力估算

2026-02-11

-

南海海洋所 | 研究揭示东印度洋班达弧潜在地震空区

近日,中国科学院南海海洋研究所林间院士团队联合多学科团队,在东印度洋班达弧构造变形与地震风险研究方面取得重要进展。研究团队采用跨学科方法,综合解析海洋地球物理、大地测量和地震学等多源观测资料,揭示了班达弧存在两个潜在地震空区。研究成果发表于国际期刊《Global and Planetary Change》,副研究员杨晓东为论文第一作者,教授栾锡武为论文通讯作者。东印度洋巽他—班达弧位于东南亚环形俯冲系统最东端,是印-澳板块、欧亚板块、太平洋板块和菲律宾海板块四大板块的汇聚区域。该区域兼具典型海沟—岛弧体系与弧—陆碰撞构造,地质结构复杂,地震活动频繁。研究团队综合利用多道地震反射剖面、地震目录与震源机制解、GPS速度场及深部地震速度模型,定量计算了弧后弗洛勒斯-韦塔(Flores-Wetar)反冲断裂与弧前帝汶海槽的断裂滑动速率及区域应变率,并结合历史地震与仪器记录,系统阐明了不同构造单元的现今变形特征及其与强震孕育的关系。研究结果表明,弧后弗洛勒斯-韦塔反冲断裂与弧前帝汶海槽共同吸收了印—澳板块与巽他板块约75 mm/yr的汇聚速率。其中,弗洛勒斯-韦塔断裂滑动速率为7.6–23.9 mm/yr,是区域绝大多数强震(MW 6.6)的发震构造,包括1992年MW 7.9弗洛勒斯地震及其引发的海啸灾害。帝汶海槽滑动速率为13.3–30.7 mm/yr,但近百年来仪器观测未记录到强震活动,地表及浅部构造活动迹象亦相对较弱。通过综合分析区域应变速率与地震分布特征,研究团队发现弗洛勒斯-韦塔断裂沿走向存在显著的地震活动差异,并识别出两处潜在"地震空区"。这些区域应变累积显著但长期未发生强震破裂,暗示未来存在发生大地震的高风险。该研究从区域尺度揭示了弧—陆碰撞背景下前弧与后弧构造单元在变形样式与地震活动性方面的差异,为理解东南亚复杂板块汇聚区的动力学演化提供了新的观测约束,也为东印度洋地震海啸灾害预警提供了重要的科学依据。图1 东印度洋班达弧区域构造与强震(MW ≥6.6)分布图图2 根据GPS运动速度计算的班达弧应变速率和推测的地震空区图3 东印度洋班达弧深部区域的三维构造图本研究得到国家自然科学基金、中国-东盟海洋合作基金、中国科学院国际伙伴计划和广东省重大人才工程等项目等联合资助。论文信息:Yang Xiaodong, Luan Xiwu, Zhu Liangyu, Han Xnizhe, Zhang Zhiwen, Zhou Zhiyuan, Lin Jian, & Wang Liming, 2026. Active faulting and crustal deformation along the East Sunda-Banda Arc: Implications for Regional Geohazards. Global and Planetary Change, 259, 105326.文章链接:https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2026.105326其他相关论文:Zhang Z., Yang X.*, Mooney W.D., Rebecca B E., Zhao S., Lin J., Zheng T., Xu, H., 2024. An integrated study of age and formation of the Aru Trough, eastern Banda Arc, Indonesia: Implications for seismic hazards. Tectonics, 43, e2024TC008449.Yang X.*, Singh S. C., Deighton I., 2021. The margin-oblique Kumawa strike-slip fault in the east Banda forearc: structural deformation, tectonic origin and geohazard implication. Tectonics, 40(4): 1-23.Yang X.*, Singh S. C., Tripathi A., 2020. Did the Flores backarc thrust rupture offshore during the 2018 Lombok earthquake sequence in Indonesia? Geophysical Journal International, 221(2): 758-768.

2026-02-06

-

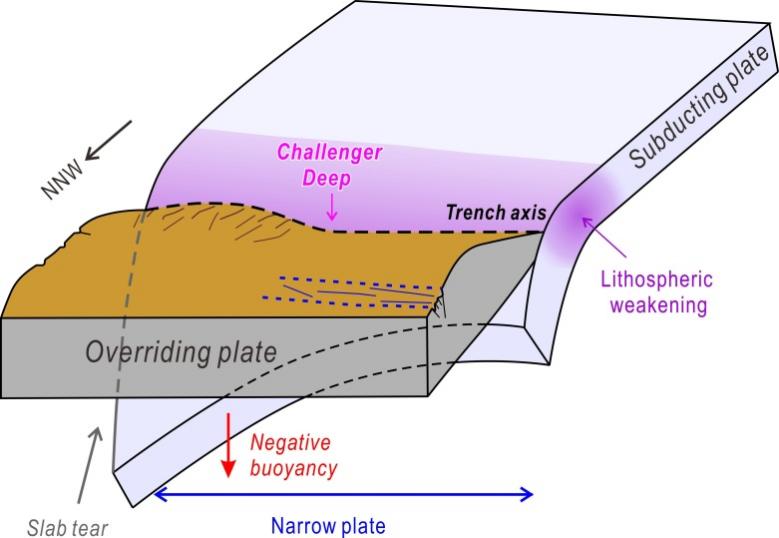

南海海洋所 | 研究揭示马里亚纳海沟"挑战者深渊"万米深度形成机制

近日,中国科学院南海海洋研究所张帆研究员团队在国际地学期刊《地球与行星科学通讯》(Earth and Planetary Science Letters)发表最新研究成果,揭示了马里亚纳海沟"挑战者深渊"(Challenger Deep)水深超万米的形成机制。副研究员张江阳为第一作者和通讯作者,研究员张帆为共同通讯作者,合作者包括林间院士、美国德克萨斯大学达拉斯分校教授Robert J. Stern及香港中文大学教授杨宏峰。马里亚纳海沟位于太平洋板块向菲律宾海板块俯冲的汇聚边界。其中南段的"挑战者深渊"水深逾10900米,不仅比北段深约2000米,更是全球海洋最深处。传统理论将其归因于俯冲板块年龄(1.2-1.6亿年)导致的负浮力增强,或前弧区域的陡峭地形,但这些因素无法定量解释南北段之间如此显著的深度差异。研究团队通过系统分析马里亚纳海沟沿走向的多条垂直地形剖面,发现南段俯冲板块在进入海沟前的坡度和曲率显著高于北段及全球其他海沟,表明该区域发生了异常强烈的弹性弯曲变形。基于这一观测,团队创新性地构建了负浮力驱动的弹性板弯曲模型,突破传统刚性板块假设,更真实地刻画了俯冲系统的力学响应。模型揭示:近海沟区域岩石圈有效弹性厚度显著降低是控制海沟深度的关键因素——当岩石圈刚度减弱时,俯冲板块的负浮力可高效转化为向下的弯曲变形,导致海沟前方产生极大挠曲。进一步的三维数值模拟表明,俯冲板块沿走向的几何分段效应会显著放大局部弯曲。南马里亚纳地区存在的板块撕裂结构限制了俯冲板块的横向连续性,削弱了沿走向的力学耦合,使弯曲变形在“挑战者深渊”区域集中发展。研究进一步指出,正是“岩石圈弱化—负浮力驱动—板块撕裂分段”三种机制的协同作用,共同造就了这一全球极端深度。该研究从板块变形的力学机制角度,为极端海沟地形提供了统一且可量化的物理解释,强调了俯冲带几何分段和力学非均一性在控制海沟形态中的关键作用。相关方法和结论可推广至全球其他俯冲带研究,为理解板块俯冲过程及其地表响应提供了新的理论框架。论文信息:Jiangyang Zhang*, Robert J Stern, Fan Zhang*, Jian Lin, Hongfeng Yang(2026). Unusually tight bending of subducting Pacific plate causes the extreme depth of Challenger Deep. Earth and Planetary Science Letters. 679: 119886. 原文链接:https://doi.org/10.1016/j.epsl.2026.119886图1 马里亚纳海沟南部和中部测深和板块年龄图图2 马里亚纳海沟南部与北部,及全球海沟的坡度和曲率对比图。图3 挑战者深渊极端深度的 “岩石圈弱化—负浮力驱动—板块撕裂分段” 控制示意图<!--!doctype-->

2026-02-05

-

南海海洋所 | 真菌来源抗虫活性生物碱的结构多样性与生物合成机制研究取得新进展

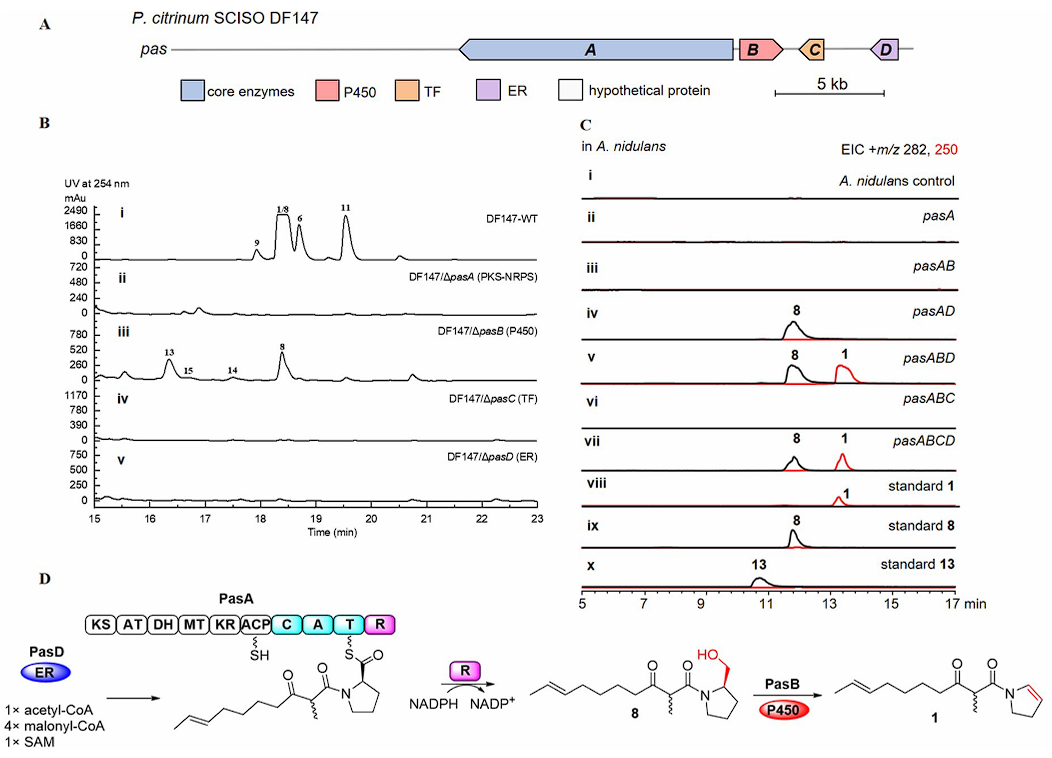

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境与岛礁生态全国重点实验室、热带海洋生物资源与生态实验室、广东省海洋药物重点实验室闫岩研究员团队在真菌来源抗虫活性生物碱的结构多样性与生物合成机制研究取得新进展,相关成果以“Structural Diversification and Biosynthesis of Pesticidal Pyrroline-Derived Alkaloid from Penicillium. citrinum SCSIO DF147”为题,发表于国际知名期刊Journal of Agricultural and Food Chemistry。该论文由硕士研究生王松涛(已毕业)、朱祥龙为共同第一作者,研究员闫岩、副研究员宋永相为共同通讯作者。大连理工大学的教授刘田团队在抗虫方面,济南大学老师王文贵在中间体合成方面做了重要贡献。随着全球农作物害虫抗药性的不断增强,开发具有新颖作用机制、高效且低毒的生物农药已成为现代农业发展的迫切需求。昆虫几丁质酶(Chitinases)在昆虫的生长、蜕皮及变态发育过程中扮演关键角色,抑制其活性会导致昆虫生长停滞、化蛹失败甚至死亡,因此被视为开发新型杀虫剂的理想靶点。MOEP(1)类生物碱最早是从海洋来源的青霉真菌中发现的一类吡咯啉衍生化合物,凭借其优良的抗虫及抗菌性能,展现出作为先导药物的应用前景。然而,前期研究仅发现其具有抑制昆虫保幼激素合成的作用,没有更多的靶标筛选,缺乏系统的结构多样性和构效关系研究。另外,关于MOEP化合物也仅有化学合成报道,其生物合成基因簇和生物合成研究也尚未知。限制了利用合成生物学手段对其进行深入研究的途经。团队以几丁质酶抑制活性为导向,对一株沙虫来源的海洋真菌Penicillium citrinum SCSIO DF147进行深入挖掘,从中发现了5类包括吡咯、吡咯啉、吡咯烷、吡咯里西啶、及开环吡咯烷共15个吡咯啉衍生生物碱(1-15),含5个新化合物 (图1)。为该类化合物的研究奠定了基础。图1 从Penicillium citrinum SCSIO DF147及其突变体DF147/ΔpasB中分离得到的吡咯啉衍生物生物碱(1−15)(红色数字表示新化合物)。通过对几丁质酶(OfChtII 和 OfChi-h)抑制活性的构效关系研究显示,吡咯啉结构单元和脂肪链的Δ8',9'不饱和双键是该类化合物的关键功能基团,吡咯啉结构的变化和链上双键位置的移动或变化都会造成活性的下降或消失(图2)。在此基础上,对鳞翅目害虫小菜蛾的抗虫实验以及植物病原菌的抗菌实验进一步证明了构效关系,显示了化合物MOPE(1)良好的抗虫抗真菌效果。尤其是对农业主要害虫小菜蛾(Plutella xylostella)在5 mM浓度下施药5天后致死率达100%,化合物1的效果优于阳性对照药物除虫脲(Diflubenzuron)(图3)。图2 吡咯啉衍生生物碱构效关系图3 用5.0 mM化合物1、8和13喂养的P. xylostella的死亡率。NC:阴性对照,PC:用DFB处理的阳性对照。进一步,团队对活性化合MOEP的生物合成研究中,利用全基因组测序、基因敲除/回补、异源表达、以及关键酶的体内外功能验证等方法,确定了该化合物的生物合成基因簇,其分别由四个基因(pasA–D)编码骨架合成酶PKS-NRPS(PasA)、细胞色素P450酶PasB,转录因子PasC和烯酰还原酶PasC组成。发现MOEP(1)化合物先由骨架基因负责的PKS-NRPS蛋白PasA和还原蛋白PasD协作,合成关键中间体羟甲基吡咯烷化合物8,化合物8进一步经细胞色素P450酶PasB脱去C2位的羟甲基以及C3位氢形成Δ2,3双键,从而形成具有吡咯啉功能基团的活性化合物1(图4)。图4 吡咯啉衍生生物碱生物合成基因簇(A)和MOEP(1)的生物合成途径(D)该研究不仅拓展了MOEP类化合物的结构类型,深化了其构效关系研究、还在原有保幼激素靶标的基础上发现了其作用于几丁质酶的新靶标,为该类化合物抗虫机制的研究和应用奠定了基础,也为以几丁质酶导向的新型抗虫抗菌先导化合物的发掘提供了借鉴。该研究也是在海洋微生物先导药物的发掘中,继从海洋放线菌SCSIO 11791中发现的具有几丁质酶抑制活性的抗虫先导化合物lynamycin B(J. Agric. Food. Chem. 2021, 69(47),14086-14091.)之后的又一进展。以上研究工作得到了国家重点研发计划、海南省自然科学基金、广州市重点研发计划、广东特支计划 “海洋药物研究开发创新团队”和南沙科技计划项目等的资助。论文信息:Songtao Wang#, Xianglong Zhu#, Huijie Xie, Huijuan Li, Hanwei Li, Wengui Wang, Tian Liu, Yan Yan*, and Yongxiang Song*. Structural Diversification and Biosynthesis of Pesticidal Pyrroline-Derived Alkaloid from Penicillium citrinum SCSIO DF147. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2026, doi/10.1021/acs.jafc.5c15871论文链接:https://doi.org/10.1021/acs.jafc.5c15871<!--!doctype-->

2026-02-05

-

广州健康院开发更安全高效的新型哺乳动物雷帕霉素靶蛋白抑制剂

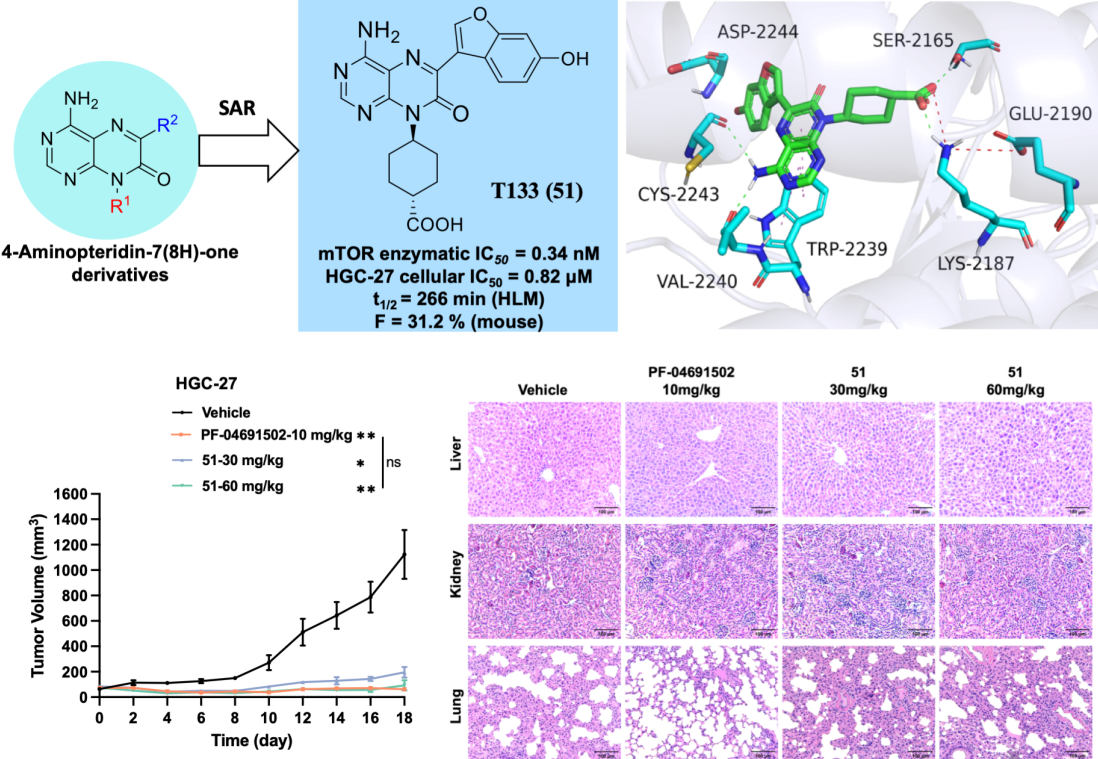

近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院药物化学生物学组、纳米转化医学研究组和Micky D. Tortorella研究员团队联合在Journal of Medicinal Chemistry在线发表了题为“Discovery and Optimization of 4-Aminopteridin-7(8H)-one Derivatives as Potent and Selective mTOR Inhibitors with Favorable Pharmacodynamic and Safety Characteristics”的研究论文,报道了一类具有优异药效与安全性的新型mTOR(哺乳动物雷帕霉素靶蛋白)抑制剂。近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院药物化学生物学组、纳米转化医学研究组和Micky D. Tortorella研究员团队联合在Journal of Medicinal Chemistry在线发表了题为“Discovery and Optimization of 4-Aminopteridin-7(8H)-one Derivatives as Potent and Selective mTOR Inhibitors with Favorable Pharmacodynamic and Safety Characteristics”的研究论文,报道了一类具有优异药效与安全性的新型mTOR(哺乳动物雷帕霉素靶蛋白)抑制剂(专利号202510730121X)。mTOR信号通路作为调控细胞生长、增殖与存活的核心枢纽,其异常激活与胃癌、肺癌、乳腺癌等多种癌症的发生发展密切相关,一直是抗癌药物研发的重要靶点。然而,目前已上市的mTOR抑制剂仍十分有限,绝大多数候选药物因在临床开发中效力不足、毒性过大或严重副作用等因素导致失败。因此,开发兼具强效与安全性的新一代mTOR抑制剂成为该领域亟待突破的难题。针对这一挑战,广州健康院研究团队通过精巧的理性药物设计,成功开发出一类新型4-氨基蝶啶-7(8H)-酮衍生物作为ATP竞争性mTOR抑制剂,其中先导化合物T133(化合物51) 表现尤为突出。通过构效关系研究和分子模拟,研究揭示了T133分子中的羟基苯并呋喃和反式环己烷羧酸片段,可通过与mTOR形成特定的氢键和盐桥相互作用,从而赋予其高亲和力(IC50=0.34 nM)与良好的激酶选择性。细胞实验表明,T133在胃癌、肺癌、乳腺癌等多种癌细胞系中均能有效抑制细胞增殖与迁移。机制研究进一步证实,T133可阻断mTOR下游信号通路,显著降低AKT、S6K1、4EBP1等关键信号蛋白的磷酸化水平,进而诱导肿瘤细胞发生凋亡、细胞周期阻滞及自噬。在HGC-27胃癌细胞移植瘤模型中,口服T133表现出剂量依赖性抑瘤效果:30 mg/kg与60 mg/kg剂量组的肿瘤抑制率分别达到83%与92%,其疗效与进入临床研究的抑制剂PF-04691502相当,但在安全性方面优势显著。相比PF-04691502引起的肝损伤、肺损伤及皮肤毒性等与其临床报道相符的毒副作用,T133治疗组小鼠的重要器官未见明显的病理损伤,生理生化指标保持稳定。同时,该药物的广谱抗癌效果在NCI-H1299肺癌模型中也得到了验证。在成药性方面, T133口服生物利用度良好(31.2%),对主要的药物代谢酶(CYP450)抑制很弱,无潜在的心脏毒性(hERG抑制率极低)和遗传毒性(AMES试验阴性),整体成药风险低。综上,该研究立足于临床未满足需求,聚焦于现有mTOR抑制剂的毒性瓶颈,通过理性的结构优化设计和优化得到候选分子T133。T133在保持高效与高选择性的同时,于临床前研究中展现出卓越的安全性特征,为突破第二代mTOR抑制剂的研发瓶颈带来了新的希望。广州健康院王丹阳、李庚武、刘建光为论文的共同第一作者,唐士兵、巫林平、Micky D. Tortorella(现单位为中国科学院香港创新研究院)为论文的共同通讯作者。本研究获得了中国科学院战略性先导科技专项、广东省基础与应用基础研究基金、中国科学院广州生物医药与健康研究院自主部署基础研究项目的资助。论文链接图1. 理性药物设计与优化成功开发更安全高效的新型mTOR抑制剂

2026-02-08

-

广州健康院揭示“驯化”转座子蛋白作为多能性的“守门者”

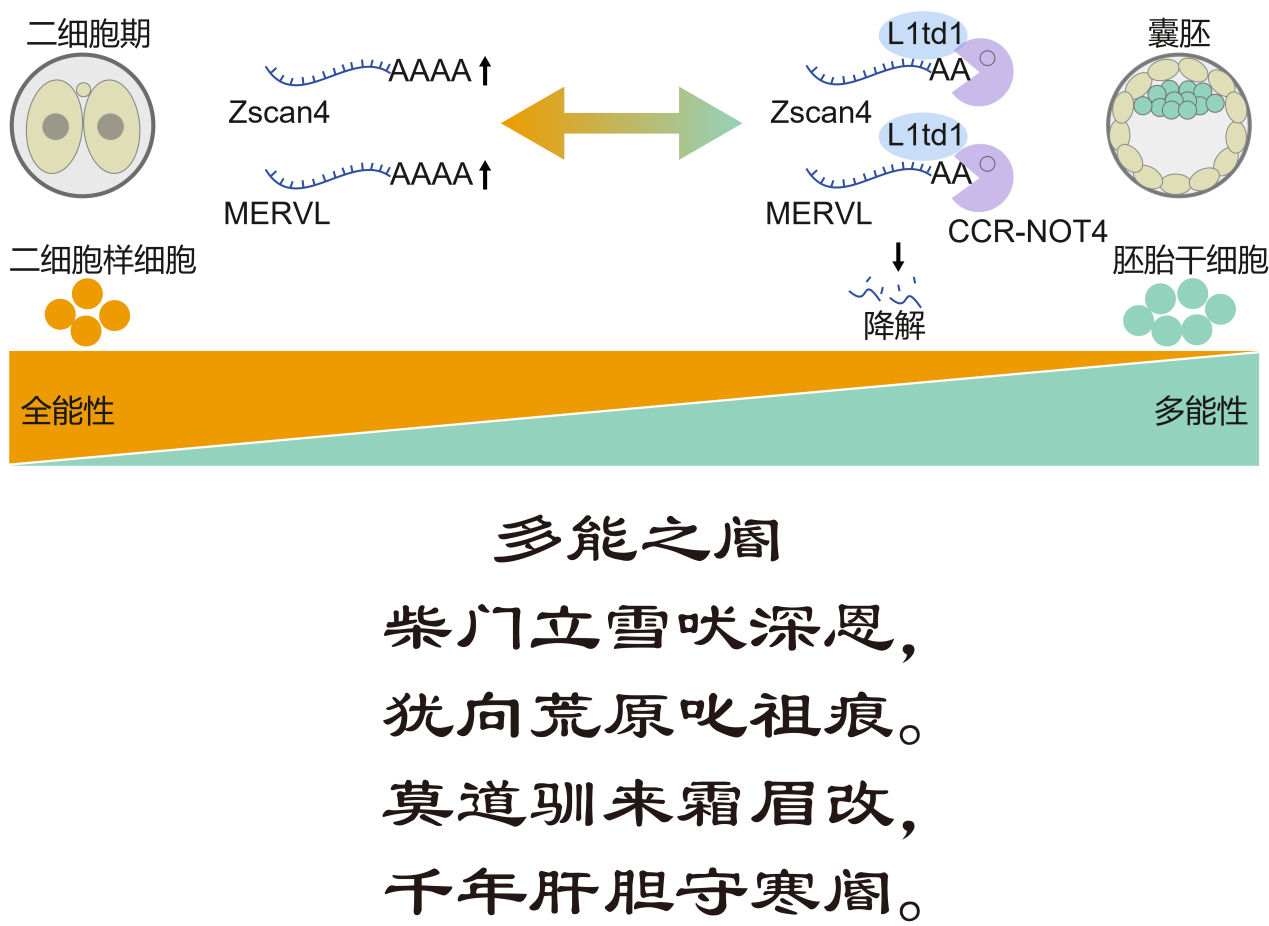

2026年1月20日,中国科学院广州生物医药与健康研究院细胞器与干细胞研究组在 Cell Discovery 期刊上发表了题为 “Post-transcriptional control of endogenous retroviruses by L1td1 suppresses totipotency acquisition in pluripotent stem cells” 的论文。2026年1月20日,中国科学院广州生物医药与健康研究院细胞器与干细胞研究组在 Cell Discovery 期刊上发表了题为 “Post-transcriptional control of endogenous retroviruses by L1td1 suppresses totipotency acquisition in pluripotent stem cells” 的论文。该研究发现L1td1,作为多能干细胞中限制全能性获得的“守门者”, 它一旦“松懈”,细胞将有望回溯至生命最初的“全能”状态。L1td1通过招募CCR4-NOT复合物,特异性介导全能性相关基因及内源性逆转录病毒转录本的降解。本工作揭示了全能性和多能性转变过程中关键的转录后调控机制,首次阐明了源自逆转座子的蛋白在抑制内源病毒元件、调控细胞命运中的独特功能。生命始于一个全能受精卵,随着发育进行,细胞潜能逐渐“锁定”,变为多能干细胞,失去发育成胎盘等组织的全能性。因此,全能性(Totipotency)与多能性(Pluripotency)的转换是早期胚胎发育的核心事件。在二细胞胚胎期,合子基因组激活(ZGA)伴随着内源性逆转录病毒MERVL及Zscan4等全能性基因的瞬时表达。随着早期发育到达囊胚期,这些基因被迅速沉默,细胞由全能性状态进入多能性状态。如何逆转这一过程、重新“解锁”细胞的全能状态,是再生医学和生命科学的终极梦想之一。全能性与多能性转换的转录及表观遗传调控机制已被深入研究,然而,亚细胞水平的转录后调控尤其是RNA降解,仍然是一个谜。L1td1本身起源于基因组中一段可“跳跃”的病毒样遗传元件(LINE-1逆转录转座子),是哺乳动物基因组中唯一由LINE-1驯化而来的蛋白编码基因,在多能干细胞中高表达。团队利用小鼠和人的多能干细胞模型证实,L1td1的缺失使细胞中大量全能性基因被激活,表达特征显著类似于生命最初期的胚胎细胞(小鼠二细胞样、人八细胞样状态),这意味着细胞自发地向更原始、潜能更高的状态转变。L1td1蛋白能够特异性识别并结合一批与全能性相关的基因(如Zscan4家族)和一类“沉睡”在基因组中的古老病毒遗传片段(内源性逆转录病毒转座子,如MERVL-int, MT2_Mm),作为“守卫者”使用细胞内的“降解武器”(CCR4-NOT复合物),将这些维持全能性所必需的RNA分子快速降解,从而将细胞“锁”在多能状态。重要的是,研究还发现“守卫者”L1td1还能抑制其进化上的“祖先”LINE-1 RNA,提示其具有广泛抑制逆转录转座子的保守功能。综上,该研究首次揭示了L1td1作为连接转座子沉默与细胞命运决定的关键枢纽,解析了驯化转座子蛋白通过CCR4-NOT通路调控全能性的新机制。该发现不仅深化了对早期胚胎发育中RNA动态调控、基因组稳定与进化博弈的理解,也为在再生医学中获取全能性细胞、实现异种器官再生提供了新的理论依据。本研究获国家重点研发项目、中国科学院、国家自然科学基金、中国科学院青年创新促进会、广东省和广州市的经费支持。刘兴国研究员和邬毅副研究员为该论文共同通讯作者。邬毅、刘阳、黄奕乐为该论文并列第一作者。论文链接图注:L1td1由逆转录转座子在进化中驯化为蛋白质,反过来抑制其“祖先”元件的活动,而担任多能性的“守卫者”。L1td1宛如一只被人类驯化的忠诚猎犬,回身斥退荒原上的狼群祖先,正是“柴门立雪吠深恩,犹向荒原叱祖痕”;而其忠诚守护多能性“大门”的坚定职责,则恰如“莫道驯来霜眉改,千年肝胆守寒阍”。——来自刘兴国研究员的创意

2026-02-08

-

亚热带生态所 | 水生植物竞争机制取得新进展

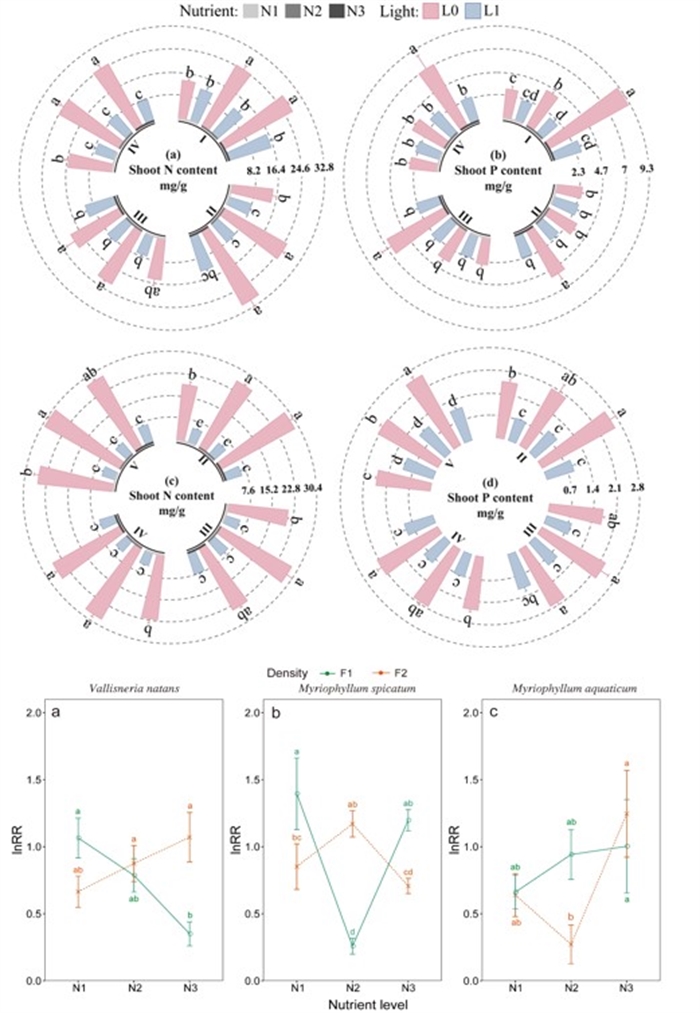

水生植物群落的构建与稳定是浅水富营养化生态系统修复的关键,但其内在竞争机制,特别是不同类型(浮叶与沉水)及不同物种沉水植物间的竞争动态,尚缺乏系统理解。明确光照、营养等关键环境因子如何与植物功能性状(生长型)交互作用并决定竞争结局,对制定科学的植被恢复方案至关重要。水生植物群落的构建与稳定是浅水富营养化生态系统修复的关键,但其内在竞争机制,特别是不同类型(浮叶与沉水)及不同物种沉水植物间的竞争动态,尚缺乏系统理解。明确光照、营养等关键环境因子如何与植物功能性状(生长型)交互作用并决定竞争结局,对制定科学的植被恢复方案至关重要。针对这一科学问题,中国科学院亚热带农业生态研究所李峰研究员团队近期通过两项控制实验,系统揭示了富营养化条件下水生植物的竞争机制。第一项研究聚焦于浮叶植物与不同生长型沉水植物之间的竞争。研究团队以浮叶植物荇菜和三种典型沉水植物(底栖型苦草、直立型粉绿狐尾藻、冠层型穗花狐尾藻)为材料,在桶式中尺度系统中设置了3个荇菜密度水平(0、9、18株/m²)与3个营养水平的全因子实验。第二项研究则深入探讨了沉水植物物种之间的竞争动态,选取生态策略迥异的苦草和粉绿狐尾藻,构建了涵盖3个营养水平、2个光照水平以及5种不同种植比例的替代系列实验。研究取得了系列重要发现:1)在浮叶-沉水植物系统中,浮叶植物的竞争抑制效应具有密度依赖性和物种选择性。中等与高密度荇菜显著降低了所有沉水植物的总生物量和叶绿素含量,但对苦草(底栖型)和穗花狐尾藻(冠层型)形态的负面影响远大于对粉绿狐尾藻(直立型)。值得注意的是,营养水平升高虽能缓解中等密度浮叶植物带来的竞争压力,但同时更增强了粉绿狐尾藻和穗花狐尾藻的竞争优势,预示着在富营养化进程中,浮叶植物的优势将强化,而沉水植物群落结构将向少数耐受物种(如直立型)演变;2)在沉水植物物种间竞争中,营养与光照的交互作用是决定竞争胜负的关键。粉绿狐尾藻在高光、高营养条件下凭借快速生物量积累占据绝对优势;而苦草则采取保守策略,在低光、低营养环境下更能维持生存。其形态可塑性迥异:苦草通过“伸长避荫”应对遮荫,根系稳定;粉绿狐尾藻则始终保持较高株高,且根系对光、营养变化响应更灵活。竞争指数分析证实,两者竞争优势随环境梯度发生动态转换。这两项研究共同表明,水生植物的竞争结局并非固定,而是由环境因子(营养、光照、浮叶植物盖度)与植物自身功能性状(生长型、资源分配策略、形态可塑性)共同塑造的。该系列研究为富营养化湖泊的植被精准恢复与稳态转化提供了重要的理论依据和实践指导。上述结果以Competitive Outcomes Between Floating-Leaved and Submerged Plants Under Eutrophication Depend on Growth Form和Nutrient and Light Interactions Shape Competitive Dynamics Between Two Co-Occurring Submerged Macrophytes为题近期均分别发表在Freshwater Biology上,研究得到国家自然科学联合基金和湖南省重点研发计划项目等资助。论文链接:1 2不同处理下植物养分含量和相对竞争指数变化

2026-02-04