-

南海海洋所 | 研究揭示南海北部深水沉积物波形成机制

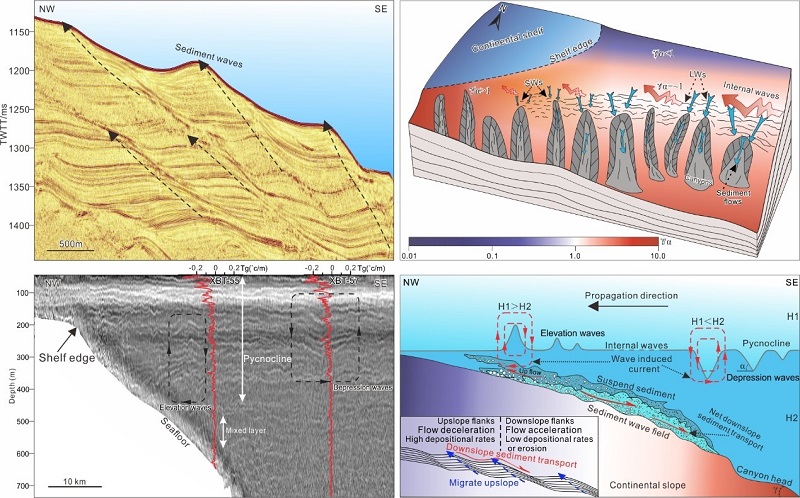

近日,中国科学院南海海洋研究所詹文欢研究员与李伟研究员团队,联合新西兰等多国科研人员,在南海北部大陆边缘沉积物波形成机制研究中取得重要进展,成果发表于国际期刊《美国地质学会会刊》(GSA Bulletin),博士李健为第一作者,研究员李伟为通讯作者。海底沉积物波是大陆边缘广泛发育的地貌类型之一,其形成常与浊流、等深流、沉积物蠕变或内波等多种动力过程有关。南海北部珠江口盆地陆坡分布着大范围沉积物波,然而其成因机制长期存在争议,制约了人们对该区域沉积动力过程与海底稳定性的深入认识。团队聚焦珠江口盆地神狐峡谷群头部区域,整合了该区域高分辨率二维/三维地震数据、沉积物重力样与长期水文观测,系统阐明了内波在该区域大规模沉积物波形成中的主导作用。研究证实,在海底坡度(γ)与内波群速度向量角(α)的比值趋近于1的“临界区域”,内波能量发生显著耗散并强烈扰动海底边界层,为细粒沉积物的持续再悬浮与输运提供了关键动力。这种独特的海洋动力过程使得海底沉积物不断重新分布,最终塑造出波高可达50米、波长达1.4公里的巨型起伏地貌。此外,研究还揭示了沉积物波规模在空间分布上的显著差异特征:其波高与波长从东北向西南方向逐渐减小直至消失。这种空间演变趋势与内波能量沿传播路径的衰减、海底地形从临界状态向反射状态的转变以及陆坡形态的变化密切相关。该发现不仅确立了内波在塑造大陆边缘地貌中的重要地位,更为海底光缆、能源管道路由选址与海底稳定性评价提供了科学依据,同时深化了对深海“源—汇”过程的理解。该研究得到了国家自然科学基金及国家重点研发计划等项目资助。论文信息:Jian Li, Wei Li*, Yingci Feng, Marta Ribó, Pere Puig, Michele Rebesco, Jie Sun, and Wenhuan Zhan. Internal wave-induced sediment wave formation on continental margins: Insights from the South China Sea. Geological Society of America Bulletin, 2026.原文链接:https://doi.org/10.1130/B38276.1图1 南海北部陆坡沉积物波、内波及其与海底相互作用示意图

2026-01-26

-

深圳先进院等攻克长基因递送难题,基因治疗有了新策略(Cell)

北京时间1月28日,一项发表于《细胞》的最新研究,首次提出了一种名为“AAVLINK”的新型基因治疗策略,研究团队成功攻克了基因治疗领域利用AAV(腺相关病毒载体)高效递送长基因的难题,有望显著推动针对孤独症、癫痫等神经系统疾病和其他遗传病的基因治疗技术的临床应用。世界范围内目前已发现超过7000种罕见病。这类疾病大多由基因突变引发且缺乏有效治疗手段,构成人类医学面临的重要挑战之一。近年来,基因治疗作为一种新型治疗技术,通过修复、替换或抑制致病基因等方法,为治疗罕见病等遗传性疾病提供了新希望。北京时间1月28日,一项发表于《细胞》的最新研究,首次提出了一种名为“AAVLINK”的新型基因治疗策略,研究团队成功攻克了基因治疗领域利用AAV(腺相关病毒载体)高效递送长基因的难题,有望显著推动针对孤独症、癫痫等神经系统疾病和其他遗传病的基因治疗技术的临床应用。美国国家科学院院士、美国麻省理工学院讲席教授冯国平对该成果评价道:“基因治疗是疾病干预方法开发的重要前沿方向,而使用递送载体如AAV等,实现治疗基因的高效递送是基因治疗的关键挑战之一。该研究开发的AAVLINK技术实现了将最长超过11kb的完整功能基因载荷高效递送至靶细胞,突破了长基因递送的关键技术瓶颈,为基因治疗的基础和转化研究提供了重要的创新技术。”该研究由中国科学院深圳先进技术研究院(简称“深圳先进院”)和北京大学第一医院合作完成。深圳先进院医工所、医学成像科学与技术系统全国重点实验室、深港脑科学创新研究院路中华研究员,北京大学第一医院儿童医学中心姜玉武教授,深圳先进院医工所刘太安副研究员是论文共同通讯作者。中国科学院大学博士生林剑邦、林韵萍,北京大学第一医院儿童医学中心刘娜娜博士为论文共同第一作者。深圳先进院为该研究第一单位。攻克长基因治疗递送难题基因治疗主要通过特定载体将治疗性基因“送”到目标细胞中,从而修复基因缺陷或异常。这种治疗方法突破了传统药物的局限性,实现对多种疾病精准治疗,有望从根本上治愈疾病。基因进入细胞需要借助载体,就像小车运送货物一样,AAV因其安全性高、不易引起免疫反应,被认为是理想的“基因快递车”。“但AAV这辆小车的运载容量有限,最多只能递送的基因组长度是4.7kb,也就是约4700个碱基对,众多与孤独症、癫痫相关的致病基因超过了这一容量,严重限制了这些疾病基因治疗技术的开发。”论文共同通讯作者、深圳先进院副研究员刘太安解释。此外,现有双AAV运输策略的重组效率低,易产生无效或有害的截断蛋白等问题,难以实现安全高效的治疗效果。2020年,路中华团队联合姜玉武团队围绕这一痛点难题展开攻关。他们提出了一种名为“ AAVLINK”的新方法。该方法将长基因分成两段,分别装进两个AAV中,一个AAV携带的基因片段装上特殊的“分子魔术贴”—lox位点,另一个AAV除了携带另一半基因片段、lox位点外,还携带Cre重组酶基因。两个装载着基因的AAV载体进入细胞后,Cre重组酶会精准识别“魔术贴”,使拆分的两段基因精准重组,使其表达出完整的功能。此外,团队进一步开发了该技术的2.0版本,实现了Cre重组酶的瞬时表达与及时清除,解决了潜在的基因重排和免疫反应等生物安全问题,提升了该技术临床应用的安全性。构建通用工具库,助力基因治疗研究与转化研究结果表明,该项技术在多种细胞中能够高效重构大片段基因,且不产生截断蛋白,重组效率显著优于传统方法。在动物模型体内验证中,该技术成功重构并恢复了孤独症致病基因Shank3和癫痫致病基因SCN1A的完整功能,有效改善了相关模型小鼠的行为和癫痫表型。尽管在动物疾病模型中取得了优异的干预效果,研究团队并没有止步于此。“许多疾病的致病基因都超出了单个AAV的递送上限,我们应该将AAVLINK应用到更多的疾病上。”刘太安说道。为此,研究团队进一步构建了一个AAV长基因递送载体工具库。他们系统筛选了193个长度超过4kb的人类致病长基因,涵盖孤独症、癫痫、杜氏肌营养不良、遗传性耳聋、视网膜病变等疾病,实现了超过11kb的基因载荷的高效重组递送;此外,数据库还整合了5种基因编辑工具,为该技术的广泛应用提供了参考。值得一提的是,研究团队对库中每一个长基因的拆分与重组效率都进行了系统的实验验证。“基于这一高效递送工具平台,未来,相关领域的研究团队可以把研究精力集中在疾病机制探索和治疗方案优化等其他核心问题上。”论文共同通讯作者、深圳先进院研究员路中华介绍,目前该平台(http://AAVLINK.com)已开放使用,在基因治疗相关的基础和转化研究领域引起了强烈反响。审稿人对该研究评价道,AAVLINK技术突破了包装容量瓶颈,为相关领域的研究和转化提供了重要创新技术,对长基因递送意义重大。从临床中来,到临床中去这项历时五年的研究,不仅是实验室技术攻关的成果,更是科学前沿与一线临床紧密结合的典型案例。在合作过程中,医生走进实验室,研究人员走进医院,了解前沿研究进展以及一线的临床需求,形成了科学问题“从临床中来,到临床中去”的科研模式。“在工作中,我们经常面对一些非常疑难的癫痫患病儿童,他们癫痫发作时很难用药物控制,经常伴有严重脑功能和发育障碍,目前所有治疗药物都是针对发作症状的对症治疗,不能解决根本问题,而且大量药物可能带来不少不良反应。这些癫痫之所以难治,就是因为没有针对病因的治疗手段,因此该技术有望为儿童癫痫治疗带来创新性根治方案,为广大患者带来新的希望。”论文共同通讯作者、北京大学第一医院教授姜玉武说道。一直以来,路中华团队聚焦于制备非人灵长类和啮齿类脑疾病动物模型,解析脑疾病的发病机理,并发展脑疾病基因治疗干预策略。在他看来,科学研究不能仅仅停留在实验室里,更要紧密关注临床需求,将前沿科学真正转化为惠及患者的治疗方案。路中华指出,该研究开发的高效、易扩展的长基因AAV递送策略,是迄今为止针对基因治疗领域长基因递送这一重要挑战提出的最为安全高效的解决方案之一,有望显著推动孤独症、癫痫等神经系统疾病及其他遗传病的基因治疗技术的临床应用。未来,研究团队还将进一步优化该技术在全身的递送效率,深入机制研究,建立相关的疾病预测模型,开展该技术在灵长类动物模型的系统验证和临床前研究,推动该技术的转化落地。文章上线截图论文链接:https://www.cell.com/cell/abstract/S0092-8674(25)01488-6AAVLINK的工作原理及应用<!--!doctype-->

2026-01-28

-

深圳先进院 | 实现面向常规心脏磁共振电影成像的四维心肌应变定量新技术(Medical Image Analysis)

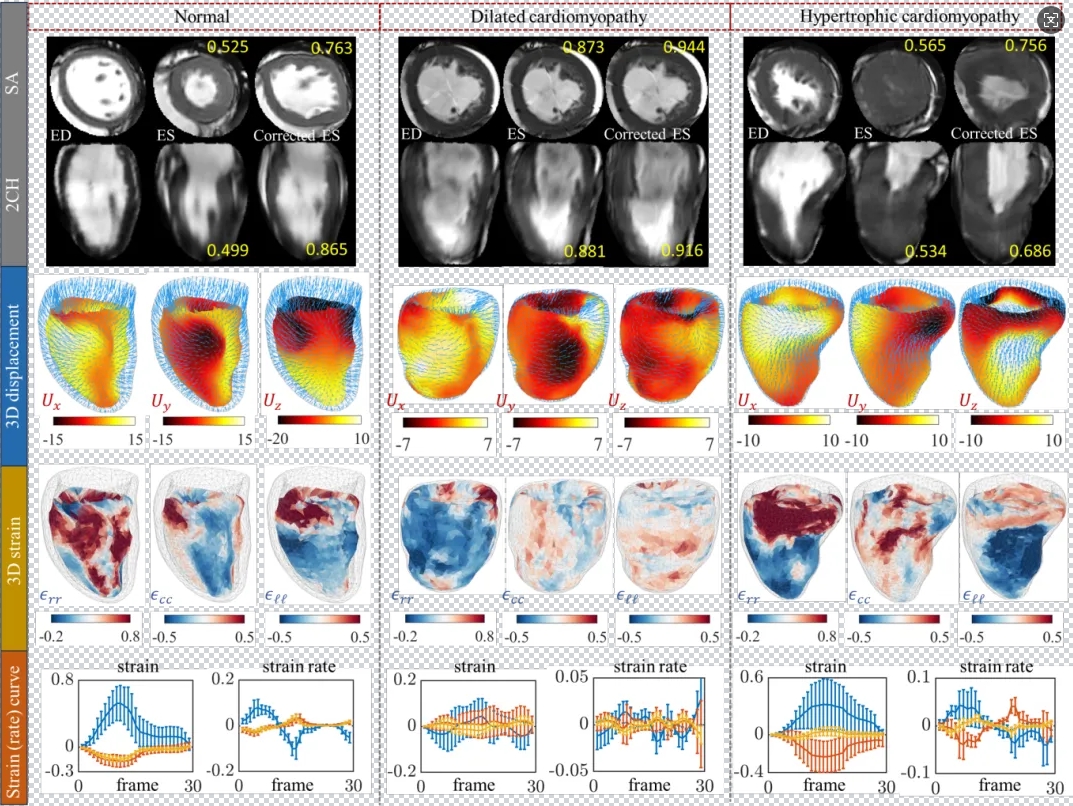

心肌应变定量是评估心脏收缩功能、早期识别心肌病变的重要指标,与射血分数相比,心肌应变对局部功能异常更为敏感,能早期发现心肌功能障碍。临床常规 Cine MRI 通常同时采集短轴与长轴序列,为开展四维心肌应变测量提供了基础。但其心肌对比度和纹理信息有限且心动周期内形变幅度大,多次屏气采集还易引入层间错位与心动相位不一致,使现有方法难以稳定获得时空一致和生理合理的四维应变结果。近日,中国科学院深圳先进技术研究院(以下简称“深圳先进院”)医学成像科学与技术系统全国重点实验室胡战利研究员与中国医学科学院肿瘤医院深圳医院罗德红主任团队、深圳市宝安区松岗人民医院梁久平主任团队合作,提出了一种从常规心脏磁共振电影成像(Cine MRI)中提取四维(3D+时间)心肌力学参数的创新框架,在技术上为稳定重建时空一致的心肌应变提供了方法基础,在临床上为心肌病早筛、分型与随访提供了更可靠的定量支撑。相关成果以"Unlocking 2D/3D+T myocardial mechanics from cine MRI: a mechanically regularized space-time finite element correlation framework"为题,发表在医学图像分析领域TOP期刊Medical Image Analysis上。针对上述问题,研究团队在数字体图像相关理论基础上,构建了面向 Cine MRI 的时空一体化心肌运动定量框架(图1)。该框架以有限元形函数表征心肌位移场,通过全局相关优化保证空间连续性并引入符合生理特性的力学约束以抑制噪声放大和非物理形变;同时结合基于奇异值分解(SVD)的数据驱动时空模态分解策略,在保持时间连续性的同时显著降低计算复杂度,实现了从常规 Cine MRI 到心肌运动场与应变场的统一求解。研究团队在合成数据集、三个国际公开数据集以及真实临床数据集上对该方法进行了系统验证,并与两种经典配准方法及四种主流深度学习模型进行了全面对比。结果显示所提出方法在多项定量与任务型指标上,均整体优于对比方法并可稳定得到高时空一致的四维心肌应变可视化结果,增强了对心肌运动与功能变化的直观表征能力(图2)。进一步地,研究团队基于该框架对五种不同心肌病人群开展了心肌应变量化比较分析,为不同病理状态下的功能差异提供了更一致、更可靠的定量表征。深圳先进院胡战利研究员、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院罗德红主任和深圳市宝安区松岗人民医院梁久平主任为论文的共同通讯作者。深圳先进院与中国医学科学院肿瘤医院深圳医院联培博士后刘海洲、深圳市宝安区松岗人民医院医生覃雪玲、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院副主任医师刘周为论文的共同第一作者。该研究工作得到了国家重点研发计划以及广东省自然科学基金卓越青年团队等项目的资助。图1:面向磁共振电影成像的时空一体化4D心肌运动定量框架图2: 不同心肌病(正常、扩张型、肥厚型)的应变场可视化及应变曲线对比

2026-01-27

-

深圳先进院| 抗体偶联间充质干细胞治疗自身免疫性疾病(Nature Communications)

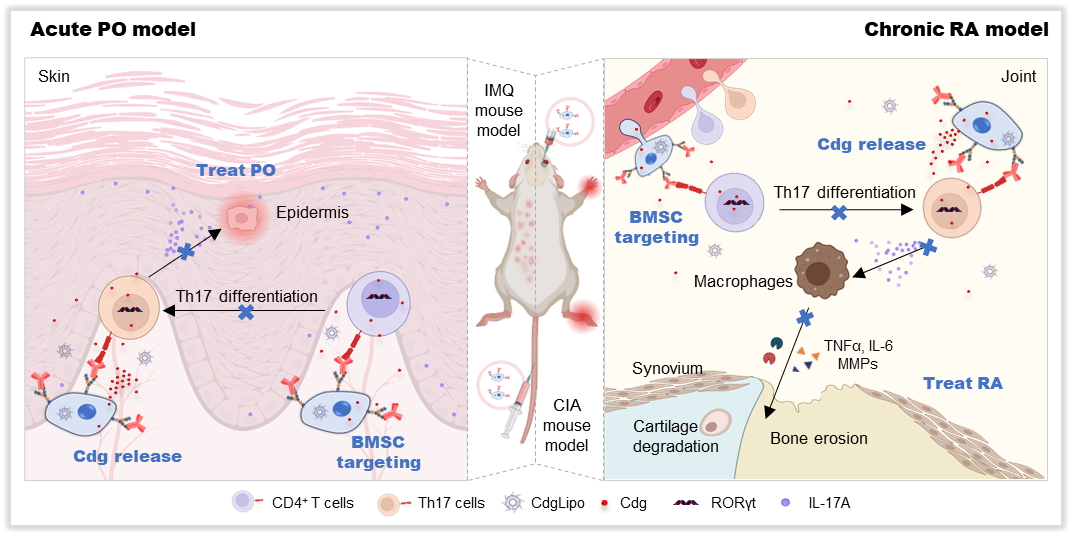

1月22日,中国科学院深圳先进技术研究院医工所转化医学研究与发展中心王言副研究员团队联合东南大学陈磊教授团队,在Nature Communications在线发表题为"Antibody-conjugated mesenchymal stromal cell drug delivery system for the treatment of autoimmune diseases in mice"的研究论文,提出一种面向自身免疫疾病的“抗体偶联MSC递药系统(AcM-DDS)”策略。该系统一方面基于生物正交点击化学,将抗体锚定至MSC细胞膜表面,从而实现对病灶中富集的特定抗原细胞的识别与连接;另一方面通过细胞内装载药物,使MSC成为可主动迁移的“活体载药体”,从而实现局部、定向的药物递送。银屑病、类风湿性关节炎等自身免疫性疾病由免疫失衡驱动,长期慢性炎症可导致皮肤、关节等多组织持续损伤,病程迁延且异质性强,给临床治疗带来显著挑战。间充质干细胞(MSC)因具免疫调节与组织修复潜力,近年来在多种自身免疫病中已开展多项临床试验探索。然而,MSC经静脉全身输注后在体内的有效归巢与病灶滞留效率有限,导致靶组织可达性不足,成为制约其疗效稳定性与临床转化的关键瓶颈。 1月22日,中国科学院深圳先进技术研究院(以下简称“深圳先进院”)医工所转化医学研究与发展中心王言副研究员团队联合东南大学陈磊教授团队,在Nature Communications在线发表题为"Antibody-conjugated mesenchymal stromal cell drug delivery system for the treatment of autoimmune diseases in mice"的研究论文,提出一种面向自身免疫疾病的“抗体偶联MSC递药系统(AcM-DDS)”策略。该系统一方面基于生物正交点击化学,将抗体锚定至MSC细胞膜表面,从而实现对病灶中富集的特定抗原细胞的识别与连接;另一方面通过细胞内装载药物,使MSC成为可主动迁移的“活体载药体”,从而实现局部、定向的药物递送。自身免疫性疾病病灶中常富集异常激活的CD4+T细胞,其中Th17细胞通过分泌IL-17A等促炎因子推动炎症进展。Th17的分化与功能受关键转录因子RORγt调控,但以Cedirogant为代表的RORγt反向激动剂在临床开发中受安全性问题限制,亟需更精准的递送策略。基于此,本研究报道了一个AcM-DDS的应用实例:将CD4抗体锚定于骨髓MSC(BMSC)细胞膜表面,并使其装载含Cedirogant的脂质体,以实现对CD4+T细胞靶向的同时抑制其向Th17细胞的分化。本研究在两种自身免疫疾病小鼠模型中验证了AcM-DDS的治疗潜力:咪喹莫特诱导的急性银屑病样炎症(IMQ)模型与胶原诱导的慢性关节炎(CIA)模型。在IMQ模型中,AcM-DDS显示出更强的局部抗炎效果,可显著下调皮损组织中IL-17A、RORγt 以及 IL-21、IL-22、G-CSF、GM-CSF等多种炎症相关因子表达。在CIA模型中,AcM-DDS进一步表现出对慢性炎症的综合改善:实验终点仅1/6小鼠出现轻度炎症,并对多关节滑膜炎症、软骨与骨破坏以及脾脏 Th17 细胞水平等指标均带来显著改善。相比基因工程改造的MSC,此抗体偶联MSC的构建更简便且可快速“换靶点”——理论上只需更换抗体即可拓展到不同细胞/疾病。近年来MSC疗法也迎来监管里程碑:2024年12月18日,美国FDA批准Ryoncil用于儿童激素难治性急性移植物抗宿主病(aGVHD),为美国首个获批的MSC疗法;2025年1月2日,国家药品监督管理局亦附条件批准艾米迈托赛注射液用于激素难治性aGVHD。这些进展凸显MSC在免疫调节中的临床价值,也为AcM-DDS未来进一步拓展至aGVHD、特应性皮炎等免疫疾病提供了更广阔的应用空间。论文中的抗体偶联干细胞技术,已获国家发明专利授权;依托该技术,团队开发了基于抗体偶联间充质干细胞的精准治疗平台,获得2025年江苏省“创青春”生物医药产业链大赛三等奖。深圳先进院先进院谢倩助理研究员以及沈燕妮研究助理为论文的共同第一作者,深圳先进院王言副研究员、谢倩助理研究员以及东南大学陈磊教授为论文通讯作者,先进院为论文的第一通讯单位。该研究获得国家重点研发计划、国家自然科学基金、江苏省自然科学基金、深圳市重大科技专项的资助。图1:文章上线截图论文全文:https://www.nature.com/articles/s41467-025-67698-1<!--!doctype-->图2:AcM-DDS的构建思路图3:AcM-DDS的疗效验证

2026-01-27

-

中国科学院南海海洋研究所发布“海境AI大模型”

2026年1月20日,在热带海洋环境与岛礁生态全国重点实验室2025年度学术年会暨创新攻关团队研讨会上,中国科学院南海海洋研究所发布海境·区域海洋环境应用AI大模型(简称海境AI大模型)。海境AI大模型在中国科学院战略性先导专项的资助下,由全国重点实验室海洋智能探测与大数据技术应用研究团队、海洋动力热力过程及其环境效应研究团队以及海洋环境模拟与应用技术研究团队牵头,联合所内外多支科研力量共同研发。2026年1月20日,在热带海洋环境与岛礁生态全国重点实验室2025年度学术年会暨创新攻关团队研讨会上,中国科学院南海海洋研究所发布海境·区域海洋环境应用AI大模型(简称海境AI大模型)。海境AI大模型在中国科学院战略性先导专项的资助下,由全国重点实验室海洋智能探测与大数据技术应用研究团队、海洋动力热力过程及其环境效应研究团队以及海洋环境模拟与应用技术研究团队牵头,联合所内外多支科研力量共同研发。海境AI大模型由四个大模型组成,包括界面大模型、区域预报大模型、涡流大模型、智能问答大模型。海境AI大模型通过四大模型的有机协同,构建了从数据融合、智能预报、三维重构到交互认知的完整技术闭环。该系统实现了国产多源卫星数据的智能化、标准化处理与应用,形成了从遥感观测到智能问答的端到端服务能力,可全方位支撑海洋环境保障、科学研究、航行安全、资源开发和生态保护等多类业务场景。智观海洋,境见未来。此次海境AI大模型的正式发布,不仅为相关领域的科学研究与业务化应用提供了新一代一体化工具,也为区域海洋可持续发展贡献了重要的技术范式。研究团队正式发布“海境·区域海洋环境应用AI大模型”

2026-01-21

-

深圳先进院打造“AI科学家团队” 加速新材料创制(Matter)

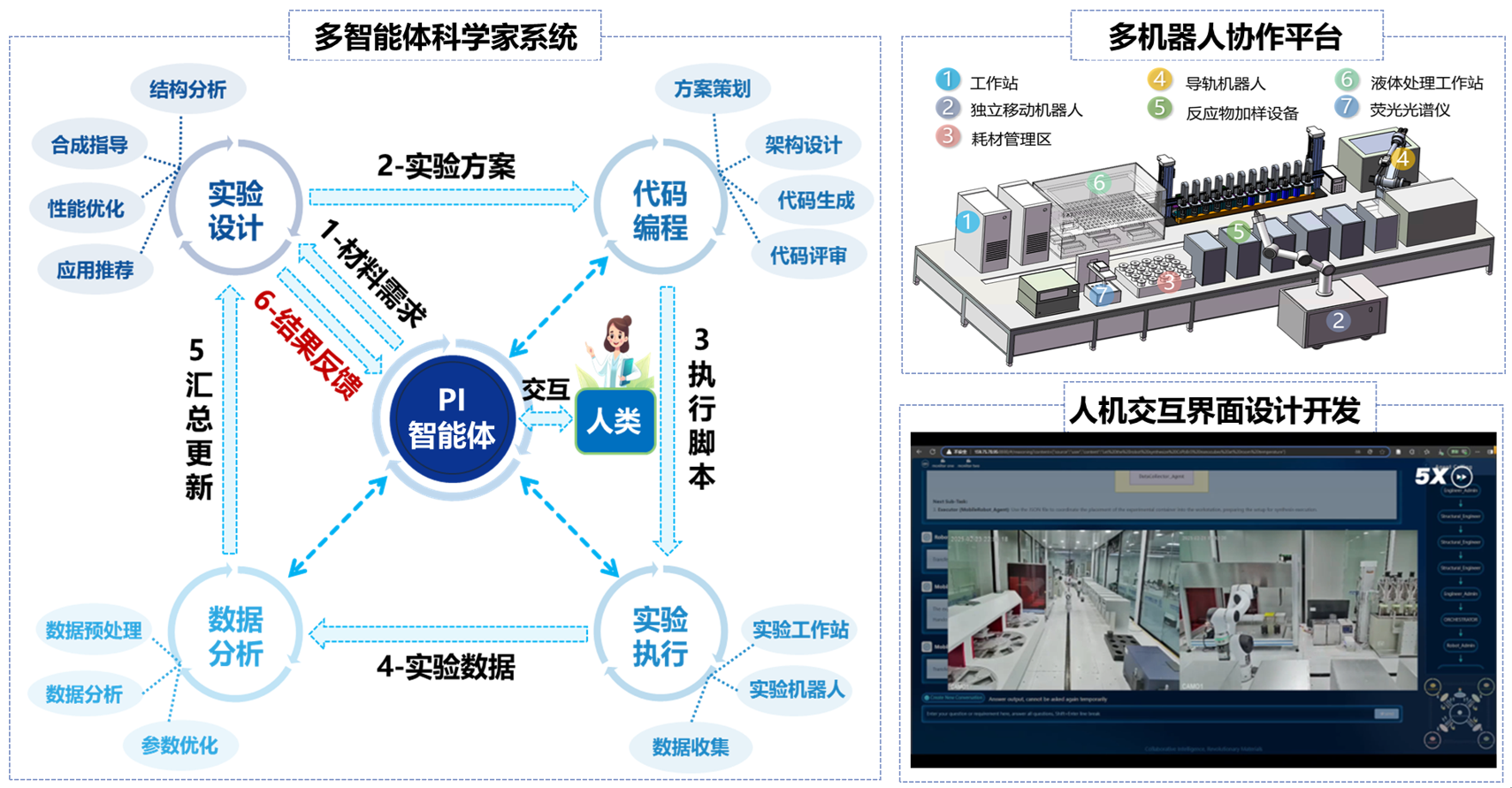

中国科学院深圳先进技术研究院材料人工智能研究中心喻学锋团队成功打造了一支“AI科学家团队”,即命名为“MARS”的“多AI-多机器人”协同智能体系统,并将其用于微胶囊(封装微球)等多种新材料的创制。该成果的相关工作以"Knowledge-Driven Autonomous Materials Research via Collaborative Multi-Agent and Robotic System"为题于1月21日在Cell Press旗下旗舰期刊Matter上发表。新材料研发是一项涉及多学科知识交叉的复杂系统工程,通常面临周期长、成本高、流程繁琐等挑战。特别是在制备阶段,不仅高度依赖个人经验,更存在大量难以言传的技术壁垒,这也是高端材料被“卡脖子”的主要原因之一。近年来人工智能(AI)在辅助材料设计与性质预测方面展现了巨大潜力,但如何突破研发效率瓶颈,解决“材料制备”难题,仍存在巨大挑战。日前,中国科学院深圳先进技术研究院材料人工智能研究中心喻学锋团队成功打造了一支“AI科学家团队”,即命名为“MARS”的“多AI-多机器人”协同智能体系统,并将其用于微胶囊(封装微球)等多种新材料的创制。该成果的相关工作以"Knowledge-Driven Autonomous Materials Research via Collaborative Multi-Agent and Robotic System"为题于1月21日在Cell Press旗下旗舰期刊Matter上发表。深圳先进院研究员喻学锋、高级工程师江国来为论文通讯作者;深圳先进院博士后史桐雨、博士生李玉堂、副研究员王占龙为论文共同第一作者。深圳先进院为该研究第一单位。该研究中,MARS创新性地构建了包含19个大模型智能体的层级化架构,并与包含移动机器人、导轨机器人等在内的“异构机器人集群”深度集成。在实验中,MARS展现了多AI与多机器人之间的高效协同,在极短时间内实现了微胶囊等功能性材料的快速创制与性能优化,将原本4个月的研发时间压缩至4小时。MARS系统的核心在于其多智能体协同的层级化架构。受人类研发团队多角色分工启发,该系统构建了包含“PI” “设计师”“编程师”“实验师”“分析师”五大技术职能组,系统协调19个专业智能体与16种领域特定工具,就像一支分工明确、配合默契的“AI科学家团队”。团队成员各司其职,通过自然语言交互实现任务规划、逻辑推理与决策制定,实现了从任务规划-实验设计-代码编程-实验执行-数据分析的全流程闭环的自主材料探索。团队相关核心专利“一种面向材料科学的多智能体协作系统及方法”已获得授权,并转让给孵化企业武汉中科先进材料科技有限公司(简称中科先材)实施应用。双方共建了“AI科研智能体”创新联合体,获批首批国家级先进功能材料制造业中试平台,建设有全国一流的微胶囊中试产线。团队将MARS与微胶囊中试优化结合,快速完成了灭火微胶囊等多种功能产品的工艺开发和快速优化,多个微胶囊产品已走上货架。此外,团队近日与机器人领域的国家“专精特新”企业深圳慧灵科技有限公司签订“科学智能”创新联合体合作协议,将结合双方优势打造更智能、应用范围更广的“多 AI-多机器人”系统,为自主实验室构建和AI for Science提供更为强大的工具。MARS系统的成功应用,也是具身智能在科学研究领域的一次重要实践。它超越了传统AI 仅能处理数据的局限,初步验证了人工智能作为“决策大脑”,通过标准化接口调度物理设备、操控物质实体的能力。虽然目前仍处于初级的“决策级”探索阶段,但MARS 展示了一种全新的研发范式:即通过“多 AI-多机器人”的深度协同,将不确定的科学探索转化为可计算、可预测、标准化的智能流程。这种人机协同的科研新范式有望将科学家从重复性劳动中解放出来,为新材料等领域的突破提供高效的智能化解决方案。论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590238525006204?via%3Dihub图1 | MARS(多智能体与机器人系统)的整体架构。图2 | “多AI-多机器人”协同智能体系统。<!--!doctype-->图3 | 武汉中科先进院微胶囊中试线图4 | 灭火微胶囊粉末及微胶囊灭火片

2026-01-22

-

深圳先进院 | 模型“领航”:开发跨物种转录元件智能设计平台(Nucleic Acids Research)

,近日,中国科学院深圳先进技术研究院定量合成生物学全国重点实验室、合成生物学研究所研究员陈业团队开发了名为T-Pro的统一计算框架,为原核生物转录调控提供了模块化、可扩展的定量设计解决方案。相关成果于2026年1月以"A unified computational framework for quantitative design and optimization of transcriptional regulation across bacterial species"为题,发表于国际权威期刊《核酸研究》(Nucleic Acids Research)。如何精确设计并优化基因线路,使其能在不同细菌宿主中稳定、高效地工作,是合成生物学从“读”到“写”转化的核心挑战。长期以来,这一领域面临着两类方法论的制约:一是传统的定向进化策略,其依赖于海量突变体的构建与筛选,不仅试错成本高昂、耗时费力,而且难以澄清序列与功能的本质联系;二是新兴的基于深度学习的“黑箱”模型,虽然在训练集覆盖的数据范围内预测表现优异,但其高度依赖于海量数据,且缺乏明确的生物物理学理论指引,导致其从头设计(生成)新元件的精度往往一般,在面对新物种或新应用场景时也常面临泛化能力不足的难题。针对上述难点,近日,中国科学院深圳先进技术研究院定量合成生物学全国重点实验室、合成生物学研究所研究员陈业团队开发了名为T-Pro的统一计算框架,为原核生物转录调控提供了模块化、可扩展的定量设计解决方案。相关成果于2026年1月以"A unified computational framework for quantitative design and optimization of transcriptional regulation across bacterial species"为题,发表于国际权威期刊《核酸研究》(Nucleic Acids Research)。该框架不仅实现了跨物种的转录调控优化,更在设计理念上实现了以下三大创新:1. 生物物理模型驱动的数据高效性:通过热力学原理将复杂的转录调控过程解耦为独立的生物物理参数(如启动子结合能、转录因子协同能等),大幅降低了模型训练过程对实验数据量的依赖,仅需少量数据即可实现精准预测;2. “白箱”机制指引理性设计:模型能够识别限制系统性能的“瓶颈”参数(如转录因子与聚合酶的协同作用能EAP或自发寡聚化反应平衡常数K1),为后续优化提供了明确的物理导向——既可直接指导理性设计,也能为“黑箱”模型或进化筛选提供明确的优化目标;3. 高度的兼容性与扩展性:作为一个开放式平台,T-Pro具备优异的兼容性,能够灵活融合多种类型的机器学习模型与生物物理模型,兼顾了机理的可解释性与AI的计算潜力。挑战与突破:从“盲目试错”到“精准导航”细菌在自然进化中演化出精密的基因表达调控网络,其内在复杂性往往成为合成生物学工程设计的“黑障”。研究者在进行启动子或转录因子的跨宿主移植时,常因胞内环境差异引发元件互作模式改变,进而面临性能严重衰减的难题。为突破这一瓶颈,该研究摒弃了传统的“覆盖式筛选”和纯粹的“黑箱预测”路径,创新地提出了一套融合“白箱”物理机理与全局约束条件的建模与优化框架。这一工作在理论层面上实现了重要延展——证明了团队此前在大肠杆菌中建立的模块化设计范式(Chen et al., Nat. Commun. 2018)并非孤例,而是能有效拓展至枯草芽孢杆菌和谷氨酸棒状杆菌等亲缘关系较远的底盘生物中;同时,更深刻证实了转录调控“参数分离特征”在不同物种间的普适性。基于第一性原理,团队精准解析了微观物理参数与宏观调控性能之间的定量映射关系。在此基础上,T-Pro平台展现出独特的“诊断”与“导航”能力:诊断(解耦与定量):该研究中使用的统一热力学模型将启动子强度(EP)、转录因子结合能(EA或 ER)以及协同激活作用(EAP)等关键变量分离并参数化,使得研究人员不再需要像传统机器学习那样依赖成千上万条数据来“喂养”模型,而是通过少量的“设计-构建-测试-学习(DBTL)”循环即可快速锁定系统参数。导航(瓶颈识别):模型不仅能预测结果,还能指出“为什么”。例如,团队利用该模型发现:部分激活型转录因子性能的关键因素在于其与RNA聚合酶的协同作用过弱(EAP过低)或自发二聚化过强(K1过高)。基于这一物理机制的指引,团队针对性地改造了天然转录因子BjaR的结构、使其转录激活能力提升了约7倍,这充分展示了物理模型指导下理性设计的威力。应用验证:跨物种性能大幅优化与复杂通讯线路构建该框架的强大能力在两项关键应用中得到了充分验证。首先是跨物种转录元件性能的快速大幅优化:在三种亲缘关系较远的细菌(大肠杆菌、枯草芽孢杆菌、谷氨酸棒杆菌)中,团队利用T-Pro针对特定的群体感应(QS)系统开展宿主特异性优化,实现了高达20倍的性能提升。其次是复杂通讯线路的构建:基于优化后的元件,团队成功构建了包含“发送者-传感器-报告器”的人工细菌群体通讯网络。实验结果表明,这些经T-Pro优化的线路能够克服跨物种移植时的“水土不服”,在三种不同底盘中实现了高效、低泄漏的信号级联与中继,解决了基因元件在跨宿主移植时性能下降的经典难题。未来展望本研究建立的T-Pro计算框架为合成生物学领域提供了一个强大的底层设计工具。它将生物物理机制转化为可计算、可优化的参数,使转录调控系统的理性设计与跨宿主工程化成为可能。这一突破不仅可立即应用于代谢工程、生物传感等领域的基因线路优化,降低研发成本与周期,也为未来设计更加复杂、智能且能适配多种底盘细胞的合成生物系统奠定了方法论的基础。中国科学院深圳先进技术研究院定量合成生物学全国重点实验室、合成生物学研究所博士生汪天泽、研究助理谢荣辉为本文共同第一作者;研究员陈业为本文的通讯作者。本研究得到了中国科学院战略性先导科技专项、国家重点研发计划、国家自然科学基金以及深圳合成生物学创新研究院等项目的支持。图1. 文章上线截图图2. T-Pro平台优化过程示意图图3. T-Pro实现不同物种下不同转录调控系统的优化图4. T-Pro指导下实现三种不同底盘的信号通讯

2026-01-21

-

深圳先进院 | 微塑料的生物老化及促炎新机制(ES&T)

近年来随着微塑料在人体中被检测到的证据越来越多,微塑料的健康风险也备受关注。然而已报道的相关研究多聚焦于微塑料原始状态的健康风险,或是致力于模拟微塑料在环境介质中的老化过程及其环境老化后的毒理学效应。对微塑料进入机体后长期滞留引发的“生物老化”特征及其毒理学效应仍缺乏系统认识。12月30日,中国科学院深圳先进技术研究院李洋研究员团队在Environmental Science & Technology发表研究论文,系统分析了微塑料在体内长期滞留过程中的“生物老化”理化表征变化,阐明生物老化过程能够增强微塑料与关键炎症信号分子相互作用,赋予微塑料“特洛伊木马”功能,进而激活非典型炎症信号通路,放大炎症反应,最终加重机体炎症病理。该研究为阐明微塑料体内长期命运与其健康风险机制之间的内在联系提供了重要证据。以往关于微塑料老化的认知,主要集中于其在自然环境中所经历的光氧化、热降解等过程,即“环境老化”。然而,当微塑料通过摄入等途径进入人体后,由于其稳定的化学性质,难以被生物降解,部分可能长期滞留于组织内。在体内生理环境下,微塑料可能经历持续数年的“生物老化”过程。然而生物老化对微塑料颗粒性质的影响,以及生物老化微塑料所引发的生物学效应,长期以来一直是一个尚未揭示的科学黑箱。另一方面,现有毒理学研究较多关注微塑料浸出液或其负载重金属等化学物质后的毒性,却忽视了微塑料与胃肠道等复杂生理环境中丰富的生物活性分子之间可能发生的特异性相互作用。值得注意的是,此类相互作用恰恰可能主导微塑料的长期健康风险。在肠腔及炎症相关微环境中,脂多糖(LPS)作为革兰氏阴性菌细胞外膜的关键成分,属于病原体相关分子模式(PAMP),在肠屏障受损或菌群失衡等情况下更容易触发宿主的炎症反应。因此,探究生物老化微塑料与LPS的相互作用具有明确的生理学意义。基于此,本研究旨在系统探究微塑料在体内生理环境中的长期生物老化效应。研究团队利用在胃肠模拟液环境中生物老化12个月的聚苯乙烯微塑料,首次直接观察并检测其生物老化过程中的理化表征变化。结果显示,长期体内环境暴露会深刻重塑微塑料表面,使其发生氧化、亲水性增强,尤其是表面粗糙度显著提升。这些界面理化性质的改变,预示着其与生物分子相互作用能力可能发生根本性变化。为精确量化生物老化微塑料与LPS的相互作用,本研究基于生物力学检测,联合原子力显微镜、分子动力学模拟及生物层干涉技术等多种手段证实,生物老化后增加的表面粗糙度,显著增加微塑料与LPS之间的结合力。并且这种增强效果使老化微塑料能够更大量且稳定地吸附LPS,在其表面形成更厚且致密的“LPS冠层”,使其从惰性颗粒转变为搭载促炎分子的“特洛伊木马”。当这些负载厚重LPS冠的老化微塑料被巨噬细胞识别并摄取后,微塑料载体可将LPS递送至细胞质内部。这一过程使得LPS绕过了传统细胞膜Toll样受体4介导的识别路径,在胞内直接被炎症蛋白酶caspase-11识别,进而激活非经典炎症小体通路:切割激活Gasdermin D并在细胞膜上形成孔道导致细胞焦亡;协同激活经典NLRP3炎症小体,促进caspase-1对白细胞介素-1β前体的切割与成熟,成熟IL-1β经Gasdermin D孔道大量释放到细胞外,最终放大炎症反应。进一步,研究团队选取葡聚糖硫酸钠(DSS)诱导的小鼠结肠炎模型,对生物老化微塑料负载LPS所产生的“特洛伊木马效应”及其在肠道炎症中的影响进行了检测。结果显示,口服负载LPS的生物老化微塑料显著加剧了疾病严重程度,表现为更明显的体重下降、结肠长度缩短及肠道屏障损伤加重。这些结果进一步证实,生物老化微塑料作为一种相对惰性的载体,可在肠道中吸附并携带LPS等强促炎因子。当负载LPS的生物老化微塑料被巨噬细胞摄取后,可将原本不易进入细胞的毒素“搭载”至胞内,从而增强细胞内炎症信号的激活与放大,最终加剧炎症反应并阻碍组织修复。本研究首次完整揭示了微塑料在生理环境中的长期生物老化过程,及其对颗粒界面性质与炎症信号传递能力的重塑作用。生物老化改变了微塑料的表面特性,使其从相对“惰性颗粒”转变为能够“携带并递送促炎信号”的载体。载体被巨噬细胞摄取后,可将表面结合的促炎分子转移至细胞内部,从而在细胞内触发并放大免疫反应,最终加剧炎症并扩展组织损伤。本研究从环境毒理学角度阐明:颗粒物的健康风险并非仅由其初始理化性质决定。进入生物体后,颗粒经历“生物老化”后,经过表界面性质重塑,与生理环境中的生物分子互作后,被赋予新的功能。在此过程中,一些原本低毒或无毒的微塑料,因获得携带促炎分子、增强细胞内信号传递的能力,转变为具有更高生物危害的“载毒复合体”,产生“特洛伊木马效应”。本研究通讯作者为中国科学院深圳先进技术研究院(SIAT)李洋研究员,张国芳副研究员,河北科技大学王英泽教授,河北师范大学常彦忠教授。巴塞罗那自治大学-SIAT联培博士生李奇,SIAT王晓峰工程师,河北师范大学-SIAT联培已毕业硕士徐雅晴为共同第一作者。研究工作得到了科技部重点研发计划、国家自然科学基金、广东省自然科学基金等项目的资助,并得到了西班牙加泰罗尼亚纳米科学与纳米技术研究所Victor F. Puntes教授团队的帮助。本研究从微塑料—生物分子互作出发,阐明生物老化能够增加微塑料的表面粗糙程度,改变其表界面性质,从而增强其与生物分子互作,最终揭示其免疫毒理学效应的分子机制。李洋研究员团队长期围绕纳米颗粒与生物分子相互作用开展系统研究,致力于解析纳米-生物分子互作规律及机制解析,阐明纳米颗粒生物学效应的分子机制,为评估纳米颗粒的毒理学效应机制或开发纳米分子靶向药物,提供全新的理论基础和研究范式。相关研究发表于Nature Nanotechnology,Journal of the American Chemical Society,Advanced Functional Materials等期刊。原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.5c12882<!--!doctype-->图1. 生物老化微塑料携带脂多糖进入巨噬细胞并放大炎症反应的“特洛伊木马效应”机制

2026-01-21

-

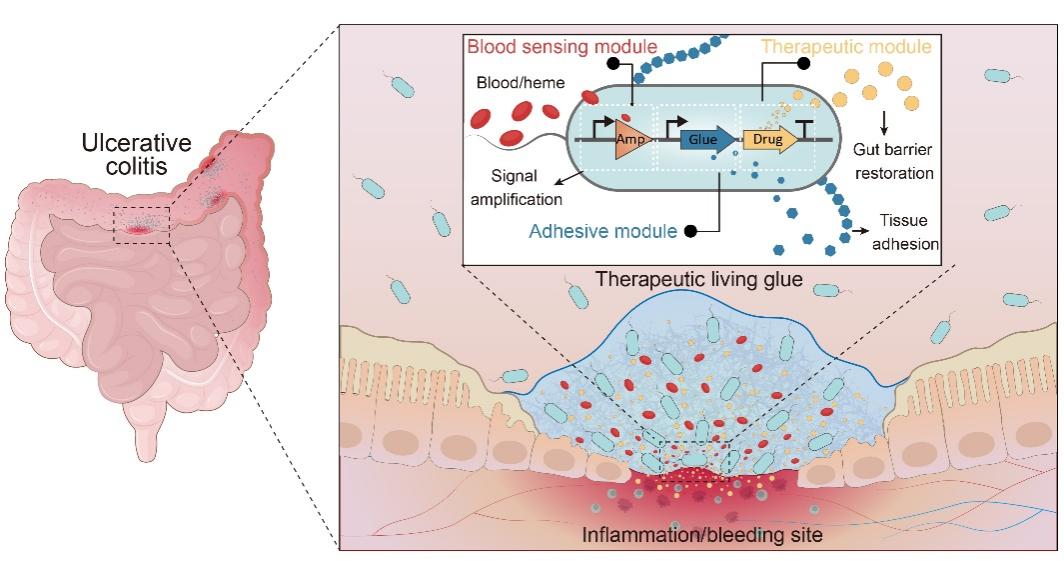

深圳先进院 | 智能“活胶水”助力炎症性肠病精准治疗(Nature Biotechnology)

1月19日,中国科学院深圳先进技术研究院定量合成生物学全国重点实验室、合成生物学研究所钟超团队联合深圳大学医学部黄鹏教授团队在《自然-生物技术》发表研究,提出一种面向IBD的“智能活胶水”(Therapeutic Living Glue, TL-glue)。该体系以工程化肠道细菌为载体,能够感知肠道出血信号,在病灶处原位形成兼具黏附与治疗功能的生物胶基质,实现“感知—定位—治疗”一体化干预,为IBD精准治疗提供了新的合成生物工程思路。对炎症性肠病(Inflammatory Bowel Disease,IBD)患者而言,反复腹痛、腹泻和便血,往往意味着肠黏膜在破损与修复之间长期拉锯。然而,肠道环境复杂,传统止血剂或黏膜修复药物多为“静态材料”,很难在体内稳定黏附;病灶定位往往依赖影像学或侵入性操作配合。是否有一种治疗材料,能在进入体内后自动识别病灶、黏附,并针对局部持续发挥治疗作用?1月19日,中国科学院深圳先进技术研究院定量合成生物学全国重点实验室、合成生物学研究所钟超团队联合深圳大学医学部黄鹏教授团队在《自然-生物技术》发表研究,提出一种面向IBD的“智能活胶水”(Therapeutic Living Glue, TL-glue)。该体系以工程化肠道细菌为载体,能够感知肠道出血信号,在病灶处原位形成兼具黏附与治疗功能的生物胶基质,实现“感知—定位—治疗”一体化干预,为IBD精准治疗提供了新的合成生物工程思路。捕捉出血坐标 病灶自己“发信号”这一研究的切入点并非某种全新的外源刺激,而是疾病本身所释放的信号。对IBD而言,出血不仅是常见症状,更是病灶位置最直接可靠的标志。研究团队由此提出一个关键设想:能否让治疗系统直接响应出血信号,在真正需要的地方启动,而不是在整个肠道“平均用力”?这一思路源于团队对自然界黏附策略的长期研究。在对贻贝、藤壶等海洋生物黏附机制的系统分析中发现,这些生物能够感知环境变化,并按需释放黏附蛋白,从而实现快速而稳定的附着。受“可感知—可响应”的动态黏附策略启发,研究团队曾探索了多种刺激响应型“活胶水”体系,但仍高度依赖外部刺激,距离真实疾病应用场景尚有差距。2021年,团队将研究重心转向疾病信号本身,并最终将IBD及其典型特征——肠道出血——引入研究视野。在病灶处“成胶” 释放修复因子在本项研究中,团队选用人体肠道常驻微生物大肠杆菌作为工程化载体。当工程菌检测到血液相关信号后,便启动预先设计的反应:一方面在出血位置原位形成黏附基质,另一方面同步释放修复因子,在局部持续发挥作用。文章共同通讯作者安柏霖博士表示,在研发过程中,血液响应基因线路在驱动黏附或治疗蛋白等高负载输出时,整体表达水平不足,难以满足体内应用需求。围绕这一瓶颈,研究团队通过逐级转录放大策略系统优化关键调控参数,使工程菌对血液信号的响应强度提升至百倍以上,同时避免在无出血条件下被误激活,为活胶水在体内实现精准感知与稳定功能输出奠定了基础。在黏附层面,工程菌在被激活后会分泌来源于海洋藤壶的水泥蛋白,在水环境中自组装形成稳定黏附基质。实验结果显示,活胶水可在出血位置原位形成致密保护层,显著提升抗压与防漏功能,使其在湿润、蠕动的肠道环境中仍能稳定停留。同时,研究团队在黏附体系中进一步引入黏膜修复肽,使活胶水在“封堵”的同时持续释放修复信号,促进受损黏膜恢复,针对IBD黏膜屏障受损这一关键病理环节实现协同干预。多模型验证疗效 展现转化潜力在葡聚糖硫酸钠(DSS)诱导的急性结肠炎小鼠模型中,TL-glue显著改善了动物整体病情。基于光声/超声成像结果显示,TL-glue处理后肠道内与出血相关的信号明显降低。组织与免疫层面的观察进一步表明,“活胶水”不仅在出血处形成物理保护层,还能促进肠黏膜修复、增强屏障功能并抑制局部炎症反应,从而在病灶处实现“止血、修复并抗炎”的协同作用。该体系在遗传性结肠炎等慢性模型中同样保持稳定疗效,显示出对慢性病程的干预价值。此外,研究团队还探索了口服递送方案,通过肠溶包裹实现肠道释放,使其在炎症肠道中被特异激活、在健康宿主中更快清除,为安全性与临床可达性提供线索;同时同步评估免疫相容性并引入多重生物安全策略。通讯作者钟超研究员指出,这项工作提出了一种由疾病信号直接驱动的活体治疗材料新范式,使治疗系统能够在体内自主识别病灶、原位发挥作用,而不再依赖外部定位或持续干预。“我们希望让治疗材料像生物系统本身一样,能够‘看懂’疾病信号,并在正确的时机和位置发挥功能。”下一步,团队将围绕机制解析和安全性评估持续推进,并在更接近临床条件的模型中开展验证。同时,这一“感知—定位—治疗”的设计思路,也有望推广至其他慢性疾病或局部损伤场景,为工程化活体材料走向临床应用提供新路径。文章链接:https://www.nature.com/articles/s41587-025-02970-9文章上线截图智能活胶水用于精准靶向与治疗炎症性肠病,研究团队供图<!--!doctype-->

2026-01-21

-

华南植物园解析苏铁蕨基因组透视蕨类植物演化与保护

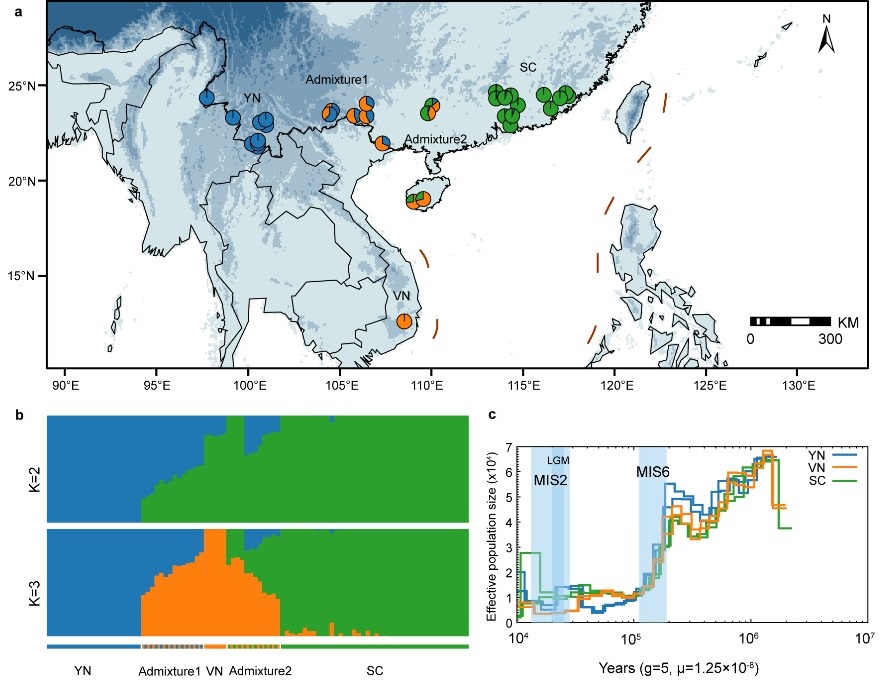

珍稀植物的存续不仅关乎单一物种的命运,更承载着生态系统功能的维系与漫长进化历史的延续。对于单种属植物而言,其种群减少或灭绝意味着整个进化谱系的衰退或消亡,对生物多样性和生态系统稳定性造成不可逆的影响。蕨类植物因其基因组大、染色体数目多、且普遍存在非整倍化和种内倍性复杂等特征,使其偏离了以二倍体为核心构建的经典遗传学理论与分析框架。传统依赖二代测序技术的研究多侧重于非编码区的中性遗传变异,在缺乏高质量参考基因组的情况下,难以区分功能性编码区变异与中性标记,限制了对自然选择、遗传负荷和适应性演化的系统评估。在保护基因组学研究背景下,整合遗传漂变、近交、自然选择等多重进化过程,对蕨类植物开展基因组尺度的研究已显得较为迫切。珍稀植物的存续不仅关乎单一物种的命运,更承载着生态系统功能的维系与漫长进化历史的延续。对于单种属植物而言,其种群减少或灭绝意味着整个进化谱系的衰退或消亡,对生物多样性和生态系统稳定性造成不可逆的影响。蕨类植物因其基因组大、染色体数目多、且普遍存在非整倍化和种内倍性复杂等特征,使其偏离了以二倍体为核心构建的经典遗传学理论与分析框架。传统依赖二代测序技术的研究多侧重于非编码区的中性遗传变异,在缺乏高质量参考基因组的情况下,难以区分功能性编码区变异与中性标记,限制了对自然选择、遗传负荷和适应性演化的系统评估。在保护基因组学研究背景下,整合遗传漂变、近交、自然选择等多重进化过程,对蕨类植物开展基因组尺度的研究已显得较为迫切。中国科学院华南植物园陈红锋研究团队和康明研究团队,联合上海辰山植物园、深圳仙湖植物园、南宁师范大学及比利时根特大学等国内外科研团队,系统解析了濒危蕨类植物苏铁蕨(Brainea insignis)的演化历史与濒危机制的基因组基础(图1)。该研究首次完成了苏铁蕨染色体级别基因组组装,组装大小达 8.62 Gb,并在此基础上开展了系统的比较基因组学与群体基因组学分析。研究发现,苏铁蕨经历了一次与整个核心薄囊蕨类共享的古全基因组加倍事件,其庞大的基因组主要由长末端重复反转录转座子(LTR-RTs)的长期积累所驱动,并整体表现出相对缓慢的进化速率。此外,苏铁蕨特有的木质茎结构适应性演化,与木质素生物合成相关基因家族的扩张及功能高度保守密切相关,这解释了为何在进化的远端分支上又出现了“树状”特征。图1. 苏铁蕨形态示意群体基因组学分析揭示了云南(YN)、越南(VN)和华南(SC)三个遗传分化谱系,当前的群体结构形成受第四纪冰期、冰后期的扩张和区域性基因流等多重历史事件的共同影响(图2)。与长期维持极小有效群体的濒危物种不同,苏铁蕨经历的是相对近期的种群衰退,导致有效群体大小急剧下降、近交水平升高以及有害突变的显著积累,遗传负荷明显加重,表明遗传清除作用尚未成为主导进化力量,当前种群正处于持续衰退阶段。进一步的环境关联分析表明,各遗传谱系已出现与气候因子相关的局部适应信号。遗传偏移模拟预测,在未来气候变化情景下,苏铁蕨种群分布将进一步碎片化,其中中南半岛西南部种群面临的灭绝风险可能最高(图3)。图2. 苏铁蕨的遗传结构和群体历史图3.苏铁蕨的适应性分化和遗传偏移分析相关研究成果以 “Decoding the genome of Brainea insignis reveals insights into fern evolution and conservation” 为题于近日发表在国际学术期刊Nature Communications(《自然-通讯》)上。该研究不仅拓展了蕨类植物基因组学研究,揭示了群体历史在塑造濒危物种遗传现状的关键作用,而且为制定维持生境连通性、促进适应性基因流的空间化保护策略提供了重要理论依据和科学支撑。中国科学院华南植物园夏增强博士研究生为论文第一作者,康明研究员、王发国研究员和Yves Van de Peer教授为论文共同通讯作者。该研究得到国家重点研发计划、广东省基础与应用基础研究旗舰项目等资助。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-68053-0

2026-01-20