-

中国工程院院地合作重点项目“新时代广东省能源高质量发展战略研究”项目验收会在广州召开

8月31日,中国工程院院地合作重点项目“新时代广东省能源高质量发展战略研究——加快构建安全、柔性、智能的新型电力系统”项目验收会在广州召开。项目由中国科学院广州能源研究所牵头,南方电网科学研究院有限责任公司、中国科学院深圳先进技术研究院三家单位合作实施。8月31日,中国工程院院地合作重点项目“新时代广东省能源高质量发展战略研究——加快构建安全、柔性、智能的新型电力系统”项目验收会在广州召开。项目由中国科学院广州能源研究所牵头,南方电网科学研究院有限责任公司、中国科学院深圳先进技术研究院三家单位合作实施。项目组长中国工程院院士陈勇,副组长中国工程院院士饶宏,主要成员中国工程院院士李立浧、中国工程院院士罗安以及广东省科协事业发展中心科技咨询合作部林湖彬部长、中国科学院广州能源研究所副所长黄宏宇、项目骨干等40余人参加会议。验收组由中国科学院院士彭平安、中国工程院院士张偲、常州大学城乡矿山研究院院长呼和涛力、华南农业大学生物质工程研究院院长谢君、广东省技术经济研究中心能源所所长于文益、广东省电力设计研究院有限公司副总工程师余欣梅、广东电网广州供电局市场部部长赵颖、广东中职信会计师事务所副主任会计师骆涛组成。议采用线上线下结合的形式举行,广州能源所能源战略与碳资产研究中心主任蔡国田主持会议。林湖彬在致辞中表示,项目研究恰逢其时,意义重大,既是回应广东省新时代能源高质量发展要求的主要作为,也是为全国新型电力建设提供广东经验的积极探索。黄宏宇代表广州能源所致辞。他表示,研究所高度重视中国工程院院地合作咨询项目,感谢项目参与方共同的合作和努力,感谢各位院士、领导、专家为项目提供宝贵的指导。广州能源所赵黛青研究员代表项目组围绕研究思路、项目完成情况、研究成果、政策建议和经费使用情况等等多方面进行了详细的成果汇报。项目从“源-网-荷-储”协同优化问题入手,研究如何构建安全、柔性、智能的新型电力系统。项目构建了新型电力系统电力电量平衡全景模拟模型,评估保供安全风险、负荷调度需求、新能源消纳和需求侧响应能力,研究了新型电力系统多元化电源发展路径;评估了广东省农村光伏、风电和生物质开发的潜力、应用场景、技术路径和商业模式,提出了乡村振兴融合的新能源发展优选路径;构建了广东省车-桩基础设施需求与发展情景综合模型,评估了纯电动车的电力辅助服务能力,研究了车网互动技术架构体系、商业模式和市场机制,提出了V2G推进策略。项目针对广东省加快建设新型电力系统形成了研究报告和咨询建议。专家组一致认为,项目研究成果汇集实地调研、关键问题聚焦、建模量化分析、发展路径优选,具有前瞻性、针对性、创新性和可操作性,研究成果对广东省促进加快构建安全、柔性、智能的新型电力系统,构建清洁低碳、安全高效的能源体系实施具有重要指导意义,可为新时代广东省能源高质量发展提供重要决策支撑。会议现场

2025-09-02

-

华南植物园揭示夜间增温可阻碍飞机草在热带珊瑚岛礁生境的入侵

由不对称全球变暖引起的夜间增温主要表现为昼夜温差缩小。已有的研究认为夜间增温会刺激植物呼吸,导致碳净损失,对植物生长不利;然而,夜间增温对入侵植物的生理生态影响尚未明确。与大陆生境相比,热带珊瑚岛礁生境具有昼夜温差小的气候特征。近年来,入侵植物在热带珊瑚岛礁的扩张已引发诸多生态后果,探究入侵植物对热带珊瑚岛礁生境生理生态响应及其对乡土植物的影响,对热带珊瑚岛礁入侵植物防控具有重要的科学意义。中国科学院华南植物园恢复生态学团队科研人员通过夜间增温实验(3℃)+ 海沙模拟热带珊瑚岛礁生境,比较了入侵物种飞机草(Chromolaena odorata)与热带珊瑚岛乡土植物草海桐(Scaevola sericea)相关植物功能性状响应的差异。研究发现,夜间增温可显著降低飞机草的资源利用效率,但草海桐却可通过改变叶片结构性状提高资源利用效率,维持相对稳定的生长速率。该结果揭示,在热带珊瑚岛礁上构建草海桐群落有助于阻止飞机草的入侵。相关研究成果以“Nighttime warming impedes invasion of Chromolaena odorata into tropical coral islands” 为题近期发表在国际学术期刊Journal of Environmental Management(《环境管理杂志》)上。中国科学院华南植物园博士研究生孙彰镁和副研究员张玲玲为论文共同第一作者,王俊和旷远文研究员为共同通讯作者。该研究得到国家重点研发和国家自然科学基金等项目资助。论文链接:https://authors.elsevier.com/a/1ld9P14Z6twjai图1. 夜间增温对单一种植和混合种植下飞机草和草海桐19个功能性状影响的网络图图2. 夜间增温下飞机草和草海桐竞争模型

2025-09-02

-

国家重点保护植物博罗红豆(Ormosia boluoensis)枝条高压繁殖成功

红豆属(Ormosia)隶属于豆科(Fabaceae),全属约130 种,我国有37 种。2021年我国将红豆属所有物种列为国家重点保护野生植物。红豆属在广东省分布有16种,是该属种类分布最多的省份之一,这其中相当一部分红豆属植物为广东省特有,博罗红豆(O.boluoensis )就是其中之一,被列为国家二级重点保护植物。博罗红豆是1995年发表的新物种,为常绿灌木至小乔木。野外调查表明,博罗红豆仅在广东象头山国家级自然保护区和广东龙门南昆山省级自然保护区有分布,但在广东龙门南昆山省级自然保护区的博罗红豆种群个体数量非常少,广东象头山国家级自然保护区是其主要分布区。野外调查表明,博罗红豆两地种群数量不足1000株。通过对博罗红豆长期监测发现,博罗红豆种群开花个体少,同时其花果期病虫害严重(图1),导致其近年来一直没有结实,仅在2018年和2019年两年采集到不足100粒种子,且这些种子萌发率低。这使得博罗红豆自然更新不良,也是博罗红豆濒危的主要原因。针对其繁育困难,广东象头山国家级自然保护区管理局联合中国科学院华南植物园和广东省农业科学院环境园艺研究所对其开展了多种繁殖方式探索。通过精心培育,目前三方人员在枝条高压繁殖方式上取得成功,为促进博罗红豆人工繁育、实现其种群复壮提供了强有力的支撑,也为其它红豆属植物的繁殖、解濒提供了重要参考,具有重要的理论和实践价值和意义。2024年,在广东象头山国家级自然保护区管理局朱晋圮副局长主持下,组成了管理局程方高级工程师、华南植物园王峥峰研究员和省农业科学院刘海林副研究员等为主的科研团队对保护区博罗红豆开展了繁育研究。在开展研究过程中,团队研究人员了解到红豆属植物以往开展过嫁接、扦插和组培繁育方法,但这些方法存在实验难度大、周期长或存活率低等问题,而枝条高压繁殖做一种高效植物繁育手段虽在很多植物中采用过,却在红豆属植物中缺乏尝试。通过讨论,团队人员决定在博罗红豆繁育中进行实验。于是在当年10月,团队成员们精心准备了各种材料(包括高压盒、营养土、土壤杀菌剂、生根粉等),冒着炎热天气开展了博罗红豆枝条高压繁殖工作。繁育期间,正值广东省气候出现异常干旱,为保证高压繁殖的枝条有充足的水分生根,团队成员每周一次赴野外进行一次浇水,并定期施肥,直至2025年3月底,雨季逐渐来临,才减少人工浇水频次。在繁育期间,也考虑人工浇水增加了人力物力成本,团队成员尝试安装了自动浇水系统,但受限装置缺陷、野外复杂的环境及其供水条件限制,还没有很好解决,拟在今后的工作中研发新的全自动化系统,助力濒危物种的野外繁育高效自动化。由于博罗红豆本身生长缓慢,在2025年7月份,团队才观察到高压繁殖的枝条根系生长逐渐完善,前后历时9个月。把成活枝条剪下后,实验共获得18株成功繁殖个体。同时博罗红豆生长对生境的要求条件非常高,把高压繁殖的枝条栽种到花盆中后,团队研究人员继续在博罗红豆原生境开展了培育工作,经过近两个月的管理,所有高压繁殖的枝条均已成活,部分个体萌发了新芽,表明博罗红豆枝条高压繁殖成功。博罗红豆枝条高压繁殖是在红豆属植物开展的多种繁育方式的新尝试,拓展了繁育方法,积累了管护经验,为更好开展博罗红豆及其它红豆属植物繁育打下坚实基础,也为更高质量濒危物种保护提出了新的挑战。相关研究工作实施过程中得到了象头山管理局“广东象头山国家级自然保护区中华穿山甲等珍稀濒危动植物调查研究项目——博罗红豆遗传多样性及种苗培育研究”项目和广东省科技计划项目的资助。博罗红豆及其生境。(A. 叶片;B. 花;C和D. 果实受虫害状况;E和F. 茎干(呈现萌生)及其生境)上图(从左到右):团队部分成员合影,进行高压实验和浇水;中图:高压繁殖枝条生根状况。下图:高压繁殖个体移植、管理及其萌芽状况。

2025-09-02

-

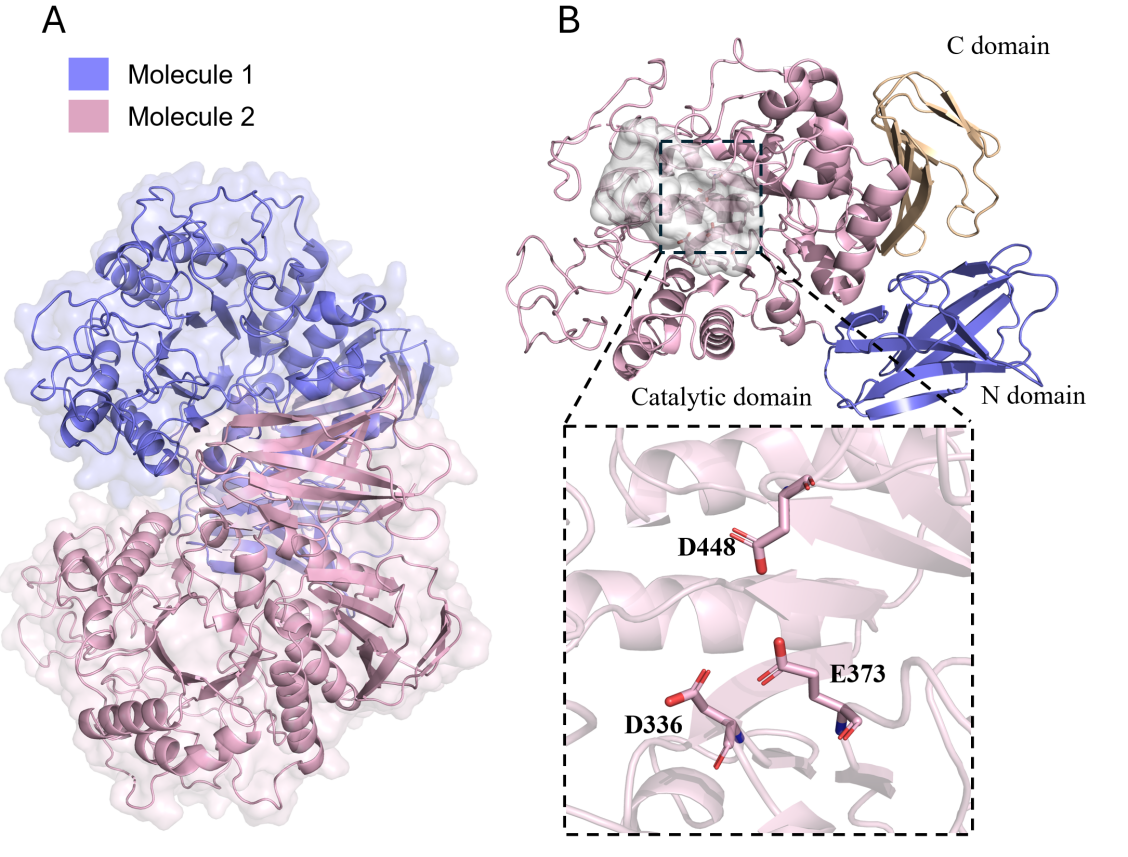

深圳先进院|解析阿卡波糖水解酶Apg的催化机制,抗降解药物设计迎来新突破(Nat Commun)

阿卡波糖是治疗2型糖尿病的一线药物,但其疗效常被肠道细菌中的“阿卡波糖杀手”——阿卡波糖糖苷水解酶(Apg)破坏。近日,中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学研究所客座研究员/南京师范大学教授周佳海团队及其团队副研究员古阳,联合西北农林科技大学教授张继文团队等,在Nature Communications发表题为“Molecular insights of acarbose metabolization catalyzed by acarbose-preferred glucosidase”的最新研究成果,利用X射线晶体学、计算模拟和生化实验结合,深入解析了Apg水解阿卡波糖的精细分子机制,为设计新一代抗降解、更高效的降糖药物提供了关键的结构蓝图。阿卡波糖是治疗2型糖尿病的一线药物,但其疗效常被肠道细菌中的“阿卡波糖杀手”——阿卡波糖糖苷水解酶(Apg)破坏。近日,中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学研究所客座研究员/南京师范大学教授周佳海团队及其团队副研究员古阳,联合西北农林科技大学教授张继文团队等,在Nature Communications发表题为“Molecular insights of acarbose metabolization catalyzed by acarbose-preferred glucosidase”的最新研究成果,利用X射线晶体学、计算模拟和生化实验结合,深入解析了Apg水解阿卡波糖的精细分子机制(图1),为设计新一代抗降解、更高效的降糖药物提供了关键的结构蓝图。一、阿卡波糖的困境:个体差异与耐药性阿卡波糖作为一种“伪四糖”,主要通过抑制肠道α-葡萄糖苷酶延缓碳水化合物吸收来降糖。它具有全身副作用少的优点,但临床应用中存在显著的个体疗效差异和长期用药后的耐药性问题。近年中国科学院分子植物科学卓越创新中心姜卫红团队与合作者研究发现(Nat. Metab.,2023,s42255-023-00796-w),克雷伯氏菌属(K. grimontii TD1)中的Apg酶是导致阿卡波糖失效的关键“元凶”。它能高效降解阿卡波糖为acarviosine-glucose(M1)和acarviosine(M2),从而破坏其药效(图2)。然而,由于缺乏酶-底物/产物复合物的精确结构信息,导致该酶动态催化过程的分子机制仍不明晰,限制了糖尿病治疗的优化及抗糖尿病药开发。解析Apg独特的催化机制将有助于抗糖尿病药物的设计。二、 锁定“杀手”:Apg的结构与特性Apg属于糖苷水解酶家族13_21 (GH13_21),通常负责水解α-1,4-O-糖苷键。但其独特之处在于能有效水解结构复杂的阿卡波糖。研究解析了Apg的高分辨率晶体结构(图3):(1)Apg在溶液中以同源二聚体形式存在,单体间通过N端结构域和催化结构域呈头尾排列。(2)催化结构域采用经典的TIM桶折叠,活性位点是位于TIM桶顶部的一个突出表面凹槽,凹槽底部有一个绝对保守的催化三联体(Asp-Glu-Asp)。(3)与其他淀粉酶(如MaIZ,MaIS)相比,Apg的活性口袋裂隙更窄(7.9 Å),能紧密结合阿卡波糖,计算也显示其对阿卡波糖的结合亲和力更高。(4)结合生化实验、晶体结构和计算分析,发现两个关键的柔性环(loop A和loop B)不仅影响底物结合还决定其催化能力。三、 重要发现:Apg催化机制的关键角色通过分析Apg与阿卡波糖及其水解产物(M1,M2)的复合物晶体结构,结合定点突变和计算模拟(QM/MM,MD)(图4),研究揭示了催化机制的核心要素,并推翻了之前的假设:真正的“攻击手”——亲核试剂:以往认为D336是亲核试剂,但本研究确凿证明D448才是关键的亲核试剂。首先,定点突变显示D448N变体完全丧失催化活性。其次,D448N突变体能紧密结合阿卡波糖,其复合物结构显示D448N的羧基氧(OD2)距离阿卡波糖被攻击的C1原子(4.2 Å)比D336的羧基氧(5.0 Å)更近。同时,密度泛函理论(DFT)计算显示D448 OD2携带更强的负电荷(-0.49 vs D336的-0.12),亲核性更强。进一步的 QM/MM计算证明D448作为亲核试剂的能垒(17.1 kcal/mol)远低于D336(26.7 kcal/mol)。最后,D448E突变能部分恢复活性(15%),支持其羧酸侧链直接参与催化。双“供水者”——质子供体:除了之前已知的E373作为质子供体外,还揭示R334也是重要的质子供体。定点突变显示,E373A和E373Q突变保留部分活性,暗示存在其他质子供体。双重突变E373A/R334A导致活性完全丧失,证明R334是关键的替代质子供体。进一步的QM/MM结果支持R334作为质子供体,其反应能垒略高于E373。 “稳定器”——D336:D336A突变保留了约48%的活性,其复合物结构显示它主要通过与底物形成氢键来稳定过渡态或底物构象,而非直接作为亲核试剂。四、 水解路径揭秘:两步反应,一步限速阿卡波糖被Apg水解的最终产物是二环的M2。关于M2是如何产生的,存在疑问:(1)是阿卡波糖直接一步水解成M2和麦芽糖?计算模拟(QM/MM)显示此路径能垒极高(36.9 kcal/mol),且实验中未检测到麦芽糖副产物,排除了此可能性。(2)还是分步水解?晶体实验观察到将Apg与中间产物M1孵育可生成M2。结合动力学和热力学分析发现,Apg对阿卡波糖的亲和力远高于对M1。进一步的自由能计算发现,Apg-阿卡波糖复合物的结合自由能(-20.5 kcal/mol)显著低于Apg-M1(-13.8 kcal/mol)。QM/MM计算显示,从M1水解到M2的能垒(19.7 kcal/mol)高于从阿卡波糖水解到M1的能垒(17.1 kcal/mol)。因此,阿卡波糖被Apg水解是一个明确的两步过程:第一步为阿卡波糖→M1+葡萄糖(相对较快),第二步为M1→M2+葡萄糖(此步是限速步骤,较慢)。五、耐药类似物的启示:结构差异决定命运研究还利用解析的Apg结构,对已知对Apg具有抗性的阿卡波糖类似物——acarstatins A和acarstatins B进行了计算分析。分子动力学模拟显示,它们也能结合在Apg活性腔内。但关键差异在于,它们分子中水解位点C1原子与亲核试剂D448 OD2的距离比阿卡波糖中的距离更远,使得D448难以有效攻击其糖苷键。进一步的QM/MM计算证实,水解acarstatinsA/B的活化能垒高于阿卡波糖。这为设计抗Apg降解的新药提供了直接线索:通过修饰改变底物关键原子与催化残基(特别是D448)的空间距离或相互作用。综上,本文通过晶体结构解析、生化实验以及理论计算对Apg催化阿卡波糖水解反应机理进行了深入研究。揭示了Apg水解阿卡波糖的真实分子机制(D448为亲核试剂,E373/R334为质子供体,D336为稳定剂,两步水解且第二步限速),为糖尿病药物的设计与开发提供结构方面的见解,包括延长糖链的长度以增强其对抗Apg水解的能力,或者对阿卡波糖的结构部分进行选择性修饰以降低其结合亲和力。基于以上结构见解,对下一代阿卡波糖类似物的研究正在进行中。本文的通讯作者为中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学研究所客座研究员/南京师范大学教授周佳海、团队副研究员古阳,以及西北农林科技大学教授张继文。第一作者为中国科学院深圳先进技术研究院与西北农林科技大学联合培养已毕业博士研究生黄嘉咏。中国科学院深圳先进技术研究院助理研究员谌庄琳博士对于理论计算部分做出了重要贡献。感谢中国科学院深圳先进技术研究院助理研究员王兰腾博士在晶体解析方面的付出。感谢中国科学院深圳先进技术研究院与中国农业大学联合培养已毕业硕士研究生肖小云的付出。该工作受到广东省科技计划项目、国家自然科学基金项目、深圳市科技计划项目以及深圳合成生物学创新研究院等项目的资助。衷心感谢上海光源和国家蛋白质科学研究(上海)设施生物大分子晶体学线站BL18U1、BL19U1工作人员在数据收集方面的大力协助!<!--!doctype-->文章上线截图原文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-62855-y图1. Apg催化水解阿卡波糖的机制图2. 由Apg介导的阿卡波糖降解途径图3. Apg的总体结构示意图图4 Apg 的复合物结构及突变酶活分析。(A)Apg 活性位点腔内底物阿卡波糖的示意图。(B)Apg(D448A)-阿卡波糖的复合物结构(PDB ID:9IVZ)。(C)Apg(D336A)-M1的复合物结构(PDB ID:9IZE)。(D)Apg(D336A)-M2的复合物结构(PDB ID:9IZO)。(E)Apg(D448A)-阿卡波糖复合物(PDB ID:9IVZ)(残基为粉色)与突变体 Apg(D448A)(PDB 编号:9IXH)的结构叠加(残基为白色)。(F)Apg 活性位点上残基的诱变实验。图5. Apg催化阿卡波糖水解反应的两步过程图6. Apg-acarstatins A/B复合物的距离特征分析

2025-09-01

-

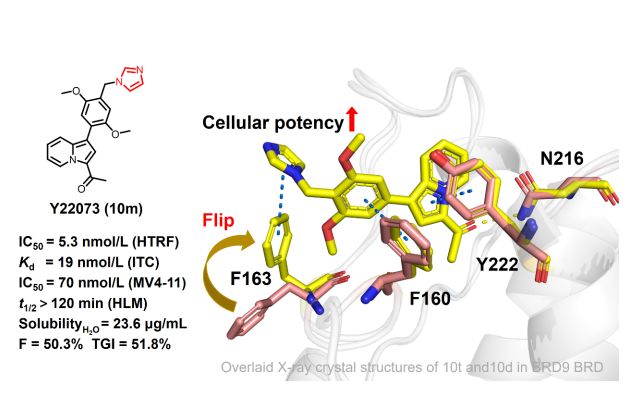

广州健康院在BRD9选择性抑制剂研究中获得突破性进展

近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院许永团队针对溴结构域家族蛋白抑制剂选择性难题,报道了一种在急性髓系白血病(AML)治疗中具有显著疗效的BRD9选择性抑制剂Y22073(专利申请号:2025100176011.1),为AML 精准治疗提供了全新解决方案。近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院许永团队针对溴结构域家族蛋白抑制剂选择性难题,报道了一种在急性髓系白血病(AML)治疗中具有显著疗效的BRD9选择性抑制剂Y22073(专利申请号:2025100176011.1),为AML 精准治疗提供了全新解决方案。相关成果以“Key imidazolyl groups that induce phenylalanine flipping enhance the efficacy of oral BRD9 inhibitors for AML treatment”为题发表于药物化学领域Top期刊Acta Pharmaceutica Sinica B上。许永团队长期致力于创新药物靶点发现、作用机制解析及创新药物研究,特别是在肿瘤表观遗传治疗领域获得了系统性的研究成果(J Med Chem, 2022,65,5760;Bioorg Chem, 2024,142,106950;J Med Chem, 2024,67,6952;J Med Chem,2024,67,21577)。溴结构域蛋白9(BRD9)是哺乳动物SWI/SNF染色质重塑复合物家族中ncBAF的核心组分,该组分是目前癌症中频发突变的表观遗传调控复合物。BRD9通过特异性识别组蛋白上的乙酰化赖氨酸,招募转录复合物并介导下游转录调控与靶基因的表达。BRD9在AML等多种癌症中发挥关键表观遗传调控功能,已成为抗肿瘤药物研发的新兴靶点。然而现有BRD9抑制剂在AML治疗中始终未展现显著的体内外疗效,这严重制约其临床转化潜力。针对溴结构域家族蛋白结构高度相似导致的抑制剂选择性难题,团队通过优势骨架化合物库筛选、晶体结构解析以及基于结构的药物设计,成功开发出可用于AML治疗的新型BRD9选择性溴结构域抑制剂Y22073。研究人员从基于结构活性关系(SAR)的优化策略中发现了咪唑类化合物具有卓越的体外抗增殖活性。合作团队通过X射线晶体结构解析(分辨率最高达1.78 Å)精准捕捉到BRD9的ZA通道存在一个独特的“可调控开关”——Phe163翻转开关。抑制剂中关键的咪唑药效基团能够诱导BRD9蛋白的Phe163残基翻转并与其形成稳定的π-π相互作用。然而,其他溴结构域(如BRD7、BRD4、CECR2)中对应位置的残基无法与咪唑基形成有效相互作用,直接证明了该机制的特异性。这一分子层面的突破性发现不仅显著提升了化合物的体外活性,也使得Y22073成为首个在AML模型中展现明确疾病表型干预能力的BRD9抑制剂。研究团队还创新性地采用该修饰策略对现有BRD9抑制剂进行结构改造,结果表明,经此策略修饰后的化合物在体外的活性显著提升,进一步证实咪唑基团可通过调控独特的Phe163开关,在提高活性方面发挥关键作用。Y22073表现出良好的溴结构域选择性、代谢稳定性、溶解性并兼具理想的药代动力学特性,在MV4-11异种移植小鼠模型中表现出显著的口服抗肿瘤效果,且无明显毒性。综合其优异的体外活性、体内疗效及成药性特征,Y22073作为具有First-in-Class潜力的BRD9溴结构域选择性抑制剂,为急性髓系白血病的靶向治疗提供了极具临床转化价值的新型候选药物。许永课题组博士生陈智铭、助理研究员张成和沈慧为本论文的共同第一作者,许永研究员、吴锡山副研究员和张岩副研究员为通讯作者。该项目得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金面上项目、广东省“一带一路”联合实验室基金、中国科学院自主部署项目、中国科学院青促会项目和广东省科技厅项目的支持。论文链接 BRD9抑制剂Y22073可作为候选化合物用于AML治疗

2025-09-02

-

华南植物园揭示传粉昆虫驱动植物交配系统演化机制

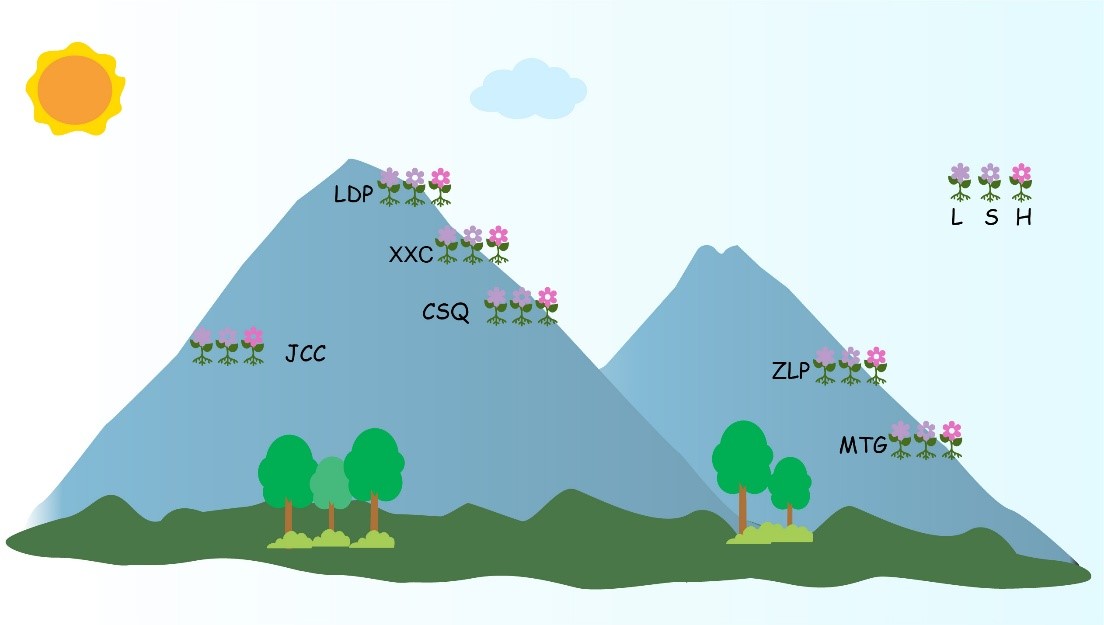

植物交配系统的演化是进化生物学的核心议题之一。在开花植物中,从异交(outcrossing)向自交(selfing)的转变代表了一个主要演化趋势。该这一过程通常被认为由生态因素(如传粉者缺乏)和繁殖保障机制共同驱动。然而,现有的研究鲜少通过移栽实验来检验生态因子与繁殖保障在交配系统演化中的作用。此外,少有研究从父本视角评估交配过程中个体对后代的遗传贡献。近日,华南植物园利用迎阳报春(Primula oreodoxa)这一理想研究系统,通过精巧的移栽实验揭示了这一过程的生态与遗传机制。研究团队在四川峨眉山海拔梯度上建立了6个移栽实验点(图1),将二型花柱(异交为主)和同型花柱(自交为主)植株在同一环境中栽培。通过野外观察与SSR分子标记相结合,系统分析了不同花型个体的繁殖适合度(结实率、种子数量)和交配模式(自交率、配偶多样性、花型间交配比例及子代遗传多样性)。主要发现包括:(1)在传粉资源受限的高海拔生境中,同型花柱表现出显著的繁殖优势,支持"繁殖保障"假说;(2)父母本自交率随海拔升高而增加,表明环境因素对交配系统具有调控作用(图2);(3)长喙传粉者访花频率与二型花柱的父母本自交率呈负相关,与父母本配偶多样性呈正相关(图3);(4)高海拔种群中交配模式趋于随机,反映了二型花柱多态性的瓦解(图4)。该研究创新性地从父本视角分析交配模式,并且首次证实长喙传粉昆虫的访花频率与植物父母本自交率呈负相关,而与父母本的交配多样性呈正相关,为“传粉驱动交配系统演化”提供了关键实证。该发现对理解全球变化下植物-传粉者互作的演变以及生物多样性的维持具有重要意义。相关研究成果以“Divergence of mating systems in Primula oreodoxa: Insights from transplant experiments and mating portfolios”为题,近期发表在植物学期刊Plant Diversity上。 中国科学院华南植物园已毕业博士曾桂(现为西华师范大学讲师)为第一作者,中国科学院华南植物园袁帅副研究员和张奠湘研究员为共同通讯作者,海南师范大学张凯副教授参与了研究工作。 该研究得到国家自然科学基金、中国科学院华南植物园青年人才项目及西华师范大学博士科研启动基金资助。文章链接:https://doi.org/10.1016/j.pld.2025.08.005图1. 移栽实验设计示意图图2. 低海拔与高海拔生境中不同种群和花型的母本自交率 (A,B) 与父本 (C,D) 自交率(± 标准误)。不同小写字母和大写字母分别表示低海拔与高海拔生境内的显著差异,希腊字母表示生境间差异。图3. 交配系统参数与长喙传粉者访花频率在不同花型间的关系。母本自交率 (A–C)、父本自交率 (D–F)、母本配偶数 (G–I) 和父本配偶数 (J–L)。左、中、右三列分别对应 L、S 和 H 三种花型。图4. 不同种群和花型间雌性非选型交配(平均值 ± 95% 置信区间)的变异。虚线表示随机交配。

2025-09-02

-

“十四五” 国家重点研发计划课题“酸化瘠薄旱地综合调控与产能提升关键技术及产品”中期检查会议在亚热带生态所召开

8 月 27 日,“十四五” 国家重点研发计划课题 “酸化瘠薄旱地综合调控与产能提升关键技术及产品” 中期检查会议在中国科学院亚热带农业生态研究所召开。本次会议旨在检查课题中期进展、评估阶段性成果,为顺利完成项目中期检查奠定基础。项目首席科学家、广西壮族自治区农业科学院邓国富研究员,广西壮族自治区农业科学院水稻研究所陈韦韦研究员、农业资源与环境研究所区惠平研究员,广西壮族自治区农业科学院财务专家黄显河、亚热带生态所科技管理与规划处副处长李希和财务专家颜琼、课题负责人、子课题负责人和核心骨干共同参会。8 月 27 日,“十四五” 国家重点研发计划课题 “酸化瘠薄旱地综合调控与产能提升关键技术及产品” 中期检查会议在中国科学院亚热带农业生态研究所召开。本次会议旨在检查课题中期进展、评估阶段性成果,为顺利完成项目中期检查奠定基础。项目首席科学家、广西壮族自治区农业科学院邓国富研究员,广西壮族自治区农业科学院水稻研究所陈韦韦研究员、农业资源与环境研究所区惠平研究员,广西壮族自治区农业科学院财务专家黄显河、亚热带生态所科技管理与规划处副处长李希和财务专家颜琼、课题负责人、子课题负责人和核心骨干共同参会。会上,课题负责人何寻阳研究员对专家和项目组成员的到来表示欢迎,强调本次中期检查是课题推进的 “关键节点”,在凝聚共识、精准发力上发挥重要作用。李希简要介绍了研究所的学科布局、农业生态领域科研优势,以及近年来在旱地改良、作物产能提升等方向的成果积累,并特别感谢广西壮族自治区农业科学院长期以来对研究所科研工作的协同支持,为跨单位合作课题的顺利实施提供了重要保障。项目首席科学家邓国富在致辞中进一步明确了中期检查的核心意义。他指出,“酸化瘠薄旱地” 是我国南方丘陵区农业生产的主要瓶颈之一,课题聚焦这一问题开展技术研发与产品创制,直接关联国家粮食安全与农业绿色可持续发展目标;中期检查不仅要 “复盘进展”,更要 “排查问题”,确保课题严格对标国家重点研发计划的考核要求,避免研究方向偏差,为后续成果转化与大面积推广筑牢基础。课题负责人何寻阳从课题实施进展、苗头性成果、指标完成情况、经费执行情况、存在的问题和下一步工作计划等方面进行了汇报。课题已完成 3 类核心技术研发(含新型土壤酸化调理剂配方优化、兼具甘蔗抗病增产与肥厚耕层构建功能的生物有机肥研发、蚯蚓有机肥研发),并在广西来宾建立 3 个田间试验示范基地;研发的复合调理剂在试点区域可使土壤 pH 提升 0.3-0.5 个单位,甘蔗平均增产8%至12%,相关技术已申请发明专利2项,其中1项已授权。与会专家在听取汇报后,对课题阶段性成果给予高度肯定,认为课题技术路线清晰、课题研究进展顺利,已全面完成中期考核指标,尤其是田间试验数据扎实,为酸化瘠薄旱地改良提供了 “可落地” 的技术雏形。同时,专家们围绕课题深化推进提出两点建设性意见:一是建议加强各子课题间的技术集成,例如将土壤调理剂与节水栽培模式结合,形成 “一站式” 解决方案;二是细化 “三方应用评价” 体系,扩大评价主体(科研单位、地方农技部门、种植主体),重点增加不同气候区的田间验证数据,确保技术推广的普适性。何寻阳在表态发言时指出,课题组将以 “问题导向” 优化研究方案,针对专家提出的技术集成、评价体系等建议制定专项推进计划,力争最终形成 2-3 套 “易操作、低成本、高适配” 的酸化瘠薄蔗田综合调控技术包,切实服务蔗田产能提升与乡村振兴战略。何寻阳汇报会议现场

2025-09-01

-

华南植物园揭示大豆种子粒重及品质的调控机制

大豆(Glycine max L. Merr.)是全球重要的油料作物和经济作物,也是人类优质蛋白和饲料蛋白的重要来源。尽管大豆原产于中国,但当前我国大豆供需矛盾突出,国内产能无法满足实际需求,约85%的需求依赖进口。因此,提高大豆单产并改善品质已成为当务之急。种子大小和油脂蛋白含量是影响大豆产能的关键农艺性状,鉴定调控大豆种子性状的关键基因并解析其分子机制,对利用分子设计育种技术培育高产优质大豆新品种具有重要的意义。中国科学院华南植物园侯兴亮团队研究通过全基因组关联分析(GWAS)及QTL定位,在14号染色体上鉴定出一个与百粒重显著相关的稳定信号区间,并确定了一个调控大豆百粒重及品质的关键基因SW14。进一步研究发现,SW14与植物种子发育核心调控因子Leafy Cotyledon1(LEC1)在大豆中的同源基因GmLEC1a/b发生互作,抑制了GmLEC1在种子发育过程中介导的转录激活功能。进一步分析显示,优良等位基因SW14H3在大豆驯化过程中经历了人工选择,并展现出提高大豆产量的应用潜力。研究团队致力于大豆种子发育及环境适应性研究,并取得了一些重要进展(Yu et al., Nature Plants, 2023;Li et al., Molecular Plant, 2024;Lu et al., Nature Genetics, 2017)。该研究进一步揭示了大豆种子粒重与品质形成的分子调控机制。张春雨副研究员近年来聚焦NF-Y类转录因子在植物生长发育中的功能研究(Zhang et al., JIPB, 2021;Zhang et al., Plant Cell, 2023;Yao et al., Plant Journal, 2025),其研究方向已从模式植物拟南芥逐步拓展至重要农作物大豆。相关研究成果以“Natural allelic variation in SW14 determines seed weight and quality in soybean”为题近日在线发表在Nature Communications(《自然—通讯》)上。中国科学院华南植物园副研究员张春雨、已毕业硕士生李尉郡和博士后谭翠容共同担任第一作者,侯兴亮研究员与张春雨副研究员为共同通讯作者。该研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金和广东省自然科学基金等项目的资助。论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-63582-0图. 大豆SW14的定位及克隆

2025-09-01

-

华南植物园揭示未来气候CO2情景对藻源碳分配的影响

碳是生物必需的营养物质,也是元素循环过程的关键驱动因素。浮游植物作为水域生态系统中碳动态的主要调节者,通过碳固定和碳分配在调节水生生态系统碳循环中发挥着至关重要的作用。它们通过调节颗粒态有机碳(POC)和溶解性有机碳(DOC)的分配,决定了POC沉降到沉积物中的比例、DOC释放到周围水体中的比例以及被微生物同化的比例,最终影响藻源碳对水域碳汇的贡献途径及大小。因此,了解浮游植物碳分配有助于评估其对水域生态系统的长期储存能力的作用。然而,对未来高CO2场景下浮游植物碳分配变化及其调控机制的探索尚不充分。针对这一科学问题,本研究通过模拟三种不同CO2浓度情景(400 ppm、850 ppm和1370 ppm),系统探究了聚球藻FACHB-410株在碳分配方面的响应机制。研究发现,在中等CO2浓度(850 ppm)下,聚球藻的碳分配模式与当前水平(400 ppm)相比未发生显著变化。然而,在极端高CO2环境(1370 ppm)下,聚球藻的总有机碳含量显著降低47.05%,同时细胞外溶解性有机碳(DOCex)的比例显著上升,而POC和细胞内DOC(DOCin)则显著减少。DOCex在总DOC中的比例从22.66%上升至44.32%(图1、2)。这一结果表明,极端高CO2环境下,聚球藻更倾向于将碳以潜在惰性DOC的形式释放至水体中,而非用于构建细胞结构的DOCin和下沉性的POC。该研究首次揭示了聚球藻在极端CO2条件下碳分配的显著转变,表明其通过生物碳泵(BCP)途径贡献碳汇的能力可能减弱,而通过直接释放DOC对表层碳库的贡献增强。这一发现对准确评估未来气候背景下聚球藻在水体碳汇中的作用具有重要启示。相关研究成果近期以“Influence of simulated future climate CO2 scenarios on carbon allocation in a keystone cyanobacterium Synechococcus”为题发表在国际藻类学经典期刊Journal of Applied Phycology(《应用藻类学杂志》)上。中国科学院华南植物园联合培养硕士研究生张焱焱为第一作者,卢哲副研究员为通讯作者,小良站站长王法明研究员作为共同作者在研究方案设计及论文写作等方面给予指导意见。该研究得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划和广东省自然科学基金等项目的支持。文章链接:https://doi.org/10.1007/s10811-025-03639-1图1. 三种不同CO2浓度对聚球藻不同碳馏分浓度的影响图2. 三种不同CO2浓度下DOC馏分占总DOC的占比

2025-09-01

-

广州地化所刘俊文、姜帆、张干等-PNAS:双碳同位素揭示我国《大气污染防治行动计划》对珠江三角洲不同来源大气黑碳的减排贡献

8月25日,中国科学院广州地球化学所张干研究员团队在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上发表了一项合作研究成果。该研究利用双碳同位素技术,揭示了珠三角地区2008-2018年连续11年间大气黑碳(BC)浓度和来源变化,量化了我国《大气污染防治行动计划》执行以来燃煤、石油燃烧、生物质燃烧等三大类主要排放源对区域大气BC减排的贡献,发现当前广泛使用的排放清单系统性地低估了生物质燃烧对BC的贡献。这一研究对未来的空气污染治理和气候变化研究具有重要意义。 BC是PM2.5污染的主要成分之一,也是一种强效的短寿命气候污染物,吸收太阳辐射、加速全球变暖。BC主要来自化石燃料(如煤、石油)和生物质(如薪柴、农业废弃物)的不完全燃烧。为改善空气质量,我国自2013年起实施了《大气污染防治行动计划》(“大气十条”),并取得了显著成效。在此期间,BC的减排效果如何?不同来源的贡献度是多少?无疑是评估相关治理政策BC减排效力的首要问题。已有研究主要依赖基于排放因子和源活动水平的“自下而上”的排放清单进行,其结果的准确性一直受到挑战。 针对这一问题,来自广州地化所、暨南大学、香港科技大学、香港科技大学(广州)、瑞典斯德哥尔摩大学等国内外多个研究机构的科研人员组成联合研究团队,对珠三角2008-2018年连续11年间的大气颗粒物样品进行了系统的放射性碳同位素丰度(¹⁴C)和稳定碳同位素组成(δ¹³C)测量,揭示出大气BC的浓度和来源变化趋势。研究结果显示,珠三角大气BC浓度在2008-2018年间呈显著下降趋势,尤其经“大气十条”的实施,BC浓度大幅降低了41% (图1),表明珠三角在BC减排上取得了重大成就。 基于Δ14C-δ13C同位素数据集并结合贝叶斯模型,团队对2008-2018年间大气BC的来源进行了识别和量化(图2左)。结果表明,燃煤、石油燃烧和生物质燃烧对BC的贡献范围分别为31-44%、28-47%和11-40%。“大气十条”实施期间,不同来源的BC浓度贡献均发生显著下降,其中,燃煤和石油燃烧贡献的BC浓度均下降约43%,生物质燃烧贡献的BC浓度下降了约34%(图2右)。这表明,虽然对三大类BC排放源的管控均取得了显著效果,但珠三角对燃煤、燃油BC排放的管控效果,要更优于对生物质燃烧BC排放的管控。 团队进一步对比了2008-2018年“自上而下”的同位素观测结果与“自下而上”的BC排放清单数据,发现两者存在显著的差异。其中,现有排放清单中生物质燃烧对BC的贡献仅为4%至9%,而双碳同位素源解析结果中生物质燃烧对BC的贡献则为21%至32% (图3)。这意味着,当前评估空气质量改善和制定减排策略时所依赖的排放清单,可能在较大程度上低估了生物质燃烧对大气BC的贡献。因此,政策制定者在集中精力于化石燃料燃烧减排的同时,也应及时确定和弥合现有BC排放清单中可能存在的 “盲区”,以保障对生物质燃烧BC排放的进一步精准管控。 该研究得到国家自然科学基金重大项目“黑碳物质的地球化学行为与效应”(42192510/11)等资助。大气BC的Δ14C同位素分析由姜帆、汪琼琼在中国科学院广州地化所环境加速器质谱实验室(GIG-CAMS)完成。论文第一作者为暨南大学刘俊文,第一通讯作者为张干,共同通讯作者包括郑君瑜(香港科技大学(广州))、郁建珍(香港科技大学)和Örjan Gustafsson(瑞典斯德哥尔摩大学)。论文信息:J. Liu(刘俊文),F. Jiang(姜帆),Q. Wang(汪琼琼),G. Zhang(张干)*,J. Li(李军),W. Chen(陈伟华),P. Ding(丁平),S. Zhu(朱三元),Z. Cheng(成志能),X. Zhang(张向云),Q. Sha(沙青娥),Z. Huang(黄志烔),X. Yuan(袁鑫),J. Zheng(郑君瑜)*,Y. Zhang(章炎麟),C. Yan(闫才青),C. Tian(田崇国),Y. Chen(陈颖军),J.Z. Yu(郁建珍)*,& Ö. Gustafsson*,Substantial reductions in black carbon from both fossil fuels and biomass burning during China’s Clean Air Action,Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 122 (35) e2500843122,https://doi.org/10.1073/pnas.2500843122.图1.2008-2018年间珠江三角洲大气黑碳浓度的变化(μg/m3) 图2. 基于Δ14C-δ13C观测的珠三角大气黑碳来源解析(左)及“大气十条”对不同来源BC的减排效果。图3.双碳同位素源解析结果(红色)与现有排放清单(蓝色)中生物质燃烧对BC贡献对比图4. 团队成员广州地化所博士后姜帆(左)、研究员张干(中)和暨南大学副教授刘俊文(右)在广州地化所环境加速器质谱实验室。

2025-08-28