-

深圳先进院 | 从“序列检索”到“结构检索”——肠道微生物组功能研究新范式(Cell Host & Microbe)

该研究建立了人体肠道微生物的蛋白质结构组数据库和结构检索方法,显著提高了对噬菌体蛋白、菌源宿主同工酶等功能暗物质的预测能力大幅提高了噬菌体蛋白、菌源宿主同工酶的功能识别能力。基于这一方法,研究团队成功验证了肠道致病菌的噬菌体裂解酶,并首次揭示了肠道细菌的褪黑素合成途径。人类肠道微生物组蕴藏着上千万个基因,这些基因所编码的蛋白质在人体的代谢、免疫等过程中发挥重要作用,也是开发疾病治疗新技术的重要资源库。然而,微生物蛋白质的进化多样性,给基于序列同源的功能推断方法带来了挑战。例如,在肠道噬菌体基因组中,有超过75%的蛋白无法注释功能。此外,肠道细菌中广泛存在宿主同工酶,但是这些酶与其真核同源基因蛋白的序列同源性很低,往往难以被识别。与序列相比,蛋白质的三维结构在进化中往往更为保守,这为解析肠道微生物的功能暗物质提供了新的研究思路——通过结构信息来推测蛋白质功能。肠道微生物的功能研究亟需从“序列检索”走向“结构检索”的新范式。2025年11月26日,中国科学院深圳先进技术研究院定量合成生物学全国重点实验室、合成生物学研究所(以下简称“深圳先进院合成所”)戴磊研究员课题组联合北京大学汪锴研究员、香港中文大学李煜教授的合作团队在Cell Host & Microbe发表了题为"Exploring Functional Insights into the Human Gut Microbiome via the Structural Proteome"的研究论文。该研究建立了人体肠道微生物的蛋白质结构组数据库和结构检索方法,显著提高了对噬菌体蛋白、菌源宿主同工酶等功能暗物质的预测能力大幅提高了噬菌体蛋白、菌源宿主同工酶的功能识别能力。基于这一方法,研究团队成功验证了肠道致病菌的噬菌体裂解酶,并首次揭示了肠道细菌的褪黑素合成途径。构建人体肠道微生物蛋白质结构组数据库首先,研究团队构建了人体肠道微生物蛋白质结构组数据库 (human Gut Microbial Protein Structure database,https://www.gmpsdb.cn/)。该数据库涵盖968个肠道细菌和1255个肠道噬菌体基因组所编码的约270万个蛋白结构(图1)。噬菌体蛋白的结构聚类与功能验证由于噬菌体基因组的快速进化,大部分噬菌体编码的蛋白难以通过序列比对进行注释。研究团队采用结构比对和聚类方法,研究噬菌体蛋白的功能注释和进化规律,发现许多噬菌体蛋白与已知功能蛋白之间存在结构相似度,可以大幅提高噬菌体蛋白的功能推断能力(图2)。噬菌体裂解酶是一种噬菌体编码的溶菌酶,能够高效切割细菌细胞壁。通过系统分析噬菌体裂解酶的结构多样性,研究团队发现其存在结构域重排的进化机制。进而选取人体肠道致病菌噬菌体来源的裂解酶,通过合成生物学技术,成功验证了其针对人体肠道致病菌的裂解活性(图3)。此外,一部分噬菌体裂解酶具有很高的物种靶向性,有望成为微生物组精准编辑的平台技术。肠道菌源-宿主同工酶的结构检索与功能验证研究团队进一步将结构检索的方法拓展至肠道菌源的宿主同工酶。前期研究发现,肠道细菌编码的酶能模拟宿主酶的功能,参与疾病的发生发展过程。通过结构检索,研究团队在青春双歧杆菌(Bifidobacterium adolescentis)、多形拟杆菌(Bacteroides dorei)中发现了参与褪黑素合成的关键酶,首次揭示了肠道微生物的褪黑素合成途径(图4)。动物实验表明,菌源酶能够显著调节宿主体内的褪黑素水平,进而影响肠道生理与疾病状态(图5)。最后,研究团队开发了人工智能方法Dense Enzyme Retrieval(DEER),能够快速、高效识别同工酶,其性能显著优于现有的基于序列或结构比对的方法(图6)。DEER的模型训练运用了融合结构信息的蛋白质语言模型及对比学习技术,实现了对酶功能的准确预测;DEER模型的推理运用了密集检索技术,实现不依赖比对的快速检索;DEER模型的框架不仅适用于远源酶的挖掘,未来还可进一步拓展到其他功能的蛋白研究。综上所述,本研究提出蛋白结构检索的微生物组功能研究范式,不仅建立了人体肠道微生物蛋白质结构组数据库,还验证了多种噬菌体裂解酶和菌源宿主同工酶的功能,为解析人体肠道微生物组的功能暗物质提供了重要的工具和思路。深圳先进院合成所戴磊研究员是本研究的主要通讯作者,北京大学汪锴研究员和香港中文大学李煜教授为共同通讯作者。深圳先进院合成所助理研究员刘红宾博士是本研究的第一作者,深圳先进院合成所助理研究员沈俊涛博士、北京大学张志威博士、香港中文大学王久铭博士、深圳先进院合成所张成辛研究员为论文的共同第一作者。北京大学姜长涛教授、智峪裕生科王晟博士、深圳先进院合成所司同研究员和马迎飞研究员对于本研究提供了重要支持。该项研究成果获得国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的资助。本研究获得了深圳合成生物研究重大科技基础设施和深圳合成生物学创新研究院公共技术平台提供的支持。戴磊课题组在定量生物学与合成生物学的交叉领域开展研究,致力于实现复杂微生物组在基因层次、群落层次的功能预测和精准编辑。近年来,以通讯作者(含共同) 在Cell Host & Microbe(2025,2023)、Nature Biomedical Engineering (in press)、 Nature Communications(2025,2024,2023)、The ISME Journal(2022)等期刊发表研究论文。课题组长期招收人工智能、合成生物学、微生物组学等相关专业博士后,联系邮箱:lei.dai@siat.ac.cn。<!--!doctype-->原文链接:https://doi.org/10.1016/j.chom.2025.11.001图1. 人体肠道微生物的蛋白质结构组数据库图2. 基于结构聚类的噬菌体蛋白功能推断图3. 针对人体肠道致病菌的噬菌体裂解酶活性验证图4. 基于结构检索发现肠道菌的褪黑素合成酶图5. 菌源酶能够显著调节宿主体内的褪黑素水平图6.基于人工智能DEER的肠道菌源宿主同工酶挖掘

2025-12-01

-

南海海洋研究所 | 海山俯冲驱动地壳-上地幔变形机制研究取得新进展

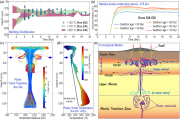

近日,中国科学院南海海洋研究所边缘海与大洋地质重点实验室(OMG)赵明辉研究员团队,联合海南热带海洋学院、浙江海洋大学及中国科学院地质与地球物理研究所等相关团队,在海山俯冲动力学机制研究方向取得重要进展。相关成果发表于国际地学权威期刊Geophysical Research Letters。副研究员曹令敏为第一和通讯作者,浙江海洋大学副教授何小波为共同通讯作者。吕宋岛北部处于欧亚板块与菲律宾海板块汇聚边界,是全球最典型的成熟俯冲带之一。马尼拉海沟正持续吞噬一系列巨型海山,这些“地形异常体”如何重塑上覆板块应力场、如何调控深部变形与地震活动,长期缺乏直接、系统的地震学观测证据。研究团队利用近震 S 波分裂方法,结合频率–延迟时间依赖性分析,构建了从地壳到上地幔 150 km 深度的各向异性分布特征(图1)。结果显示:在海山俯冲区,快波极化方向整体垂直于海沟走向,且延迟时间随频率显著变化,指示强烈的定向裂隙系统与流体活动。分析表明,海山、海脊等古洋壳地貌俯冲后会引起应力重新分布,促进裂隙定向发育及局部流体渗入,从而在地壳、地幔楔以及俯冲板片内部形成各向异性结构(图2),其成因与含流体裂隙和部分蛇纹石化过程密切相关。海山俯冲会加剧板片断层或界面附近的水化和弱化过程,降低该区域的界面耦合程度,使构造变形更易通过慢滑移事件或中小尺度地震释放。由于耦合度下降,这类区域难以有效积累足够的应力,因此可能不利于大型界面破裂的形成。该研究在区域尺度给出海山俯冲控制深部变形与地震活动模式的直接地震学证据,证实“大型地形异常体”可在俯冲带留下可识别的“各向异性指纹”。成果不仅为揭示俯冲带应力调整提供了新视角,也为评估南海东部潜在地震风险提供了关键的地球物理依据。该研究得到国家自然科学基金和中国科学院南海海洋研究所发展基金等项目资助。论文信息:Cao,L.,He,X.,Zhao,L.,Huang,B.‐S.,Hao,T.,Zhao,M.,et al. (2025). Frequency‐dependent anisotropy and upper plate deformation due to seamount subduction in northern Luzon. Geophysical Research Letters,52,e2025GL119325.原文链接:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2025GL119325图1 来自不同深度的地震的剪切波分裂结果图2 马尼拉俯冲带海山俯冲驱动地壳-上地幔变形模式图

2025-12-01

-

南海海洋研究所 | 研究团队揭示ENSO影响白令海海冰新路径:主导角色转向北太平洋经向模

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境实验室(LTO)王鑫研究员团队在北极气候变化研究中取得重要进展。首次揭示了厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)对白令海冬季海冰的控制机制在20世纪90年代中期发生根本性转变,其中北太平洋经向模态(NPMM)的关键桥梁作用显著增强。该研究成果以“ENSO’s Changing Grip on Bering Sea Ice: The Emerging Control of the North Pacific Meridional Mode”为题,发表在国际知名学术期刊Science Advances上。LTO副研究员陈洁鹏为论文第一作者,研究员王鑫和工程师陈昇为共同通讯作者,合作者还包括研究员王春在、研究员张磊、副研究员何卓琪,加州大学尔湾分校教授Jin-Yi Yu和中山大学教授刘骥平。白令海冬季海冰作为区域气候系统的重要调节器,其年际变化长期被认为主要受ENSO调控。传统观点认为ENSO通过影响阿留申低压的强度与位置,改变白令海区域的风场和热通量,最终影响海冰范围,且这一关系被认为相对稳定。然而,本研究通过综合分析观测资析和数值模拟试验,发现该“遥控”机制在20世纪90年代中期发生明显转折。研究显示,在20世纪90年代中期之前,东太平洋型ENSO主导了与白令海海冰之间的正相关关系;此后,随着中太平洋型ENSO事件频率增加,两者关系逆转为负相关,这一转变的核心机制在于中太平洋型ENSO与NPMM之间的耦合显著增强(图1)。当两者协同作用时,会激发一支向极地传播的罗斯贝波列,如同架设了一座从热带经副热带延伸至白令海的“大气桥梁”。该波列在白令海区域引发异常偏南风,一方面阻碍北极浮冰向南输送,另一方面促进低纬度暖湿空气北上,共同导致海冰范围减少(图2)。值得注意的是,NPMM变率的增强及其与中太平洋型ENSO耦合的稳固化,是这一遥相关路径影响力放大的关键。自20世纪90年代以来,在多尺度气候动力学过程(如大西洋多年代际振荡、热带辐合带位移等)协同作用下,NPMM变率显著增大,成为更有效的“信号放大器”,将热带中太平洋海温异常信号更强劲地传递至副极地地区。量化分析表明,与NPMM单独作用相比,其与中太平洋型ENSO的耦合使后者对白令海海冰变率的解释贡献提升了38.9%。这一发现对未来的气候预测具有重要意义。在全球变暖背景下,气候模型预测中太平洋型ENSO事件将更频繁发生,其与NPMM的关联可能进一步加强。这意味着,本研究揭示的“副热带-副极地”遥相关路径对未来白令海乃至更广泛的太平洋-北极区域海冰变化的控制力将持续上升。因此,改进气候模式对ENSO多样性、NPMM动力学及其耦合效应的刻画,将成为准确预估北极海冰及其气候与环境效应的关键。该项研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、广州市科技计划项目和中国科学院青年创新促进会等共同资助。图1 白令海冬季海冰密集度(SIC)年际变率及其与ENSO的21年滑动相关关系(1979–2022)。橙色虚线:1–3月(JFM₁)白令海SIC的21年滑动标准差(表征变率强度);黑色实线:前一年夏季(JJA₀)Niño3.4指数与JFM₁白令海SIC的滑动相关系数;蓝色(红色)实线:剔除Niño4(Niño3)影响后,JJA₀ Niño3(Niño4)指数与JFM₁白令海SIC的偏相关系数。图2 NPMM调制下中太平洋型ENSO对白令海冬季海冰影响的机制转变示意图。(A)1978-1994年:赤道中太平洋暖海温异常激发类PNA型的大气遥相关波列,在对流层高层于北美北部形成显著高压异常,而低层反气旋较弱。此环流结构不利于暖空气向北输送和海冰南向输运,白令海海冰变化不显著。(B)1995-2021年:中太平洋型厄尔尼诺与正位相NPMM耦合,增强并西移了向极传播的罗斯贝波列。北美西北部及至白令海上空高压异常增强。白令海东部低层反气旋引发持续南风异常,一方面阻碍海冰南输,一方面促进暖湿空气北进,共同造成白令海海冰显著减少。相关论文信息:Chen,J.,Yu,J.Y.,Wang,C.,Liu,J.,Wang,X.,Chen,S.,Zhang,L.,He,Z. (2025) ENSO's changing grip on Bering Sea ice: the emerging control of the North Pacific Meridional Mode. Sci. Adv. 11(47). https://doi.org/10.1126/sciadv.ady2329.原文链接:https://doi.org/10.1126/sciadv.ady2329

2025-11-28

-

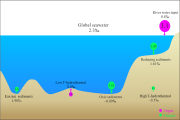

南海所研究揭示海底滑坡的低纬驱动新机制

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境与岛礁生态全国重点实验室以及边缘海与大洋地质实验室的李伟研究员团队,联合德国基尔亥姆霍兹海洋研究中心(GEOMAR)和意大利国家海洋与地球物理研究所(OGS)的科研人员,在大型海底滑坡形成机理方面取得重要进展。相关研究发表于Nature旗下期刊Communications Earth & Environment。研究员李伟为论文第一作者兼第一通讯作者,助理研究员敬嵩为共同通讯作者。软弱层是沉积地层中强度显著偏低的“软肋”,被公认为导致巨型海底滑坡的关键地质结构。在高纬度大陆边缘,科学家早已证实海平面升降可通过冰川扩张—消融控制软弱层的发育。然而,对于没有冰川直接作用的低纬度海域,海平面波动是否以及如何影响陆坡稳定性,一直缺乏系统研究,成为制约低纬海底地质灾害评估的“瓶颈性”难题。研究团队整合了南海北部逾1600 km²高分辨率三维地震、多波束测深及钻测井资料,将白云滑坡群滑动面精确锁定在上新世晚期(3.8 -3.4 Ma)海平面下降期形成的岩性界面上。该界面由高渗透浊积砂岩与低渗透泥质沉积交互组成,构成潜在流体聚集带。更重要的是,该研究进一步识别出5.0 Ma至3.8 Ma上新世早期海平面上升时期沉积的细粒等深流漂积体,以及其内部形成的流体通道群,这些通道群在百万年尺度上长期联通并持续传递流体超压,导致其上覆高渗地层逐步演变为大规模软弱层,最终促成了南海北部超10000平方千米的最大规模白云滑坡群的形成。本研究揭示了海平面变化对低纬度大陆边缘海底稳定性的关键调控机制,将传统以高纬度冰川为核心的海底滑坡驱动机制拓展至全球所有受海平面变化影响的大陆边缘,为理解全球气候变化下的低纬驱动与响应机制提供了新的证据。此外,这些认识也能够为我国深海工程的选址、设计与安全运维提供重要的科学依据和科技支撑。本研究得到国家自然科学基金、广州市科技计划项目青年博士“启航”项目、中国科学院南海海洋研究所培育项目的资助。论文信息:Li,W.*,Jing,S.*,Urlaub,M. et al. Sea-level variations influence weak layer formation and submarine landslides on a low-latitude continental margin. Commun Earth Environ 6,950 (2025). https://doi.org/10.1038/s43247-025-02949-z论文链接:https://www.nature.com/articles/s43247-025-02949-z图1 模式图-低纬海域海平面波动导致软弱层形成,控制大型海底滑坡的发育。

2025-11-25

-

华南植物园长期定位观测揭示新机制:热带森林土壤碳磷循环走向“分道扬镳”

近期,中国科学院华南植物园恢复生态学研究团队在热带森林土壤碳磷循环对养分输入的响应机制方面取得重要进展。研究显示,长期磷添加导致土壤总磷含量激增超过3倍,却未显著提升土壤有机碳储量。该研究首次实证了土壤“碳库稳定、磷库飙升”的解耦现象,对“磷限制是制约热带高度风化土壤碳固存关键因素”的传统观点提出挑战,为全球变化背景下热带森林的可持续管理提供了全新科学依据。全球养分失衡引发的生态谜题人类活动导致的氮、磷沉降不断加剧,正深刻改变全球生物地球化学循环格局。热带森林土壤碳库占全球陆地土壤碳储量的30%以上,其稳定性直接关系到气候调节功能。传统理论认为,热带土壤碳稳定性与磷的有效性密切相关,磷的缺乏会抑制土壤固碳过程。然而,长期氮磷输入失衡将如何重塑土壤碳磷之间的耦合关系,一直是学界悬而未决的关键问题。长期定位观测揭示关键机制研究团队依托中国科学院小良热带海岸生态系统研究站的长期土壤氮磷添加实验平台(始建于2009年),综合运用固体¹³C核磁共振、液体³¹P核磁共振光谱以及土壤有机碳分级等技术,系统解析了热带森林土壤中颗粒态有机质(POM)与矿物结合态有机质(MAOM)两大功能碳库中碳、磷含量及其化学形态对养分输入的响应。其中,POM主要来源于植物残体,周转速率较快;MAOM则以微生物转化产物为主,通过与矿物结合实现长期稳定固存,二者共同调控土壤碳的持久性。核心发现:土壤碳磷对养分输入的响应“分道扬镳”(1)碳库“保持稳定”:养分添加对土壤有机碳浓度、碳库分配格局及其化学组成均未产生显著影响。这与传统认知中“磷添加促进热带土壤碳积累”的观点相悖,表明仅提高磷有效性并不能有效激发土壤碳汇功能。研究推测,这可能与微生物激发效应促进碳矿化、热带土壤矿物结合位点趋于饱和等多种机制有关。(2)磷库“激增逾三倍”:磷添加(包括单独施磷及氮磷配施)使土壤总磷和无机磷含量显著上升,增幅超过三倍,且这一增长主要发生在POM组分中,MAOM中的磷含量则维持稳定。同时,磷添加引起土壤碳磷比与氮磷比显著下降,有机磷比例降低,无机磷比例上升。(3)功能碳库“角色分明”:POM作为“响应库”,其磷含量与无机磷呈正相关,与有机磷呈负相关;MAOM则作为“稳定库”,其磷的稳定性主要受矿物保护机制支配。值得注意的是,MAOM中磷浓度与土壤芳香碳含量、微生物残体贡献呈负相关,暗示过量磷输入可能干扰微生物介导的长期碳稳定过程。图1. 不同养分添加下热带森林土壤有机碳与磷的化学组成。注:土壤¹³C NMR谱图(a)、碳化学组分(b)、³¹P NMR谱图(c)及磷化学组分(d)。Pyro,焦磷酸盐磷;O-P,正磷酸盐磷;P-diester,磷酸二酯磷;O-mono,磷酸单酯磷。CK,不施肥;N,施氮肥;P,施磷肥;NP,氮磷肥配施。图2. 长期氮磷添加下热带森林土壤碳库与磷库演变轨迹的概念图管理启示与全球意义该研究首次揭示长期磷沉降背景下热带森林土壤碳磷循环的化学解耦机制,指出持续的磷输入可在矿物表面形成“遗留磷”,从而降低MAOM的形成效率,潜在地削弱土壤的长期碳汇功能。论文通讯作者刘占锋研究员强调,热带地区应因地制宜制定养分管理策略,避免盲目增施磷肥,以维护碳磷平衡与生态系统稳定。研究成果也为全球土壤碳模型提供了关键参数,有助于更精准地预测气候变化背景下热带森林的碳汇潜力。研究团队后续将结合同位素示踪、X射线吸收光谱及微生物功能基因分析等技术,进一步解析POM中无机磷的来源,评估季节动态对碳磷解耦过程的影响,为热带生态系统的可持续管理提供更系统的科学支撑。相关研究成果以“Divergent chemical responses of soil carbon and phosphorus to nutrient addition mediated by functional carbon pools in tropical forests”为题发表在国际学术期刊Plant and Soil上。华南植物园鹤山站博士后李腾腾为论文第一作者,刘占锋研究员为通讯作者。该研究获广东省重点领域研发计划、国家自然科学基金等项目的资助。论文链接:https://doi.org/10.1007/s11104-025-08102-1

2025-11-28

-

南海海洋所 | 基于遗传图谱和QTL定位发现Polycystin基因参与牡蛎壳形成

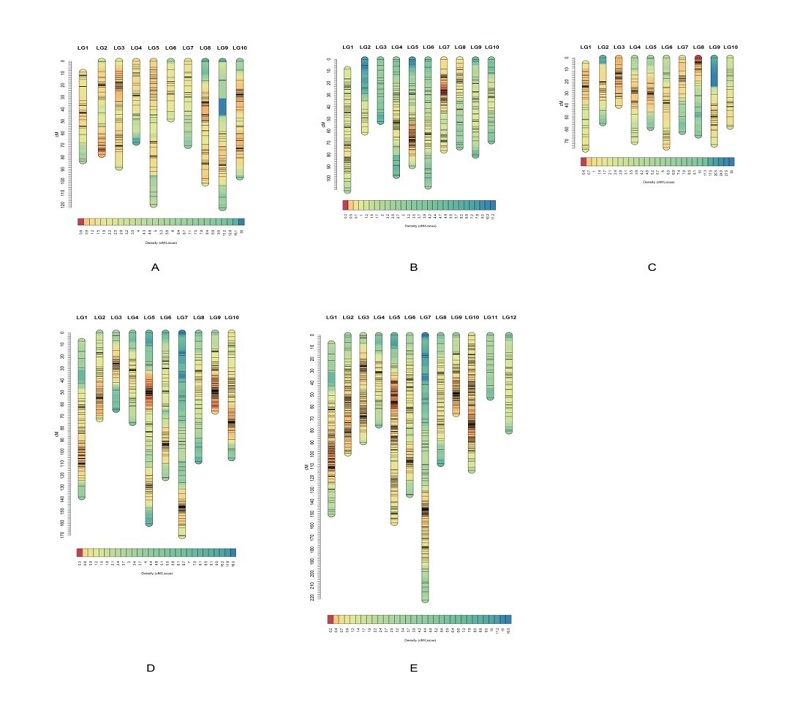

中国科学院南海海洋研究所热带海洋生物资源与生态实验室(LMB)喻子牛研究员团队在牡蛎高密度遗传连锁图谱构建和壳生长QTL定位、功能基因验证方面取得重要进展,相关研究成果High-resolution genetic maps and QTL mapping applications reveal Polycystin gene involvement in oyster shell formation正式发表于国际综合期刊《iScience》。南海海洋研究所助理研究员马海涛、副研究员秦艳平等为论文共同第一作者,研究员喻子牛和研究员张跃环为论文通讯作者。香港牡蛎和熊本牡蛎是华南沿海重要的经济优势牡蛎种,团队成功进行了两种牡蛎间的人工远缘杂交。本研究以两种牡蛎正反交家系为材料,构建了它们的高密度遗传连锁图谱。正交家系中母本(香港牡蛎)获得了10个连锁群,与其染色体数一致,标记间的平均间隔为1.5cM,图谱总长度为899.37cM,图谱的覆盖率为97.30%;父本(熊本牡蛎)也获得了10个连锁群,与其染色体数一致,标记间的平均间隔、图谱总长度、图谱覆盖率分别为1.22cM、836.94cM、97.40%。反交家系中母本(熊本牡蛎)获得了10个连锁群,与其染色体数一致,标记间的平均间隔为0.94cM,图谱总长度为1096.09cM,图谱的覆盖率为98.63%;父本(香港牡蛎)获得了10个连锁群,与其染色体数一致,标记间的平均间隔、图谱总长度、图谱覆盖率分别为1.23cM、653.36cM、97.04%。另外熊本牡蛎整合遗传图谱标记间的平均间隔达到0.75cM。图1 高密度遗传连锁图谱根据两个作图家系的表型数据和遗传连锁图谱,共定位了35个与壳生长相关QTL位点,可解释的表型遗传变异为6.1-26.4%(壳高)、4.9-20.0%(壳长)。通过基因组基因比对,在QTL上共鉴定出22个候选基因,其中Polycystin基因具有最大LOD值和最高可解释的表型变异(26.4%-壳高/20.0%-壳长)。该成果在两种牡蛎中首先克隆了Polycystin基因的全序列;q-PCR发现在牡蛎外套膜中表达水平最高,破壳试验中其表达水平随着贝壳形成过程发生变化,原位杂交也发现该基因表达于外套膜外褶和中褶边缘区域;不同发育阶段的定量表达分析,发现在两种牡蛎中从受精卵开始表达量逐渐升高并在囊胚期达到最高峰,该基因可能参与了牡蛎壳早期发育的钙离子储存,为担轮幼虫及后期牡蛎壳发育提供基础;RNAi技术成功抑制该基因表达后,通过扫描电镜发现新生贝壳出现矿物层沉积不规则的现象。综上所述,Polycystin基因很可能通过介导钙离子运输的方式参与了牡蛎壳形成。图2 功能验证Polycystin基因参与了牡蛎壳形成本研究首次构建了香港牡蛎和熊本牡蛎的高密度遗传连锁图谱并定位了壳生长相关QTL位点,并证明Polycystin基因参与了牡蛎壳形成,研究结果将为两种牡蛎的分子育种提供理论基础和技术支撑。该成果得到了广东省自然科学基金、国家自然科学基金、国家贝类产业技术体系、科技部重点研发计划、广东省重点研发计划、海南省重点研发计划和广州市重点研发计划等项目的联合资助。相关论文信息:High-resolution genetic maps and QTL mapping applications reveal Polycystin gene involvement in oyster shell formation. iScience,2025,28: 113986. 原文链接:https://doi.org/10.1016/j.isci.2025.113986

2025-11-24

-

广州地化所刘亮、徐义刚等-SA:成分岩石圈在地幔柱作用下的物质再分布塑造规模迥异的洋底隆起

长期以来,热点隆起(Hotspot Swell)的形成被认为与地幔柱活动密切相关,但对于那些分布范围更广、高度更低的“超级隆起”(Superswell)的成因(图1),学界始终未能达成共识。近日,一项发表在Science Advances的研究,对两类洋底隆起的成因提出了新见解,为理解地幔柱的深部动力学演化过程与浅表响应提供了新思路。图1. “典型”热点隆起(夏威夷,a-c)与“超级隆起”(东南太平洋,d-f) 该项研究由中国科学院广州地球化学研究所徐义刚院士团队、西班牙ICM-CSIC Jason P. Morgan教授团队、及美国哈佛大学的W. Jason Morgan教授(已故)共同完成。研究团队通过综合分析天然观测数据与数值模拟结果,尝试解读了洋底隆起的宽度随大洋年龄的增长而降低、而高度则相应增高的趋势。图2. 洋底热点隆起规模与大洋年龄的关系 为了总结洋底热点隆起的特征,研究团队参考已有的洋底热点目录,统计了其宽度和平均高度(移除洋底冷却沉降效应之后)(图2)。通过分析发现,位于>50 Ma洋底的热点隆起倾向于呈现狭窄且高耸的形态,而位于<20 Ma洋底的热点隆起则主要表现为宽阔且低矮的形态。此外,在靠近洋中脊的区域,热点隆起会沿着与中脊平行的方向延伸,导致长轴上的高度/宽度小于短轴。这些观测结果表明,普通的热点隆起与更宽阔的超级隆起分别倾向于在古老和年轻的大洋板块上发育。 为了深入探究这一规律背后的动力学机制,研究团队构建了可压缩型数值模型,模拟了地幔柱与不同年龄大洋岩石圈之间的相互作用(图3)。模拟结果成功再现了热点隆起规模的演化趋势(图4)。结果显示,无论是普通热点隆起还是超级隆起,都可能源于地幔柱与大洋岩石圈的相互作用(图3)。研究团队强调,年轻大洋板块之下存在着由洋中脊熔融抽取形成的、粘滞残余“成分岩石圈”(Compositional Lithosphere)。当大洋年龄较小时,这种成分岩石圈的厚度会显著大于“热岩石圈”(Thermal Lithosphere),并且比后者具有更小的密度与粘度。当地幔柱物质上升到浅部时,成分岩石圈会因受到纵向挤压而在横向上发生形变,表现为地幔柱周边的局部加厚(图3f)。随着大洋年龄的降低,岩石圈整体粘度会降低,其受到地幔柱挤压后的加厚范围则会增加,进而导致浅表隆起范围的扩大;但由于单位时间内上涌的地幔柱物质有限,热点隆起的平均高度也会相应降低(图4)。因此,年轻大洋成分岩石圈受地幔柱冲击后的物质再分布被认为是导致超级隆起形成的关键因素。(类似上涌导致岩石圈物质再分布的现象也见于Liang Liu et al., 2025, Nat Commun, 16(1), 7603. 其中,深部上涌诱发的离散流场会将上涌中心的岩石圈底部物质往两侧推挤,导致中心处岩石圈薄于两侧,以至浅表出现不同程度的沉降)。图3. 典型热点隆起(a-c)与超级隆起(e-f)的数值模拟结果图4. 模型呈现的热点隆起规模与大洋年龄的相关性 该项研究较好呈现了岩石圈的“盖层”效应(Lid Effects),有效地展示了热岩石圈对地幔熔融的限制作用(图5a-5b)。模拟结果显示,地幔柱在上升过程中,可在地幔过渡带、~260公里深度处及岩石圈底部发生不同程度的滞留,为解读对应层位存在的地震波不连续界面以及大洋岩石圈地震学LAB的本质提供新思路(图5c-5e)。研究还发现,前人对地核热流通量的估算方法大多基于对热点隆起规模的测量。然而,本研究表明,相同地幔柱体积下的热点隆起规模会随着大洋年龄的变化而变化,这意味着以往的估算可能存在较大偏差。因此,该研究为重新审视地核热流通量的估算方法提供了依据。图5. 模型中地幔柱的熔融行为(a-b)、物质运移(c)、温度演化(d)、纵向结构(e)等结果的汇总 综上,本研究不仅为理解地幔柱导致的热点隆起规模提供了新视角,也为探索地幔柱的深部动力学演化过程及其浅表响应开辟了新思路。通过综合天然观测数据与数值模拟结果,研究揭示了地幔柱导致岩石圈物质再分布的浅表响应形式,强调了大洋成分岩石圈对地幔柱上涌和地幔熔融的关键制约作用。研究进一步表明,地幔柱在大洋板块下方的活动频率可能高于以往认识,且其影响范围可能更为广泛。 刘亮副研究员是本文的第一作者、共同通讯作者,J. P. Morgan教授为本文的共同通讯作者。该项工作受到国家重点研发计划—常规项目和青年科学家项目以及国家自然基金委项目的联合资助。论文信息:Liu, L.*(刘亮),Morgan, J.P.*,Xu, Y.G.(徐义刚),Long, S.M.,De Montserrat A.,Morgan, W. Jason,2025,Science Advances. 11(46).全文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ady1276.

2025-11-17

-

广州地化所王晓、赵时真、李军等-ES&T:清洁空气行动下我国大气PAHs来源与健康风险演变

近日,中国科学院广州地球化学研究所先进环境装备与污染防治技术全国重点实验室张干研究员团队取得了大气多环芳烃(PAHs)污染源解析与风险演变研究的新进展。团队将黑碳的放射性碳同位素丰度(BC-14C)引入正定矩阵分解(PMF)模型,解决了其中生物质燃烧源与化石燃烧源分配不足的瓶颈问题,并解析了2008-2020年我国清洁空气行动两阶段(2013-2017年第一阶段、2018-2020年第二阶段)PAHs的来源演变与健康风险变化,为PAHs污染精准管控与公共健康防护提供了科学依据。相关成果于10月13日在线发表于《Environmental Science & Technology》。 PAHs是一类具有高毒性的有机污染物,其中16种被美国环保署(USEPA)列为优先控制污染物。我国一直是大气PAHs的排放大国。PAHs与大气黑碳(BC)均是有机质燃烧的产物,二者呈典型的“污-碳同源”共排放。PMF模型是PAHs来源解析的重要手段,但仅以16种优控PAHs作为模型变量,仍难以精准区分生物质燃烧与化石燃烧贡献,其原因在于不同来源PAHs的分子指纹具有较高的相似性。同时,现有的管控措施多聚焦于PAHs总浓度下降,对其毒性变化与健康风险的动态关联认识不足,尤其缺乏不同政策阶段来源贡献与风险演变的系统研究。 针对上述问题,中国科学院广州地球化学研究所博士后王晓与赵时真副研究员、李军研究员等合作,分析了2008-2020年间我国21个典型城市(图1)大气中的优控PAHs,并将可精准区分化石源(煤燃烧、交通源)与非化石源(生物质燃烧)的BC-14C引入PMF模型,以有效约束模型对PAHs的来源分配。团队还计算了苯并[a]芘等效浓度(BaPeq),评估了其终生肺癌增量风险(ILCR)。 团队发现,我国清洁空气行动对PAHs污染的调控效果呈现出显著的阶段性差异(图2)。第一阶段(2013-2017年),依托末端治理措施(如工业提标、淘汰落后产能)与清洁供暖改造,北方地区PAHs浓度大幅下降49.4%,其中供暖季降幅达59.5%,主要缘于煤燃烧排放减少;第二阶段(2018-2020年),改善明显放缓,北方PAHs浓度仅小幅下降,南方基本持平,生物质燃烧排放保持稳定,而交通源贡献持续上升。 团队还发现,第二阶段呈现出“PAHs总浓度下降但毒性上升”的重要趋势(图3)。PAHs的苯并[a]芘当量(BaPeq,毒性指标)在第一阶段下降45.5%后,却在第二阶段反弹上升45.2%(2017年4.2 ng/m3 升至2020年6.1 ng/m3)。在第二阶段,大气苯并[a]芘(I类致癌物)浓度超过国家环境空气质量标准(1 ng/m3)3倍以上,致各人群(成人、儿童、老年人)终生肺癌增量风险(ILCR)均超过USEPA可接受阈值(1.0×10–6)且呈上升趋势。这与交通源贡献增加直接相关;交通源排放的高环PAHs(如苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘)的生物可及性更强,更易引发健康危害。 该研究首次通过与PAHs具同源性的BC的14C丰度约束PMF模型源解析,厘清了清洁空气行动下PAHs来源的阶段性演变,强调交通源已成为当前我国PAHs毒性与健康风险上升的重要驱动因素。未来需加强遏制交通源PAHs排放,协同推进污染减排与健康风险削减。 王晓为该论文的第一作者,赵时真和李军为共同通讯作者,哈尔滨工业大学马万里教授和中国科学院烟台海岸带研究所田崇国研究员为主要合作者。该研究受到国家自然科学基金重点项目、重大项目和青年项目、广东省基础与应用基础研究重大项目,和中国博士后科学基金等项目的资助。论文信息:Wang, X(王晓).; Zhao, S.(赵时真); Tang, J.(唐娇); Yao, C.(姚楚鑫); Tian, L.(田乐乐); Tian, C.(田崇国); Ma, W.(马万里); Zhang, G.(张干); Li, J.(李军), Decadal Shifts in PAH Sources and Health Risks in China under Clean Air Actions. Environmental Science & Technology 2025, 59, (42), 22749-22758.论文链接:https://doi.org/10.1021/acs.est.5c08543图1. 中国典型城市在2008、2013、2017、2020年开展的四次外场观测采样点分布图;(b)2008、2013、2017和2020年北方地区采暖季(HS-N)、南方地区采暖季(HS-S)、北方非采暖季(Non-HS-N)和南方非采暖季(Non-HS-S)PAHs浓度的变化趋势。(c)2008、2013、2017和2020年13种PAHs的浓度和相对贡献的分布特征。图2. (a)2013、2017和2020年PMF模型初始结果与引入14C-BC约束结果中PAHs四种来源之间的贡献比较。(b)两次清洁空气政策阶段,燃煤、生物质燃烧、交通排放及其他来源PAHs浓度的下降趋势。(c)2008、2013、2017和2020年中国南方和北方的采暖季(HS)和非采暖季(Non-HS)不同来源PAHs浓度的季节性和区域性变化。图3. 清洁政策驱动下大气PAHs“浓度水平-来源结构-毒性效应”的动态变化趋势示意图

2025-10-31

-

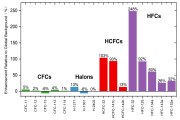

广州地化所黄晓晴、张艳利、王新明等-JGR-A:城区消耗臭氧层物质与氢氟碳化物的高频观测及排放约束

过去数十年,在《蒙特利尔议定书》及其修正案推动下,全球消耗臭氧层物质(ODS)排放显著下降,但一些ODS的意外排放国际社会广泛关注;与此同时,作为ODS替代品的氢氟碳化合物(HFCs)使用与排放迅速增长。HFCs是强温室效应气体,随着《基加利修正案》启动HFCs削减,应对全球HFCs排放持续攀升已成为新的挑战。 作为全球最大的ODS与HFCs生产和消费国,中国亟需建立独立、可靠且高质量的区域大气观测体系,把握大气浓度变化并通过自上而下反演校核自下而上排放清单。以往ODS和HFCs长期观测,主要集中在全球或区域背景点,这有利于避免局地影响、有效反映长期演变趋势。然而,ODS和HFCs是人为活动产物,在城区开展观测,能更快速、更强烈地感受区域排放“脉膊”。珠江三角洲作为全球最大的城市-工业集聚区之一,是ODS和HFCs使用和排放的关键热点区域,在这一地区城市背景点开展连续观测,有利于厘清排放格局、制定针对性减排策略。 中国科学院广州地球化学研究所王新明研究员和张艳利研究员课题组黄晓晴博士后等,解决了ODS和HFCs城区连续观测“记忆效应”的难题,自2021年起,在珠江三角洲城区背景点对50余种卤代痕量气体开展高精度在线观测。近期,研究团队集中分析了2022年4月至2023年3月为期一年的高频、高精度在线观测数据,重点分析了我国受控的16种主要ODS与HFCs的浓度变化特征,并对其排放水平进行约束与评估。 研究发现,氟氯烃(CFCs)和哈龙这些已淘汰的ODS物种,其城市本底值仅比北半球基线浓度高1–5%(图1),且持续下降,显现我国履约成效;但冬季频发的CFC-113与CFC-13异常高值,常与HFC-23(HCFC-22生产的副产物)高值同步出现(图2),它们主要不是本地排放,而是异地大气传输来源,且可能与氟化工生产中部分ODS作为原料使用或反应副产物的排放泄露有关。进一步用示踪剂法估算结果显示,2022年中国东南部CFC-113与CFC-13总排放约占全球的31%(图3)。夏季HCFCs和HFCs浓度显著升高,可达冬季平均浓度的2倍(图2),制冷设备运行与维护过程的泄露是这类物质的主要来源。估算结果显示,2022-2023年中国东南部HFC-32与HFC-125总排放可达39 ± 8 Tg CO2-eq yr-1,约占本研究16种物质总排放的32%以及我国温室气体总排放量的0.3%(图3)。 在气候变暖、空调保有量增长背景下,这些CFCs替代产物排放可能进一步加剧。高时间分辨率长期监测一方面可验证区域减排成效,而在重点城市或工业区开展这种监测,还能及时发现排放方面的新问题新动向,为有效监管与核算提供支撑,有助于生产、消费、回收与安全销毁等环节的“全链条”减排。 本研究受到国家自然科学基金委创新研究群体项目、国家重点研发计划项目、广东省科技厅、广州市科技局等项目的联合资助。相关研究成果近期发表在Journal of Geophysical Research: Atmospheres期刊。 论文信息: Huang,X. (黄晓晴),Zhang,Y.* (张艳利),Wang,Y. (王仪),Xiao,C. (肖春麟),Ran,H. (冉浩汎), and Wang,X.* (王新明), 2025. Year-long high-frequency observations of 16 regulated ODS and HFCs in urban Guangzhou,South China: implications for regional emissions. Journal of Geophysical Research: Atmospheres,130,e2025JD044612 论文链接:https://doi.org/10.1029/2025JD044612 图1 ODS与HFCs城市本底浓度相对于全球背景的年平均增量图2 ODS与HFCs浓度时间序列(urban_bl:城市本底浓度;单位:ppt)图3 中国东南部(2022-2023年)ODS和HFCs排放与前期研究的比较

2025-11-11

-

广州地化所王志兵、韦刚健等-NC:现代海洋钼(Mo)同位素与通量更新:基于深海氧化沉积物的新约束

地球大气与海洋的氧气含量,从早期近乎为零的状态逐步攀升至接近现代水平(图1),这一演化过程在塑造地球演化历史、为生命起源与繁盛创造必要条件,以及推动地球宜居环境形成等方面,发挥着不可替代的关键作用。重建地质历史时期大气与海洋的氧气含量及演化过程,是当前地球科学领域的重要课题。其中,利用氧化还原敏感型地球化学指标重建大气与海洋氧气含量,是该领域最核心的研究方法。海相地层中的氧化还原敏感元素(如 S、Mo、Fe、Cr、Ce、U 等)及其同位素组成,能够记录海水的氧化还原状态,因此常被用于解译远古时期大气与海洋的氧化还原演化过程。在众多指标中,钼(Mo)因其丰度与同位素组成对氧化还原条件具有独特的响应特征,已成为重建古大气与海洋氧化还原环境的经典替代指标。然而,要利用Mo的丰度与同位素组成准确重建地质历史时期全球海洋的氧化还原演化过程,前提是精准厘清现代海洋Mo循环过程及其同位素收支平衡机制。图 1. 地质历史时期地球大气氧气含量演化样式图,展示了从过去到现在大气氧气含量随时间的变化趋势,数据来源为 Lyons et al.,Nature 2014。 尽管目前已有大量研究明确了海洋Mo主要源汇的同位素组成特征,但全球Mo同位素收支平衡仍存在显著不确定性。当前主流模型普遍假设,铁锰结壳与结核可代表所有海洋氧化沉积物的同位素组成特征。然而,该假设忽略了富含铁锰(氢)氧化物深海氧化沉积物—其总体体量远超过铁锰结壳与结核的总和。这类以铁锰(氢)氧化物颗粒包膜及微结核为典型特征的深海氧化沉积物,是海洋Mo元素重要的氧化性汇。上述储库体量的巨大差异,使得 “以铁锰结壳与结核作为整个海洋氧化沉积物汇同位素组成代表” 的合理性备受质疑。此外,铁锰结壳与结核所吸附Mo的同位素组成特征,可能与远洋沉积物中铁锰(氢)氧化物颗粒所吸附的同位素特征存在差异,这种差异或导致不同储库中自生 δ⁹⁸Mo 值产生显著分异。图2. 西太平洋深海沉积物的地球化学特征及采样位置。(A–B)采样站位示意图(黄色五角星表示采样点)。(C–D)整体沉积物中钼(Mo)与锰(Mn)及铁(Fe)含量关系图。图中同时展示了来自印度洋和太平洋的综合数据集(n = 1,955)。 为解决上述不确定性、深化对全球海洋Mo同位素收支平衡的认知,亟需对富含铁锰(氢)氧化物的深海远洋沉积物开展系统的Mo同位素组成研究。针对这一科学问题,中国科学院广州地球化学研究所同位素地球化学学科组王志兵副研究员、韦刚健研究员等,联合中国地质调查局青岛海洋地质研究所邹亮研究员等展开研究。团队选取西太平洋海域的两个深海远洋沉积物岩芯为研究对象(图 2),系统调查了深海沉积物全岩及不同相态 Mo 同位素的空间分布特征(图 3)。研究结果显示,研究区深海沉积物的 δ⁹⁸Mo 值介于 -0.55‰至 0.19‰之间,显著高于铁锰结核与结壳的 δ⁹⁸Mo 值(-0.70‰)。该研究最显著的发现是,岩芯中钼同位素组成随深度呈现逐渐升高的趋势:岩芯 XT19 的 δ⁹⁸Mo 值由 -0.52±0.04‰升高至0.12±0.08‰;岩芯 GC112 的 δ⁹⁸Mo 值由 -0.55±0.04‰升高至 0.19±0.03‰(图 3)。这种垂向变化规律与太平洋南部及中部海域的观测结果相似,暗示其可能具有全球普遍性。同时,基于两份岩芯的 δ⁹⁸Mo 值变化趋势与 Mo/Ti 比值的升高、Mn/Mo 及 Fe/Mo 比值的降低呈现显著一致性(图 3),研究团队推测:深海沉积物 δ⁹⁸Mo 随深度逐渐偏重的机制,可能是由底层海水钼向沉积物的渗透作用,以及随后在深部沉积物柱中的循环过程共同驱动。图3. 西太平洋深海沉积物中随深度变化的钼同位素与金属比值。该图展示全岩样品以下参数的深度剖面:(A)锰钛比(Mn/Ti)、(B)铁钛比(Fe/Ti)、(C)钼钛比(Mo/Ti)、(E)铁钼比(Fe/Mo)、(F)锰钼比(Mn/Mo);(D)同时呈现全岩沉积物(空心符号)与提取的铁锰(氢)氧化物相(实心符号)的钼同位素值(δ⁹⁸Mo)。“mbsf” 表示海底以下深度(单位:米)。作为参考,黄色条带代表水成铁锰结壳与结核的平均 δ⁹⁸Mo 值(-0.70±0.14‰)。 最后,通过整合本次研究获得的分析数据与已发表的深海远洋沉积物Mo浓度及同位素数据,计算得出氧化性沉积物Mo输出通量为 1.52×10⁸ mol/y,其对应的 δ⁹⁸Mo 值为 -0.09±0.23‰。研究人员进一步依据上述参数修正了全球Mo元素和同位素收支平衡模型(图 4)。修正后的平衡模型不仅深化了对深海远洋沉积物在全球Mo循环中贡献的认知,同时提升了基于Mo同位素的古海洋学重建精度。更新后的全球Mo同位素质量平衡模型表明,以往研究显著高估了古海洋 euxinic 环境(即缺氧且富含硫化氢的环境)的海底分布范围(图 5)。图 4. 海洋钼(Mo)同位素质量平衡的最新模型。该示意图展示了全球Mo收支平衡中的主要输入项(紫色圆圈:河流输入、低温热液输入)与输出项(绿色圆圈:各类沉积物、高温热液输出)。每个圆圈的大小与估算通量成正比,通量数值标注于圆圈内(单位:×10⁸ mol / 年,黑色字体)。本模型的概念框架基于 Little 等人(2025 年)的研究成果。图 5. 海水δ⁹⁸Mo与海洋汇分布关系的模拟结果。该模型基于 euxinic 汇(FEUX)、还原态汇(FRED)及氧化态汇(FOX)的相对占比,展示了海水 δ⁹⁸Mo 的稳态值。红色圆点代表现代钼同位素收支平衡状态,浅蓝色阴影区域为不合理的质量平衡解。带箭头标注的阴影区域则呈现了随深海氧化程度增强,海水 δ⁹⁸Mo 值的预测变化趋势(据 Chen 等人,2015 年修改)。 该研究成果近期发表于国际知名刊物 Nature Communications。王志兵副研究员为第一作者和通讯作者,中国地质调查局青岛海洋地质研究所邹亮研究员为共同通讯作者。该项研究获得了国家重点研发计划,国家自然科学基金、中国地质调查局地质调查二级项目,广东省基础与应用基础研究基金等项目支持。广东海洋地质调查局邓义楠教授提供了部分深海沉积物样品。 论文信息: Zhibing Wang*,Jie Li,Bangqi Hu,Liang Zou*,Xue Ding,Le Zhang,Jinlong Ma,Gangjian Wei. Revised Oceanic Molybdenum Isotope Budget from Deep-Sea Pelagic Sediments. Nat Commun 16,10086 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-65006-5论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-65006-5

2025-11-21