-

广州能源所在电动汽车电池退役利用研究方面取得进展

近日,中国科学院广州能源研究所能源战略与碳资产研究中心蔡国田研究员、陈磊副研究员团队在退役家用电动汽车电池的全生命周期管理和政策优化研究方面取得突破。近日,中国科学院广州能源研究所能源战略与碳资产研究中心蔡国田研究员、陈磊副研究员团队在退役家用电动汽车电池的全生命周期管理和政策优化研究方面取得突破。随着我国家用电动汽车的快速普及,大量动力电池将在未来10-20年内集中退役,这将给资源环境、能源体系和产业政策产生深远影响。针对目前电池退役过程中存在的区域发展差异明显、电池梯次利用匹配不足等问题,研究团队创新性地提出了“省域时空—梯次适配—退役演化”的综合分析框架,为我国动力电池循环经济的高质量发展提供支撑。图1:中国家用新能源汽车动力电池管理研究框架:基于情景的梯次利用、储能潜力与退役回收优化路径评估首先,研究团队通过全生命周期建模方法,系统分析了电动汽车与电池退役生命周期的差异,分别研究了整车退役、电池提前更换和电池二次退役的情景,精确预测各省电池的退役时间节点和规模,为区域回收基地布局提供数据支撑。同时,该研究还综合考虑磷酸铁锂、高镍三元、固态电池等不同类型电池的发展趋势,分析了电动化路径不同情景下的电池退役节奏,明确了对回收体系的不同影响。图2:在不同区域扩散情景下动力电池储能适配性的评估其次,研究团队构建了退役电池供应与储能需求的匹配模型,综合评估了区域光伏装机量、电网调峰需求以及储能政策,提出了“电池适配度”指标。研究发现,北京、广东等地区存在退役电池资源过剩的风险,而西北等地区则面临电池资源不足的问题,建议推进跨区域的梯次电池再分配机制。此外,通过模拟多种政策路径和区域扩散策略,验证了因地制宜的政策措施明显优于统一政策,并提出了区域性调控建议。图3:中国动力电池梯次利用与回收情景分析最后,研究构建了综合成本效益分析模型,考虑了电池的梯次利用寿命、残余价值、回收材料价格和区域政策补贴,动态分析了不同地区电池退役至回收过程的经济效益变化。结果表明,经济发达地区前期回报较快但后期趋稳,西部地区在后期具有较大的经济潜力。团队还分析了不同类型电池的经济表现,提出了分类激励政策,建议政府根据电池类型和区域经济特征实施差异化的补贴与市场引导政策。本研究不仅为我国建立退役动力电池资源高效利用体系提供了科学依据,也为实现“双碳”目标与构建电池循环经济提供了政策参考。该研究获得国家自然科学基金、教育部人文社科项目及广州市基础研究基金的资助。研究成果以From Wastes to Resources: The Future of Residential EV Batteries in China through Cascade Utilization, Recycling, and Energy Storage为题,发表于国际期刊Waste Management。论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X25004192

2025-07-18

-

华南植物园提出保护我国30%土地的方案以履行国际公约

当前全球生物多样性丧失严重,为了减缓并最终扭转这一趋势,联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议通过了《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》,其中目标3是到2030年保护至少30%全球陆地和海洋的“30X30”目标。生物多样性保护主要有设立保护地(PAs)和其他有效的基于区域的保护措施(OECMs)两种方式。对于许多国家,特别是中国,由于人口众多且要发展经济,将30%的土地面积划定为传统意义上的保护区是有困难或不可能的。但我国目前还没有正式划定的OECMs。生态环境部预计,到2030年,《生物多样性公约》意义上的保护地将包括我国的国家公园、自然保护区和自然公园等约18%的土地面积。因此,需要额外划定12%的土地作为OECMs,以实现30%的目标。为了平衡城市化、粮食生产和自然保护之间的矛盾,我国自2017年实施了“三区三线”制度,“三区”是指城镇空间、农业空间和生态空间,而“三线”则是划定这些空间的红线。生态空间是一个主要保护野生动植物并确保生态系统服务功能的空间。生态保护红线(EPRLs)包括现有和规划的国家公园、自然保护区和自然公园等PAs(图1),以及重要湿地和湖泊、生物多样性保护区(珍稀濒危物种栖息地、生态廊道等)、水土保持区、沿海地区和海洋生态区(红树林、珊瑚礁分布区等)以及具有重要生态功能的各种其他区域。至2023年底,我国31.7%的土地面积已被纳入EPRLs。中国科学院华南植物园恢复生态学团队任海研究员等发现,我国的各类PAs已经就地保护了约75%的受威胁植物物种,若将我国已划定的EPRLs中,那些对生物多样性很重要但不在现有或规划的PAs内的约12%的区域划作OECMs,则可以保护额外大约20%的受威胁植物。这样的话,只有约5%的受威胁植物和一些受威胁动物生活在EPRLs之外,只需通过迁地保护即可实现受威胁动植物的全覆盖,实现效率最大化。当然,将EPRLs内对生物多样性足够重要的部分划定为OECMs还需要符合国际标准,任海等建议我国要加快OECMs的主流化,明确国家一级的认定机构和程序,制定适应性标准和管理指南,以识别EPRLs内潜在的OECMs,加强生物多样性管理目标,促进跨部门合作和多方利益相关者治理,协调自然生态空间的多种功能,以提高生物多样性保护的有效性。此外,还建议中国多样化的自然圣地也可以作为OECMs的重要潜在地点。研究指出,通过这种方式,中国可以在2030年之前建立一个以国家公园为主体、OECMs为补充、EPRLs为基础、森林、草原、湿地、沙漠和海洋等重要自然生态保护和恢复区为支撑的就地保护体系,确保重要的自然生态系统和生物多样性保护的关键区域得到保护,从而实现《生物多样性公约》中人与自然和谐共处的愿景。相关研究成果已于近期发表在国际生态学主流期刊Trends in Ecology & Evolution(《生态学与进化趋势》)(2024年生态学领域排名第一,影响因子17.3)。中国科学院华南植物园生态与环境科学研究中心的任海研究员为论文第一作者及通讯作者,西双版纳植物园的Richard Corlett研究员、英国皇家爱丁堡植物园 Stephen Blackmore研究员和中国科学院生态环境研究中心欧阳志云研究员作出了重要贡献。研究得到了广东基础与应用基础研究旗舰项目资助。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.tree.2025.06.014图. 生态保护红线图内中国潜在的其他有效的基于区域的保护措施区域和保护地

2025-07-22

-

南海海洋所 | 研究团队在岛礁浅水地形时序变化遥感监测取得新进展

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境实验室(LTO)、热带海洋环境与岛礁生态全国重点实验室和广东省海洋遥感与大数据重点实验室(LORS)唐世林团队在岛礁浅水地形时序变化监测方面取得进展。相关研究成果发表在国际期刊Giscience & Remote Sensing和International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation上,助理研究员刘永明为第一作者,研究员唐世林为通讯作者。地震、火山爆发、波浪侵蚀和人类活动等因素均可引起岛礁浅水地形发生变化。开展浅水地形时序变化监测可以为珊瑚礁的生物多样性保护和生态平衡维护提供重要的基础地理信息。Landsat系列(Landsat-5 Thematic Mapper (TM),Landsat-7 Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+),Landsat-8 Operational Land Imager (OLI),and Landsat-9 OLI2)具有近40年的观测历史和30米的空间分辨率,在长时序浅水地形变化监测中具有巨大潜力。然而,由于不同代的Landsat传感器在波段设置和信噪比特性上存在差异,影响水深遥感反演结果的时序一致性,这为实现长达40年的光学浅水地形时序变化监测目标带来了重大挑战。进展1:实现TM和ETM+数据在6 m以深的水深反演值精度的提升研究团队针对Landsat系列数据存在波段设置差异的问题,基于西沙岛礁等地的光学浅水现场光谱数据开展分析,发现可以通过光谱重构技术从TM和ETM+的蓝光波段推算出一个虚拟的近岸波段(~445 nm),从而实现Landsat-5/7/8/9可见光波段设置的统一。基于这个新的发现,研究团队建立了VOBA(Virtual coastal band-driven Optimization-based Bathymetric Approach)模型。实测光谱数据、模拟光谱数据和卫星遥感影像数据的验证结果表明,增加虚拟波段的TM和ETM+能够显著提升6 m以深的水深反演值精度。图 1 以全球12个区域的Landsat-5/7数据为例,增加虚拟近岸波段前(OBA)后(VOBA)的水深反演值和实测值的散点密度图。其中S和M分别表示表示单个和多个水深初始值的反演策略。(详细请查看原文Liu et al. 2025,GISci. Remote Sens.)此项成果发表在期刊Giscience & Remote Sensing上,合作者还包括LTO的研究员许占堂、博士后黄宇业、助理研究员郑文迪、华北水利水电大学的博士曹斌、广东省科学院广州地理研究所的研究员刘旭拢和东海实验室的博士曾凯。进展2:实现0-10m光学浅水地形40年时序变化遥感监测研究团队在构建VOBA模型的基础上,进一步以我国南海东沙岛和七连屿等岛礁为例,定量评估水深优化反演模型从Landsat系列数据中所反演的水深值的一致性。结果表明,Landsat系列在礁坪和浅水潟湖(水深浅于10米)中的水深值表现出高度的一致性。然而,由于TM/ETM+的信噪比OLI/OLI2低,对于深水潟湖和礁前斜坡(水深超过10米且底质为低反射率的海草珊瑚等),OLI/OLI2与TM/ETM+所反演的水深值存在显著差异,而且OLI/OLI2所反演出的水深值的精度优于TM/ETM+。随后,研究团队将Landsat系列数据用于监测我国南沙南威岛的地形时序变化。时序结果表明南威岛新港口的深度已从~2米增加到~10米,东北方向的新陆地原来属于~7.5米深的水域。截至目前,南威岛的新港口已被挖掘~584252.74±228884.43m3的沉积物,并有~1010657.21±897737.97m3水域被填海造地(此值不包括露出水面的沉积物体积)。图 2 以东沙岛和七连屿为例,评估Landsat-5/7/8/9水深反演值的一致性。(详细请查看原文Liu et al. 2025,Int. J. Appl. Earth Obs.)图 3 基于Landsat-5/7/8/9的40年水深反演结果监测南沙南威岛开发过程导致的浅水地形变化。(详细请查看原文Liu et al. 2025,Int. J. Appl. Earth Obs.)图 4 基于Landsat-5/7/8/9的40年长时序水深反演结果评估南威岛礁新增港口被发掘的沉积物体积和东北部填海造陆填埋的水体体积。(详细请查看原文Liu et al. 2025,Int. J. Appl. Earth Obs.)此项成果发表在期刊International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation上,合作者还包括LTO的副研究员王素芬和博士后黄宇业、自然资源部南海局的博士陈启东和水利部珠江水利委员会的博士熊龙海。经过以上研究,唐世林团队具备了遥感监测南海及类似区域的岛礁0-10 m光学浅水地形40年长时序变化的能力。上述研究得到国家自然科学基金、海南省自然科学基金和广州市自然科学基金等项目的资助。相关论文信息:Liu,Y.,Tang,S.*,Cao,B.,Xu,Z.,Liu,X.,Zeng,K.,Huang,Y.,& Zheng,W. (2025). A virtual coastal band-driven optimization-based bathymetric approach (VOBA) for optically shallow water with multispectral imagery. GISci. Remote Sens.,62,2506191.Liu,Y.,Tang,S.*,Huang,Y.,Chen,Q.,Xiong,L.,& Wang,S. (2025). Mapping the bathymetry of coral islands with the Landsat series: Quantitative evaluation of the consistency and temporal change detection. Int. J. Appl. Earth Obs.,142,104721.原文链接:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15481603.2025.2506191 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1569843225003681

2025-07-18

-

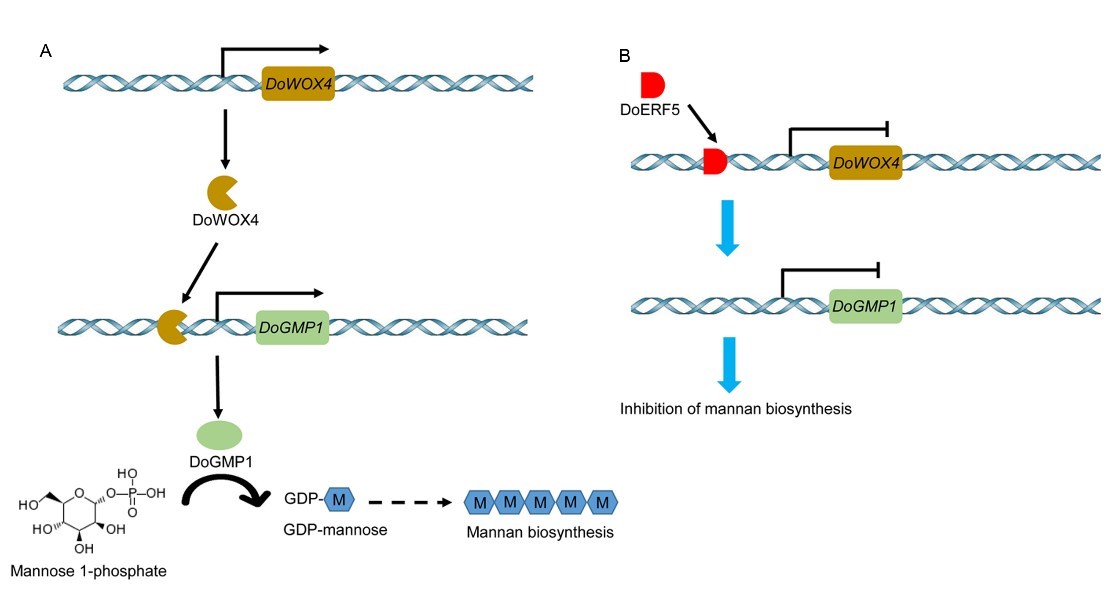

华南植物园联合福建农林大学解析铁皮石斛多糖生物合成的调控机制

铁皮石斛(Dendrobium officinale)作为一种名贵的中药材,富含具有生物活性的甘露聚糖。研究表明,铁皮石斛甘露聚糖具有抗氧化、调节人体免疫力和改善II型糖尿病等功效。然而,甘露聚糖生物合成的分子调控机制尚未明确,很大程度上限制了铁皮石斛的遗传改良与规模化应用。中国科学院华南植物园联合福建农林大学研究团队通过以铁皮石斛多糖合成途径关键基因DoGMP1启动子为诱饵,利用酵母单杂交文库筛选技术鉴定到一个候选转录因子DoWOX4。进一步研究结表明,DoWOX4直接与DoGMP1启动子结合并激活其表达。DoWOX4过表达促进甘露聚糖积累;而沉默DoWOX4则会抑制DoGMP1表达和甘露聚糖合成。此外,研究发现乙烯响应因子DoERF5能与DoWOX4启动子结合,负调控DoWOX4的表达,并抑制甘露聚糖的生物合成。综上研究结果,研究人员提出了ERF5-WOX4调控铁皮石斛甘露聚糖生物合成的工作模型:DoWOX4蛋白与DoGMP1启动子结合,激活DoGMP1表达,促进甘露聚糖的生物合成;而DoERF5与DoWOX4启动子结合,下调DoWOX4和DoGMP1的表达,抑制甘露聚糖的生物合成。相关研究解析了铁皮石斛甘露聚糖生物合成的分子调控模型,揭示了ERF5-WOX4转录因子调控模块在甘露聚糖生物合成中的核心作用,为石斛新品种培育和开发利用提供了关键的基因资源与理论支撑。相关研究结果以“The ERF5-WOX4 transcription factor regulatory module controls mannan biosynthesis in the orchid Dendrobium officinale”为题近期发表在国际知名期刊Plant Physiology(《植物生理学》)上。已毕业的中国科学院华南植物园博士、现福建农林大学青年教师曾丹琦为论文第一作者,华南植物园何春梅副研究员和福建农林大学刘仲健教授为共同通讯作者。段俊研究员、司灿博士以及已毕业硕士生石鸿宇和陈璟参与了研究工作,侯兴亮研究员、刘勋成陈焕镛研究员、戴光义博士及邓汝芳工程师为该研究提供了重要支持和帮助。该工作得到了广州市科技计划项目、国家自然科学基金和广东省重点领域研发计划项目的资助。论文链接https://doi.org/10.1093/plphys/kiaf273图. ERF5-WOX4调控铁皮石斛甘露聚糖生物合成的工作模型

2025-07-18

-

华南植物园揭示热带海岛植物过江藤耐盐分子机制

过江藤,一种多年生马鞭草科草质藤本植物,广泛分布于热带和亚热带滨海地区,具有显著的耐盐和耐贫瘠砂质土壤的特点。同时,过江藤覆盖能力强,具有较强的抗病性和适应性,在热带珊瑚岛的高温、高光、高盐等恶劣环境下不易枯死和退化。此外,过江藤具有较强的抗外来入侵的能力,在种植区域内有害植物也显著减少。基于以上优点,近年来过江藤被广泛用于热带珊瑚岛植被构建。然而,过江藤耐受极端环境如盐胁迫的分子机制尚未被揭示。中国科学院华南植物园刘勋成与刘楠研究团队合作采用二代、三代测序技术结合染色体构象捕获技术,组装得到了过江藤染色体级别的基因组。组装得到的基因组长度为403.07 Mb,其中95.35%的序列被锚定到了18条染色体上。基因组进化分析发现,过江藤经历了两次全基因组复制事件,其中与环境适应性有关基因及次级代谢产物合成有关基因在过江藤长期进化过程中得到了明显的扩张。转录组分析发现,与激素合成和信号转导以及离子转运有关基因的扩张和高表达在过江藤耐盐过程中发挥重要作用。其中,编码玉米黄质环氧化酶(植物类胡萝卜素代谢与脱落酸(ABA)生物合成的关键酶)的ZEP基因家族发生了显著的扩张(8倍于模式植物拟南芥),且在盐胁迫后表达量显著提升。这一发现与盐胁迫后过江藤较长时期内保持高浓度的ABA水平密切相关。遗传和生化分析显示,过量表达代表性的ZEP基因可促进植物体内ABA的生物合成,同时提高植物的耐盐性。基于基因组数据,研究团队进一步对盐胁迫后的过江藤进行蛋白组和赖氨酸乙酰化修饰组学分析。研究发现盐胁迫导致大量参与信号转导、碳水化合物运输和代谢以及转录调控有关的基因发生明显去乙酰化变化。乙酰化修饰功能分析发现,在氧化应激过程中发挥关键作用的谷胱甘肽转移酶GST的第250位赖氨酸残基(K250)在盐胁迫后发生了明显的去乙酰化变化。研究进一步证实K250位点的去乙酰化显著提高了GST蛋白的抗氧化相关酶活性,通过减少植物体内活性氧的积累,从而增强了植物对盐胁迫的耐受性。综合基因组、转录组和乙酰化组的分析结果,研究团队构建了过江藤应对盐胁迫的分子网络:1、基因组层面:两次全基因组加倍带来的基因扩张,特别是 ABA 合成相关基因(如 ZEP)的增加,为耐盐性奠定了基础;2、转录层面:盐胁迫激活了大量与 ABA 信号传导、离子运输相关的基因表达,同时抑制了生长发育相关基因,实现"应激优先"的资源分配;3、蛋白质修饰层面:通过广泛的蛋白质去乙酰化,特别是 GST 等抗氧化酶的去乙酰化,快速调节蛋白质活性,应对氧化应激。这种多层次、全方位的调控机制,使过江藤能够在高盐环境中生存并保持活力。基于以上研究成果,研究团队已经获得国家发明专利2项。相关研究结果已近期发表在植物学主流期刊The Plant Journal(《植物学杂志》)上。中国科学院华南植物园刘勋成和刘楠研究员为论文的通讯作者,联合培养的博士后王丽媛为第一作者。简曙光研究员、郑枫助理研究员以及博士生周雨珩参与研究工作。该研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、广东省科技计划和广州市科技项目的资助。论文链接:http://dx.doi.org/10.1111/tpj.70325图. 过江藤耐盐分子机制

2025-07-18

-

广州健康院联合开发推断单细胞精度基因调控网络的新工具ScReNI

近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院王杰课题组与广州国家实验室李亦学课题组合作,成功开发了一种在单细胞水平构建调控网络的新工具ScReNI(Single-cell Regulatory Network Inference)。该工具通过整合单细胞转录组(scRNA-seq)与单细胞染色质可及性(scATAC-seq)数据,实现单细胞精度的基因调控网络推断。相关研究成果以题为“ScReNI: Single-cell Regulatory Network Inference Through Integrating scRNA-seq and scATAC-seq Data”的论文形式发表于国际学术期刊《Genomics, Proteomics & Bioinformatics》。近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院王杰课题组与广州国家实验室李亦学课题组合作,成功开发了一种在单细胞水平构建调控网络的新工具ScReNI(Single-cell Regulatory Network Inference)。该工具通过整合单细胞转录组(scRNA-seq)与单细胞染色质可及性(scATAC-seq)数据,实现单细胞精度的基因调控网络推断。相关研究成果以题为“ScReNI: Single-cell Regulatory Network Inference Through Integrating scRNA-seq and scATAC-seq Data”的论文形式发表于国际学术期刊《Genomics,Proteomics & Bioinformatics》。每个细胞都具有独特的转录组和染色质可及性特征,其内在的基因调控网络也呈现出显著的异质性和细胞特异性。然而,目前仍缺乏能够有效整合单细胞多组学数据,构建单细胞精度调控网络的方法。scRNA-seq和scATAC-seq技术分别能够在单细胞水平上测量基因表达和染色质开放区域,二者的结合为解析精细的细胞特异性调控机制提供了新机会。无论是配对还是未配对的单细胞多组学数据,都为构建单个细胞的调控网络奠定了基础。尽管已有多种方法可用于推断细胞类型特异性的调控网络,但在单细胞尺度上系统构建基因调控关系的研究仍十分有限,特别是在整合scRNA-seq与scATAC-seq数据方面仍面临诸多挑战。针对上述问题,研究团队提出了一种创新算法ScReNI,能够在单细胞水平上整合scRNA-seq与scATAC-seq数据,实现细胞特异性的调控网络推断。ScReNI的核心设计思路包括以下四个关键步骤(图1):1. 多组学数据整合:利用Seurat软件中的加权最近邻(weighted nearest neighbor)分析方法,整合配对或未配对的scRNA-seq和scATAC-seq数据;2. 确定细胞邻域集合:为每个细胞识别k个最近邻细胞,作为后续调控网络推断的基础;3. 在细胞邻域内建立非线性基因调控关系:采用改进的随机森林模型,结合转录因子(TFs)活性、基因表达和染色质可及性信息,推断非线性调控关系;4. 识别关键调控因子:基于细胞特异的调控网络,统计识别每个细胞中的富集调控因子,揭示其在不同生物过程中的潜在作用机制。ScReNI利用邻近细胞的信息模拟局部调控环境,并通过机器学习方法挖掘基因表达与染色质可及性之间的复杂关联,从而构建个性化的调控网络。评估结果显示,ScReNI在调控关系预测和细胞聚类任务中均表现出优异性能,同时还能识别出每个细胞中的关键调控因子,为深入理解单细胞层面的功能调控机制提供了有力支持。中国科学院广州生物医药与健康研究院的助理研究员徐雪丽、硕士研究生梁嫣然以及博士研究生汤杪庥为本研究的共同第一作者;广州国家实验室李亦学研究员和中国科学院广州生物医药与健康研究院王杰研究员为共同通讯作者。研究工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划以及广东省科技研发专项的支持。论文链接图1 ScReNI流程图

2025-07-17

-

南海海洋所 | 红树林“蓝碳”储存机制研究取得重要进展

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境实验室(LTO)王友绍研究员团队在红树林“蓝碳”碳储存机制方面取得重要进展。该相关研究成果分别以“Mangrove afforestation increases microbial necromass but reduces their contribution to soil carbon pool“、”Spatial pattern and driving factors of carbon storage in mangroves along Leizhou Peninsula,China“和“Determination of nutrients,biomass and bacterial quantification in different mangroves sites: a comparative study on nutrients dependent biomass production”为题,发表在国际期刊Ecological Indicators 和 Ecology and Evolution 上。廖辉煌为其中第一、二篇论文的第一作者,程皓研究员担任第一篇论文的通讯作者,与王友绍研究员共同担任第二篇论文的通讯作者;博士后Sadar Aslam 为第三篇论文的第一作者,王友绍研究员为该论文的通讯作者。红树林生态系统处于海陆动态交界面、周期性遭到海水浸淹的潮间带环境,作为独特的海陆边缘生态系统。红树林具有很高的生态、社会和经济价值,如固岸护堤、维持生物多样性、“蓝碳”固碳储碳等。滨海湿地(盐沼、红树林和海草床)生态系统覆盖面积占不到海床面积的0.5%,“蓝碳”碳埋藏量却可达全球海洋沉积物碳埋藏的50%以上,红树林虽然仅占世界森林土地面积的不到1%,但却是全球碳汇能力最强的生态系统之一,在全球气候变化过程中扮演非常重要角色。尽管微生物残体碳(MnC)在碳封存中的重要性得到广泛认可,但调节红树林中 MnC 积累的机制仍然知之甚少。该研究选取湛江附城一个由Kandelia obovata、Sonneratia apetala和无植被泥滩组成的红树林恢复区开展研究,发现红树林造林后细菌和真菌残体碳以及微生物总残体碳均显著增加,尤其是在K. obovata人工林;红树林造林还增加了细菌和真菌的丰度,提高了微生物活体生物量和微生物残体碳的生产。此外,还发现MnC的积累与无定形氧化铁呈正相关,矿物保护对红树林造林后MnC积累的贡献更为显著。此外,细菌和真菌中K类群比例的增加被认为是导致土壤碳库中MnC比例降低的重要因素。这是首次尝试从红树林微生物生产和矿物保护的角度揭示MnC积累所涉及的机制,为红树林固碳机制提供了新的理解。图1 红树林修复驱动微生物残体碳积累的调控机制图红树林生态系统以其高碳密度的生产力而闻名。然而,控制红树林碳储存的机制仍然知之甚少。基于雷州半岛海岸红树林11个样带和90个样地实地调查,发现雷州半岛红树林碳密度平均为170.93 t/hm2,其中西部沿海样带 D1(高桥)和 D6(仕尾)达到峰值。土壤与植被碳密度呈正相关,其中植被碳密度随树干直径和树高的增加而增加,而随红树植物种植密度的增加而降低。此外,生态系统碳密度与红树科物种的相对丰度呈正相关。还发现植被多样性对植被和土壤碳密度均有显著的促进作用,特别是在高潮间带。土壤活性矿物(例如粘土和活性铁氧化物)的含量也被发现与土壤碳储量呈正相关。这些发现进一步加深了人们对红树林“蓝碳”储存功能的认识。图 2 雷州半岛红树林碳储驱动因子分析本研究调查了广东惠东县考洲洋红树林8个采样点营养物质(即营养盐)、红树林生物量、总有机质和细菌丰度。发现红树林生物量生产对营养物质具有依赖性,营养物质直接导致微生物群落的生物量产量增加;微生物群落增加了土壤肥力,从而促进了红树植物生长、提高生物量产出,即“红树林的细菌丰度和生物量取决于营养物质的可用性”。因此,营养物质与微生物群落之间的关系可能是评估红树林生物量生产的更好衡量标准。红树林植物将二氧化碳转化为有用的形式(生物质)是大多数海洋生物的主要食物来源,且还创造了一个健康的环境。红树林在“蓝碳”封存中发挥着重要作用,并在缓解气候变化方面的发挥重要作用。图 3 营养物质与红树林生物量、总有机物(TOM)和细菌丰度的比较此外,团队与UNESCO和ANSO合作,有关“蓝碳”碳汇机制等方面研究工作写进联合国教科文组织(UNESCO)2024年发布《非政府组织海洋十年手册》(Ocean Decade Manual for Non-Governmental Organizations)。该研究由2021年南沙区高端领军人才创新团项目(红树林湿地蓝碳增汇技术创新团队)、2024年绿美广东生态建设重点任务保障专项资金项目(红树林精准修复与生态功能评估)、中国科学院科技专项课题和国家自然科学基金重点项目等共同资助完成。相关论文信息:(1)Aslam S.,Wang Y.S.* Determination of nutrients,biomass and bacterial quantification in different mangroves sites: a comparative study on nutrients dependent biomass production. Ecology and Evolution,2025,15: e71697;(2)Liao H.H.,Zhou Y.W.,Zhou W.W.,Wang H.,Liu D.X.,Wang Y.S.*,Cheng H.* Spatial pattern and driving factors of carbon storage in mangroves along Leizhou Peninsula,China. Ecological Indicators,2025,176: 113740;(3)Liao H.H.,Wang Y.S.,Zhou Y.W.,Mai Z.M.,Wang H.,Zhou W.W.,Liu D.X.,Cheng H.*Mangrove afforestation increases microbial necromass but reduces their contribution to soil carbon pool. Ecological Indicators,2025,176: 113695.原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ece3.71697https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X25006703https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X25006259

2025-07-14

-

亚热带生态所 | 合成菌群在促进堆肥物质转化与作物生长方面的新进展

在现代农业中,堆肥作为一种环保的农业废弃物处理方式,能够将有机废弃物转化为肥料,并改善土壤质量。然而,木质纤维素是堆肥中的难降解成分,其降解效率的提升一直是研究难点。在现代农业中,堆肥作为一种环保的农业废弃物处理方式,能够将有机废弃物转化为肥料,并改善土壤质量。然而,木质纤维素是堆肥中的难降解成分,其降解效率的提升一直是研究难点。合成微生物群落(SynCom)的应用,特别是在木质纤维素降解中的作用,逐渐成为提升堆肥效率的关键策略。同时,作物的健康生长与土壤微生物群落的平衡密切相关。合成菌群通过调控根际微生物群落,增强作物的营养吸收和抗逆性,从而促进作物生长和抗病能力。因此,优化微生物群落结构和功能,不仅能提升堆肥质量,还能促进作物生长,是现代农业研究的前沿课题。近日,中国科学院亚热带农业生态研究所李德军研究员团队在合成菌群促进堆肥物质转化及作物生长领域取得重要进展。最新三篇研究成果显示,合成菌群(SynCom)在堆肥过程中可显著提升木质纤维素降解效率,并进一步促进作物生长。首先,研究团队揭示了合成菌群在堆肥高温期对木质纤维素降解的重要机制。SynCom接种有效降低了木质素、纤维素和半纤维素含量,并显著提高了关键降解酶(如漆酶、锰过氧化物酶、纤维素酶和木聚糖酶)的活性。此外,宏基因组学分析表明,合成菌群显著增强了与碳水化合物代谢、氨基酸代谢、维生素代谢及能量代谢相关的微生物代谢途径,从基因水平优化了堆肥过程中微生物群落的结构与功能。这一成果已发表在Chemical Engineering Journal期刊,第一作者为陈双双,标题为Synthetic microbial community enhances lignocellulose degradation at the composting thermophilic phase: metagenomic and metabolic pathway insights(图1)。其次,合成菌群通过调控真菌群落进一步强化堆肥物质转化。研究发现,SynCom接种提高了Cephaliophora、Thermomyces等关键真菌属的相对丰度,并显著增加了与木质纤维素降解密切相关的功能类群,如木材腐生菌、未定义的腐生菌以及凋落物腐生菌的活性。此外,关键物种Hydropisphaera(OTU10)的显著富集被证实为降解木质纤维素的重要驱动因子,显著提升了堆肥后成熟期的有机肥质量。该研究成果发表于Bioresource Techonology期刊,第一作者为刘秋梅,标题为Synthetic microbial community enhances lignocellulose degradation during composting by assembling fungal communities(图2)。此外,该团队进一步探索了合成菌群在促进辣椒生长上的应用。合成菌群接种显著提高了辣椒植株的株高、茎粗、叶片数量、叶绿素含量及根系活力。高通量测序结果显示,接种合成菌群显著增加了根际微生物群落的丰富度和关键菌属的丰度,尤其是Sordariomycetes和Pseudarthrobacter的相对丰度与作物生长密切相关。这一研究已发表在Microorganisms期刊,共同一作为游甜、刘秋梅,标题为Synthetic microbial communities enhance pepper growth and root morphology by regulating rhizosphere microbial communities(图3)。这一系列研究成果表明,合成菌群接种是一种高效、生态友好的农业废弃物处理及作物增产策略,为促进农业可持续发展提供了新思路和技术支撑。随着合成菌群研究的深入,其在堆肥优化和农业生产中的潜力将进一步得到发挥,对推动绿色农业的发展具有重要意义。上述研究均得到了国家重点研发计划(2022YFF1300704)等项目的共同资助。论文链接:1 2 3图1 合成菌群接种促进高温期木质纤维素降解的作用机制图2 合成菌群接种促进木质纤维素降解的作用机制图3 合成菌群接种促进辣椒生长的作用机制

2025-07-14

-

广州健康院构建综合性的新生RNA数据库

近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院鲍习琛团队在The Innovation Life发表了题为“NaRaDa: A comprehensive nascent RNA database”的文章,构建了综合性的新生RNA数据库NaRaDa。近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院鲍习琛团队在The Innovation Life发表了题为“NaRaDa: A comprehensive nascent RNA database”的文章,构建了综合性的新生RNA数据库NaRaDa(http://www.narada.bio)。对基因组转录调控的动态解析是解读细胞命运和疾病发生机制的关键。传统RNA测序技术受限于高丰度稳态RNA,难以捕捉转录活动的即时变化。近年来,新生RNA测序技术的发展,为实时监测转录动态提供了关键工具。相较于传统RNA测序技术,新生RNA测序技术可以从三个层面提供转录调控信息,包括新生RNA即时表达情况,转录暂停情况以及非编码转录调控元件的活跃情况。研究人员收集并整理了3664个新生RNA测序数据集,涵盖22个物种、415项研究,构建了新生RNA数据库,并提供样本质控信息,确保用户可筛选高质量数据集。NaRaDa还鉴定了558,574个来自不同物种的转录调控元件,用户既可以通过感兴趣的基因来探索,也可以通过筛选具有特定处理或实验条件的项目来获取其对应的调控元件。NaRaDa支持用户在线分析不同新生RNA数据集的转录调控变化,包括新生RNA表达差异、RNA聚合酶的暂停/释放转变以及转录调控元件的活跃程度变化。用户可以下载、利用这些信息,深入剖析基因和调控元件在各种情况下的转录动力学。总的来说,这项研究构建了综合性的新生RNA数据库,为解析转录起始变化、RNA代谢动力学及基因调控网络提供了资源宝库。广州健康院鲍习琛研究员为该论文的通讯作者,博士后麦志标、博士生李铎为共同第一作者。相关工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金委等项目的资助。论文链接图1 NaRaDa的整体框架

2025-07-11

-

华南植物园对多糖基异戊烯基类黄酮纳米复合物研究取得进展

多糖是天然的纳米载体,可用于黄酮等活性小分子的纳米荷载。异戊烯基类黄酮是一类独特的黄酮类化合物,其特点是在黄酮骨架上具有异戊烯基侧链。异戊烯基取代可显著增强黄酮类化合物的生物活性及其在机体内的生物积累。异戊烯基类黄酮可成为潜在的新药先导化合物及食品功能因子,具有广泛的应用前景。然而,异戊烯基类黄酮的水溶性差和口服生物利用度低,极大地限制了其在功能食品及医药领域的应用。我们之前的研究表明,异戊烯基类黄酮的结构差异可能显著影响其与多糖之间的纳米复合。但具体差异关系尚未见报道。已有研究发现,酚羟基与黄酮类化合物的活性密切相关,酚羟基是否影响多糖-异戊烯基类黄酮纳米复合物的形成值得进一步关注。因此,在后续研究中科研团队采用pH位移法将三种异戊烯基类黄酮 – 淫羊藿素、淫羊藿苷和淫羊藿次苷I与壳聚糖进行纳米复合。淫羊藿素、淫羊藿和淫羊藿次苷是传统中药淫羊藿(Epimedium brevicornum Maxim.)的主要活性成分,具有抗肿瘤、抗炎、抗氧化、神经保护等多种生物活性。进一步研究了三种异戊烯基类黄酮的结构特性对其纳米荷载效率的影响以及它们与壳聚糖之间的相互作用。结果显示,三种异戊烯基类黄酮均可荷载在壳聚糖上,且在水溶液中呈线性结构。静电相互作用和氢键是形成壳聚糖—异戊烯基类黄酮纳米复合物的主要驱动力。然而,复合物之间的疏水相互作用可维持纳米复合物外部结构的稳定性。核磁共振波谱结果表明淫羊藿素结构中的的3-OH和7-OH与壳聚糖的氨基之间形成了分子间氢键,这些相互作用力促使淫羊藿素在壳聚糖中的具有较高的载荷量(16.29%)。但当黄酮结构中的3-OH和7-OH都被糖基取代时,淫羊藿苷与壳聚糖之间的分子间氢键相互作用较弱,导致其载荷能力显著降低至5.54% (图1)。这些结果表明酚羟基在壳聚糖—异戊烯基类黄酮纳米复合物形成过程中发挥重要作用。本研究揭示了多糖基纳米复合物荷载异戊烯基类黄酮的构效关系,为结构各异的异戊烯基类黄酮选择适合纳米递送载体提供参考价值。相关研究以“Effect of phenolic hydrogen on the formation of chitosan-prenylated flavonoids nanocomplexes”为题发表在国际知名期刊Food Hydrocolloids(《食品亲水胶体》)(IF5Y=13.3)上。中国科学院华南植物园的博士研究生王金萍为第一作者,杨宝研究员和温玲蓉副研究员为通讯作者。这些研究得到了国家自然科学基金面上项目、中国科学院青年创新促进会、广东省和广州市科技计划项目等项目的资助。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2025.111523图. 壳聚糖—异戊烯基类黄酮纳米复合物及其形成的关键作用力

2025-07-09