-

华南植物园提出利用根际工程来构建应对粮食安全危机和气候变化的解决方案

基于土壤健康与气候韧性是全球农业可持续性发展的核心问题,华南植物园鲁显楷研究团队发表综述文章,提出把根际工程作为应对全球变化下粮食系统多重挑战的解决方案。传统的单一农业种植模式依赖大量化肥和杀虫剂的投入导致土壤质量和微生物多样性降低,最终损害长期可持续发展。相比之下,根际工程通过整合植物遗传学、微生物群落调控和核酸技术创新(包括基因编辑与合成生物学)来重构植物-微生物-土壤相互作用,提供了一种变革性的解决方案。该方案有助于养分获取、碳固存、病原体抑制和污染物去除。该综述通过对比自然根际与工程化根际特征,并融合跨学科的见解,揭示了同时改造根系性状与微生物群落的实践潜力(图1)。通过优化互作,根际工程可支撑有弹性的作物系统,使其能够应对CO₂浓度升高、氮沉降、气温上升及降水异常等气候胁迫因子(图2)。这一集成框架可同步实现作物生产力提升、植物保护强化及环境修复优化,为粮食安全与生态可持续性提供了一条可拓展的途径。该论文的一个关键结论是,当微生物技术创新与宿主植物基因型优化相结合时,根基工程可以显著增强养分循环和碳固存,特别是在退化和气候敏感的土壤中。文章强调,基于CRISPR基因编辑、RNA干扰及宏基因组引导工程等核酸技术手段,可实现对根际功能的精准调控,为作物可持续改良开辟新路径。此外,该研究呼吁决策和研究机构优先支持以下关键领域:开展田间尺度技术验证、制定生物安全规程以及将根际设计理念融入更广泛的农业生态实践。总而言之,该研究结果强调未来发展应超越传统投入密集型的农业模式,转向基于生态原理与分子创新的生物智能系统。根际工程的提出不仅是在概念上有突破性进展,更为应对21世纪农业面临的诸多挑战提供了一种可应用可推广的解决方案。相关研究结果以“Advancing crop resilience through nucleic acid innovations: rhizosphere engineering for food security and climate adaptation”为题,近期发表在国际知名学术期刊International Journal of Biological Macromolecules(《国际生物大分子杂志》)(IF2024=8.5)上。中国科学院华南植物园为第一和通讯单位,鲁显楷研究员为通讯作者,在站博士后Qudsia Saeed 和Adnan Mustafa为共同第一作者。该研究得到了国家重点研发计划项目、广东省重点研发计划项目和国家自然科学基金项目资助。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2025.143194图1. 根际工程优化植物-微生物-土壤交互界面示意图图2. 气候变化对农业生态系统关键生物地球化学过程的影响,以及根际工程在缓解土壤-植物-环境系统冲击中的作用机制

2025-07-09

-

华南植物园揭示芒属先锋植物在重金属胁迫下的资源权衡适应策略

尾矿库所带来的重金属污染问题是全球生态环境治理的一大挑战,对生态系统的健康造成了多重危害。重金属如镉、铅、汞等会通过土壤积累,影响植物、动物和微生物的生存与繁衍,进而威胁到整个生态链。为应对这一挑战,植物修复技术成为了一种绿色、可持续的解决方案。在植物修复过程中,尤其是“先锋植物”,因具备较强的环境适应性和重金属耐受性,被视为治理重金属污染的关键物种。然而,当前对植物在重金属胁迫下的应对机制研究主要集中于抗氧化过程和重金属累积能力,而对于其如何在不同组织和功能间进行资源分配以维持生存和修复功能的研究相对匮乏。中国科学院华南植物园恢复生态学团队成员以芒属先锋植物五节芒(Miscanthus floridulus)为研究对象,通过控制条件下的外源镉胁迫实验与野外尾矿库原位调查相结合,系统探究了其“生长-防御”与“地上-地下”之间的资源权衡模式。研究发现,在外源镉胁迫下,地上和地下部分的资源权衡模式表现不同;尤其在高浓度外源镉胁迫下,地上组织偏向生长,而地下部分则转向防御,显示出组织间资源分配策略的重塑;此外,五节芒地下部分的权衡主要受植物Cd积累的影响,而地上部分的权衡则主要受植物过氧化氢的积累驱动(图1)。在野外尾矿区原位实地研究发现,随着土壤重金属风险水平的升高,五节芒的资源权衡模式由地下向地上转移,且这一过程与土壤元素组成、植物体内营养元素以及根际微生物群落密切相关(图2)。研究结果不仅揭示了先锋植物在重金属污染环境中的适应性资源配置机制,为理解植物在重金属胁迫下的生理和生化适应机制提供了新的视角;也为筛选和优化修复植物、提升植物修复效率提供了理论依据,对推动污染土地生态恢复具有重要意义。该研究由中国科学院华南植物园和华南农业大学环境学院恢复生态学团队联合开展,相关研究成果以“Different shifts in growth-defense tradeoff for above- and belowground of Miscanthus floridulus enhance tolerance to cadmium”和“Defense strategy of a pioneer plant (Miscanthus floridulus) under multi-heavy metal risks: Above- and below-ground tradeoff”为题,分别发表在国际学术期刊Environmental and Experimental Botany(《环境与实验植物学》)和Plant and Soil(《植物与土壤》)上。华南植物园博士后焦瑞芳为论文的第一作者,刘慧研究员和吴博涵博士为论文的通讯作者。上述研究得到广东省自然科学基金杰出青年项目、国家自然科学基金、中国科学院青年创新促进会优秀会员等项目的支持。论文链接:Environmental and Experimental Botany:https://doi.10.1016/j.envexpbot.2024.105951Plant and Soil:https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-025-07656-4图1. 镉胁迫下芒属植物地上和地下组织的不同生长防御权衡模式图2. 重金属风险下芒属植物的地上地下权衡模式(A)及影响因素(B)

2025-07-09

-

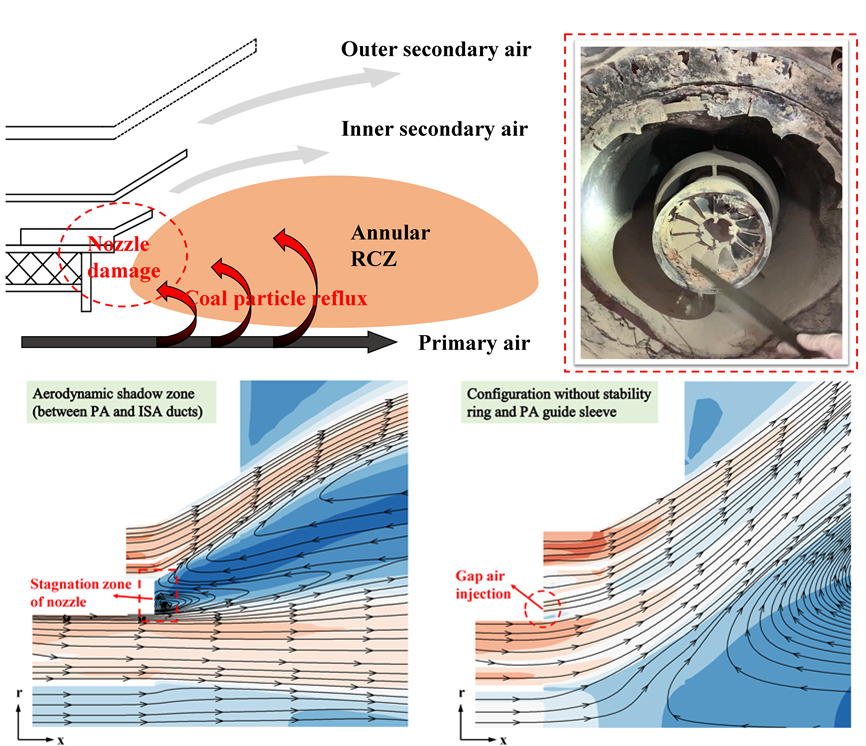

广州能源所在煤电机组低负荷稳燃技术方面取得新进展

随着“双碳”目标的推进,我国光伏和风电装机容量及占比迅速增长,煤电的碳减排压力和灵活调峰压力越来越大。生物质能的利用是助力实现“双碳”目标的重要力量,《煤电低碳化改造建设行动方案(2024-2027年)》将生物质掺烧列为煤电低碳化改造的首选方案。在生物质掺烧比例和煤电机组深度调峰压力均增加的情况下,煤粉燃烧器低负荷运行成为常态,维持其稳定燃烧是锅炉安全、稳定和经济运行的保障。随着“双碳”目标的推进,我国光伏和风电装机容量及占比迅速增长,煤电的碳减排压力和灵活调峰压力越来越大。生物质能的利用是助力实现“双碳”目标的重要力量,《煤电低碳化改造建设行动方案(2024-2027年)》将生物质掺烧列为煤电低碳化改造的首选方案。在生物质掺烧比例和煤电机组深度调峰压力均增加的情况下,煤粉燃烧器低负荷运行成为常态,维持其稳定燃烧是锅炉安全、稳定和经济运行的保障。针对上述问题,中国科学院广州能源研究所生物质高值化利用研究中心生物质热化学转化科研团队联合哈尔滨工业大学提出了一种新型旋流燃烧器低负荷稳燃技术,有效解决了传统燃烧器在极低负荷运行时存在的中心燃烧延迟、喷嘴过热及氮氧化物排放过高等关键难题。研究团队通过实验与仿真相结合的方法,开发出两种优化旋流燃烧器,引入创新的间隙风结构,显著提升了燃烧器内气体颗粒的混合与回流区域的强度,使流场旋流数提高近50%,回流比由传统结构的36%提升至60%以上。优化后燃烧器的中心着火位置显著前移,燃用烟煤时,从传统结构喷嘴下游处的2.5米提前至0.15米和1.2米,能有效增强其稳定着火性能并缓解喷嘴过热问题。该技术的应用只需对现有燃烧器结构进行部分改动,为煤电机组低负荷稳燃难题提供了有效解决方案。原型燃烧器喷口烧毁机制及优化前后喷口流场形态新型外环浓缩旋流煤粉燃烧器新型中心浓缩旋流煤粉燃烧器优化前后燃烧器火焰形态对比近日,该研究成果以Optimization of a swirl burner with universal low-load stable combustion technology: Investigating flow characteristics, combustion performance, and fuel adaptability为题发表于Energy期刊。论文第一作者为博士研究生武修一,通讯作者为刘华财正高级工程师、阴秀丽研究员。该研究获得中国科学院战略性先导科技专项课题的资助。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.energy.2025.136888

2025-06-05

-

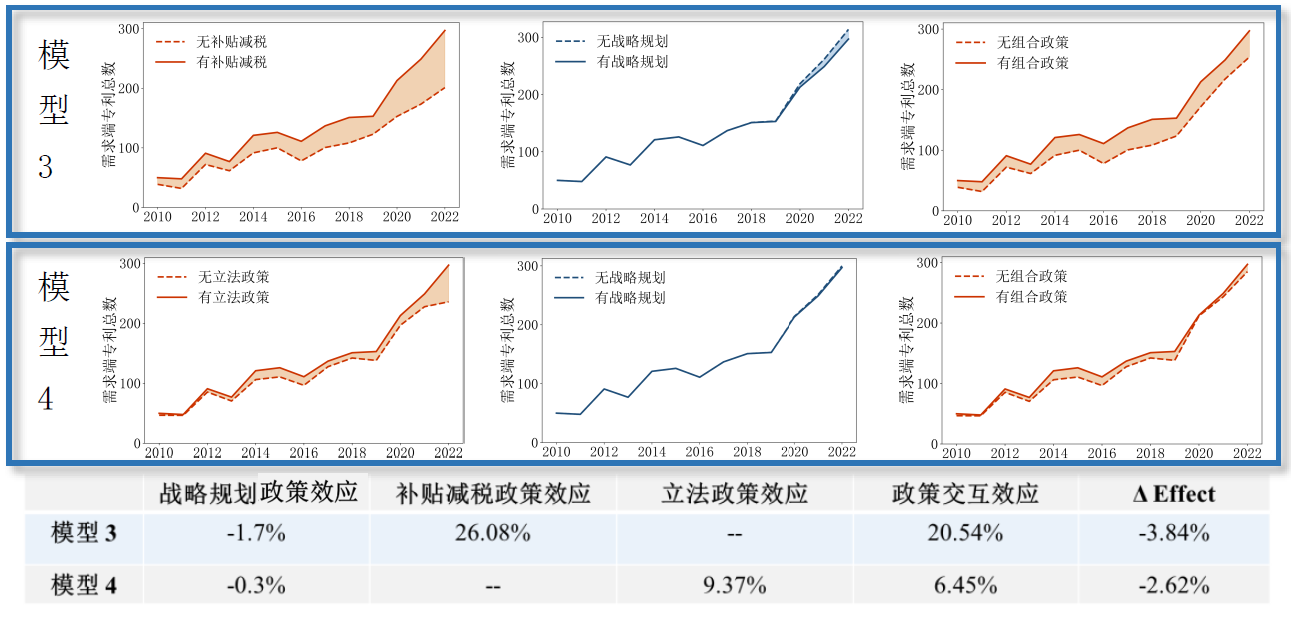

广州能源所在新能源政策研究方面取得系列进展

近日,中国科学院广州能源研究所能源战略与碳资产研究中心蔡国田研究员团队在新能源政策研究方面取得系列进展。近日,中国科学院广州能源研究所能源战略与碳资产研究中心蔡国田研究员团队在新能源政策研究方面取得系列进展。作为政策推动的新能源产业,我国风能产业自2006年《可再生能源法》实施以来得到长足发展。在政策驱动下,我国发展了本地化风能技术,建立了庞大的风能产业并嵌入全球价值链。近年来,随着可再生能源装机量迅速增长,能源电力难以及时消纳的问题凸显,且在难以直接电气化的长距离交通运输、重工业等领域仍面临严峻的脱碳挑战,因此发展可再生电力来源的绿氢产业被视为解决该难题的关键方案之一。政策作为驱动风能与氢能技术和产业发展的关键手段,在绿氢产业发展过程中,对技术创新的影响及作用机制仍不清楚,分析政策对技术创新的影响是推动新能源技术持续发展、进一步降低成本的有效途径。该研究构建了风能部件和氢能价值链不同环节的创新和政策的高分辨率一手数据库,分别覆盖1980-2020年间112个国家以及2010-2022年间67个国家,构建了包含政策、专利、工业竞争力、国际原油价格、知识产权生态、GDP、人口等方面的统计模型,深入分析了各类政策对不同风能部件、氢能价值链不同环节创新的异质性影响,揭示了变量之间的影响机制,通过构建反事实情景量化政策效应,创新性引入政策之间协同/拮抗关系识别模型,实证识别政策体系非线性影响。图1 政策对不同质量风能创新影响的回归结果研究结果表明,财政类政策,特别是补贴政策的效应十分显著,能够有效推动技术创新和产业发展,但存在明显的边际效应递减和刺激产业无序扩张风险。对于风能,财政类政策作用主要集中在普通创新(从所有专利到国际专利家族,系数从0.966下降到0.488,见图1),表现出明显的边际效应递减,说明过度的财政补贴仅刺激了一般创新数量增长,并未同步刺激高价值创新和行业高质量发展,过度补贴易导致产业无序扩张。对于氢能,补贴政策表现出高度的技术成熟度敏感性。如对于技术成熟度低的需求端,补贴通过缩小新能源与化石能源之间的成本差距,加速氢能的渗透,促进需求增加和潜在市场扩张进而刺激技术创新,系数为0.707且在1%水平显著;但对于技术成熟度高的供应端,政策效应不显著,补贴并未刺激创新增长反而易刺激产业无序扩张(见图2)。图2 政策对氢能不同环节创新影响的回归结果反事实分析进一步表明,财政类政策促进123.7%的风能创新总量增长,但风能政策之间未发现协同或拮抗作用,且监管立法促进叶片和控制系统创新增长77.9%和237.8%。对于氢能,研究发现其需求端战略规划与补贴以及立法同时实施时,政策之间存在拮抗作用。当战略规划和补贴减税同时实施,政策交互效应为20.54%,二者单独实施时政策效应分别为-1.7%和26.08%,政策交互导致政策效应下降3.84%;当战略规划和立法同时实施,政策交互效应为6.45%,二者单独实施时政策效应分别为-0.3%和9.37%,政策交互导致政策效应下降2.62%。图3 1980-2020年间各政策对不同创新的量化效应该研究阐明了政策在技术发展不同阶段的非线性影响,为政策制定者提供了理论参考。研究建议,财政类政策特别是补贴是推动创新有效手段,但随着技术成熟度提高,需建立梯度退出机制;与此同时,应重视监管立法在促进风能关键核心部件创新的重要性;此外,政策组合需留意长期政策战略规划与短期政策目标如补贴等间的动态协同。研究得到了国家重点研发计划、中国科学院战略性先导科技专项、广东省重点研发计划、中国工程院项目等资助。相关研究成果以Global perspectives on wind energy innovation: Policy impacts and component-level analysis为题,发表于Energy期刊,原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544225006425;以及以Promoting innovation: Policy impacts on global hydrogen value chain为题,发表于Renewable and Sustainable Energy Reviews期刊,原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032125006872。

2025-07-09

-

国家重点研发计划项目“新能源产品生态设计数字标识与绿色供应链构建技术”年中交流会在广州能源所召开

6月23日至25日,由清华大学牵头的国家重点研发计划“新能源产品生态设计数字标识与绿色供应链构建技术”项目年中交流会在中国科学院广州能源研究所召开。来自清华大学、中国标准化研究院、中国科学院广州能源研究所、中国科学院过程工程研究所、清华苏州环境创新研究院、北京工业大学、中船海装风电有限公司等10家项目参与单位的20余名项目核心成员参加了此次会议及企业调研活动。会议由项目负责人清华大学徐明教授主持。6月23日至25日,由清华大学牵头的国家重点研发计划“新能源产品生态设计数字标识与绿色供应链构建技术”项目年中交流会在中国科学院广州能源研究所召开。来自清华大学、中国标准化研究院、中国科学院广州能源研究所、中国科学院过程工程研究所、清华苏州环境创新研究院、北京工业大学、中船海装风电有限公司等10家项目参与单位的20余名项目核心成员参加了此次会议及企业调研活动。会议由项目负责人清华大学徐明教授主持。年中交流会议交流会上,各研究任务负责人围绕项目核心技术内容作专题汇报,针对新能源产品生命周期数据质量要求与再生产品减污降碳效应精细溯源与分配归集算法框架、物质代谢与环境排放信息数字映射技术、产品生态设计评价方法与指标体系、产品全球尺度数字化供应链构建与资源环境影响溯源方法、供应链风险预警与绿色供应链构建技术等重要研究内容展开深入研讨。各课题负责人分别汇报了本季度工作进展情况,包括工作增量、问题解决方案、考核指标完成情况以及经费执行情况等。人工环境节能技术科研团队李宇萍研究员代表课题三作汇报。最后,徐明对此次年中交流会进行了总结,并对下一阶段工作进行了部署,强调要进一步加强各参与单位之间的沟通协作,避免重复工作,确保项目高效推进。会议合影会议次日,与会人员前往深圳欣旺达电子股份有限公司进行实地调研。调研期间,双方围绕电池行业供应链可持续管理、电池产品数字标识应用及电池护照构建方案等问题进行了深入交流与探讨,对项目团队开展相关研究和技术方案设计具有重要意义,为项目后续的研发应用方向和产业化推广提供了宝贵的实践参考和指导意见。此次年中交流会议有效促进了“新能源产品生态设计数字标识与绿色供应链构建技术”项目各研究任务的协同推进,项目组将按项目进度计划、结合本次会议的研讨成果,继续推动项目开展、高质量完成研究内容和考核指标。

2025-07-02

-

广州地化所郭羽翯、郭炀锐等-EPSL: 揭示珊瑚文石团簇同位素高温快速热重置特征

近二十年来,碳酸盐团簇同位素(Δ47)已发展成为古温度重建的重要研究手段。然而,地质时期的碳酸盐,尤其是生物碳酸盐极易受到成岩蚀变作用的影响,导致其Δ47发生重置而偏离初始条件。因此,深入研究碳酸盐在成岩蚀变过程中同位素信号的响应机制显得尤为重要。文石作为海洋生物骨骼的主要矿物成分,在海洋沉积记录中具有广泛代表性;同时,其亚稳态特性使其对埋藏成岩作用极为敏感,这使得研究生物文石在热重置过程中的团簇同位素响应机制具有独特意义。 针对这一科学问题,中国科学院广州地球化学研究所稳定同位素地球化学学科组开展了一系列珊瑚文石热重置模拟实验。研究通过块状化、粉末化及氧化预处理对比实验,系统分析了矿物相转变前珊瑚文石的热重置行为:首先精确测定了珊瑚文石的热重置动力学参数,同时评估不同来源内部水对Δ47重置速率的影响,并进一步建立模型预测地质历史条件下珊瑚文石团簇同位素的演化轨迹。 研究团队发现,文石Δ47信号在加热初期(40分钟内)即表现出快速重置趋势,随后速率显著减缓,但始终未能达到完全平衡状态。这一热重置行为呈现出典型的非一级动力学特征(图1),且其速率远超方解石和白云石。这其中文石的平均活化能(μE = 132.0 ± 12.4 kJ/mol)仅约为方解石和白云石的一半(图2)。随着加热的进行,文石的δ18O持续负偏(最大偏移0.77‰)指示了内部水-碳酸盐氧同位素交换的存在;而不同预处理样品的对比结果表明:氧化处理使重置速率提升3-4倍,块状化与粉末化处理样品差异不显著。这可能意味着亚微米或纳米尺度的介质在同位素交换过程中起主导作用。研究推测有机结合水或结构水可能是驱动Δ47快速重置的关键介质。这些重要发现揭示了珊瑚文石对低温热事件的独特敏感性。通过“随机游走”重排模型模拟结果显示:在50 °C条件下,文石Δ47信号可在百万年时间尺度内发生显著重置,而同期方解石几乎不受影响(图3)。这一特性使生物类文石Δ47成为示踪低热事件的潜在指标,同时也意味着在深时古温度重建研究中,必须采用多矿物联用策略以有效排除热重置干扰。 相关成果近期发表于国际地球化学领域权威期刊《Earth and Planetary Science Letters》,第一作者为郭羽翯博士研究生,通讯作者为郭炀锐副研究员,其他合作者包括邓文峰和韦刚健研究员。本研究获得了国家自然科学基金的资助。 论文信息:Guo, Y. (郭羽翯) , Guo, Y. (郭炀锐)*, Deng, W. (邓文峰), Wei, G. (韦刚健), 2025. Rapid thermal resetting of clumped isotope in coral aragonite. Earth Planet. Sci. Lett. 667, 119519. 论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X25003176#sec0018图1. 珊瑚文石加热实验中δ13C、δ18O和Δ47值的变化趋势及动力学模型拟合结果。图2. 不同碳酸盐矿物团簇同位素热重置速率的阿伦尼乌斯速率参数图。图3. 基于“随机游走”模型的不同碳酸盐矿物T(Δ47)随埋藏时间和温度变化的预测结果。

2025-07-08

-

南海所 | 首次鉴定甲壳类甲基法尼酯结合蛋白

近日,中国科学院南海海洋研究所水产品种创制与高效养殖全国重点实验室、热带海洋生物资源与生态实验室(LMB)胡超群研究员团队与河北大学、上海海洋大学合作,在甲壳类发育调控机制方面取得重要进展。该研究首次鉴定甲壳动物的甲基法尼酯结合蛋白(MFBP)基因,并阐明其在甲基法尼酯保护和对虾蜕皮调控中的关键作用。相关研究成果以“Crustacean Methyl Farnesoate Binding Protein (MFBP) is an Insect Juvenile Hormone Binding Protein Homolog (JHBP) that inhibits molting” 为题发表于生物化学经典权威期刊《Journal of Biological Chemistry》(JBC,Nature Index收录)。联合培养博士生杨昊和研究员陈廷为共同第一作者,研究员胡超群、研究员陈廷与上海海洋大学教授吴旭干、河北大学教授张继泉为共同通讯作者。甲基法尼酯(MF)是甲壳动物生长、发育和生殖等生理过程的关键调控激素,但其在血淋巴中循环过程中易受到代谢酶作用降解。上世纪90年代,科学家发现甲壳动物血淋巴中存在可以保护MF的蛋白,但其具体成分一直未有鉴定。研究团队通过跨基因组分析,筛选甲壳动物中含有保幼激素结合蛋白(JHBP)结构域的基因(图1),在凡纳滨对虾中获得一个肝胰腺高表达基因,该基因编码产物与MF具有剂量依赖性的特异结合能力(图2),因而命名为甲基法尼酯结合蛋白(MFBP)。凡纳滨对虾MFBP在结构上对MF具有结合偏好,在血淋巴中可以保护MF免受降解,从而介导对虾蜕皮抑制作用。该研究不但为解析甲壳类与昆虫类JH/MF系统的进化差异提供了新见解,也为通过内分泌手段调控经济甲壳动物生长发育提供了科学依据。该研究由中国科学院战略性先导科技专项(B类)、国家自然科学基金、广东省现代化海洋牧场适养品种核心技术攻关项目等共同资助完成。相关论文信息:Yang H#,Chen T#,*,Zhang X,Zhou MY,Zhang LP,Yan AF,Chen WH,Tan GL,Liang JX,Ren CH,Chen XL,Li Z,Ruan Y,Li JX,Li HM,Luo P,Wang YH,Jiang X,Yin JY,Ma B,Zhu CH,Wu XG*,Zhang JQ*,Hu CQ*. Crustacean Methyl Farnesoate Binding Protein (MFBP) is an Insect Juvenile Hormone Binding Protein Homolog (JHBP) that inhibits molting. J Biol Chem 2025 301(7):110297原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021925825021477?via%3Dihub图1 甲壳类JHBP结构域基因筛选图2 MFBP与MF的ITC和SPR结合曲线

2025-06-30

-

联合国教科文组织科学十年(IDSSD)“冰冻世界海洋宜居性(HOW)”计划获批

5月5日,由中国科学院深海科学与工程研究所(简称深海所)牵头的国际大科学计划“Habitability of Subsurface Oceans in Icy Worlds (HOW)”获得联合国教科文组织(UNESCO)可持续发展国际科学十年(International Decade of Sciences for Sustainable Development, IDSSD)执行委员会批准。5月5日,由中国科学院深海科学与工程研究所(简称深海所)牵头的国际大科学计划“Habitability of Subsurface Oceans in Icy Worlds (HOW)”获得联合国教科文组织(UNESCO)可持续发展国际科学十年(International Decade of Sciences for Sustainable Development, IDSSD)执行委员会批准。 “科学十年”由联合国大会于2023年8月正式设立,并由联合国教科文组织牵头实施,是一项面向全球的科学倡议,旨在以科学促进全球协作,加速实现可持续发展目标。“科学十年”倡导基础科学、应用科学、社会科学与人文科学的交叉融合,推动社会、经济与环境的积极转型,构建人人可参与、可受益的科学文化。其核心使命是动员全社会力量,确保科学服务于全人类的共同福祉。该倡议包含计划(Programme)、项目(Project)和活动(Activity)三类参与机制。其中,“计划”作为长期战略行动,服务于一个或多个“科学十年”预期成果,支持至少两个十年目标的实现,是推动全球科学协作与系统变革的关键路径。“冰冻世界海洋宜居性(HOW)”计划由深海所牵头,丹麦、加拿大、德国、英国等国家科研机构共同发起,聚焦地球极地冰下海洋的环境特征与生命宜居性,重点研究冰圈、水圈、岩石圈、生物圈等多圈层之间的相互作用及其对生命演化和环境可持续性的影响,旨在为全球气候变化应对、极地生态保护及地外生命探索提供系统性科学支持。该计划主要面向地球极区冰下海洋,也涵盖太阳系中冰卫星上的冰下海洋。地球极区的冰下海洋是研究地外生命潜在生存环境的理想类比平台,也是在全球气候变化背景下理解宜居性演化机制的关键科学窗口。按照2025至2035年为期十年的研究周期,HOW计划将围绕五大核心科学主题——多圈层相互作用、地质活动、生命与环境共演、环境与气候变化、可持续发展策略——开展多学科、跨国界的合作研究。依托“奋斗者”号载人潜水器、“探索三号”极地科考船等先进技术装备平台,实施极区冰下载人深潜科考和地外冰下海洋环境类比研究。同时,HOW团队将通过“科学十年”官方平台定期发布进展报告,推动科研数据与成果的开放共享,促进国际协作,并积极面向全球科研界和青年科学家开放实验设施与合作机会,打造开放、包容、共建共享的冰下海洋研究生态。该计划的实施,将拓展人类对地球与冰卫星海洋极端环境及生命极限的系统性认知,深化科学技术在可持续发展领域的战略作用,并为探索生命起源、应对气候变化、保护极地生态系统和探索地外生命提供重要科学支撑。

2025-07-01

-

亚热带生态所团队入选2025年度首都高校师生服务乡村振兴行动计划资助项目

近日,北京市教育委员会公布《关于2025年首都高校师生服务乡村振兴行动计划入选团队的公告》,中国科学院亚热带农业生态研究所组织申报的《科技兴牧—云南省畜牧产业振兴与科技赋能的调研实践》项目成功入选,这是亚热带生态所第二次获批此项目。近日,北京市教育委员会公布《关于2025年首都高校师生服务乡村振兴行动计划入选团队的公告》,中国科学院亚热带农业生态研究所组织申报的《科技兴牧—云南省畜牧产业振兴与科技赋能的调研实践》项目成功入选,这是亚热带生态所第二次获批此项目。该项目由2023级博士研究生王芳作为项目负责人,在畜禽健康养殖与农牧复合生态研究中心姚康研究员和人事教育处处长叶冬煦的指导下开展。计划重点围绕云南省畜牧产业发展中的关键问题,通过走访调研等多种形式,充分发挥科研院所的专业优势,形成助力乡村振兴的有效模式,为乡村振兴贡献力量。据悉,首都高校师生服务乡村振兴行动计划是北京市教工委为深入学习贯彻习近平总书记给中国农业大学科技小院学生重要回信精神,教育引导广大师生发挥智力优势,深入乡村一线,助力乡村振兴,上好特色“大思政课”,推动习近平总书记重要回信精神形成生动实践而设立的。中国科学院大学本年度共2个团队获批。2025年首都高校师生服务乡村振兴行动计划部分入选名单

2025-06-27

-

广州健康院联合开发基于树枝状类脂的脂质纳米颗粒靶向巨噬细胞用于红斑狼疮治疗

近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院巫林平研究员和中山大学附属第三医院林智明主任医师团队联合在Chemical Engineering Journal杂志在线发表题为“Macrophage-targeted lipid nanoparticles based on Dendron-like lipids deliver mTOR inhibitor to alleviate systemic lupus erythematosus”的研究论文。该研究合成了一系列具有不同功能化学基团的树枝状类脂分子,并基于此构建和筛选获得具有天然靶向巨噬细胞能力的脂质纳米颗粒(LNP),进一步验证了包载哺乳动物雷帕霉素靶蛋白(mTOR)抑制剂雷帕霉素的LNP可以有效的对系统性红斑狼疮(SLE)模型小鼠进行治疗,同时阐明了其对巨噬细胞mTORC1信号通路的调控机制。本研究为基于纳米药物靶向巨噬细胞的SLE治疗提供了重要的理论依据和新的治疗策略。近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院巫林平研究员和中山大学附属第三医院林智明主任医师团队联合在Chemical Engineering Journal杂志在线发表题为“Macrophage-targeted lipid nanoparticles based on Dendron-like lipids deliver mTOR inhibitor to alleviate systemic lupus erythematosus”的研究论文。该研究合成了一系列具有不同功能化学基团的树枝状类脂分子,并基于此构建和筛选获得具有天然靶向巨噬细胞能力的脂质纳米颗粒(LNP),进一步验证了包载哺乳动物雷帕霉素靶蛋白(mTOR)抑制剂雷帕霉素的LNP可以有效的对系统性红斑狼疮(SLE)模型小鼠进行治疗,同时阐明了其对巨噬细胞mTORC1信号通路的调控机制。本研究为基于纳米药物靶向巨噬细胞的SLE治疗提供了重要的理论依据和新的治疗策略。SLE是一种复杂的自身免疫性疾病,其中免疫细胞mTORC1信号通路的异常激活已被证实可造成自噬功能损伤,是SLE的重要致病机制之一。近年来mTOR抑制剂雷帕霉素已被用于自身免疫性疾病的临床治疗,但其口服生物利用度低,长期用药副作用明显。尽管已有研究利用纳米药物递送以提高雷帕霉素体内疗效,但依赖抗体修饰的靶向策略存在免疫原性风险高、制备工艺复杂等问题。为解决上述问题,研究团队采用发散合成法合成了一系列具有氟化、甲基化或吡咯烷酮化功能化学基团的树枝状类脂分子,并结合LNP技术构建和筛选出一种氟化表面修饰的新型C18-3F LNP。该LNP可在免疫器官脾脏和骨髓中特异性蓄积,无需抗体修饰即可实现对巨噬细胞的天然靶向。利用包载雷帕霉素的Rapa@C18-3F LNP,研究团队进一步证实该LNP可显著延缓SLE模型MRL/lpr小鼠的免疫系统激活,修复小鼠皮肤损伤,有效缓解狼疮性肾炎症状。同时,研究团队证明了Rapa@C18-3F LNP可抑制SLE模型小鼠的巨噬细胞mTORC1信号通路异常激活,促进巨噬细胞的M2极化,并恢复其自噬功能,促进异常沉积的自噬体降解清除。此外,研究团队发现Rapa@C18-3F LNP可逆转雷帕霉素长期给药导致的耐药性,且连续给药后均未发现明显的毒副作用,证明该LNP可在长期用药过程中保持良好的治疗效果以及生物安全性。广州健康院巫林平研究员和中山大学附属第三医院林智明主任医师为该论文的共同通讯作者,中山大学博士生杜珂倩和广州健康院博士生何冠涛为共同第一作者。研究项目得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、广州市科技重点研发项目、广东省自然科学基金等经费的支持。论文链接图1 基于树枝状类脂的巨噬细胞靶向脂质纳米颗粒负载mTOR抑制剂缓解系统性红斑狼疮

2025-06-30