-

广州地化所程斌、廖泽文等-ESR:页岩中气态烃裂解机理、影响及资源意义

烃源岩生烃的核心是有机大分子向小分子烃类的转化,包含了由干酪根→液态烃→湿气→干气的有机质连续生烃与转换等一系列过程。页岩气中烃类主要由C1−C5气态烃组成,其在页岩中发生的热解反应对页岩气藏的地质地球化学特征产生重要影响,包括气态烃组成及其碳/氢同位素分馏、H2的生成、储层超压的形成、矿物溶蚀与脆性矿物的生成、储集性能与赋存空间的改造,以及页岩气资源甜点区的形成与判识等。 最近,中国科学院广州地球化学研究所廖泽文研究员、程斌副研究员及其团队成员在结合全球主要页岩气藏地质地球化学特征的基础上,系统总结了页岩中气态烃的裂解过程及其对高-过成熟页岩气藏的改造,阐述了页岩中气态烃裂解机理、影响及资源意义,主要取得如下成果认识: (1)页岩气藏中C5H12、C4H10、C3H8、C2H6和CH4的初始裂解的成熟度(Ro值)分别约为1.1%、1.1%、1.3%、1.5%和2.0%,主裂解阶段分别对应的成熟度(Ro值)区间约为1.7–2.4%、1.7–2.8%、1.8–3.2%、1.8–3.6%和3.0–4.0% (图1); (2)页岩中气态烃裂解向更多气体小分子(如CH4)转化,导致高-过成熟阶段页岩气藏干燥系数和储层压力的升高,这也是高-过成熟页岩气藏超压形成的重要原因之一(图2a); (3)页岩气中CH4裂解的开始标志着页岩生气潜力基本耗竭,其早期裂解阶段因受限速步骤(C−H键断裂)限制而普遍具有极低的裂解量,在封闭性良好的储集空间中易形成页岩气资源甜点区,其倒转程度常与产气量呈正相关关系(图2b),因此,页岩气碳同位素倒转一般是页岩气资源甜点的重要标志; (4)页岩中气态烃(尤其是CH4)的无水/有水裂解都会产生一定量H2,是高-过成熟页岩气藏中伴生的有机成因H2的重要来源; (5)随着热成熟度的增大,页岩气藏中CH4逐渐富集重的稳定同位素(13C和2H)、到高-过成熟阶段后趋于稳定,而C2H6(或C3H8)则呈现富集→亏损→再富集重同位素的演化趋势(高演化阶段甲烷、乙烷氢同位素演化趋势如图2c所示);图1 在金管封闭系统中干酪根热解过程中 C1−C5气态烃产率的变化 (6)湿气裂解导致页岩气中相应的烃类气体稳定碳同位素翻转,而CH4裂解可引发页岩气碳(图2d)、氢同位素的倒转。但烃类气体的氢同位素还会受到无机氢源(如水)的影响,导致页岩气中烃类气体氢同位素分布特征复杂化,这可能是高-过成熟页岩气藏中碳、氢同位素倒转常表现出不同步性的主要原因;图2 (a)乙烷裂解过程中增加的气体摩尔数量百分比;(b)页岩气产气量与碳同位素倒转(Δδ13CCH4-C2H6)程度的关系;(c)四川盆地页岩气甲烷、乙烷氢同位素的演化特征;(d)页岩气碳同位素倒转成因演化模式图 (7)气态烃的含水热解反应产生的甲酸、乙酸等有机酸会溶蚀页岩中碳酸盐和长石矿物(图3),从而提高了页岩储层的孔隙度和渗透率。长石溶蚀过程中伴随硅质沉淀,促进脆性石英矿物形成,有利于页岩储层压裂改造。但是,硅质沉淀也可能堵塞孔喉,降低储层渗透率,不利于页岩气的开采。图3 扫描电镜(SEM)记录实验模拟乙酸溶蚀长石(a-c)和白云岩(d-f)的溶蚀过程。(a)溶蚀前长石形态;(b)长石显被乙酸后局部形成溶蚀坑;(c)长石被严重溶蚀后形成大量溶蚀孔洞;(d)溶蚀前白云石形态;(e)白云石在75℃条件下被乙酸溶蚀形成的溶蚀坑;(f)白云石在200℃时条件下被乙酸溶蚀后形成的蜂窝状孔隙。 该研究系统总结了页岩中气态烃裂解时机及其对页岩气藏地质地球化学特征的改造作用,深化了对页岩气藏形成演化过程及其伴随的地质地球化学异常的理解,对页岩气资源勘探与开发具有重要意义。 该成果发表在地球科学领域知名综合性期刊《Earth-Science Reviews》上,研究得到了 “多圈层作用油气富集理论”的资助。 论文信息:Bin Cheng (程斌),Shida Li (李诗达).,Jianbing Xu (徐建兵),Zewen Liao* (廖泽文),2025. Gaseous hydrocarbons cracking in shale: Mechanism,impact and resource significance. Earth-Science Reviews,270,105211. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2025.105211.

2025-12-15

-

![]()

广州地化所孔凯、郭炀锐,邓文峰等-JGR-ES: 青藏高原东南缘现代陆相碳酸盐稳定同位素高程效应评估及对古高程重建的启示

基于碳酸盐稳定同位素 (δ18Ow)和团簇同位素(Δ47)的温度计近年来已广泛应用于青藏高原的高程演化研究。然而,这些方法高度依赖广泛分布、保存良好的湖相与土壤碳酸盐,而在以强侵蚀为主,缺乏连续沉积记录的地区往往难以获取,导致其应用范围受限。相比之下,洞穴碳酸盐(speleothem)和钙华(tufa)等地表碳酸盐分布更广, 不依赖大型沉积盆地,沉积环境多样,是重要的地质载体。然而,这类碳酸盐由于形成过程中普遍存在快速CO2脱气相关的同位素不平衡效应,其δ13C、δ18O以及Δ47信号偏离环境平衡值。因此,这些“非理想”碳酸盐是否具备古高度重建所需的同位素敏感性,仍需在现代自然海拔梯度下开展系统验证。图1. 研究区域的地形与采样位置示意图针对上述科学问题,中国科学院广州地球化学研究所博士孔凯在导师郭炀锐副研究员和邓文峰研究员的指导下,沿云南地区0-3500 m的海拔梯度采集现代洞穴碳酸盐和钙华样品(图1),系统评估了δ13C、δ18O 与 Δ47对高程变化的响应关系。研究得到以下主要认识:(1)尽管存在显著同位素非平衡效应,采样点平均Δ47值与海拔仍呈显著正相关(图2)。对应的温度递减率为‒5.2 ± 0.4 °C/km, 与区域现代大气温度递减率(‒5.1 °C/km)高度一致。这表明即使单个样品受到不平衡效应影响,采样点平均Δ47信号仍能可靠记录环境温度的系统性变化。(2)利用团簇同位素温度(TΔ47)和碳酸盐δ18Oc值计算的δ18Ow在海拔>1100 m区间呈现强负相关(图3),反映出典型的降水瑞利分馏过程。这表明基于碳酸盐的δ18Ow在非平衡效应下能够有效记录高海拔降水的氧同位素变化特征。(3)研究进一步利用基于现代碳酸盐建立的Δ47-海拔与δ18Ow-海拔关系,对青藏高原东南缘及中部地区全新世以来的碳酸盐结壳进行了古高程重建验证(图4)。结果显示,Δ47指标重建的高程结果与真实海拔值较为吻合;而δ18Ow在青藏高原中部存在较大偏差,反映了水汽源区及蒸发等过程的影响。尽管如此,本研究基于碳酸盐建立的δ18Ow-海拔关系与青藏高原南部现代地表水氧同位素的海拔效应普遍一致(图5),表明了该经验关系在青藏高原南部具有较好的应用潜力。图2. 采样点平均的Δ47值与海拔的相关关系图3.(a)基于碳酸盐的 δ18Ow与海拔的关系;(b)基于碳酸盐的δ18Ow值与实测水样 δ18Ow值的对比关系;(c)采样点 10 年平均降水量与海拔的关系图4.(a)基于云南地区现代 Δ47–海拔关系(a)和δ18Ow–海拔关系(b)的高程重建与实际海拔对比图5. 碳酸盐 δ18Ow–海拔关系在青藏高原地区适用性的评估该研究首次系统评估了快速去气成因的陆表碳酸盐在自然海拔梯度下的稳定同位素响应,揭示其在非平衡背景下仍能可靠记录环境温度与降雨氧同位素随海拔的系统性变化,为未来利用碳酸盐载体进行古高程重建工作拓展了新的载体与方法。该研究成果近期发表于国际地学期刊《Journal of Geophysical Research: Earth Surface》。本研究获得了国家自然科学基金的资助。论文信息:Kong, K(孔凯)., Guo, Y*(郭炀锐)., Tang, H(唐赫)., Tang, F(唐飞)., Chen, Y(陈怡伟)., Wei, G(韦刚健)., 和 Deng, W*(邓文峰). (2025). Quantifying elevation effects on δ13C, δ18O, and clumped isotope (Δ47) in modern terrestrial carbonates from the southeastern Tibetan Plateau: Implications for paleoelevation reconstruction. Journal of Geophysical Research: Earth Surface, 130, e2025JF008315 https://doi.org/10.1029/2025JF008315

2025-12-11

-

![]()

广州地化所李建平、陈华勇等-GCA&GFS:高温高压成矿实验系统揭示斑岩系统流体出溶–金属富集–Cu同位素分馏的新机制

斑岩铜(±金、钼)矿床是全球重要的Cu、Au和Mo来源,其成矿过程受岩浆房中流体出溶、盐度演化以及金属如何迁移富集的多重控制。然而,为何不同斑岩成矿系统的金属比值存在显著差异、岩浆初始出溶流体普遍呈现低盐度特征、以及Cu同位素在不同系统中呈现不同分布模式等关键科学问题,目前仍缺乏系统性、定量化的地球化学约束。 近期,中国科学院广州地球化学研究所陈华勇研究员团队联合加拿大麦吉尔大学等国内外科研人员,围绕上述前沿问题开展系统的成矿实验研究,连续在《Geochimica et Cosmochimica Acta》(2篇) 和 《Geoscience Frontiers》(1篇) 发表三项研究成果。该系列研究围绕金属的差异性分配、Cu同位素分馏以及岩浆流体出溶、演化等核心问题,构建了一个综合的“岩浆–流体–金属富集–同位素分馏”成矿机制框架,为理解斑岩成矿系统的形成、演化提供了新的视角,核心亮点如下:1. 岩浆ASI 控制Cu–Au–Mo的差异性萃取,造成斑岩Cu-Au和Cu-Mo 矿化的分异 (GCA, 2025a) (1) 富碱准铝质岩浆 (ASI~1.0) 有利于出溶富Au流体,易形成富Cu-Au矿体;而Mo对岩浆ASI呈“双峰型”响应,ASI~1.0和≥~1.2时均有利于形成高Mo/Cu比值流体,形成Cu-Mo型矿床; (2) 流体初始氯度与岩浆初始含水量对金属比值影响较弱,熔体ASI为第一控制因素; (3) 模拟计算显示,Mo的出溶效率较低,形成富Mo矿床需要更大、持续供给的岩浆系统。2. 流体主控Cu同位素分馏方向,重塑斑岩系统Cu同位素分布 (GCA, 2025b) (1) 当岩浆出溶低氯度流体 (~1 mol/kg H₂O的Cl),流体更倾向于富集重Cu同位素。随着出溶流体氯度的升高,Cu同位素的分馏趋势发生变化,这一机制源自流体中Cu络合物由 CuCl⁰ 向 (Na,K)CuCl₃⁰ 的转变; (2) 斑岩系统出溶流体氯度的差异,可能导致斑岩铜矿核部到外部原生矿石Cu同位素值呈现不同的变化模式,这也解释了为何弧岩浆(相比于MORB、OIB)的Cu同位素值变化范围更广; (3)上地壳岩浆房出溶流体主体为低盐度(~4 wt.% NaCleq),该条件下岩浆中的重Cu更倾向于进入流体,这也解释了为何斑岩矿床 hypogene ore的平均 δ⁶⁵Cu 值(+0.18‰)通常略高于地幔岩浆初始值(+0.03‰)。3. 为何斑岩系统初始出溶流体普遍低盐度? —Cl配分行为揭示其根本机制(GFS, 2026) (1) 流体-熔体间Cl的分配受流体氯度影响显著,熔体组成影响较弱; 上地壳岩浆房中出溶流体氯度会随岩浆结晶迅速降低并最终稳定于低盐度 (~ 1 mol/kg H₂O的Cl)。这与初始流体氯度和岩浆含水量无关。因此上地壳岩浆房中出溶流体以低盐度流体为主(~ 4-5 wt.% NaCleq),而全球斑岩铜矿根部的流体包裹体也普遍显示较低盐度的初始流体特征; (2) 当流体氯度 ≥ 1 mol/kg H₂O 时,Cu的萃取效率通常大于60%,能够有效萃取 Cu 用于成矿; (3) 模拟计算显示,富 Cl、富 H₂O 的岩浆最具成矿潜力,因为其流体出溶更早且具有最高的金属萃取效率(如Cu、Au、Sn、Mo等易与Cl络合的金属),是形成大型斑岩型矿床的关键条件。研究意义与展望: 上述研究基于高温高压成矿实验与模拟计算,系统揭示了岩浆房中流体出溶、氯度演化、金属选择性富集与同位素分馏等关键过程,实现了对斑岩系统多个核心环节的定量刻画,并建立了综合的成矿地球化学框架。该研究不仅系统回答了斑岩铜(±金、钼)矿床中金属比值差异、岩浆出溶流体演化、Cu同位素分布模式等长期存在的科学问题,也提出了判别成矿岩浆的新指标(如岩浆ASI、Cl–H₂O 富集特征、Cu同位素信号等),为识别高成矿潜力岩浆系统和理解大型斑岩矿床的形成提供了新的理论依据与实验支撑。 以上研究的第一作者均为李建平博士(现为加拿大麦吉尔大学Research Associate),通讯作者为陈华勇研究员,合作者包括加拿大麦吉尔大学A.E. Williams-Jones 教授、中国科学院广州地球化学研究所丁兴副研究员、中国科学院地球化学研究所张世涛副研究员等。该系列工作受到国家自然科学基金(41921003, 42230807, 42330305, 42003031)、科技部重点研发项目(2022YFC2903301)和中科院先导项目 (XDA0430301) 的联合资助。论文信息: 1. Li, Jianping., Williams-Jones, A. E., Ding, Xing., Jiang, Ziqi. and Chen, Huayong*. (2025a). The role of the melt aluminum saturation index in controlling gold and molybdenum proportions in porphyry copper deposits: An experimental investigation. Geochimica et Cosmochimica Acta. 401, 240-257. 2. Li, Jianping., Williams-Jones, A. E., Zhang, Shitao and Chen, Huayong*. (2025b). Fluid-silicate melt Cu isotope fractionation and its impact on δ65/63Cu heterogeneity in porphyry copper deposits and associated arc magmas. Geochimica et Cosmochimica Acta. https://doi.org/10.1016/j.gca.2025.11.039 3. Li, Jianping., Ding, Xing* and Chen, Huayong. (2026). Fluid-silicate melt Cl partition and its implications on magmatic fluid exsolution and hydrothermal ore genesis. Geoscience Frontiers, 17, 102187.

2025-12-15

-

广州地化所肖少轩、王新明等-ES&T Air:隧道测试揭示轮胎磨损对交通源毒害多环芳烃重要贡献

多环芳烃(PAHs)是一类环境中广泛存在的具有潜在致癌风险的持久性有机污染物。城市大气环境中,机动车尾气是PAHs的重要来源。随着机动车尾气排放标准的不断升级和电动车的日益普及,尾气排放源大幅削减,而轮胎磨损等非尾气排放(Non-exhaust emissions,NEE)的贡献可能日益凸显。综合考虑尾气和非尾气排放,实际道路交通排放的PAHs是如何演变的?这是大气环境健康方面值得关注的议题。 针对这一问题,中国科学院广州地球化学研究所王新明研究员团队通过广州珠江隧道两期(2014年与2019年)观测。隧道测试是获得实际道路机动车排放的一个有效手段,研究团队通过测试不仅获得了2014-1019期间PAHs排放因子及其毒性【以苯并[a]芘毒性当量(TEQBaP)表示】的变化,而且利用隧道环境特异性采用受体模型成功分离出柴油车、汽油车和轮胎磨损等三个来源(图1),从而量化了轮胎磨损源对PAHs贡献。 研究结果显示,2014-2019年期间,源于柴油车和汽油车尾气排放的PAHs占比从83.7%下降到71.0%,而轮胎磨损对PAHs的贡献则从16.3%上升到29.0%(图2);但如果以TEQBaP来评估潜在致癌风险计,源于尾气排放PAHs对TEQBaP贡献从61.7%下降到46.8%,而轮胎磨损排放PAHs对TEQBaP的贡献则从38.3%上升到53.2%,超过尾气源贡献。这一结果表明,随着尾气控制加严,轮胎磨损等非尾气来源不仅对颗粒物质量浓度有重要贡献,对颗粒物中毒害性组分及其健康危害也可能日益突出。电动汽车因车身更重、扭矩更大可能导致相对较多的轮胎磨损排放,在新能源车不断普及的背景下,更要考虑将非尾气排放纳入监管与健康风险评估,同时通过轮胎制作技术改进减少排放。 本研究受到国家自然科学基金、国家重点研发计划及广东省科技厅等项目资助。相关研究成果近期发表在环境科学领域期刊 ACS ES&T Air 上。论文信息: Xiao,S. (肖少轩),Zhang,R. (张润琪),Song,W. (宋伟),Pei,C. (裴成磊),Qin,Y. (覃园园),Zhang,Z. (张洲),Tian,X. (田晓),Pang,X. (庞晓蝶),Zhang,X. (张翔宇),Li,Y. (李杨),He,Q. (何秋生),Zhang,Y. (张艳利),Bi,X. (毕新慧),and Wang,X.* (王新明). Real-World Tunnel Test Reveals Tire-Wear Rivaling Tailpipe Exhaust as a Rising Source of Toxic PAHs. ACS ES&T Air (2025).论文链接:https://doi.org/10.1021/acsestair.5c00309图1:PMF模型解析出的三种PAHs排放源(柴油车排放、汽油车排放、轮胎磨损)的成分谱。图2:2014年与2019年各排放源对PAHs质量浓度及致癌毒性(以苯并[a]芘毒性当量TEQ计)贡献的对比。

2025-12-11

-

广州地化所 | 海水硫酸盐含量:改写甲烷命运的"化学开关"——科学家揭示北极海洋如何在5600万年前加剧全球变暖

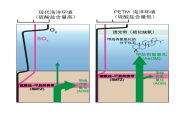

概念图:PETM时期北极海洋甲烷氧化路径转变概念图(研究团队供图) 在5600万年前的超级变暖事件(古新世-始新世极热事件,PETM)中,地球经历了极端的全球变暖和海洋酸化。由于该事件与当前气候变化存在诸多相似,一直备受科学界关注。然而,其背后的碳循环机制始终是未解之谜。9月25日,中国科学院广州地球化学研究所与国际合作团队在国际学术期刊《自然·地球科学》(Nature Geoscience)发表论文指出,海洋硫酸盐浓度的微妙变化,能够改变甲烷的消耗方式,就像一个控制全球气候的"化学开关"低硫海洋,甲烷命运的分水岭 甲烷是仅次于二氧化碳的第二大温室气体,而大量的甲烷以水合物“可燃冰”的形式储藏在海底。以往科学家担忧海底甲烷释放后会大量进入大气,直接加剧全球变暖。但近年研究发现,绝大部分海底释放的甲烷都会快速溶解在海水中,然后被各种微生物"消化"掉,很少能直接进入大气。问题是,甲烷被"消化"的方式不同,对海洋和气候的影响也截然不同。 现代海洋中,约90%的甲烷会被沉积物中的微生物在无氧条件下利用,这个过程就像"慢燃发电厂"——以硫酸盐作为"燃料",高效转化甲烷能源,同时产生碱性物质,缓解海洋酸化。但是,PETM时期北极海水硫酸盐浓度不到现代的三分之一。 "因为硫酸盐严重不足,就像燃料短缺一样,发电厂无法正常工作,甲烷只能进入海水,"项目负责人张一歌研究员解释,"这时候,另一类喜欢氧气的细菌开始'快速燃烧'甲烷——它们直接消耗氧气,快速释放CO₂,就像高温燃烧释放大量废气一样。""分子化石",揭秘古代甲烷循环 研究团队通过检测一种特殊的分子痕迹——化合物hop-17(21)-ene及其碳同位素组成,成功"复原"了5600万年前的甲烷氧化过程。这些分子痕迹就像古代细菌留下的"身份证",显示在PETM事件后期,进行“快速燃烧”的甲烷分解细菌活动显著增强并达到高峰。 "通过读取这些'身份证',我们可以准确知道当时哪类微生物在工作,是慢燃发电还是快速燃烧,工作强度有多大,"第一作者Bumsoo Kim (金泛寿) 博士说。北极海洋:从"吸碳"到"排碳"的逆转 基于海洋浮游植物分子痕迹重建的CO₂浓度显示,PETM恢复期北极海洋的CO₂浓度水平比全球平均值高200-700ppm,这说明北极海洋从原本吸收二氧化碳的"海绵"变成了排放二氧化碳的"烟囱"。 "因为海水变淡、硫酸盐减少,甲烷只能通过'快速燃烧'的方式分解,直接制造了大量CO₂,"合作作者沈佳恒研究员表示,"这从根本上改变了北极在全球碳循环中的角色,变成温室气体排放源"。地质活动如何影响气候? 研究进一步揭示,地质活动,如地壳运动和岩石形成、大陆风化、火山喷发等,会直接影响海洋硫酸盐含量,进而决定了甲烷分解的方式。在数亿年前的中生代(恐龙时代)至数千万年前的新生代早期的远古海洋中,硫酸盐含量长期较低,这一特征可能对全球碳循环和气候产生了重要影响。 “这就像地球系统过程控制着海洋的'燃料供应系统”,进而影响甲烷能源的利用方式和整个气候系统,"张一歌研究员强调。现代启示:北极甲烷的未来 随着现代北极海洋快速变暖和淡化,类似的甲烷氧化机制可能被再次激活。该研究提醒我们:当北极海水变淡、化学环境改变时,可能重演5600万年前的故事——甲烷从高效利用转向快速燃烧,需要密切关注这一区域的变化。 该研究得到了中国科学院、中国科学院广州地球化学研究所启动资金,国家自然科学基金委 (编号:42220104003、42488201) 等项目资助。国际大洋发现计划 (IODP) 提供了样品及相关的数据。研究团队将继续深入研究地球系统过程对生物地球化学循环的控制机制。 文章发表后,获得包括新华社、人民日报、China Daily、参考消息、半月谈、科技日报、南方Plus、新快报、新华网、新浪网、科学网、中科院之声等多家媒体的广泛关注和报道。相关论文信息:Bumsoo Kim (金泛寿), Yi Ge Zhang (张一歌), Richard Zeebe and Jiaheng Shen (沈佳恒), Arctic CO2 emissions amplified by aerobic methane oxidation during the Palaeocene–Eocene Thermal Maximum, Nature Geoscience, 18, 975-982, https://doi.org/10.1038/s41561-025-01784-3。

2025-12-15

-

深圳先进院 | 突破多模态脑机接口数据瓶颈:生成式AI赋能功能超声图像高保真重建(IEEE JBHI)

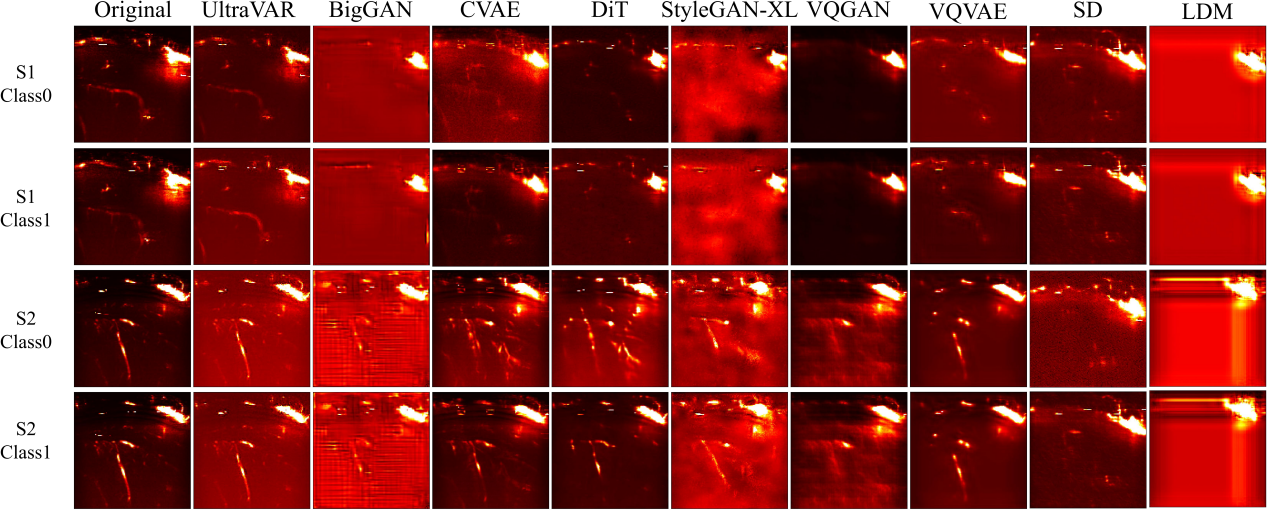

中国科学院深圳先进技术研究院的王书强课题组提出了一种名为UltraVAR的创新解决方案。这是首个专门为功能超声成像设计的数据增强框架,其核心在于利用先进的视觉自回归生成技术来生成高质量图像。2025年,该团队的研究成果发表在国际知名期刊IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics上。这项工作旨在通过生成式人工智能技术,有效解决医学影像领域长期存在的数据稀缺与模型公平性问题,为相关研究提供了新的思路。脑机接口(BCI)作为脑科学、信息科学、材料科学等多学科交叉的核心前沿方向,致力于建立大脑与外部设备的直接通信通道。由于在时间分辨率和采集便携性上的优势,脑电是当前脑机接口的主要数据模态。然而,从神经流形的视角看,大脑语义并非盘踞在某一低维“脑电切片”上,而是镶嵌在随时间快速弯曲、维度可达数十甚至上百的联合流形之中。单模态脑电仅相当于对该高维流形做一次斜向投影,会造成脑机接口解码系统不可逆的语义信息损失。要还原神经流形的真实拓扑,需要同步引入血流动力学、代谢、连接组学等额外维度,把电生理信号与功能磁共振(fMRI)、功能超声(FUS)、fNIRS等异构数据拼成一张“多模态联合图”,才能在更高维的嵌入空间里重新展开被压缩的语义流形,显著降低解码误差并增强BCI系统对环境噪声扰动的鲁棒性。对于各模态的神经信号采集,研究人员不得不在采集成本、时空分辨率和侵入性之间做出妥协(图1)。以非侵入式技术为例,脑电(EEG)和脑磁(MEG)虽然拥有250-1000 Hz甚至更高的毫秒级时间分辨率,但其空间分辨率往往局限在厘米级别;功能核磁共振(fMRI)虽然能实现全脑覆盖且空间分辨率可达毫米级,但其低至0.5-1 Hz的分辨率和BOLD信号延迟性使其难以捕捉瞬态神经活动。而对于侵入式技术,以犹他电极(Utah Array)为代表的皮层内电极虽能实现单细胞级的极高精度,但极高的侵入性风险极大地限制了其广泛应用。相较而言,功能超声成像(fUS)凭借其兼具微创性与高时空分辨率的优势脱颖而出,能够在大脑硬膜外(微创)条件下,提供50-500微米的高空间分辨率和2-100Hz的较高时间分辨率,显著提升多模态脑机接口系统对大脑意图的解析能力。尽管潜力巨大,但fUS的应用推广面临挑战:受限于较高的采集成本和复杂的伦理安全审查和操作流程,获取多样化的人类大脑 fUS 样本极为困难。这种样本匮乏直接导致下游的解码模型缺乏足够的训练样本,难以保证解码模型的泛化能力和公平性,从而严重阻碍了多模态脑机接口的落地和推广。为了突破这一瓶颈,中国科学院深圳先进技术研究院的王书强课题组提出了一种名为UltraVAR的创新解决方案。这是首个专门为人脑功能超声成像设计的fUS数据增强框架,其核心在于利用先进的视觉自回归生成技术来实现高质量人脑fUS增强。该项研究成果发表在国际知名期刊IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics上。UltraVAR通过层级化预测机制重建人脑血管的空间拓扑特征,其核心意义在于能够精准捕捉神经活动诱发微细血管血流状态改变的动态因果关联。该框架在临床数据受限的环境下构建出高保真且符合解剖学规律的血流动力学特征空间,并确保生成的微细血管在主要运动皮层和后顶叶皮层等核心功能区保持生理上的完整性。所提出的UltraVAR为多模态脑机接口解码系统训练提供了多样化的低成本训练样本,突破了解码模型因fUS数据匮乏而面临的泛化能力弱与解码公平性差等瓶颈。UltraVAR在多个下游脑解码任务的实验验证中展现出优异性能。例如在大脑状态识别的任务场景中,将解码准确率由80.0%提升至88.9%,证明了UltraVAR在提升脑解码能力方面的应用价值。下一步研究团队将构建融合神经动力学和血流动力学约束的基础模型,以强化UltraVAR对大脑高维流形的深度表征,实现跨被试-强泛化性的多模态脑机接口解码,持续推动多模态脑机接口的落地和应用。数字所陈绪行与李卓为本文共同第一作者,王书强研究员为论文通讯作者。该研究工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划等科技项目资助。图1 主流神经信号采集技术在时空分辨率、侵入性及覆盖范围上的对比图2 UltraVAR视觉自回归框架示意图图3 不同生成模型的功能超声图像视觉对比<!--!doctype-->

2025-12-22

-

深圳先进院 | 重构多细胞生命“语言”:科学家开发“超灵敏、低负担”的哺乳动物细胞通讯新系统(Cell Systems封面文章)

12月17日,中国科学院深圳先进技术研究院娄春波团队联合北京大学合作者,在国际学术期刊Cell Systems上以封面文章形式在线发表题为"Low-burden and precursor-free cell-cell communication in mammalian cells enabled by de novo design of super-sensitive intercellular signals"的研究论文,报道了首个具有超灵敏响应(super-sensitivity)、底盘友好型(low-burden)等优异特性的哺乳动物细胞间通讯的小分子信号系统,并进一步验证了该系统用于指导多细胞系统进行更复杂空间组织的底层能力。细胞通讯是多细胞生命精密协作的基石。作为生理活动的“指挥棒”,它通过信号分子传递信息,协调着生命发育、免疫与维持稳态。在胚胎构建中,形态发生素梯度更如同“GPS”,为细胞提供精确的位置信息,指导其分化与组织图案成型。若细胞通讯系统失调,则可能引发发育缺陷或癌症等严重疾病。虽然合成生物学家此前在哺乳动物细胞中已开发出一些基于小分子(如生长素Auxin)的通讯信号系统,但它们普遍存在灵敏度低(需要高浓度信号)和代谢负担重的缺陷。更麻烦的是,这些系统往往需要向培养基中额外添加特定的化学前体(Precursors),细胞无法自行合成信号,这极大地限制了其在活体内的应用。为了解决这些难题,12月17日,中国科学院深圳先进技术研究院娄春波团队联合北京大学合作者,在国际学术期刊Cell Systems上以封面文章形式在线发表题为"Low-burden and precursor-free cell-cell communication in mammalian cells enabled by de novo design of super-sensitive intercellular signals"的研究论文,报道了首个具有超灵敏响应(super-sensitivity)、底盘友好型(low-burden)等优异特性的哺乳动物细胞间通讯的小分子信号系统,并进一步验证了该系统用于指导多细胞系统进行更复杂空间组织的底层能力。本研究首先构建并优化了Cinn接收模块。实验结果显示,该模块的半最大效应浓度(EC50)低至约10-9 mol/L,其灵敏度比现有报道的最优哺乳动物细胞通讯信号系统提升了约375倍。为了进一步提升性能,研究团队界定了BraR的最小核心结合序列,将其从46 bp精简至18 bp,有效降低了潜在的非特异性结合风险。此外,针对受体本底泄漏较高的问题,团队利用AlphaFold2进行结构预测,采用嵌合工程策略将BraR的配体结合域(LBD)与同源蛋白RpaR的DNA结合域(DBD)融合,成功开发出新型受体KmaR。该受体在保持超高灵敏度的同时显著抑制了本底活性,实现了信号识别精度与动态响应范围的协同优化。在发送模块方面,本研究设计了包含三种酶的代谢通路,以细胞内广泛存在的苯丙氨酸为底物,实现了无需外源前体(Precursor-free)的Cinn自主从头合成。通过对基因表达盒排布的优化,该模块克服了转录干扰,实现了Cinn分子的稳定高效产出。共培养实验证实,得益于系统的高灵敏度,仅需极低比例的发送细胞即可有效激活接收细胞,建立了稳健的胞间通讯。为调控信号的时空动态,系统引入了高效的内酯酶降解模块,防止信号累积导致的饱和与干扰。此外,基于细胞生长动力学与转录组学的评估表明,搭载各功能模块的工程化细胞与野生型无显著差异,证实了该系统具有卓越的底盘兼容性与低负担特性。利用这套全新的工具,研究团队模拟了生物发育中的经典“源-汇(Source-Sink)”空间梯度斑图模型。他们构建了三种细胞:产生信号的“源(Sender)”细胞、降解信号的“汇(Degrader)”细胞,以及感知信号的“接收(Receiver)”细胞。实验结果令人振奋:当“源”和“汇”分别位于空间两端时,中间区域形成了一个梯度陡峭且位置稳定的信号响应梯度。更令人惊讶的是,这种机制表现出了极强的鲁棒性(Robustness)——即使改变发育场的大小、功能细胞数量(模拟个体差异)或改变信号扩散速率(模拟环境波动),形成的图案边界依然保持稳定。这不仅证实了“源-汇”机制在维持生物发育稳定性中的关键作用,也证明了该合成系统具有构建复杂、精密人造组织的潜力。该研究开发的Cinn系统具有无前体依赖、超高灵敏度、低细胞负担三大优势,完美契合了组织工程和细胞治疗的需求。未来,研究人员计划利用该系统设计更复杂的细胞行为,例如引导干细胞在体外自组装成类器官,或者设计能感知体内环境并精准释放药物的智能细胞疗法,为生物医学研究带来新的可能。北京大学定量生物学中心博士后孙智博士和中国科学院深圳先进技术研究院助理研究员项延会博士为本文共同第一作者。中国科学院深圳先进技术研究院研究员娄春波为本文通讯作者。浙江大学欧阳颀教授和北京大学副研究员钱珑为本研究做出重要贡献。中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学研究所研究实习员盘玉逵和技术员余敏参与工作。该工作被Cell Systems以封面文章形式特别报道,使用超灵敏通讯系统建立的稳健“源-汇”空间梯度斑图被精选为当期封面图片,文章同时被该期刊Focus Issue on Mammalian Synthetic Biology(“哺乳细胞合成生物学”特刊)收录。本研究得到国家重点研发项目、中国科学院青年交叉团队项目、国家自然科学基金、北京市自然科学基金、北大-清华生命科学联合中心博士后基金以及深圳合成生物学创新研究院等项目的资助。文章上线截图原文链接:https://www.cell.com/cell-systems/fulltext/S2405-4712(25)00308-4<!--!doctype-->图1 新型高效哺乳细胞胞间通讯信号分子合成通路设计原则图2 超灵敏Cinn receiver的开发表征和模块优化图3 precursor-free sender与diverse degrader的开发及各模块low-chassis burden的属性表征图4 使用Cinn胞间通讯系统设计构建“Source-Sink”空间稳健梯度线路图5 Cell Systems封面文章

2025-12-22

-

深圳先进院 | 基于微透镜阵列的片上光散射增强实现在传统明场显微镜下的高性能单颗粒追踪(Small Methods)

近日,中国科学院深圳先进技术研究院医学成像科学与技术系统全国重点实验室、医工所传感中心杨慧研究员团队,以封面论文形式在Small Methods上发表了题为"On-Chip Light-Scattering Enhancement Enabled by a Microlens Array for High-Performance Single-Particle Tracking under Conventional Bright-Field Microscopy"的研究成果,成功开发出一种基于“片上微透镜阵列”的新型光学传感器。单颗粒追踪(Single-Particle Tracking,SPT)技术被誉为揭示纳米尺度下分子与颗粒动态行为的“火眼金睛”,能够在生命活动的原生环境中,实时、可视地捕捉单个分子或纳米颗粒的运动轨迹,是研究分子相互作用、细胞信号传导、药物递送机制等重要生物物理过程的关键工具。尤其在异质性体系(如活细胞内复杂环境)中,SPT能分辨不同群体的运动行为,揭示被传统群体平均测量所掩盖的动力学细节,为理解生命活动的微观机制提供前所未有的时空分辨率。然而,该技术的广泛应用长期面临两大挑战:基于荧光的SPT需依赖复杂标记且易受光子饱和限制,影响成像速度与定位精度;而基于光散射的无标记SPT则因对高端光学系统(如强激光器、高数值孔径物镜)的严苛要求与高昂成本,难以广泛推广。近日,中国科学院深圳先进技术研究院医学成像科学与技术系统全国重点实验室、医工所传感中心杨慧研究员团队,以封面论文形式在Small Methods上发表了题为"On-Chip Light-Scattering Enhancement Enabled by a Microlens Array for High-Performance Single-Particle Tracking under Conventional Bright-Field Microscopy"的研究成果,成功开发出一种基于“片上微透镜阵列”的新型光学传感器。该传感器的核心创新在于采用高折射率介质微球构建的微透镜芯片。与现有近场光学增强技术(增强范围高度局域化)不同,该传感器通过“增强型长程光场”与“纳米颗粒–微透镜复合相互作用”新机制,实现了十倍于传统近场技术的超长光散射增强范围。首次将高性能S-SPT技术的强大能力扩展至普通明场显微镜,仅需使用非相干白光光源(如LED)和低照明功率即可实现高精度探测这一技术突破,成功将高性能无标记SPT技术从依赖特种光学系统的“精密试验”,转变为在普通明场显微镜上即可实现的“常规观测”。具体而言,该技术展现出三大优势:1. 极低系统门槛:仅需配备常规明场显微镜、非相干明场光源和以及低照明功率,大幅降低了技术与成本壁垒。2. 卓越综合性能:在750 µm²的大视场下,仅用200 µs的超短曝光时间,即可对溶液中微小至60 nm的颗粒实现2.9nm的纳米级定位精度。3. 超长工作距离:其增强范围远超传统近场技术,为观测颗粒的三维运动轨迹提供了更大空间。研究团队提出的这项新型传感器,不仅攻克了长期存在的技术难题,更重要的是,它构建了一个更易获取、性能强大的开放式研究平台。这项曾经“高不可攀”的技术,如今变得直接、经济、易于实施。该平台所具有的纳米级定位精度、亚毫秒时间分辨率、大视场观测能力以及对普通光学系统的兼容性,将作为一项支撑性工具,为超灵敏生物传感器开发、疾病早期诊断、纳米药物开发、单分子动力学分析等众多前沿领域提供强大的工具支持。图1. Small Methods封面图图2. 溶液中运动纳米颗粒实时追踪,实现超高时间分辨率及纳米级定位精度测定;(a).片上光散射增强示意图;(b). 光学系统示意图;(c). 典型单颗粒的图像序列成像;(d). 单个颗粒的运动轨迹;(e). 不同尺寸颗粒的直径测量;(f). 不同尺寸颗粒均方位移曲线分析<!--!doctype-->

2025-12-22

-

深圳先进院 | 刘陈立团队揭示细菌DNA合成与生物量增长的协同机制(eLife)

从头合成一个完整的单细胞生命,是当代生命科学面临的一项重大挑战。目前,科学家已在构建基础生命功能模块方面取得进展,例如在人工磷脂囊泡中实现DNA复制,以及利用前体分子合成磷脂以促进囊泡表面积的增长。然而,仅将这些功能模块进行简单组装,尚难以实现生命活动的有序运行。当前面临的主要瓶颈之一,在于对这些模块之间协同工作的基本原理仍缺乏系统认识,这也限制了人工合成细胞形成生长、复制与分裂这一完整生命循环的能力。针对这一关键问题,中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学研究所刘陈立研究员团队长期致力于探究天然细胞中DNA复制、生物量积累和细胞分裂等核心功能模块的协同机制。在前期研究中,团队以大肠杆菌为模型,利用定量合成生物学方法,揭示了细胞生长速率与细胞尺寸之间的数学规律,并发现了细菌通过“分裂许可物”来协同生长和分裂的新机制(Nature Microbiology 2020)。在此基础上,团队进一步发挥定量合成生物学研究范式的优势,设计合成了一套能够实时监测DNA复制关键启动蛋白DnaA活性的“分子探测器”,首次在活细胞中观测到DnaA活性振荡的峰值始终精准出现在DNA复制起始时刻,从而在实验上直接验证了经典理论中“DnaA活性决定DNA复制起始时机”的核心预测。此外,为解释“DnaA表达停止后DNA仍可进行多轮复制”这一经典理论未能充分阐释的现象,团队通过结合数学建模与实验验证,创新性地提出了DnaA活性调控的“挤出”机制。该机制表明,可能存在某种调控蛋白能够将结合在DNA上的DnaA“挤出”,使其重新获得启动DNA复制的活性。进一步研究提示,H-NS蛋白很可能在其中发挥关键调控作用。该工作不仅首次直接证实了DnaA活性的周期性振荡是触发DNA复制的核心信号,还系统揭示了细菌通过“挤出”机制实现对DNA复制过程的精确时序调控,为理解生命体中DNA合成与生物量增长之间的协同机制提供了崭新的理论视角。相关成果于11月18日以"Extrusion-modulated DnaA activity oscillations coordinate DNA replication with biomass growth"为题,正式被eLife杂志收录。DNA复制起始是细菌细胞周期调控的关键节点。学界普遍认为,大肠杆菌通过精确控制DNA复制的起始时机,实现DNA的线性合成与生物量指数增长之间的协调匹配。经典理论指出,关键启动蛋白DnaA的持续合成可以反应生物量的积累,其与DNA的相互作用则能感知DNA合成状态,进而通过活性变化决定复制起始时机。然而,长期以来,领域内并未直接观测到DnaA活性变化与DNA复制起始之间的动态关联,且在DnaA合成被阻断之后,DNA复制仍可启动,这些现象无法用现有理论完整解释,表明人们对细菌生长与DNA复制之间的协同机制认识尚不全面。合成DnaA活性“探测器”:定量其振荡与DNA复制起始的关系为直接观测DnaA蛋白活性的细胞周期性振荡,刘陈立团队构建了DnaA活性可定量调节的平台菌株,设计并合成了一系列可响应DnaA活性的合成启动子。通过系统定量这些启动子对DnaA活性变化的响应特性,团队筛选出了对DnaA活性高度敏感且响应特异的启动子Psyn66。随后,借助mRNA荧光原位杂交技术,并以不响应DnaA活性的组成型启动子Pcon作为参照,解析出Psyn66报告的DnaA活性的细胞周期变化规律。定量分析表明:无论生长速率如何改变或基因表达受到何种干扰,DnaA活性均随细胞大小呈现显著振荡,该振荡与dnaA基因的转录无关,且其峰值始终精准出现在DNA复制起始的时刻。这一结果在实验上直接验证了经典理论关于“细菌DnaA活性决定DNA复制起始时机”的核心预测。DnaA活性调控“挤出”机制的提出及例证在验证经典理论的基础上,团队进一步探究了“DnaA表达停止后DNA仍可进行多轮复制”这一经典理论未能解释的现象,并提出了一种新的DnaA活性调控机制——“挤出模型”(extrusion model)。该模型推测,除了已知的调控途径外,细胞内可能还存在一种可与DNA结合的“挤出因子”,它能够通过构象变化或竞争性结合,促使结合在DNA上的DnaA蛋白释放到细胞质中,从而使DnaA活性在其合成停止后仍可维持一段时间的上升,以启动后续几轮DNA复制。通过系统筛选细胞内可与拟核结合的蛋白质,研究团队发现高丰度DNA结合蛋白H-NS具备“挤出因子”的潜在特征,随后合成并引入相关基因线路,稳定或瞬时提升H-NS的表达水平,结果观察到DnaA活性迅速增强,且DNA复制起始时机相应提前。该实验结果为H-NS可能作为“挤出因子”参与调控DnaA活性提供了直接证据,进一步支持了“挤出模型”的合理性。该研究秉承“造物致知”的研究理念,通过对生命系统进行合成重构与定量表征,并结合理论建模与仿真分析,揭示了协调细胞生长和DNA合成的新机制:DnaA活性的“挤出式”调控。这一发现不仅深化了人们对细菌细胞周期调控的理解,也为人工合成生命功能模块的协同调控提供了新的设计思路。未来,在组装具有复杂功能的人工生命系统时,或许可以借鉴此类天然调控机制,使各个功能模块像细菌细胞内的高度协同网络一样,实现有序、高效且稳定的动态运转。相关研究得到了国家自然科学基金、中国科学院战略性先导B科技专项等多个项目的支持。中国科学院深圳先进技术研究院合成所刘陈立研究员为该文章的通讯作者,助理研究员李登进、副研究员郑海和白阳为该文章的共同第一作者。<!--!doctype-->图1. eLife杂志上刊发的文章截图图2. 合成DnaA活性“探测器”,定量其周期性振荡与DNA复制起始的关系图3. DnaA活性调控“挤出”机制的提出及例证

2025-12-22

-

深圳先进院 | 新型微纳流控平台助力细胞外囊泡表面工程化(Journal of Extracellular Vesicles)

中国科学院深圳先进技术研究院医学成像科学与技术系统全国重点实验室、医工所传感中心杨慧研究员团队,突破传统技术局限,成功研发出名为ExoSE(EV Surface-Engineering device)的通用微纳流控平台,可高效、标准化地完成sEV表面工程化改造,显著提升其靶向能力。相关研究"Universal Microfluidic Platform for Multifunctional Surface Modification of Small Extracellular Vesicles"近期发表于国际细胞外囊泡研究顶级期刊Journal of Extracellular Vesicles。小细胞外囊泡(sEV)是人体内的天然“纳米邮差”,具有低免疫原性、高生物相容性等特点,是药物递送与疾病诊疗的理想载体。然而,其临床应用长期受限于两大核心难题:来源依赖导致的异质性,以及天然靶向能力的不足。如何针对sEV进行高效、可控的表面工程化改造,成为推动其走向临床的关键瓶颈。为破解这一瓶颈,中国科学院深圳先进技术研究院医学成像科学与技术系统全国重点实验室、医工所传感中心杨慧研究员团队,突破传统技术局限,成功研发出名为ExoSE(EV Surface-Engineering device)的通用微纳流控平台,可高效、标准化地完成sEV表面工程化改造,显著提升其靶向能力。相关研究"Universal Microfluidic Platform for Multifunctional Surface Modification of Small Extracellular Vesicles"近期发表于国际细胞外囊泡研究顶级期刊Journal of Extracellular Vesicles。ExoSE的核心创新在于将sEV表面工程化过程解耦为“加载”与“混合”两个核心独立模块:加载模块通过高通量并联纳米流控结构,实现对sEV的机械瞬时穿孔,高效嵌入功能性脂质;混合模块则通过独特设计微流控结构促进配体分子快速连接。这种“两步走”策略摆脱了对供体细胞的依赖,适用于不同细胞源及高产来源如牛奶源sEV,并能兼容多肽、适配体、蛋白质等多种配体。实验数据显示,ExoSE在脂质嵌膜效率上高达97%以上,远超传统共孵育方法;单个囊泡上的配体结合数量提升3-6倍。经工程化改造的sEV在体外和体内模型中均展现出良好的靶向性能:RGE肽修饰的sEV穿透血脑屏障的能力提升超3倍,肿瘤球渗透深度显著增加;AS1411适配体修饰的sEV对乳腺癌细胞的靶向特异性达77.8%。动物实验进一步证实,工程化sEV可在脑中高效富集,且未引起肝肾毒性。与传统的基因工程、物理或化学修饰方法相比,ExoSE具备源头通用、流程简洁、配体兼容、批间一致等突出优势,为sEV的表面工程化提供了标准化、可扩展的解决方案。该平台不仅能够推动sEV在靶向治疗、脑部药物递送等领域的应用进程,也为未来开发个性化诊疗工具、免疫调节载体等奠定了基础。ExoSE平台的成功研制,标志着sEVs表面工程进入“模块化、标准化”时代,有望加速下一代生物纳米药物的临床转化。中国科学院深圳先进技术研究院杨慧研究员为论文通讯作者,复旦大学药学院李聪教授及医工所传感中心曾霖助理研究员为联合通讯作者,医工所传感中心博士后洪彦航为第一作者。研究工作获得了国家自然科学基金、科技部重点研发计划等项目的支持。原文链接:https://doi.org/10.1002/jev2.70215图1. 通用化微流控平台ExoSE用于小细胞外囊泡表面工程化改造。(a)基于ExoSE平台对不同来源的sEVs进行功能化修饰原理示意图。(b)不同来源sEVs的脂质嵌膜比例,单个囊泡上有效结合的多肽和蛋白质数量。(c)3D肿瘤球渗透结果。(d)脑组织富集图片及血液学检测结果。<!--!doctype-->

2025-12-18