-

亚热带生态所 | 地质约束下西南喀斯特区域森林恢复的水分限制研究取得新进展

西南地区长期受高强度、高频率人类活动扰动。近年来,通过大规模封山育林等生态修复政策,森林覆盖度显著提升。然而,该区域广泛分布的喀斯特地貌具有土层浅薄、渗透性强等脆弱地质特征,叠加季风气候周期性干旱的影响,导致大面积造林在提高植被覆盖的同时,也可能引发土壤水分显著下降。因此,在区域植被快速“变绿”的背景下,亟需辨析“变绿”后影响喀斯特区生态恢复可持续性与稳定性的潜在生态风险。西南地区长期受高强度、高频率人类活动扰动。近年来,通过大规模封山育林等生态修复政策,森林覆盖度显著提升。然而,该区域广泛分布的喀斯特地貌具有土层浅薄、渗透性强等脆弱地质特征,叠加季风气候周期性干旱的影响,导致大面积造林在提高植被覆盖的同时,也可能引发土壤水分显著下降。因此,在区域植被快速“变绿”的背景下,亟需辨析“变绿”后影响喀斯特区生态恢复可持续性与稳定性的潜在生态风险。针对上述问题,中国科学院亚热带农业生态研究所环江喀斯特生态系统观测研究站王克林研究员团队,基于表层土壤水分、蒸散发、饱和水汽压差等多源遥感水分数据,系统分析了西南季风区和东亚季风区不同森林类型的碳-水关系区域分异。研究结果证实,桉树和马尾松等人工林相比天然次生林虽具有更高的生产力,但大规模集中造林确实会导致区域表层土壤水分的下降(图1)。尤其在季节性干旱明显的西南季风区,桉树林的表层土壤水分消耗速率达到东亚季风区的2.42倍,特别当表层土壤水分低于0.18m3/m3时,植被生产力开始受到抑制,表明水分供给已成为制约该地区植被恢复可持续性的关键因素。研究还发现,饱和水汽压差在两个气候区均表现出对总初级生产力的显著抑制作用,表明大气干旱也是影响西南地区植被生产力的关键限制性气候因子。团队进一步揭示了地质约束下长期气候水分亏缺状况对植被生产力的影响机制,利用贝叶斯线性回归方法,评估了西南地区气候水分亏缺变化对植被生产力的影响。结果显示,相比石灰岩和碎屑岩地区,白云岩地区植被对气候水分亏缺(Climate Water Deficit,CWD)更为敏感,这种敏感性主要受风化层厚度与土壤厚度交互作用的调控,发现当土壤厚度超过0.57米时,植被生产力对干旱的敏感性显著降低(图2)。这一发现初步揭示了植被对水分亏缺敏感性的驱动因素,为理解植被应对气候变化的恢复力提供了依据。团队进一步发现上述水分限制矛盾在2022年西南地区破纪录的极端干旱事件中得到进一步印证。与森林和草地相较,西南地区灌丛在干旱后恢复最为缓慢,其整体恢复时间分别是森林和草地的1.39倍和1.32倍。喀斯特区,尤其是白云岩分布区,植被表现出更强的干旱脆弱性:干旱期间灌丛的总初级生产力损失为碎屑岩区的2.57倍,且恢复时间延长60%(图3)。进一步分析表明,温度是非喀斯特区植被恢复的主要驱动因子,而水分利用效率则是喀斯特区植被恢复的关键限制因素。具体而言,在经历极端干旱后的恢复阶段,表层土壤水分受限时,喀斯特地区植被具有更高的水分利用效率;水分充足时,非喀斯特地区植被的水分利用效率更高。上述研究系统揭示了西南喀斯特地区大规模造林可能面临土壤水分与大气干旱的双重限制风险,强调了需结合区域水热条件差异制定适应性植被恢复与管理策略。相关研究得到国家自然科学基金重点基金、广西重大科技专项和国家重点研发计划项目的资助,论文成果分别以Regional differences in carbon-water dynamics of various plantation forests in Southwest China、Lithology controls drought sensitivity in southwest China和Bedrock controls vegetation resilience: Dominant role of lithology in the 2022 southern China drought为题,发表在Journal of Hydrology、Progress in Physical Geography: Earth and Environment和Agricultural and Forest Meteorology等期刊。论文链接:1 2 3图1 不同季风区水文变量对生产力响应及2015-2020年SSM变化图2 土壤厚度与风化层厚度交互作用的曲率分析及阈值确定图3 2022干旱后生产力损失和恢复时间的岩性和植被类型分异

2025-12-18

-

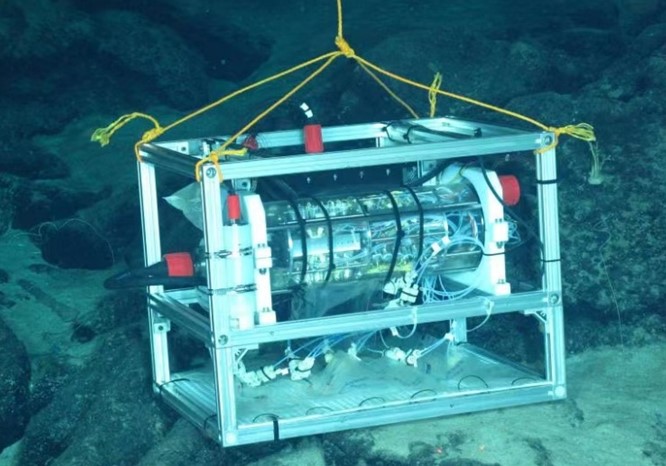

深海所成功研发全海深原位生物地球化学实验系统并应用于深渊研究

中国科学院“全球深渊探索计划”(GHEP)团队自主研发了全海深生物地球化学实验系统(Biogeochemistry Experiment System,简称BES),并在雅浦海沟和马里亚纳海沟的深渊带(深度7869-10903米)成功开展了原位培养实验。近日,这一研究进展以 “Development of a full-ocean-depth biogeochemistry experiment system and its first application at hadal zone” 为题发表于国际期刊《Deep Sea Research-Part I》,标志着我国在深海原位实验研究领域迈出了重要一步,为揭示深海深渊生命活动与元素循环过程提供了关键技术支撑。 自主研发仪器:全海深生物地球化学实验系统(BES)“全球深渊探索计划”团队研制的BES是一套能够在全球最深海域进行原位培养实验的自动化系统。该系统主要由泵、多通阀、油压舱、钛合金电子舱和培养袋等关键部件构成,具备以下突出特点:全海深作业能力:系统经过实验室模拟测试,可在110Mpa压力和2°C低温的极端环境下稳定运行;原位操作优势:能够直接在海底完成海水采集和培养实验,避免了传统采样方式因温度、压力等环境变化对样品活性和完整性的影响;双模式设计:支持通过着陆器布放模式与载人潜水器布放模式,适应不同科研需求。 原位实验的重要性:突破传统研究局限传统深海研究通常采用CTD采水器采集样品后甲板培养的方法,样品在回收过程中经历的压力剧变和温度波动会显著改变微生物活性和地球化学过程速率,导致测量结果存在偏差,BES系统的创新之处在于实现了真正意义上的原位实验:在海底直接采集水样并立即开始培养;全程保持深渊环境的原始温度、压力和化学条件;最大程度保留了微生物群落的自然状态和活性;获得了更接近真实情况的生物地球化学过程速率数据 应用地点:世界最深海域BES系统在 “探索一号”科考船TS03航次中,成功应用于两个深渊环境(图1):马里亚纳海沟:挑战者深渊,深度达10900-10903米雅浦海沟:中部区域,深度7869-7884米图1. BES搭载“原位实验号”着陆器开展深渊海底原位培养实验这些部署验证了BES系统在极端深渊环境下的可靠性和操作可行性。通过BES系统的海底布设,研究团队首次原位测量了海斗深渊带氨氧化和亚硝酸盐氧化速率,证实了即使在万米深渊,仍然存在活跃氮转化过程。目前改进版BES系统搭载深海载人潜水器已在多个深海深渊环境得到了进一步应用(图2)。图. 2正在海底工作的BES,系统由载人深潜器完成布放 未来展望BES系统的研发和应用,为我国深渊科学研究提供了强有力的技术平台。该系统未来还可拓展应用于甲烷氧化等其他生物地球化学过程的原位研究,在冷泉、热液和缺氧区等特殊深海环境中发挥重要作用。随着技术进一步优化,BES有望成为揭示深海深渊元素循环与微生物生态耦合关系的重要工具。文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967063725001840 关于全球深渊探索计划(GHEP):“全球深渊探索计划”(Global Hadal Exploration Programme, GHEP)是一项为期十年的由中国科学院深海科学与工程研究所发起的联合国海洋十年科学计划,致力于探索和认知全球海洋最深区域--深渊,其前身为“全球深渊深潜探索计划”(Glabal TREnD)。该计划依托尖端深潜及探测技术装备对深渊地质、生命与环境开展系统科学研究。了解更多信息,请访问:http://globaltrend.idsse.ac.cn<!--!doctype-->

2025-12-16

-

深圳先进技术研究院 | |研究揭示模拟微重力下肝细胞抵抗“漂浮”机制—深圳先进院雷晓华团队新进展(NPJ microgravity)

近日,中国科学院深圳先进技术研究院医药所能量代谢与生殖研究中心雷晓华科研团队发表于Nature旗下期刊NPJ microgravity的一项研究,通过随机定位仪地基模拟微重力效应环境,观察肝细胞在该环境下的行为和分子变化。随着太空探索的快速发展,人类在微重力环境中的长期生存问题备受关注。细胞在太空中的行为与地球截然不同,例如增殖减缓、凋亡增加等现象已被广泛报道。然而,微重力如何影响细胞的“休眠”状态,尤其是肝细胞这类重要功能细胞,仍是未解之谜。此前研究发现,模拟微重力会抑制肝细胞增殖并诱导凋亡,但部分细胞却呈现悬浮状态,其生物学特性及调控机制尚不明确。近日,中国科学院深圳先进技术研究院医药所能量代谢与生殖研究中心雷晓华科研团队发表于Nature旗下期刊NPJ microgravity的一项研究,通过随机定位仪地基模拟微重力效应环境,观察肝细胞在该环境下的行为和分子变化。研究发现,模拟微重力条件下,部分肝细胞脱离培养表面形成悬浮球体,而贴壁细胞和悬浮细胞的命运截然不同:悬浮细胞增殖减缓、凋亡减少,呈现类似“休眠”的状态。 进一步机制研究表明,贴壁细胞的PI3K/AKT/mTOR信号通路活性显著上调,并伴随下游蛋白c-Myc的表达增加。相反,悬浮细胞中这一通路活性较低。通过基因操作验证,敲低c-Myc会促进肝细胞悬浮,而过表达c-Myc则抑制悬浮。这表明,PI3K/AKT/mTOR通路和c-Myc是调控肝细胞在微重力环境下是否进入休眠状态的关键因素。该研究首次揭示了PI3K/AKT/mTOR通路和c-Myc在微重力诱导肝细胞休眠中的保护作用,为理解太空环境中细胞适应性机制提供了新视角。这一发现不仅有助于开发针对宇航员肝功能障碍的防护策略,还可能为地面医学中肝细胞休眠相关疾病(如肿瘤耐药或组织修复)的研究提供新思路。未来,通过调控这一通路,或可优化太空细胞培养技术,甚至为肝脏疾病的治疗开辟新途径。中国科学院深圳先进技术研究院助理研究员熊月博士为该论文的第一作者。中国科学院深圳先进技术研究院雷晓华研究员、深圳湾实验室张珂研究员为论文的共同通讯作者。这项工作得到了科技部国家重点研发计划变革性技术关键科学问题重点专项、国自然面上基金以及国家载人航天工程空间站第二批科学实验项目等项目经费支持。文章上线截图<!--!doctype-->

2025-12-18

-

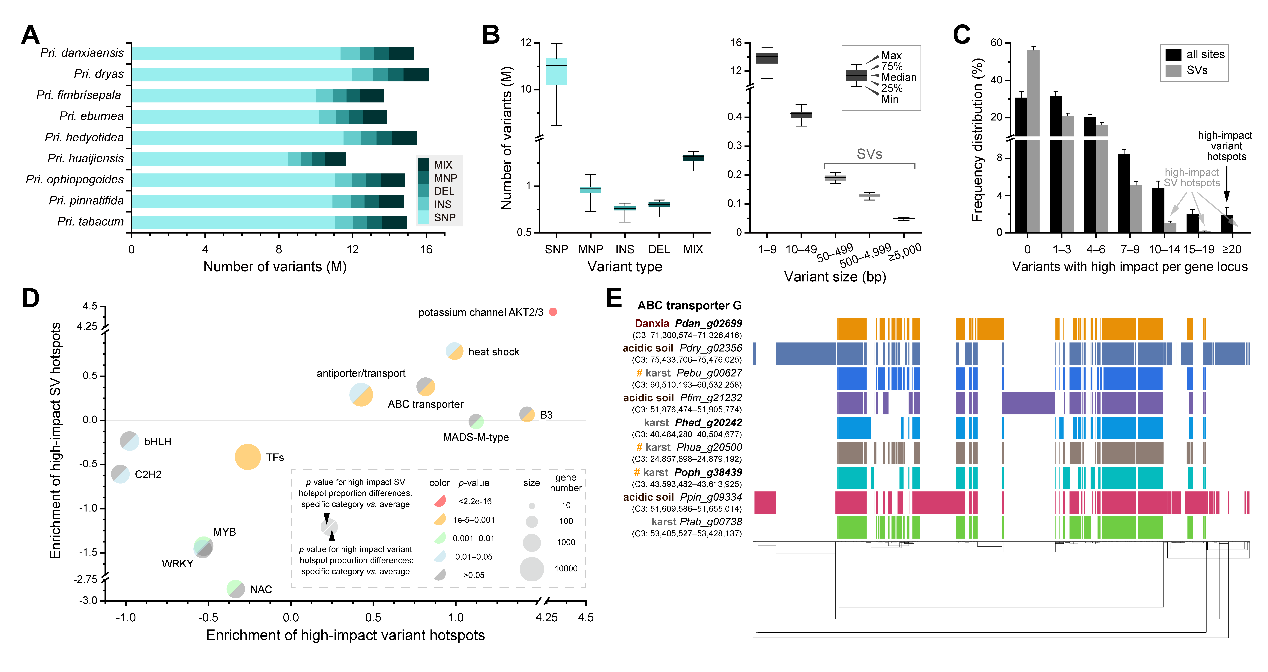

华南植物园揭示报春苣苔属土壤专化适应的遗传基础

土壤专化适应是指植物对特殊或极端土壤环境的进化适应,这一机制被广泛认为是驱动植物多样化与物种形成的重要力量,但其基因组基础尚未阐明。报春苣苔属(Primulina,苦苣苔科)包含200余个物种,具有独特的生态位分化与形态多样性特征。该属植物主要专性分布于中国南方喀斯特地区的钙质土壤,少数物种则适应丹霞或酸性土壤环境,为解析土壤专化适应性机制提供了理想模型。华南植物园泛基因组科研团队研究完成了7个高质量基因组组装,构建了涵盖喀斯特、丹霞及酸性土壤9个物种的报春苣苔属泛基因组,为解析土壤专化适应机制提供了关键基因组学资源。喀斯特适生物种基因组显著小于非喀斯特物种,与其LTR重复元件含量降低相关,符合基因组氮限制假说。两次谱系特异性全基因组加倍(WGD)事件显示,大基因家族呈现重复拷贝倾向于丢失,而转录因子家族成员尽管数量众多却优先保留(图1),暗示适应性与非适应性进化力量的共同作用。泛基因组分析发现,离子通道与转运蛋白基因在变异热点区域显著富集,且在喀斯特谱系中频繁受到正选择,这些候选基因与土壤贫瘠耐受性、抗旱性及肉质叶片的重复进化相关。值得注意的是,位于高影响变异热点区域的ABC转运蛋白G亚家族(ABCG)在喀斯特物种中呈现正选择信号且结构保守,而非喀斯特物种则携带特异的大型插入片段(图2,图3)。综上,基因组缩小、WGD后功能基因的偏向性滞留及离子转运通路适应性进化协同驱动了报春苣苔属植物对特殊土壤生境的适应。本研究为生态基因组学提供了土壤专化与基因组演化关联的新视角。相关研究成果以“Primulina pan-genome reveals differential gene retention following whole-genome duplications and provides insights into edaphic specialization”为题发表在国际生物学主流期刊Cell Reports(《细胞报告》)上。中国科学院华南植物园冯超副研究员为论文第一作者,康明研究员为通讯作者。该研究工作得到了广东基础与应用基础研究旗舰项目、国家自然科学基金和中国科学院青年创新促进会项目等资助。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.celrep.2025.116763图1. 报春苣苔属全基因组加倍后重二倍化进程中复制拷贝的滞留与丢失模式图2. 基于共线性的报春苣苔属泛基因组特性图3. 报春苣苔属图形泛基因组拓扑结构中的遗传变异

2025-12-17

-

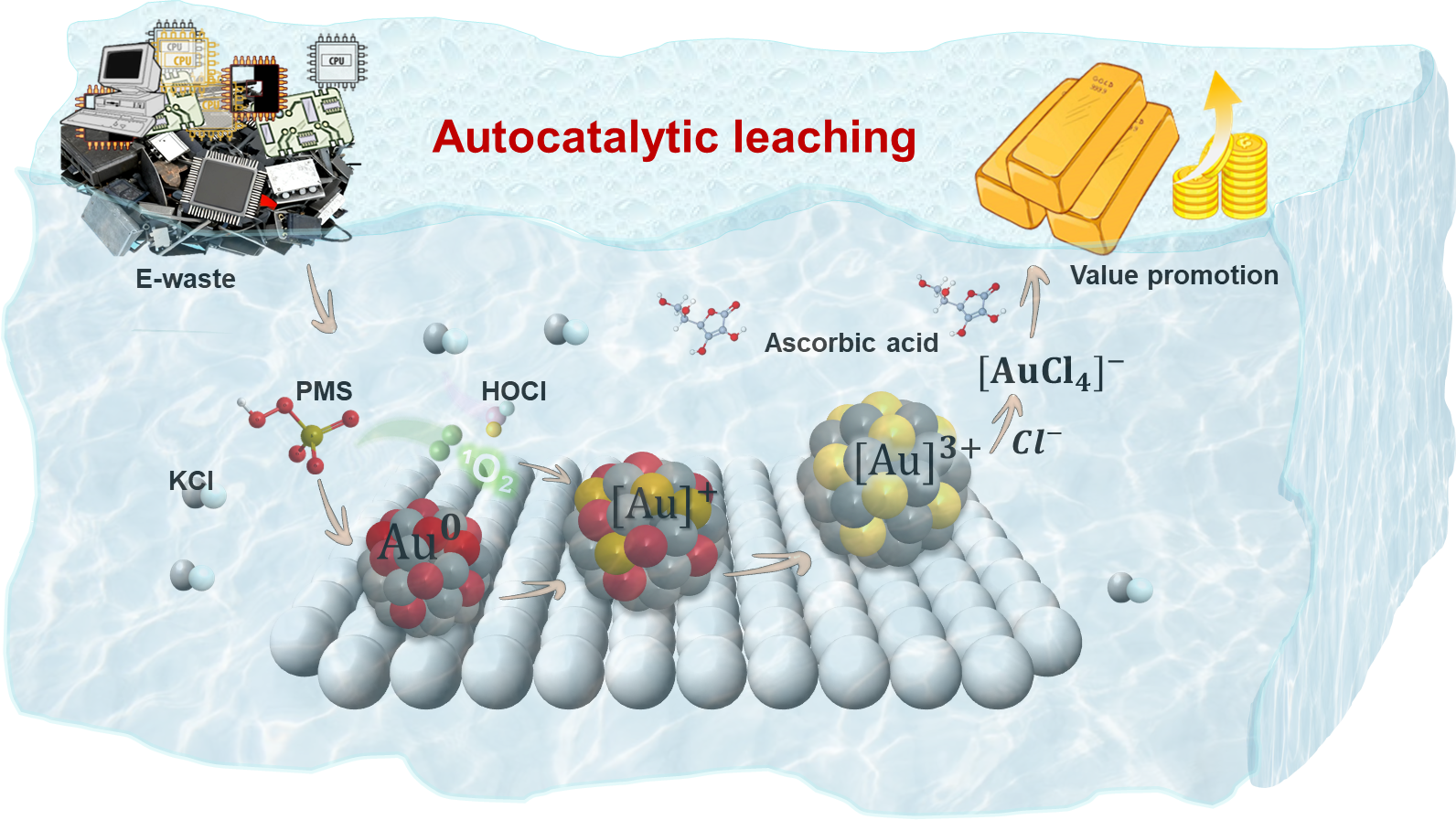

广州能源所在电子废弃物绿色回收贵金属研究中取得进展

近日,广州能源研究所杨改秀研究员、袁浩然研究员联合华南理工大学陈燕教授在学术期刊Angewandte Chemie International Edition上发表了题为Green Recovery of Precious Metals from E-waste via Autocatalytic Leaching的研究论文。文中提出一种自催化浸出策略,使用过一硫酸氢钾(PMS)和氯化钾(KCl)混合水溶液,在无何外部催化剂的条件下实现贵金属回收。金(Au)和铂族金属(PGMs),包括铂(Pt)、钯(Pd)和铑(Rh)等贵金属作为不可再生资源,正变得越来越稀缺,且传统的采矿方式还会对环境造成严重破坏,包括生物多样性丧失、土壤退化、二氧化碳排放和重金属污染等。从电子废弃物中回收贵金属是一种可以降低对原生采矿依赖性的、可持续的替代方案,但传统的浸出方法使用王水或氰化物等试剂,会引发严重的环境和健康风险,如有毒烟雾和氰化物暴露等问题。随着“城市采矿”受到关注,高效且环境友好的回收技术的开发需求也日益迫切。目前,催化浸出已成为一种有望在更温和条件下回收贵金属的策略,如光催化方法、压电催化法、类芬顿法可实现从二次资源中有效浸出Au和Pd。但现有的催化浸出过程仍需要外部催化剂、过渡金属添加剂或额外的高能量输入,下游处理过程复杂,并导致产生污泥和能耗较高等问题。因此,迫切需要研发一种更简单、更清洁、更可持续的贵金属回收方法。近日,广州能源研究所杨改秀研究员、袁浩然研究员联合华南理工大学陈燕教授在学术期刊Angewandte Chemie International Edition上发表了题为Green Recovery of Precious Metals from E-waste via Autocatalytic Leaching的研究论文。文中提出一种自催化浸出策略,使用过一硫酸氢钾(PMS)和氯化钾(KCl)混合水溶液,在无何外部催化剂的条件下实现贵金属回收。在常温下,该体系能在20分钟内实现Au的近乎完全溶解(溶解率>98.2%)。这一过程由贵金属自身驱动,激活PMS和Cl⁻,生成单线态氧(1O2)和微量次氯酸(HOCl),二者协同作用将Au氧化为更高价态,促进Cl⁻配位萃取。经济分析证实,该体系在实际电子垃圾处理中具有显著的可行性,能耗大幅降低(约62.5%),试剂成本也显著降低(约93.2%)。该研究深入揭示了自催化生成的活性物质在金属浸出中的作用,为实现资源循环利用提供了一种更可持续的贵金属回收方法。研究得到国家自然科学基金、国家杰出青年科学基金、河南省重点研发计划、广东省基础与应用基础研究基金(粤-佛联合基金)项目、中央高校基本科研业务费专项资金、中国科学院青年基础研究项目的支持。论文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202523660

2025-12-17

-

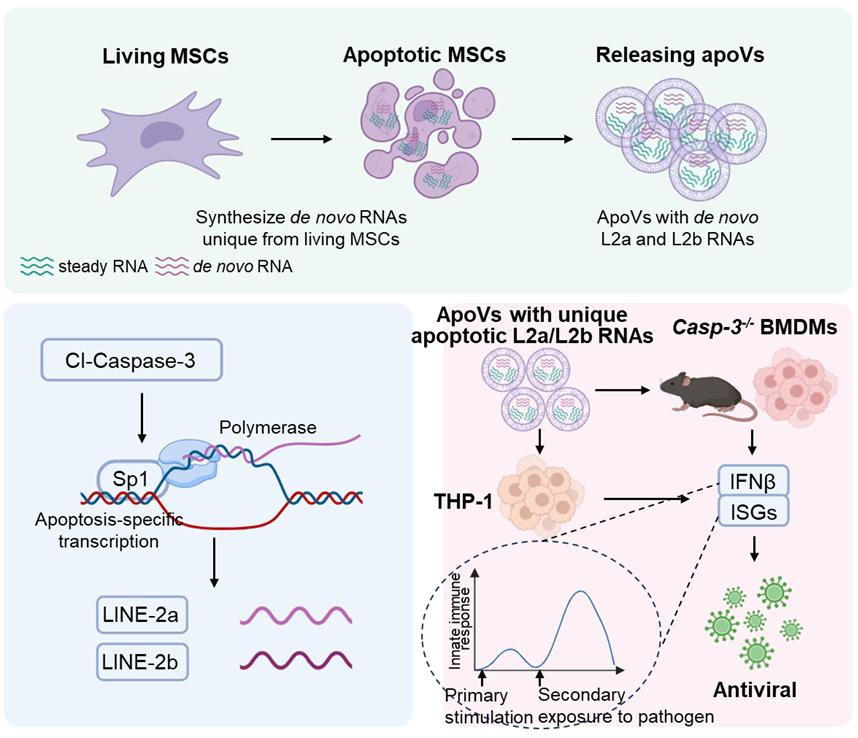

广州健康院合作揭示凋亡细胞从头合成特异L2a/L2b RNA发挥抗病毒功能

2025年12月10日,中国科学院广州生物医药与健康研究院RNA分子生物学研究组与中山大学附属口腔医院在Bioactive Materials 在线发表题为“Apoptotic metabolites synthesize and inherit unique de novo L2a/L2b RNAs to prevent virus infection” 的研究论文。2025年12月10日,中国科学院广州生物医药与健康研究院RNA分子生物学研究组与中山大学附属口腔医院在Bioactive Materials 在线发表题为“Apoptotic metabolites synthesize and inherit unique de novo L2a/L2b RNAs to prevent virus infection” 的研究论文。该研究首次揭示了凋亡细胞及其代谢产物——凋亡囊泡(apoVs),在程序性死亡过程中主动合成多种RNA的全新现象。通过5-乙炔基尿苷(EU)代谢标记与点击化学反应技术,应用新生RNA测序(nascent RNA-seq),系统绘制了凋亡间充质干细胞(MSCs)及其凋亡囊泡(apoVs)的新生转录本图谱。研究发现,凋亡细胞与apoVs从头合成大量与活细胞不同的新生RNA,包括长散在核元件(LINE)L2a/L2b RNA。凋亡细胞合成RNA依赖于caspase-3/Sp1/RNA聚合酶的信号轴,而凋亡代谢产物apoVs则携带来自凋亡细胞的独特L2a/L2b RNA,具有抵御病毒感染的生物学功能。细胞凋亡是生命体发育、稳态维持及疾病发生中不可或缺的基本过程。RNA是生命活动的核心大分子之一。传统观点认为,广泛的RNA降解是细胞凋亡的一个标志性特征。然而,凋亡细胞及其代谢产物中是否存在活跃的新生RNA合成,这一过程又具有何种生物学意义,长期以来完全未知。间充质干细胞(MSCs)已被广泛用于治疗多种疾病,凋亡MSCs产生的apoVs(MSC-apoVs)在治疗骨质疏松症、红斑狼疮、糖尿病等多种疾病上具有与 MSCs 相似的治疗效果。与外泌体不同,apoVs继承了其亲代细胞的 DNA、RNA、蛋白质和脂质,然而apoVs内是否含有凋亡期间新合成的 RNA 以发挥其治疗功能,尚未可知。本研究以MSCs为模型,发现MSCs及其apoVs能够从头合成并传递凋亡新生RNA的新现象。凋亡MSCs合成与活细胞不同的特异RNA,包括大量非编码RNA如转座元件RNA、假基因RNA和miscRNAs等。凋亡MSCs特异转录的LINE-2a(L2a)和LINE-2b(L2b)RNAs可传递至 apoVs进一步发挥功能。研究探索了凋亡MSCs新生RNA依赖于Caspase-3/Sp1/RNA聚合酶II合成的新机制。研究还发现携带凋亡特异L2a/L2b RNAs的MSC-apoVs通过调节先天免疫稳态,预防水疱性口炎病毒(VSV)感染的新功能。综上所述,该研究首次阐明了细胞在走向死亡的过程中仍能主动合成一系列功能性的RNA,并鉴定出凋亡特异性LINE-2 RNA是介导凋亡代谢产物抗病毒功能的关键分子。这一发现更新了人们对凋亡过程中RNA代谢的认识,不仅揭示了细胞死亡与先天免疫防御间未知的功能连接,更从死亡延续新生的角度诠释了“方生方死,方死方生”的哲学内涵,为未来相关领域的基础研究与转化应用提供了新的技术路径与理论基础。中山大学附属口腔医院博士后李佩仪为本文第一作者,中国科学院广州生物医药与健康研究院鲍习琛教授和中山大学附属口腔医院施松涛教授为本文共同通讯作者,广州生物医药与健康研究院博士生何冬梅;广州生物医药与健康研究院与广州国家实验室联培博士生邓明强为本文做出重要贡献。论文链接图1 凋亡细胞从头合成特异L2a/L2b RNA并通过apoVs发挥抗病毒功能

2025-12-17

-

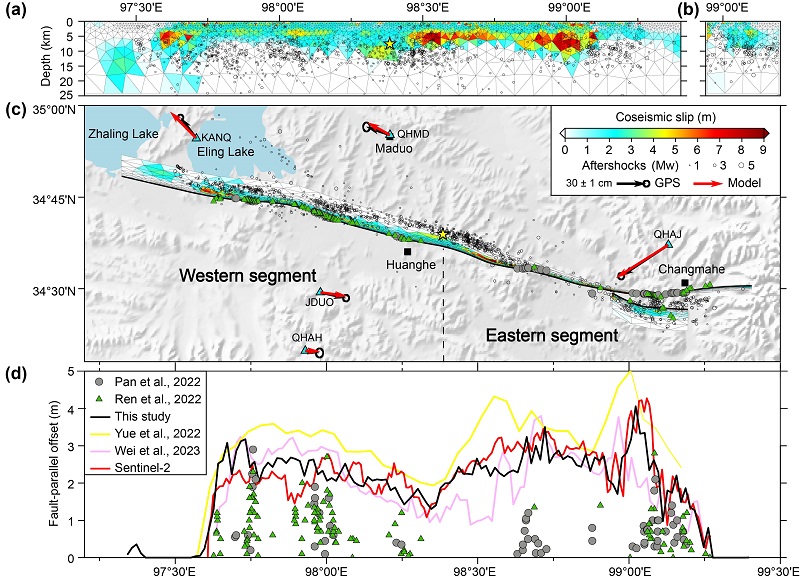

断层孕震带“东深西浅、东宽西窄、东强西弱”控制玛多孕震过程

2021年5月22日,青海省玛多县发生了Mw 7.4级地震,这是过去三十年来唯一发生在青藏高原巴颜喀拉块体内部的强震。此次地震不仅引发了广泛关注,也为地震学界带来全新挑战:块体内部断裂是否具有孕育强震的潜力?其破裂过程和孕震机制如何?近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境与岛礁生态全国重点实验室、边缘海与大洋地质实验室(OMG)邱强研究员团队以 Friction heterogeneity constrains rupture dynamics across a narrow seismogenic zone: The 2021 Mw 7.4 Maduo Earthquake (Eastern Tibet)为题,在Earth and Planetary Science Letters上发表最新研究成果,为这些问题提供了新的见解,博士生肖奎霖为论文第一作者,研究员邱强为通讯作者。玛多地震发生在巴颜喀拉块体内部,该区域发育有多条大型走滑断裂,具备发生类似强震的构造背景,因此亟需认识此类块体内部地震的孕震过程。然而,由于缺乏对断层深部滑移过程的直接观测,其滑移量值与范围等关键参数难以准确描述,从而限制了对断层力学过程的理解和地震危险性的评估。邱强研究员团队整合了全球导航卫星系统(GNSS)和合成孔径雷达干涉测量(InSAR)的地表形变观测数据,采用基于分辨率优化的同震滑移反演方法,实现了对玛多地震同震滑移特征的精细刻画,模拟结果与卫星观测数据高度一致(图1)。该方法通过迭代自动优化断层不同深度的位错单元尺寸,平衡模型分辨率与数据拟合度,从而更准确地刻画断层滑移分布。研究揭示了玛多地震破裂的三个关键特征:最大滑移量约9米,集中在断层东段;孕震层宽度仅限于约2-8公里的狭窄深度范围(图1);断层浅部(约2公里以上)存在约40%的浅部滑移亏损(SSD)(图2)。这些特征表明,玛多地震的破裂过程具有显著的深度依赖性和东西段不对称性。为验证反演结果的可靠性并揭示其内在物理机理,团队开展了基于InSAR数据与地质信息约束的二维地震周期模拟,量化了断层沿走向不同位置处的摩擦属性差异。模拟结果显示,动力学模型与反演模型高度一致;东段孕震层更深(约4.1-7.6公里)、更宽、速率弱化属性更强;而西段孕震层更浅(约2.3-5.1公里)、更窄、速率弱化属性较弱(图3)。这种分段差异导致东段在更大的范围内积累更多应变能并在地震中释放,从而形成东西段不对称的破裂模式。浅部的速率强化层阻碍了破裂向上传播,从而产生了约40%的SSD,剩余能量可能通过震后余滑或长期的震间蠕滑逐渐释放,因此东段存在较高的浅部余滑潜力。基于优化的滑移模型,团队计算了库仑应力变化,发现应力增加区域能更好地解释震后数日至数年的余震分布,为未来地震危险性评估提供了基础参照模型(图4)。其中,东昆仑断裂的玛沁-玛曲段受应力加载显著,可能是未来潜在的强震危险区。结合东段孕震层更强的速率弱化属性,巴颜喀拉东部地区可能存在更高的地震风险,未来需要增强监测。此外,团队比较了玛多地震及其他区域Mw≥6.9走滑地震的应力降估计,结果显示分辨率优化的滑移模型具有更高的应力降,且各个模型间存在显著差异(图5)。这表明在同一框架下系统地重新建立全球大地震的滑移模型和应力降估计的重要性。此次研究不仅揭示了玛多地震的破裂机理(图6),还为青藏高原其他块体内部断层的孕震研究提供了新思路,为防灾减灾策略的制定提供了量化依据。研究工作得到了广东省重大人才工程项目和国家自然科学基金等项目的资助。论文信息:Kuilin Xiao,Qiang Qiu,2025. Friction heterogeneity constrains rupture dynamics across a narrow seismogenic zone: The 2021 Mw 7.4 Maduo Earthquake (Eastern Tibet),Earth and Planetary Science Letters,DOI:10.1016/j.epsl.2025.119769原文链接:https://doi.org/10.1016/j.epsl.2025.119769图 1 2021 年Mw 7.4玛多地震同震滑移模型及其与地表观测的拟合图 2 正则化同震滑移和余震在深度上的分布特征图3 动力学模型的摩擦属性设置及模型在地表和深度上的滑移预测与运动学模型对比图4 玛多地震在巴颜喀拉东部昆仑山口-江错断层及邻近断裂系统区域产生的库仑应力(∆CFS)分布特征图5 玛多地震及其它全球Mw ≥ 6.9走滑地震的应力降估计图6 狭窄孕震带上的摩擦属性差异很可能控制了2021年玛多地震沿巴颜喀拉块体东部昆仑山口-江错断层的孕震行为

2025-12-17

-

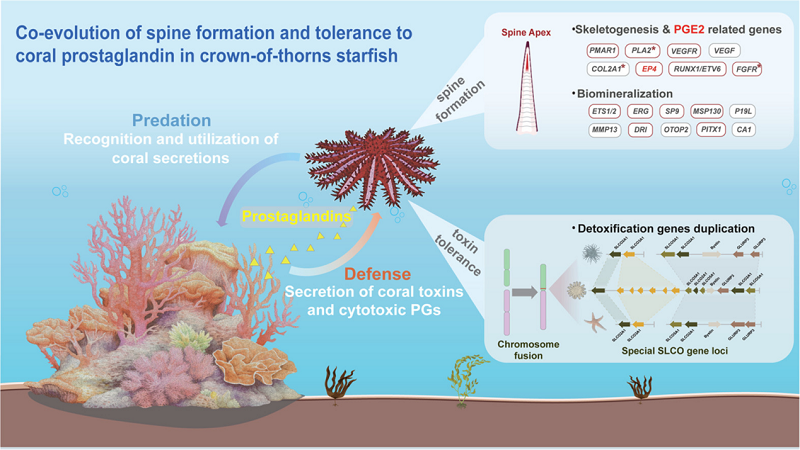

南海海洋所 | 气候变化下珊瑚礁物种多样性响应模式与适应演化机制取得进展

近日,中国科学院南海海洋研究所林强研究员团队在珊瑚礁生物对气候变化的响应模式和适应演化机制等方面研究取得创新性进展。相关成果分别以“Climate change will greatly alter multifaceted biodiversity patterns in goatfish species”(论文第一作者为南海海洋所博士研究生黄红伟,通讯作者为研究员张志新和研究员林强) 和“Comparative genomic analysis reveals spine formation and coral prostaglandin tolerance in crown-of-thorns starfish”(论文第一作者为南海海洋所博士研究生刘子轩和副研究员曲朦,通讯作者为研究员林强和副研究员曲朦) 为题发表在Nature合作期刊npj Biodiversity和综合学术期刊Fundamental Research。气候变化是导致生物多样性丧失的重要驱动因素,明晰气候变化下珊瑚礁关键生物类群对环境的响应模式,并进一步探究物种的适应演化机制对珊瑚礁生物多样性保护尤为重要。在珊瑚礁生态系统中,底栖生物与游泳生物类群是关键的群落结构成员,具有重要的生态功能。据此,本研究以典型珊瑚礁鱼类-羊鱼和珊瑚礁灾害物种长棘海星为研究对象,探究了礁栖羊鱼的多维多样性格局对气候变化的响应模式,并解析了长棘海星对珊瑚礁环境的适应机制。研究发现,在本世纪末SSP2-4.5情景下,羊鱼的物种多样性在北澳大利亚大陆架等生物多样性热点地区的丧失较为严重,而高纬度地区的物种多样性呈现增加的趋势,暗示了生物多样性热点地区对气候变化的脆弱性,并意味着羊鱼可能会迁徙到高纬度地区。相较于物种多样性,功能多样性和系统发育多样性在印-太交汇区中部等地区的丧失更为严重,中国东海、南海等地区呈现增加趋势,表明这些地区可能具有较高的功能性状多样性和历史进化能力,能提供支持进化和功能特征持续存在的关键栖息地,进而成为避难所(图1)。图1 2090-2100年SSP2-4.5情景下羊鱼物种多样性变化、功能多样性变化和系统发育多样性变化格局聚焦珊瑚敌害物种的防控问题,本研究对南海珊瑚礁区域长棘海星的适应与演化规律进行研究,揭示其基因组结构演化特征,发现其基因座复制导致负责前列腺素转运蛋白基因(SLCO 家族)显著扩增,明确SLCO基因扩张时间与珊瑚繁茂的时期相对应,侧面探究长棘海星对珊瑚分泌物中的毒性前列腺素 E₂(PGE₂)产生的适应性进化策略。结合棘皮动物普遍缺乏 PGE₂ 内源合成途径的特征,推断长棘海星可能通过感知并利用来自珊瑚的外源 PGE₂ 信号,激活骨骼形成相关的基因调控通路,从而促进棘刺与体型的生长(图2)。图2 长棘海星棘刺形成与PGE2耐受协同进化本研究在宏观层面上探究了气候变化下珊瑚礁物种多样性变化规律,在微观上,揭示了珊瑚敌害物种适应演化机制问题,相关工作为珊瑚礁生物多样性保护提供了重要的理论支撑。相关论文信息:Zixuan Liu,Meng Qu,Wanghong Xiao,Geng Qin,Haiyan Yu,Zelin Chen,Shaobo Ma,Xin Wang,Longshan Lin,Qiang Lin. Comparative genomic analysis reveals spine formation and coral prostaglandin tolerance in crown-of-thorns starfish. Fundamental Research,2025.Huang,H.,Qin,G.,Zhang,Z. et al. Climate change will greatly alter multifaceted biodiversity patterns in goatfish species. npj biodiversity 4,42 (2025). https://doi.org/10.1038/s44185-025-00113-6原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667325825004820?via%3Dihub= https://www.nature.com/articles/s44185-025-00113-6

2025-12-17

-

广州能源所在二氧化碳加氢制备甲醇催化材料调控方面取得进展

近日,广州能源所在国际催化领域期刊ACS Catalysis上发表题为Surface Engineering of Indium Oxide by Nickel Oxide Clusters for Driving Methanol Production from CO2 Hydrogenation的学术论文。该研究为二氧化碳加氢制备甲醇高效催化剂的设计合成提供了新思路。近日,广州能源所在国际催化领域期刊ACS Catalysis上发表题为Surface Engineering of Indium Oxide by Nickel Oxide Clusters for Driving Methanol Production from CO2 Hydrogenation的学术论文。化石资源的持续消耗伴随大量二氧化碳向大气中的排放,加速全球变暖等环境问题。目前,降低二氧化碳排放同时增加二氧化碳的捕获和利用已成为一项紧迫任务。针对该问题,将二氧化碳转化为非化石来源的化学品如甲醇是一种重要的解决方法,因此开发高性能二氧化碳加氢催化剂以实现甲醇的高效制备已成为研究中关注的焦点。迄今为止,各种类型的甲醇催化剂,包括Cu/ZnO基催化剂、二元氧化物如ZnZrOx及MoS2基催化剂等已见诸报道。氧化铟(In2O3)由于其表面易还原形成活性OV位点特性,被证明是新一代甲醇催化剂。现有研究指出,催化材料表面负载Pt、Ni等具有较强活化氢能力的金属可以显著增强甲醇合成速率,但目前甲醇制备效率仍不高。最近,广州能源所在前期工作的基础上(JACS Au 2023, 3, 4, 1029–1038),采用了一种简单的表面工程策略,将氧化镍(NiO)团簇锚定在商业氧化铟(In2O3)的表面,显著提升甲醇合成效率。一系列表征揭示,锚定的NiO团簇可以促进电子从NiO转移至In2O3表面,促进In2O3表面的还原,从而产生更多的活性氧空位(OV)位点。高压原位DRIFTS实验证实,NiO团簇可以同时促进甲酸盐(HCOO*)及中间产物甲氧基(CH3O*)的形成,从而促进甲醇的生成。准原位X射线吸收谱实验表明,锚定的NiO团簇在反应初期发生了部分还原,但此后保持了氧化状态。理论计算表明,NiO团簇有利于H2的活化,从而促进表面形成更多活性OV,同时也为逐步加氢制备甲醇提供了更多活性H物种。该研究为二氧化碳加氢制备甲醇高效催化剂的设计合成提供了新思路。该研究由广州能源研究所联合中国科学院上海高等研究院上海同步辐射光源共同完成,广州能源所为第一完成单位,论文第一作者为广州能源所副研究员邢世友和博士研究生刘小春,通讯作者为上海同步辐射光源的王子玉和广州能源所亓伟研究员。原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscatal.5c06734

2025-12-16

-

华南植物园揭示微塑料通过丛枝菌根真菌和球囊霉素调控土壤碳储存

微塑料是粒径≤ 5 mm的固体塑料颗粒,因其对生态系统和人类健康的潜在毒性,受到全球广泛关注。基于前期对西沙群岛不同植被类型土壤微塑料的分布特征调查,我们发现珊瑚岛灌木土壤和乔木土壤中存在大量微塑料,这与海漂和人为活动相关。作为碳基材料,微塑料及其降解产物还能直接影响土壤碳循环。微生物及其相关副产物在调控土壤有机碳中发挥关键作用。但是,微塑料如何影响微生物及调节土壤有机碳的机制仍不明确。为此,本实验通过盆栽实验系统评估了传统与生物可降解两类微塑料对珊瑚常见植物草海桐生长的土壤微生物残体碳(MNC)、球囊霉素相关土壤蛋白(GRSP)、以及丛枝菌根真菌(AMF)和细菌群落的影响,从而揭示微塑料调控土壤有机碳的微生物机制。结果表明,微塑料促进了SOC的积累,其中生物可降解微塑料的影响更为显著。微塑料改变了细菌和AMF群落的结构,增强了它们共生网络的稳定性,并凸显了Proteobacteria、Glomus和Paraglomus等核心类群在调节MNC和GRSP动态中的关键作用。在微塑料暴露下,GRSP在SOC固定中发挥主导作用。我们的研究从机制层面阐明了微塑料污染如何重塑地下碳过程,为改进全球变化模型和优化土壤管理提供了重要科学依据。本研究也同时发现生物可降解微塑料抑制了草海桐的生长,提示在推动可降解塑料替代传统塑料的同时,应充分评估其对岛屿植物生长及植被生态功能的潜在风险。相关研究成果以“Arbuscular mycorrhizal fungi and glomalin mediate the effects of microplastics on soil carbon storage”为题近期发表在国际学术期刊Journal of Hazardous Materials(《危险材料杂志》)(IF5年=12.4)上。中国科学院华南植物园博士生宁锴为论文第一作者,简曙光研究员为通讯作者。该研究得到国家重点研发计划等项目资助。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.140426

2025-12-15