-

广州能源所在生物质组分分离和解聚方面取得新进展

木质纤维素类生物质是一种储量丰富的有机可再生碳资源,主要包含纤维素、半纤维素和木质素三大组分,是制备可持续燃料、化学品和材料的理想原料。由于这类生物质的结构复杂且致密,通过分离技术打破复杂结构是实现选择性转化全组分的基础,然而当前大多数组分分离和转化技术聚焦于纤维素和半纤维素的高值化利用,其分离转化过程中木质素往往发生不可控重聚,导致其高值化利用难以实现。木质纤维素类生物质是一种储量丰富的有机可再生碳资源,主要包含纤维素、半纤维素和木质素三大组分,是制备可持续燃料、化学品和材料的理想原料。由于这类生物质的结构复杂且致密,通过分离技术打破复杂结构是实现选择性转化全组分的基础,然而当前大多数组分分离和转化技术聚焦于纤维素和半纤维素的高值化利用,其分离转化过程中木质素往往发生不可控重聚,导致其高值化利用难以实现。针对上述问题,中国科学院广州能源研究所廖玉河研究员等人联合东南大学开发了低负载量的钌基催化剂用于催化分离生物质,实现了在氢气和氮气条件下选择性转化生物质中木质素分别得到高收率的4-丙基取代单酚和4-丙烯基取代单酚,同时保留了纤维素(>90%)和半纤维素(>75%)。这些纤维素和半纤维素可以被进一步转化,有望实现全组分高值化利用。该技术适用于桦木、杨木、松木和玉米秸秆等多种生物质原料。同时,开展了转化不同结构的木质素模型化合物和氘代实验研究,揭示了木质素分离解聚路径。该研究工作为木质纤维素类生物质组分的选择性分离和木质素定向解聚的催化剂开发提供了新思路。催化分离转化木质素研究木质素分离解聚路径近日,该研究成果以Reductive Catalytic Fractionation of Lignocellulose Toward Propyl- or Propenyl-Substituted Monomers and Mechanistic Understanding为题发表于《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)期刊。该研究获得国家重点研发计划项目和国家自然科学基金项目的资助。论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202502545

2025-05-28

-

南海海洋所 | 浮游植物对亚中尺度过程的响应方面研究取得新进展

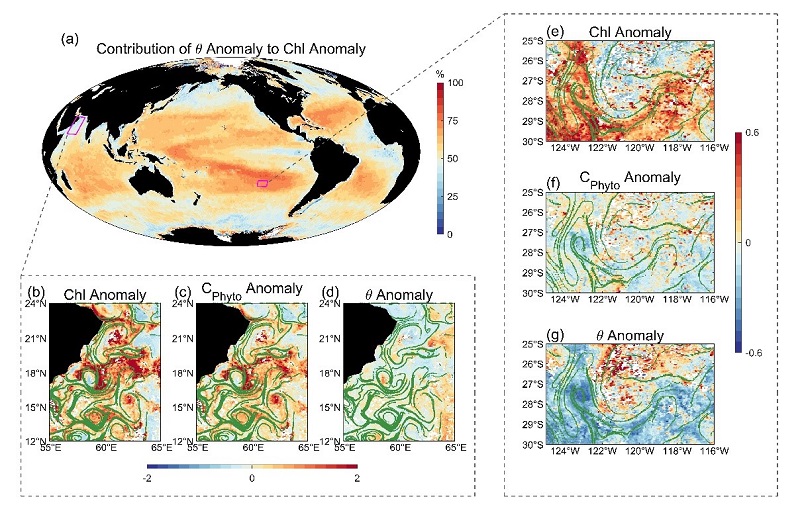

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境实验室(LTO)、广东省海洋遥感与大数据重点实验室(LORS)詹海刚研究团队在浮游植物对亚中尺度过程的响应方面取得新进展,相关成果以博士研究生刘云辰为第一作者,研究员何庆友为通讯作者发表在Nature旗下期刊Communications Earth & Environment。海洋亚中尺度过程(水平尺度1–10公里)作为海洋能量串级与物质输运的关键环节,一般被认为在全球生物地球化学循环中发挥着重要作用。一些科学家认为亚中尺度过程的强垂向速度使它们对浮游植物生长具有深远的影响,另一些科学家则认为这些过程的浅穿透及其与营养盐需求的季节分相极大地降低了其向上输送营养盐的效率,限制了其在浮游植物生长的作用。因此,全球尺度上亚中尺度过程如何影响浮游植物是目前一个广受关注又备受争议的前沿热点话题。研究团队结合过去20余年漂流浮标观测数据和多源水色卫星遥感资料,分析了全球不同海域亚中尺度过程发生时海表浮游植物叶绿素浓度、生物量及表征生理学调整参数(碳-叶绿素比)的拉格朗日变化特征。结果发现,在中高纬海域和沿岸上升流系统,亚中尺度过程引起浮游植物生物量和叶绿素浓度同步增长。然而,在热带海洋和副热带流涡区,亚中尺度过程引起的叶绿素浓度升高却通常并不伴随生物量的增加,反而碳-叶绿素比出现明显下降(图1,图2)。这表明,这些海域的亚中尺度过程未引发浮游植物的大规模繁殖,而是通过刺激浮游植物调节生理状态,促进细胞内叶绿素的合成,致使叶绿素浓度升高。在全球范围内,约有一半的亚中尺度过程引起的叶绿素浓度增加归因于这种生理学响应。进一步,结合生物地球化学浮标(BGC-Argo)观测和历史温盐剖面数据分析,研究团队指出这种区域差异形成的主要原因可能在于:1)中高纬和沿岸上升流海域营养盐相对丰富,且混合层距营养盐跃层较近,亚中尺度过程引起的垂向混合将富含营养盐的水体带入混合层,从而促进浮游植物的生长,导致浮游植物生物量和叶绿素浓度同步升高;2)热带副热带寡营养海域,营养盐跃层远深于混合层,且亚中尺度过程引起的垂向混合较浅,导致其难以触及营养盐跃层,因而浮游植物生物量没有显著增长。尽管如此,该混合使浮游植物在近表层光照充足环境中的停留时间缩短,促使其通过增加细胞叶绿素的合成以提高光捕获效率,从而出现叶绿素浓度升高的现象(图3)。该研究从全球尺度上揭示了亚中尺度过程影响浮游植物分布特征与机制的显著区域差异性,指出亚中尺度过程引起的叶绿素浓度升高不一定来源于生物量的增加,也可能是生理学状态调整的结果。研究成果为深入理解亚中尺度动力过程的生态效应提供了新的见解,对准确评估亚中尺度过程对海洋初级生产力和碳循环关键过程的影响有重要科学意义。该研究由国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院先导计划、广东省自然科学基金和中国科学院青年创新促进会项目等共同资助完成。论文相关信息:Yunchen Liu,Qingyou He*,Weikang Zhan,Mingxian Guo,Yuhang Zheng,Xinchen Shen,and Haigang Zhan. (2025). Heterogeneity of phytoplankton response to submesoscale processes in the global ocean. Communications Earth & Environment,6,357.论文链接:https://doi.org/10.1038/s43247-025-02365-3图1 浮游植物叶绿素(Chl)、生物量(CPhyto)和碳与叶绿素之比(θ = CPhyto/Chl)对亚中尺度过程的不同响应示例图2 不同海域亚中尺度过程对海表浮游植物叶绿素(Chl)、生物量(CPhyto)和碳与叶绿素之比(θ = CPhyto/Chl)变化率的影响图3 亚中尺度过程中,叶绿素浓度和浮游植物生物量变化出现解耦的潜在机制示意图

2025-05-27

-

广州地化所魏洪燕、陈情泽等-EST:黏土矿物对Fe(II)催化水铁矿相转化的影响及其制约机制

纳米矿物(含矿物纳米颗粒)广泛分布于反应活跃、构成复杂的地球表层环境中,具有种类多、含量大、活性强等特点,其生成机制、微观结构、表面反应性、相转变过程以及参与的重要地质地球化学过程等,近年来受到矿物学与相关领域学科的共同关注,已成为矿物学研究的前沿领域。 水铁矿作为Fe(III)水解过程中最先形成的铁(氢)氧化物,是一种普遍存在于地表环境中的纳米矿物,其表面反应活性强且易发生相转变。水铁矿的相转变过程能显著影响地表含铁矿物的分布与组成,进而改变铁元素的全球循环和生物可利用性,并能通过复杂的表/界面作用过程影响其他元素的迁移转化,具有重要的环境和地球化学意义。研究表明,Fe(II)能显著加速水铁矿的转化过程,可在短时间内制约铁(氢)氧化物形成及共存元素归趋,近年来受到了人们的广泛关注。黏土矿物是自然界中广泛分布的另一类典型纳米矿物,其比表面积大、反应活性高,在自然环境中常常与水铁矿形成异质聚集体。然而,黏土矿物对Fe(II)催化水铁矿相转化过程的影响及其作用机制仍不清楚。了解该过程的微观机制有助于加深我们对地表环境中铁(氢)氧化物形成过程的认识,同时也为预测其他共存元素的归趋提供理论基础。 针对上述问题,中国科学院广州地球化学研究所矿物学团队系统研究了黏土矿物在还原条件下对Fe(II)催化水铁矿相转化过程的制约,重点考察了黏土矿物种类(蒙脱石Mnt、伊利石Ilt、高岭石Kln)及黏土矿物和水铁矿(Fhy)的复合方式(二者物理混合(Fhy&clay)、在黏土矿物表面原位生长水铁矿(Fhy/clay))的影响,主要得到以下认识: (1)黏土矿物通过分散水铁矿团聚体,加速其与Fe(II)的体相电子转移,促进转化中间产物活性Fe(III)产生,并提升其在矿物表面的平均浓度,进而改变水铁矿的转化速率和产物类型(图1);(2)与伊利石和高岭石相比,蒙脱石由于具有更高阳离子交换能力,可通过离子交换过程直接吸附Fe(II)或活性Fe(III),降低Fe的可利用性并延缓其再结晶过程(图2),这使蒙脱石体系中活性Fe(III)可长期保留,且不生成磁铁矿;(3)黏土矿物可作为模板诱导特殊形态铁(氢)氧化物生成,如星状孪晶针铁矿和六方片状磁铁矿(图3)。 上述结果表明,黏土矿物可通过复杂的机制显著影响Fe(II)催化水铁矿的转化速率、产物类型及形貌特征(图4)。本研究从原子/分子尺度阐明了黏土矿物在调控水铁矿相变过程中的复杂机制,对理解不同铁(氢)氧化物的形成及预测共存污染物的迁移转化过程具有重要意义。 本研究获得国家自然科学基金杰出青年项目、国家自然科学基金、广东省杰出青年基金等项目联合资助。相关成果近期发表于Environmental Science & Technology。 论文信息:Wei H. (魏洪燕),Wei S. (韦寿淑),Chen Q.* (陈情泽),Yang Y. (杨奕煊),Liu X. (刘洵),Long S. (龙诗琴),Liu J.* (刘晶),Zhu J. (朱建喜),Zhu R. (朱润良) (2025) Nano-Scale Insights into Clay Minerals Regulating the Fe(II)-Catalyzed Ferrihydrite Transformation under Anoxic Conditions. Environmental Science & Technology. 59,3982-3991. 论文链接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.est.4c11232 图1 不同体系中水铁矿的转化速率、产物类型及含量图2 不同体系中Fe(II)、活性Fe(III)浓度变化图3 黏土矿物表面星状孪晶针铁矿和六方片状磁铁矿的微观结构分析图4 黏土矿物制约Fe(II)催化水铁矿相转化的机理示意图

2025-06-03

-

南海海洋所 | 深海青霉菌中骨架新颖sorbicillinoids生物碱及抗炎活性研究取得新进展

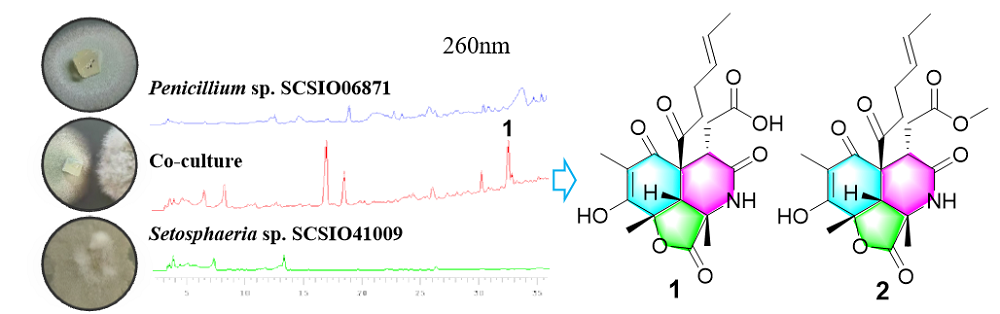

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋生物资源与生态实验室刘永宏团队在深海来源真菌中抗炎活性次级代谢产物取得重要进展,相关成果“Sorbicillalanines A and B,Two [6,5,6] Hybrid-Sorbicillinoid Alkaloids from Deep-Sea-Derived Penicillium sp. Co-Cultured with SpongeDerived Setosphaeria sp.”发表于Organic letters(有机化学通讯)。中国科学院南海海洋研究所助理研究员庞小艳为第一作者,首都儿科研究所教授郭鹏,中国科学院南海海洋研究所研究员王俊锋、刘永宏为共同通讯作者。深海极端环境中的生物需要适应高压、高盐、无光照、低温、低氧及营养匮乏等严酷条件,合成次级代谢产物是其重要的生存策略,因此,深海来源微生物是海洋药物及其先导化合物的重要来源。刘永宏研究团队前期从印度洋深海沉积物来源的Penicillium sp.SCSIO06871中发现了系列新颖sorbicillinoids结构,部分化合物显示抗菌和α-葡萄糖苷酶抑制活性(Bioorganic Chemistry,2021,107: 104600);团队进一步挖掘该菌株代谢sorbicillinoid类化合物潜能,通过与海绵来源毛球腔属真菌SCSIO41009在真菌2号培养基中进行混合培养,发现了2个含哌啶2-酮环的[6,5,6]稠三环新颖骨架的混杂聚合sorbicillinoid生物碱结构。通过波谱学分析、ECD和碳谱计算确定了他们的立体结构。其中,sorbicillalanine A在LPS诱导的小鼠巨噬细胞中具有强抗炎活性,能有效抑制炎介质NO的产生,抑制促炎症因子IL-6、TNF-α、MCP-1的释放和表达,上调抗炎因子IL-4、IL-10和Arg-1的表达,促进M2极化,且可改善LPS诱导的NAD+/NADH比例失衡,同时抑制细胞凋亡通路上细胞凋亡因子Fas、Bax和caspase-3的表达。该研究挖掘深海源真菌次级代谢潜能,提供了新的抗炎先导分子。本研究得到了国家重点研发项目、国家自然科学基金、广东省自然科学基金区域联合基金-重点项目、广州市重点研发计划项目和广东省海洋经济发展专项基金项目的资助。深海来源 Penicillium sp.与海绵来源Setosphaeria sp.混合培养代谢新颖sorbicillinoidsSorbicillalanine A促进巨噬细胞M2极化的抗炎活性论文信息:Xiaoyan Pang,Xue Ren,Weihao Chen,Bin Yang,Xuefeng Zhou,Xinpeng Tian,Peng Guo,* Junfeng Wang,* Yonghong Liu*,Sorbicillalanines A and B,Two [6,5,6] Hybrid-Sorbicillinoid Alkaloids from Deep-Sea-Derived Penicillium sp. Co-Cultured with Sponge-Derived Setosphaeria sp. Organic letters,2025,doi/10.1021/acs.orglett.5c01609.文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.orglett.5c01609

2025-06-04

-

亚热带生态所 | 国家自然科学基金区域创新发展联合基金“微生物介导日粮纤维调控宁乡猪肌纤维类型的转化机制”项目启动会召开

5月19日,中国科学院亚热带农业生态研究所组织召开国家自然科学基金区域创新发展联合基金微生物介导日粮纤维调控宁乡猪肌纤维类型的转化机制项目启动会。5月19日,中国科学院亚热带农业生态研究所组织召开国家自然科学基金区域创新发展联合基金“微生物介导日粮纤维调控宁乡猪肌纤维类型的转化机制”项目启动会。湖南农业大学马海明教授、中南大学查安东博士、湖南金高特生物科技有限公司陈小洪博士,以及中国科学院亚热带农业生态研究所李凤娜研究员等特邀指导专家参加了启动会。会议由中国工程院院士、亚热带生态所首席研究员印遇龙主持。会上,段叶辉副研究员详细介绍了研究背景、关键科学问题、研究内容与实施方案、特色与创新、合作单位分工、预期成果和经费预算等情况。专家组肯定了项目设置方面的创新性,同时针对技术路线、前言技术应用等内容进行充分讨论,并针对项目实施过程中重点、难点和关键点等问题提出宝贵意见和建议,为项目的顺利实施奠定了良好基础。据悉,该项目执行日期为2025年至2028年,针对湖南特色地方品种-宁乡猪耐粗饲、肉质优良特征,从微生物-日粮纤维调控肌纤维类型转化入手,揭示其优良肉质性状形成的分子基础以及微生物调控肌纤维类型转化的机制,为充分挖掘和利用地方猪种质资源提供崭新思路。段叶辉汇报项目实施方案

2025-05-22

-

广州能源所在精确构建纳米级核壳载氧体增强化学链制氢稳定性方面取得进展

氢能作为终极清洁能源可有效规避温室效应,近年来化学链制氢 (CLHP) 作为一种高效灵活的能源转化与制备平台获得广泛关注,但该技术对载氧体的选择具有十分严格的要求,需同时具备较高的氧容量、可调控的反应活性并在苛刻工况下依然能保持结构完整。氢能作为终极清洁能源可有效规避温室效应,近年来化学链制氢 (CLHP) 作为一种高效灵活的能源转化与制备平台获得广泛关注,但该技术对载氧体的选择具有十分严格的要求,需同时具备较高的氧容量、可调控的反应活性并在苛刻工况下依然能保持结构完整。载氧体在晶格氧释放和恢复过程中发生烧结、团聚和失活,是制约化学链工艺大规模工业化的主要原因之一。载氧体发展至今,其结构从简单的宏观机械混合逐渐趋向于微观纳米调控,由此提升活性和稳定性。核壳结构载氧体具备优异的热稳定性和机械强度,能有效避免活性组分浸出。然而,惰性组分的引入不可避免地降低了载氧体的活性,且针对多级载氧体晶格氧的迁移转化以及金属离子的运动过程仍缺乏系统的研究。如何精准调控、平衡载氧体活性和稳定性之间的“跷跷板”问题,已成为亟待解决的关键问题。针对这一问题,广州能源研究所新兴固废高值循环研究中心废弃物处理与资源化利用科研团队黄振研究员和东北石油大学化学化工学院李翠勤教授创新性设计并合成了系列具有精准外壳厚度、纳米级限域的多级核壳结构载氧体Fe2O3@SiO2,深入探究惰性载体厚度与空间结构对载氧体稳定性与传质速率的双重影响机制,旨在寻求化学链制氢过程中活性与稳定性的动态平衡。研究结果表明,薄壳层 (70 nm) 展现出卓越的循环稳定性,连续30次氧化还原循环性能保持稳定;而厚壳层 (200 nm) 因反应过程中生成大量的惰性Fe2SiO4导致快速失活。研究还利用聚焦离子束-透射电子显微镜(FIB-TEM)结合原位透射电子显微镜(in-situ TEM)直观揭示了惰性SiO2壳层的限域作用,有效抑制了Fe2O3的团聚行为。这种独特的核壳结构与可控壳层厚度为具有空间结构的高效长寿命载氧体的设计合成提供新思路。Fe2O3@SiO2核壳结构载氧体氧化还原活性和稳定性之间的“跷跷板”问题Fe2O3@SiO2核壳结构载氧体的合成和结构表征Fe2O3和Fe2O3@SiO2 (FS) 的制氢性能和循环稳定性研究该研究得到国家自然科学基金、广东省基础与应用基础研究基金等项目的资助。相关研究成果以Nanoconfinement-Engineered Iron-Based Redox Catalysts: Precise Shell Thickness Gradients Enhanced Durability of Chemical Looping Hydrogen Production为题发表于Journal of Energy Chemistry。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jechem.2025.05.005 动态还原过程-释放晶格氧内部活性组分体积收缩动态氧化过程-恢复晶格氧内部活性组分体积膨胀

2025-05-22

-

广州地化所高名迪、王煜等-SA:地幔氧化还原状态研究新进展

地幔氧化还原状态对地球内部挥发组分的迁移与储存具有重要影响,进而影响地球长期宜居性。深俯冲洋壳物质可将氧化组分携带进入深部还原地幔,进而导致深部地幔氧逸度(fO2)高度不均一。然而,由于深部地幔样品稀缺,使得人们对深部氧化还原平衡机制的理解依然有限。 近日,中国科学院广州地球化学研究所高名迪副研究员与王煜研究员、徐义刚研究员以及澳大利亚国立大学Stephen Foley教授合作,在Science Advances期刊上发表了题为“Variable mantle redox states driven by deeply subducted carbon”的研究论文。该研究通过高温高压实验与超深金刚石包裹体成分对比研究的方法,揭示了再循环碳酸盐如何改变地幔氧化还原状态,以及其对克拉通演化和深部碳循环的影响。 研究团队利用多面砧压机在9-21 GPa高压条件下开展了板片碳酸质熔体与含金属Fe地幔橄榄岩的反应实验,并将不同氧逸度条件下实验产物成分与克拉通内超深金刚石包裹体成分进行了对比分析。结果发现,不同克拉通内超硅石榴子石(majorite)和铁方镁石(ferropericlase)包裹体记录了显著不同的地幔氧化还原状态:南非Kaapvaal克拉通超深金刚石包裹体整体指示了氧化的地幔环境,而巴西Amazonia克拉通内超深金刚石包裹体则反映了一个整体还原的地幔环境。图1. 实验产物超硅石榴子石与天然超深金刚石中超硅石榴子石包裹体成分对比。 进一步将实验结果与板块重建工作结合,研究团队认为地幔热状态在该过程中起到了决定性作用:在非地幔柱条件下,板片碳酸质熔体在与还原地幔反应过程中被逐渐消耗直至完全被还原冻结为金刚石及Fe-C金属相,因此地幔整体仍保持高度还原的状态。而在地幔柱背景下,碳酸质熔体与地幔的反应过程会诱发地幔组分溶解至熔体中,其中溶解的Fe3+组分会缓冲碳酸盐的还原冻结过程,进而导致碳酸质熔体在与还原地幔反应的过程中稳定存在。当氧化的碳酸质熔体上升迁移至克拉通根之后,会进一步诱发克拉通根活化、岩石圈根拆沉与地表隆升、以及大规模火山作用和CO2释放。图2. 非地幔柱与地幔柱条件下碳酸盐与地幔反应过程模式图。 本研究提出了一种统一模型,解释了俯冲碳在不同地幔热状态下对氧化还原条件的调控路径,并指出这种机制对克拉通稳定性与深部碳循环具有关键意义。研究不仅加深了对地幔氧化还原状态演化、克拉通稳定性差异及金刚石形成机制的理解,也为全球碳循环提供了新视角。 该研究工作受国家自然科学基金优秀青年项目、科技部重点研发项目以及中国科学院B类先导专项等项目的联合资助。论文信息:Gao,M. (高名迪),Wang,Y. (王煜)*,Foley,S.,Xu,Y-G (徐义刚).,2025. Variable mantle redox states driven by deeply subducted carbon. Science Advances, eadu4985.

2025-05-21

-

广州能源所在“纳米-生物杂化系统”脱氮研究方面取得系列进展

近日,中国科学院广州能源研究所生物质高值化利用研究中心生物质能生化转化科研团队利用能量耦合策略,设计出一种新型“纳米-生物杂化系统”。该系统通过可见光输入耦合微生物铁腐蚀驱动、调节水体硝酸盐去除,在无额外有机碳源输入下,硝酸盐去除速率最高达233.3 mg N/d/L。相关成果为低碳生物脱氮领域提供了重要理论依据和技术支撑。近日,中国科学院广州能源研究所生物质高值化利用研究中心生物质能生化转化科研团队利用能量耦合策略,设计出一种新型“纳米-生物杂化系统”。该系统通过可见光输入耦合微生物铁腐蚀驱动、调节水体硝酸盐去除,在无额外有机碳源输入下,硝酸盐去除速率最高达233.3 mg N/d/L。相关成果为低碳生物脱氮领域提供了重要理论依据和技术支撑。研究图文摘要低碳氮比废水由于缺乏电子供体难以实现氮去除。而以零价铁作为电子供体可以实现脱氮,且该过程具有安全性高、成本低廉等优势。由于反硝化菌的代谢多样性,微生物铁氧化的作用始终是黑箱般的存在,目前受限于模式菌株的缺乏和获取胞外电子机理未知。针对上述问题,研究团队构建了电活性菌Shewanella oneidensis和反硝化菌Pseudomonas aeruginosa共培养体系,以零价铁作为唯一电子供体,硝酸盐作为唯一电子受体,探究了“嗜铁”反硝化可行性及其反应机理。研究发现S. oneidensis菌可作为生物引擎,收集并释放铁腐蚀产生的电子,用于P. aeruginosa菌脱氮过程。宏转录组学分析手段显示,微生物电共生过程调控编码反硝化酶、胞内电子转移蛋白以及群体感应的基因表达,对微生物脱氮具有重要作用。系统功能基因表达示意图在进一步在可见光调控下(λ=395 nm),该体系实现了硝酸盐的反硝化与异化还原为铵的双路径协同。研究发现在光照下通过S. oneidensis菌自组装形成的FeS纳米颗粒介导微生物电子跨膜传递,从而提升电子利用效率。该体系实现了平均63.8 mg N/d/L的硝酸盐去除率,以及27.1%的铵氮回收效率。更重要的是,该系统还成功与实际污水活性污泥耦合,在模拟废水中表现出优异的脱氮(233.3 mg N/d/L),显示出较强的工程应用潜力。种间电子传递过程中光电子、硝酸盐利用路径以上研究得到国家重点研发课题、国家自然科学基金青年项目以及广东省自然科学基金杰出青年项目资助。系列成果分别以Electric syntrophy-driven modulation of Fe0-dependent microbial denitrification和Light-regulated dentification and dissimilatory nitrate reduction by nano–bio electric syntrophic consortium为题,先后发表于环境领域顶刊Water Research。论文第一作者为高天宇特别研究助理,通讯作者为李颖研究员。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.122722https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.123780

2025-05-21

-

![]()

广州能源所在CH4和CO2共转化制烯烃方面取得新进展

工业上乙烯的生产主要依赖于石油裂解工艺,但该工艺面临着资源限制和环境问题的挑战,研究者一直在努力开发一种生产过程更可持续的乙烯生产替代方案。甲烷氧化偶联(oxidation coupling of methane, OCM)通过一步反应将甲烷直接转化成烯烃,是非石油路线合成低碳烯烃的重要途径,对于改善能源利用结构及环境污染问题具有极大的促进作用。传统的OCM反应将氧气作为氧化介质,不可避免地带来过度氧化反应的发生,导致甲烷转化率和烯烃选择性存在“跷跷板矛盾”,极大程度上限制了烯烃收率。工业上乙烯的生产主要依赖于石油裂解工艺,但该工艺面临着资源限制和环境问题的挑战,研究者一直在努力开发一种生产过程更可持续的乙烯生产替代方案。甲烷氧化偶联(oxidation coupling of methane,OCM)通过一步反应将甲烷直接转化成烯烃,是非石油路线合成低碳烯烃的重要途径,对于改善能源利用结构及环境污染问题具有极大的促进作用。传统的OCM反应将氧气作为氧化介质,不可避免地带来过度氧化反应的发生,导致甲烷转化率和烯烃选择性存在“跷跷板矛盾”,极大程度上限制了烯烃收率。针对这一难题,广州能源所新兴固废高值循环研究中心废弃物处理与资源化利用科研团队创新性地提出了以CO2辅助的甲烷化学链氧化偶联方法,将甲烷和二氧化碳两种温室气体同时用于烯烃化学品的产生过程,并且保留了化学链反应的概念。本研究报道了一种以MnO-Na2WO4/SiO2为载氧体的CO2辅助甲烷化学链制烯烃方法。反应过程中CO2作为弱氧化剂补充载氧体上释放的晶格氧,XPS分析证实了CO2的引入可以明显提高反应过程中载氧体表面氧物种浓度,维持反应中的载氧体催化氧化活性,并且CO2的调控作用使得反应过程中载氧体可以在更长时间内匀速释放晶格氧,从而提高甲烷转化率和烯烃生成速率等关键指标。同位素表征实验揭示了CO2与载氧体发生了充分的氧交换反应,交换过程中一部分氧物种保留在载氧体表面并参与到后续的氧化偶联反应,同时反应过程中少量CO2发生向烷烃生成的碳转移途径,从而实现了更高的CH4转化率和烯烃产率。CO2辅助的甲烷化学链氧化偶联反应示意图CH4-CO2在载氧体上的反应路径研究成果为以CH4和CO2为主要组分的沼气、垃圾填埋气等气体高值化利用提供了借鉴意义。该研究得到了国家自然科学基金面上项目和广东省自然科学基金杰出青年基金项目的资助。相关研究以CO2-assisted oxygen exchange to enhance the chemical looping oxidation coupling of methane为题发表于ACS Sustainable Chemistry & Engineering。论文链接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acssuschemeng.5c01466

2025-05-20

-

华南植物园揭示热带山地雨林球囊霉素相关蛋白空间分异规律

球囊霉素相关土壤蛋白(GRSP)作为丛枝菌根真菌(AMF)的重要代谢产物,在改良土壤结构与表征土壤碳储量方面具有关键作用。中国科学院华南植物园恢复生态学研究团队依托海南尖峰岭60公顷热带山地雨林动态监测样地,系统解析了GRSP组分的空间分异特征及其对土壤有机碳的贡献机制,为森林碳汇管理与生态系统恢复提供了科学依据。研究聚焦总球囊霉素相关蛋白(T-GRSP)和易提取球囊霉素相关蛋白(EE-GRSP)两大组分,揭示了三方面重要规律:(1)地形梯度效应显著:T-GRSP与EE-GRSP含量呈山脊>山坡>山谷的垂直递减格局,但其与土壤有机碳(SOC)的比值(T-GRSP/SOC、EE-GRSP/SOC)在山谷区域达到峰值。(2)环境驱动因子分异:山脊区GRSP含量主要受土壤全氮、速效磷和pH调控,而山谷区GRSP/SOC比值则主要响应pH变化。(3)生物多样性关联特征:整体树木多样性水平与EE-GRSP/SOC呈显著正相关,但AM树种丰富度及生物量未显现显著影响。该研究首次阐明热带山地雨林GRSP空间分异的地形-环境-生物协同驱动机制,证实景观异质性与生物多样性对土壤碳固存的关键调控作用。研究成果为优化森林碳管理策略、提升生态系统恢复力提供了新视角,特别强调在碳中和实践中需综合考虑微地形特征与生物多样性保育。相关研究成果已近期发表在国际学术期刊Plant and Soil(《植物与土壤》)上。中国科学院华南植物园博士后丁彰琦和中国林业科学研究院热带林业研究所李艳朋博士为论文共同第一作者,华南植物园刘占锋研究员和中国林业科学院热带林业研究所许涵研究员为论文共同通讯作者,该研究得到广东省基础与应用基础研究旗舰项目和国家自然科学基金等资助。论文链接:https://doi.org/10.1007/s11104-025-07515-2图1. 尖峰岭热带山地雨林三类地形中球囊霉素相关蛋白分布特征对比。注:T-GRSP,总球囊霉素相关蛋白;EE-GRSP,易提取球囊霉素相关蛋白;SOC,土壤有机碳。

2025-05-20